- •1) Переломы верхнего отдела плечевой кости. Классификация по ao/asif. Показания к консервативному и оперативному лечению. Техника операционного лечения.

- •2) Сотрясение головного мозга. Дифференциальная диагностика . Сотрясение и ушибы головного мозга. Лечение больного.

- •3) Остановка кровотечения при шоке .

- •4)Коксартроз. Этиология , клиника , степени тяжести. Консервативное и оперативное лечение.

- •5)Подсиндесмозные повреждения голеностопного сустава. Диагноз. Протокол лечения на этапах оказания помощи в мирное время.

- •7) Ушиб головного мозга. Клиника . Дифференциальная диагностика с внутричерепной гематомой . Лечение ушиба головного мозга в црб.

- •Клиническая картина

- •9.Обезболивание при выполнении операции пхо раны. Этапы операции пхо раны.

- •11.Социальная значимость травматизма. Классификация травм, связанных и не связанных с производством.

- •14.Виды пхо в зависимости от давности огнестерльного ранения. Повторная и вторичная хо при огнестельном раненении.

- •15.Ветельные переломы бедра. Диагноз. Классификация.

- •16.Классификация повреждений

- •19)Повторная и вторичная хирургическая обработка

- •20)Диафизарные переломы бедренной кости. Диагноз. Протокол лечения.

- •21)Два социальных пусковых механизма травм, не связанных с производством, и травм у детей. Профилактика этих травм.

- •22)Классификация переломов голени по ao/asif

- •23) Повреждение уретры при переломах переднего полукольца таза. Клиника. Лечение.

- •24)Международная классификация опухолей костей

- •25)Внутрисуставной перелом нижнего отдела бедренной кости. Диагноз. Классификация. Протокол лечения. Техника остеосинтеза.

- •27. Подсиндесмозные повреждения голеностопного сустава. Механизм повреждений. Диагностика. Помощь на этапах лечения в мирное время. Техника опреативного лечения.

- •29. Доброкачественные остеообразующие опухоли кости. Виды. Клиника. Хирургическое лечение.

- •31. Работа травматологического пункта кб смп им. Н.В. Соловьева г. Ярославль

- •33. Остеогенная саркома. Виды. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •34. Повреждение прямой кишки при огнестрельных ранениях таза. Клиника. Хирургическое лечение.

- •35. Внутрисуставные переломы верхнего отдела костей голени. Диагноз. Классификация. Роль кт. Протокол лечения на этапах оказание помощи в мирное время.

- •36. Клинические симптомы при переломах и вывихах. Симптомы обратимой и необратимой ишемии при нарушении магистрального артериального кровотока.

- •38. Травматический шок. Причины. Определение величины кровопотери. Классификация степени тяжести шока.

- •Вопрос 39. Остеобластокластома. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Вопрос 40. Диафизарные переломы костей голени. Диагноз. Классификация. Протокол оказания помощи на этапах эвакуации в мирное время.

- •Вопрос 41. Специальные методы исследования при переломах. Основные правила выполнения снимков. Роль кт и ямрт. Роль узи в диагностике повреждений.

- •Вопрос 42. Переломы пяточной кости. Классификация. Транспортная и первичная лечебная иммобилизация. Показания к оперативному лечению.

- •Вопрос 43. Травматический шок в стадии скрытой декомпенсации ( легкий шок ).Диагноз. Лечение.

- •Вопрос 44. Опухоли костей из элементов костного мозга. Клиника. Диагностика и лечение.

- •Вопрос 45.Подсиндесмозные поврежедния голеностопного сустава. Диагноз. Классификация. Протокол оказания помощи на этапах лечения в мирное время.

- •Вопрос 46. Классификации по ао/asif переломов плечевой кости. Техника выполнения прямой и боковой рентгенограммы при переломах верхнего перелома плечевой кости.

- •Вопрос 47. Клинические признаки переломов основания черепа. Специальные методы исследования. Предупреждение менингита.

- •Вопрос 48. Коррекция нарушений дыхания при шоке.

- •Вопрос 49. Хондросаркома. Клиника. Диагностика и лечение.

- •Вопрос 50. Чрессиндесмозные повреждения голеностопного сустава . Протокол оказания помощи на этапах лечения в мирное время.

- •59. Гонартроз. Этиология. Клиника. Степени тяжести. Консервативное и оперативное лечение.

- •62.Сдавление головного мозга. Классическая триада клиники. Роль вспомогательных методов исследования. Костнопластическая и резекционная трепанация черепа.

- •63. Инфузионная терапия кровопотери при шоке в зависимости от его тяжести.

- •Вопрос 64. Профилактика столбняка, бешенства, клещевого энцефалита в травматологическом пункте.

- •Вопрос 65. Коксартроз. Диагноз. Классификация. Протокол лечения.

- •Вопрос 66. Классификация переломов верхнего отдела костей предплечья по ao/asif. Транспортная иммобилизация. Протокол лечения на этапах оказания помощи.

- •Вопрос 67. Признаки повреждения легкого при закрытых травмах груди. Техника торакоцентеза. Обезболивание и медикаментозная терапия при закрытых переломах ребер.

- •Вопрос 68. Определение кровопотери по величине раны, локализации перелома, индексу шока и по таблице Дженкинса (покажите ее в своей тетради сбора информации).

- •Вопрос 69. Техника наложения лестничной шины при переломе плечевой кости на фап.

- •72- Пневмоторакс при закрытых травмах груди. Клиника напряженного клапанного пневмоторакса. Лечение.

- •73- Синдром внутрисосудистого свёртывания при большой кровопотере. Степени тяжести. Диагностика и лечение.

- •74- Транспортная иммобилизация переломов костей конечностей на фап

- •76.Классификация переломов нижнего отдела костей предплечья. Допустимые и недопустимые углы смешения периферических отломков лучевой кости.

- •79.Техника транспортной иммобилизации повреждений коленного сустава на фап.

- •89.Прогностическая медицинская сортировка.

- •90. Переломы костей голени. Диагноз. Классификация. Помощь на этапах эвакуации (фап, црб, ортопедо- травматологический центр).

- •91. Классификация переломов бедренной кости по ао/ asif.

- •92 Множественные клапанные переломы ребер.

- •93. Зоны раневого канала. Их судьбы при лечении. Что способствует инфицированию раны.

- •94. Ранняя и этапная некротомия при глубоких ожогах

- •95.Показания к внутриартериальному переливанию крови. Техника осуществления.

- •98.Повреждающие факторы действия огнестрельного снаряда. Зона раневого канала.

- •99- Артроскопия коленного сустава

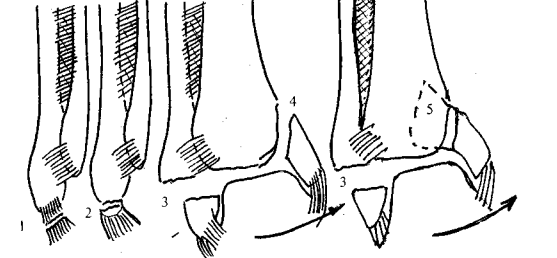

27. Подсиндесмозные повреждения голеностопного сустава. Механизм повреждений. Диагностика. Помощь на этапах лечения в мирное время. Техника опреативного лечения.

По классификации АО/ASIF подсиндесмозный перелом голеностопного сустава относится к типу А и подразделяется на:

A1 — изолированный;

A2 — с переломом медиальной лодыжки;

A3 — с переломом задневнутреннего края большеберцовой кости.

Механизм.

При сдвиге стопы кнутри могут разорваться наружные

коллатеральные связки (1), оторваться верхушка наружной лодыжки (2) или произой-

ти ее отрывной перелом горизонтально на уровне сустава (3). Затем таранная кость,

смещаясь кнутри, сдвигает внутреннюю лодыжку. Возникает ее вертикальный пере-

лом (4), иногда вместе с заднемедиальным краем большеберцовой кости (5).

Диагностика и первая помощь. Обычно имеется явная деформация сустава с вальгусным или варусным отклонением и ротацией стопы. При значительных смещениях быстро развиваются отек и локальное расстройство кровообращения вплоть до эпидермальных пузырей и угрозы пролежня натянутой кожи над

внутренней лодыжкой. Поэтому первой помощью в этой ситуации будет являться

введение обезболивающих (наркотических анальгетиков внутривенно) и вправление вывиха путем тракции за пятку, варизации и внутренней ротации стопы. В

дальнейшем выполняется транспортная иммобилизация лестничными шинами Крамера по боковым и задней поверхностям голени выше коленного сустава. При

вторично открытом переломо-вывихе после введения обезболивающих и антибиотиков и устранении основных смещений края раны обрабатываются растворами

антисептиков, и она закрывается стерильными повязками. Больной срочно эвакуируется на этап специализированной помощи (травматологическое отделение или

ортопедо-травматологический центр). Любое серьезное повреждение голеностопного сустава всегда связано с выраженными нарушениями венозного оттока и грубыми расстройствами микроциркуляции. Поэтому считается, что пострадавшие с

этой травмой должны находиться на стационарном лечении в хирургическом отделении вплоть до полного спадения отека и окончательной фиксации перелома. Амбулаторно могут лечиться только стабильные переломы малоберцовой кости без разрыва межберцового синдесмоза.

В обследование пациента с травмой голеностопного сустава обязательно включается выполнение рентгенограмм в двух проекциях.

Техника операции:

После стандартной обработки операционного поля на стопу надевается стериль-

ная перчатка. Наложение жгута является предметом выбора хирурга. Доступ к пе-

релому малоберцовой кости или наружной лодыжки обязательно должен быть дуго-

образным и огибать ее спереди или сзади, не совпадая с проекцией расположения

пластины. Особое внимание уделяется тому, чтобы не повредить поверхностный

малоберцовый нерв. Доступ к медиальной лодыжке выполняется в виде дугообразного разреза, окаймляющего ее спереди или сзади. Задний край может быть обнажен из прямого разреза в проекции межберцового синдесмоза.

Этапы выполнения остеосинтеза.

1. Устранение укорочения малоберцовой кости и ее ротационных смещений.

2. Восстановление синдесмоза.

3. Фиксация заднего края.

4. Репозиция и фиксация медиальной лодыжки или шов дельтовидной связки.

5. Зашивание капсулы сустава.

Методика выполнения остеосинтеза малоберцовой кости зависит от уровня и харак-

тера ее повреждения. Фиксация производится путем наложения стягивающего 3,5 мм

винта при поперечном косом и винтообразном переломе с последующей нейтрализацией

третьтрубчатой пластиной, моделированной по контуру наружной лодыжки. Треть трубчатая пластина может быть наложена по задней поверхности малоберцовой кости в качестве противососкальзывающей (методика Вебера), с целью предотвращения смещения дистального отломка наружной лодыжки кзади. После остеосинтеза малоберцовой кости однозубым крючком проверяется стабильность синдесмоза. При наличии патологической подвижности фиксация осуществляется позиционным 4,5 мм кортикальным винтом, введенным через малоберцовую кость и наружный кортикальный слой большеберцовой кости (3 кортикала). После полной репозиции и фиксации перелома малоберцовой кости заднелатеральный край, связанный с ее дистальным отломком посредством межберцового синдесмоза, вправляется самопроизвольно. Если его перелом более 25% от диаметра большеберцовой кости, остеосинтез производится малым 4,0 мм губчатым винтом, введенным спереди назад или сзади наперед. При этом особое внимание уделяется тому, чтобы вся резьбовая часть винта располагалась в отломке заднего края. Остеосинтез внутренней лодыжки выполняется 4,0 мм малым губчатым винтом и деротационной спицей. Если фрагмент внутренней лодыжки мал и при оскольчатом ее переломе, осуществляется фиксация стягивающей проволочной петлей

по Веберу. Дельтовидная связка сшивается сухожильным швом, или производится ее пластика местными тканями с фиксацией шва на винте по В. Мюллеру.

Операция заканчивается устранением интерпозиции капсулы из полости сустава

и ее швом. При подсиндесмозном переломе межфрагментарная компрессия отломков наружной лодыжки достигается стягивающей проволочной петлей по Веберу.

28. Внебрюшинные повреждения прямой кишки при закрытых и открытых травмах таза. Клиника. Хирургическое лечение.

Внебрюшинные повреждения прямой кишки могут быть при закрытых переломах таза, когда отломки седалищной кости при первичном смещении ранят стенку прямой кишки. Поэтому при любом переломе костей таза должна быть исключена воз- можность повреждения прямой кишки. Для этого надо пальцем исследовать пря- мую кишку. Если на пальце свежая кровь, то прямая кишка повреждена. При тяжелых повреждениях в просвет прямой кишки может выступать конец отломка. Редкий, но достоверный признак внебрюшинного повреждения прямой кишки — появление подкожной эмфиземы на передней брюшной стенке при переломах костей таза.

При открытых повреждениях тазовой области (огнестрельных и неогнестрельных) при осмотре раны надо определить направление раневого канала. Наличие крови при пальцевом исследовании прямой кишки говорит о проникновении раны в про- свет прямой кишки. При внутрибрюшинном повреждении будут признаки перито- нита. Они нарастают быстро. При пальцевом исследовании прямой кишки на паль- це может быть кровь, передняя стенка ее нависает, болезненна при пальпации. При внебрюшинном повреждении прямой кишки из раны могут выходить кал и газы, обязательно кровь на пальце при исследовании прямой кишки. Пальцем мож- но пропальпировать низко расположенную рану и отломки кости в ней. Признаков перитонита может и не быть. Но затем высокая температура, сухой язык, частый пульс говорят о тяжелой интоксикации и нарастающей внутритазовой флегмоне.

При внебрюшинном повреждении прямой кишки (огнестрельные ранения, пере- ломы таза) после первичной хирургической обработки раны и дренирования ее (рана никоим образом не зашивается) обязательно тут же накладывается противоесте- ственный задний проход.

Техника наложения противоестественного заднего прохода Разрез в левой подвздошной области, подобный разрезу Мак-Бурнея при аппендэктомии — рассекаются кожа на протяжении 5 см, подкожная клетчатка с поверхностной фасцией, апоневроз наружной косой мышцы живота; тупо разводятся внутренняя косая и поперечная мышцы, внутрибрюшинная фасция и брюшина. Вскрывается брюшная полость. Находится сигмовидная кишка, под нее подводится тол- стая шелковая нить — держалка. Она берется на зажим, и кишка опускается снова в брюшную полость. Брюшина подшивается к коже непрерывным шелковым швом. Сигмовидная кишка выводится в рану, под нее подводится резиновая короткая трубка, приводящий и отводящий конец сшиваются, образуя двустволку. Она подшивается отдельными капроновыми швами к брюшине герметично. Кишка рассекается на вершине «двустволки» через 2—3 дня, когда сероза кишки спаивается с париетальной брюшиной. Кишка рассекается поперечно до брыжейки (!) так, чтобы образовался противоестественный задний проход, а не свищ сигмовидной кишки. Если не подвести под кишку трубку и не сшить приводящий и отводящий концы между собой, то кишка опустится в живот, и мы получим не противоестественный зад- ний проход, а свищ толстой кишки — кал будет идти как наружу, так и в отводящий отдел в сторону повреждения прямой кишки. Непременно возникает каловая флегмона. При явных внебрюшинных повреждениях прямой кишки целесообразно изменить порядок операции. В первую очередь накладывается противоестественный задний проход. ' При вскрытии брюшины хирург обращает внимание на цвет брюшины, покрывающей кишечник, содержимое брюшной полости (нет ли повреждения кишечника, кровотечения в живот). После наложения противоестественного заднего прохода выполняется первичная хирургическая обработка раны. Она отмывается большим количеством ра- створов антисептика, раствором поливалентной смеси антибиотиков, рассекается для обеспечения возможности хорошей ее ревизии и иссечения нежизнеспособных тканей. Иссекаются нежизнеспособные ткани, резецируются костные отломки и удаляются костные осколки. Кровотечение останавливается, и рана вновь отмывается. После этого

она рыхло заполняется марлей, смоченной в перекиси водорода.