- •Экзаменационные вопросы/ответы на экзамен по биохимии для стоматологического факультета 2012 года

- •1. Биохимия, ее задачи. Значение биохимии для медицины. Современные биохимические методы исследования.

- •2. Аминокислоты, их классификация. Строение и биологическая роль аминокислот. Хроматография аминокислот.

- •Фолдинг белка. Шапероны.

- •4. Электро-химические свойства белков как основа методов их исследования. Электрофорез белков крови.

- •5. Принципы классификации белков. Характеристика простых белков. Характеристика гистонов и протаминов.

- •6. Хромопротеины. Строение и функции гемоглобина. Типы гемоглобинов. Миоглобин.

- •7. Углевод-белковые комплексы. Строение углеводных компонентов. Гликопротеины и их протеоглиганы.

- •8. Современные представления о структуре и функциях нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры днк. Строение мономеров нуклеиновых кислот

- •9. Ферменты, их химическая природа, структурная организация. Активный центр ферментов, его строение. Роль металлов в ферментативном катализе, примеры.

- •10. Коферменты и их функции в ферментативных реакциях. Витаминные коферменты. Примеры реакций с участием витаминных коферментов.

- •11. Номенклатура и классификация ферментов. Характеристика класса оксидоредуктаз. Примеры реакций с участием оксидоредуктаз

- •12. Современные представления о механизме действия ферментов. Стадии ферментативной реакции, молекулярные эффекты, примеры.

- •13. Ингибирование ферментов. Конкурентное и неконкурентное ингибирование, примеры реакций. Лекарственные вещества как ингибиторы ферментов.

- •3.Субстратное ингибирование

- •15. Обмен веществ и энергии. Этапы обмена веществ. Общий путь катаболизма. Катаболизм пирувата.

- •16. Цитратный цикл, его биологическое значение, последовательность реакций.

- •22. Сопряжение реакций цикла трикарбоновых кислот с дыхательной цепью ферментов. Написать эти реакции.

- •17.Современные представления о биологическом окислении. Над-зависимые дегидрогеназы. Строение окисленной и восстановленной форм над.

- •18. Компоненты дыхательной цепи и их характеристика. Фмн и фад-зависимые дегидрогеназы. Строение окисленной и восстановленной форм фмн.

- •20. Пути синтеза атф. Субстратное фосфорилирование (примеры). Молекулярные механизмы окислительного фосфорилирования (теория Митчелла). Разобщение окисления и фосфорилирования.

- •1.Мембрана митохондрий не проницаема для протонов.

- •2.Образуется протонный потенциал в процессе транспорта электронов и протонов.

- •3.Обратный транспорт протонов в матрикс сопряжен с образованием атф.

- •21. Потребность человека в белках. Незаменимые аминокислоты. Биологическая ценность белков. Роль белков в питании.

- •22.Превращение белков в органах пищеварительной системы.

- •23. Гниение белков и аминокислот в кишечнике. Пути образования продуктов гниения. Примеры.

- •24. Механизм обезвреживания продуктов гниения белков. Роль фафс и удф-гк в этом процессе (конкретные примеры).

- •25. Переаминирование и декарбоксилирование аминокислот. Химизм процессов, характеристика ферментов и коферментов. Образование амидов.

- •26.Декарбоксилирование аминокислот,роль витамина в6.Образование биогенных аминов

- •27. Дезаминирование аминокислот. Виды дезаминирования. Окислительное дезаминирование. Непрямое дезаминирование аминокислот на примере тирозина.

- •28. Синтез мочевины (орнитиновый цикл), последовательность реакций. Биологическая роль.

- •29. Особенности обмена пуриновых нуклеотидов. Их строение и распад. Образование мочевой кислоты. Подагра.

- •30.Генетический код

- •31. Механизмы репликации днк (матричный принцип, полуконсервативный способ). Условия, необходимые для репликации. Этапы репликации

- •32. Биосинтез рнк (транскрипция). Условия транскрипции.

- •33.Этапы транскрипции

- •34. Биосинтез белка. Этапы трансляции и их характеристика. Белковые факторы биосинтеза белка. Энергетическое обеспечение биосинтеза белка.

- •35. Строение оперона. Регуляция биосинтеза белка у прокариотов. Функционирование лактозного и гистидиновых оперонов.

- •36. Особенности и уровни регуляции биосинтеза белка у эукариотов. Амплификация генов, энхансерные и сайленсерные элементы.

- •38. Виды молекулярных мутаций и их метаболические последствия.

- •39. Основные углеводы организма человека, их строение и классификация, биологическая роль.

- •40. Роль углеводов в питании. Переваривание и всасывание углеводов в органах пищеварительной системы. Написать реакции. Непереносимость дисахаридов.

- •41. Биосинтез и распад гликогена в тканях. Биологическая роль этих процессов. Гликогеновые болезни.

- •42. Катаболизм глюкозы в анаэробных условиях. Химизм процесса, биологическая роль.

- •43. Катаболизм глюкозы в тканях в аэробных условиях. Гексозодифосфатный путь превращения глюкозы и его биологическая роль. Эффект Пастера.

- •44. Гексозомонофосфатный путь превращения глюкозы в тканях и его биологическая роль.

- •45. Пути образования глюкозы в организме. Глюконеогенез. Возможные предшественники, последовательность реакций, биологическая роль.

- •46. Характеристика основных липидов организма человека, их строение, классификация, суточная потребность и биологическая роль.

- •47. Биологическая ценность липидов пищи. Переваривание, всасывание и ресинтез липидов в органах пищеварительной системы.

- •48. Характеристика липопротеинов крови, их биологическая роль. Роль липопротеинов в патогенезе атеросклероза Коэффициент атерогенности крови и его клинико- диагностическое значение.

- •49. Окисление высших жирных кислот в тканях. Окисление жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов, энергетический эффект.

- •66. Окисление глицерина в тканях. Энергетический эффект этого процесса.

- •67. Биосинтез высших жирных кислот в тканях. Биосинтез жиров в печени и жировой ткани.

- •51. Холестерол. Его химическое строение, биосинтез и биологическая роль. Причины гиперхолестеринемии.

- •78. Витамин в6 и pp. Роль в обмене аминокислот, примеры реакций, строение.

- •82. Биотин, пантотеновая кислота, их роль в обмене веществ.

- •55. Механизм действия липофильных сигнальных молекул. Механизм действия nо. Действие сигнальных молекул через тирозинкиназные рецепторы. Принципы иммунноферментного анализа уровня сигнальных молекул.

- •57. Гормоны передней доли гипофиза, классификация, их химическая природа, участие в регуляции процессов метаболизма. Семейство пептидов проопиомеланокортина.

- •58. Гормоны задней доли гипофиза, место их образования, химическая природа, влияние на функции органов-мишеней.

- •59. Инсулин, схема строения, участие в регуляции метаболических процессов. Специфика в действии на рецепторы органов мишеней, инсулиноподобные факторы роста (ифр)

- •61. Тиреоидные гормоны, место их образования, строение, транспорт и механизм действия на метаболические процессы.

- •62. Тиреокальцитонин, паратиреоидный гормон. Химическая природа, участие в регуляции обмена веществ.

- •91. Глюкагон и соматостатин. Химическая природа. Влияние на обмен веществ.

- •63. Участие адреналина в регуляции обмена веществ. Место выработки. Структура адреналина,механизм его гормонального действия, метаболические эффекты.

- •64. Кортикостероидные гормоны. Структура, механизм действия, их роль в поддержании гомеостаза. Участие глюкокортикоидов и минералокортикоидов в обмене веществ.

- •65. Гормоны половых желез: эстрадиол и тестостерон, их строение, механизм действия и биологическая роль.

- •95. Простаноиды - регуляторы обмена веществ. Биологические эффекты простаноидов и химическая природа.

- •66. Межклеточный матрикс, его компоненты, функции. Характеристика коллагена, его строение. Полиморфизм коллагеновых белков.

- •67. Этапы синтеза и созревания коллагена. Роль ферментов и витаминов в этом процессе. Катаболизм коллагена.

- •68. Особенности строения и функции эластина. Неколлагеновые структурные белки: фибронектин и ламинин.

- •69. Гликозаминогликаны. Строение, функции.

- •70. Протеогликаны межклеточного матрикса, их состав, функции. Образование надмолекулярных комплексов. Метаболизм протеогликанов.

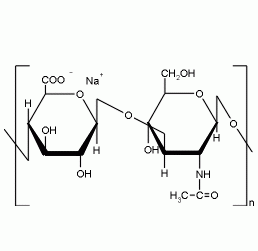

7. Углевод-белковые комплексы. Строение углеводных компонентов. Гликопротеины и их протеоглиганы.

ГАГ – линейные неразветвленные гетерополисахариды, состоящие из повторяющихся дисахаридов. Мономеры дисахаридов: гексуроновая к-та, глюкозамин или галактозамин, сульфаты

Классификация:

Гиалуроновая к-та

хондроитин-4-сульфат

хондороитин-6-сульфат

дерматансульфат

гепарин

Гепарансульфат

Протеогликаны

Это ВМС, состоящие из белка и ГАГ. Они образуют основное вещество межклеточного матрикса. В матриксе представлены крупные и малые протеогликаны. Крупные: агрекан и версикан. Агрекан - основной протеогликан хрящевого матрикса. Белковый компонент агрекана – коровый белок + ГАГ. Функции:

Является структурным компонентом межклеточ. Матрикса

Необходим для взаимодействия с другим белком межклеточного матрикса

Обеспечивает упругость ткани

Препятствует распространению МО

Гепарин - антикоагулянт, гепарансульфат – компонент мембран клеток

Синтез этих соединений состоит из этапов:

Синтез корового белка

Присоединение связующего трисахарида

Синтез ПС цепей

Сульфатирование

Синтез аминосахаров

Катаболизм происходит при обновлении клеток. Коровый белок расщепляется протеиназами. Цепи ГАГ разрушаются эндо и экзогликозидазами. Расщепление необходимых фрагментов до моносахаридов осуществляется лизосомальными гидролазами

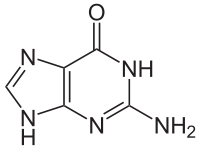

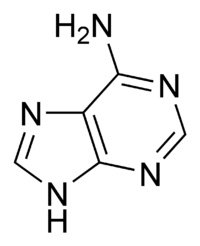

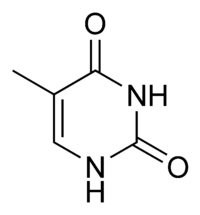

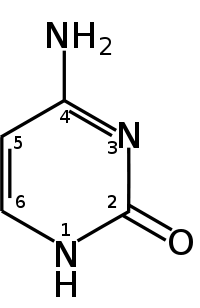

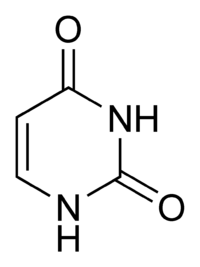

8. Современные представления о структуре и функциях нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры днк. Строение мономеров нуклеиновых кислот

Нуклеи́новая кисло́та — высокомолекулярное органическое соединение, биополимер, образованный остатками нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации.

Генетическая догма: информация записана в ДНК и передаётся на дочерние молекулы ДНК из поколения в поколение с помощью процесса репликации. ДНК РНК белок РЕПЛИКАЦИЯ - процесс самоудвоения ДНК

Строение

Полимерные формы нуклеиновых кислот называют полинуклеотидами. Цепочки из нуклеотидов соединяются через остаток фосфорной кислоты(фосфодиэфирная связь). Поскольку в нуклеотидах существует только рибоза и дезоксирибоза, то и имеется лишь дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК).

Мономерные формы также встречаются в клетках и играют важную роль в процессах передачи сигналов или запасании энергии. Наиболее известный мономер РНК — АТФ, важнейший аккумулятор энергии в клетке.

ДНК. Сахар — дезоксирибоза, азотистые основания: пуриновые — гуанин (G), аденин (A),пиримидиновые — тимин (T) и цитозин (C). ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, направленных антипараллельно.

РНК. Сахар — рибоза, азотистые основания: пуриновые — гуанин (G), аденин (A), пиримидиновые урацил (U) и цитозин (C). Структура полинуклеотидной цепочки аналогична таковой в ДНК. Из-за особенностей рибозы молекулы РНК часто имеют различные вторичные и третичные структуры.

Гуанин аденин тимин цитозин урацил