- •Физиология сенсорных систем общая физиология анализаторов

- •I. Периферический (рецепторный) отдел II. Проводниковый (промежуточный) отдел III. Центральный (корковый) отдел

- •Зрительный анализатор

- •Слуховой анализатор

- •Взаиморасположение костного и перепончатого лабиринтов улитки внутреннего уха

- •Механика передачи звуковых волн в перепончатый лабиринт улитки

- •Анализ частоты и силы звуков

- •Вестибулярный анализатор

- •Кожный анализатор

- •Диски Меркеля

- •Колбы Краузе

- •Тельца Мейснера

- •Проприоцептивный анализатор

- •Обонятельный анализатор

- •Вкусовой анализатор

- •Висцероцептивный анализатор

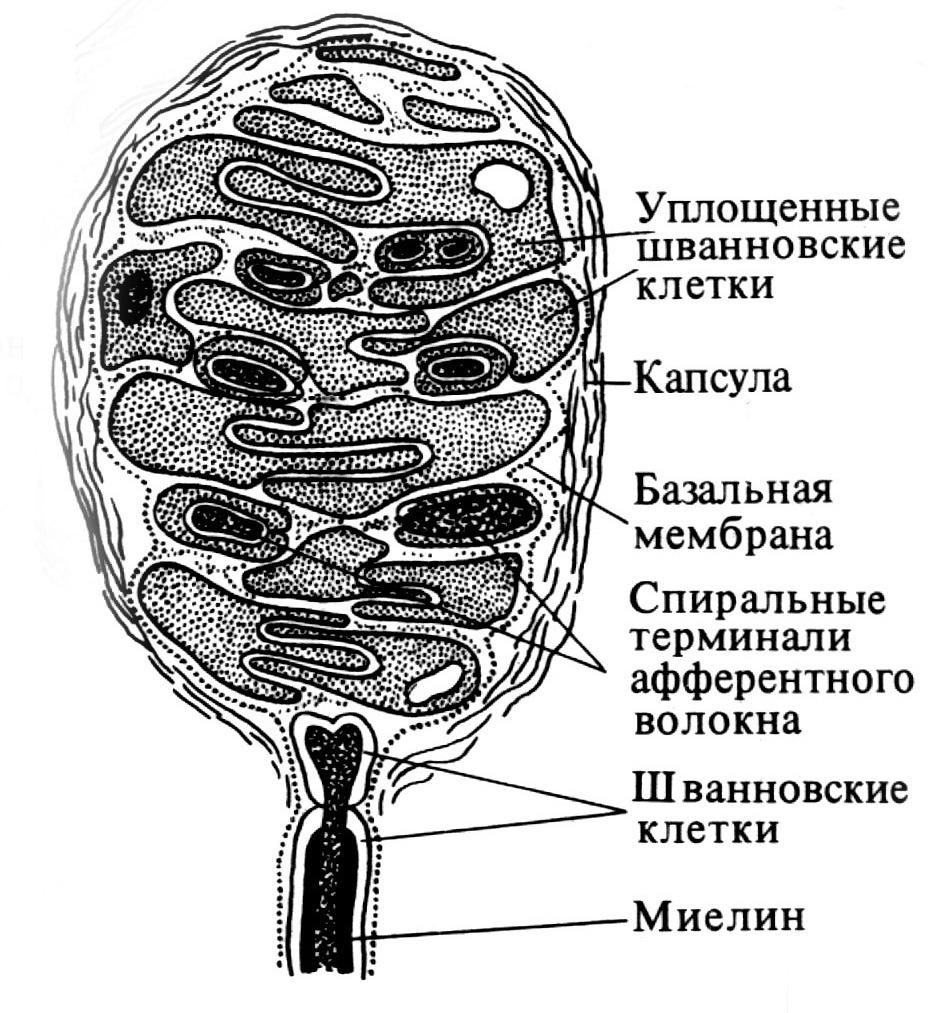

Тельца Мейснера

А Б

Рис. 15. Тельца Мейснера (А – общий вид, Б – схема, отражающая взаимоотношение тельца с эпителиальным пластом)

Имеют овальнуюформу, длина – 100мкм, ширина – 50мкм. Типичны длясоединительной ткани кожи, особенно не имеющей волосяного покрова (пальцы, ладонная поверхность кисти и подошвенная поверхность стопы, губы, веки, наружные половые органы, соски молочных желез). Залегают поверхностно (на границе сосочкового слоя дермы и эпителиального пласта), причем своей длинной осью ориентированы перпендикулярно поверхности кожи. Покрыты соединительнотканной капсулой, под которой залегаютуплощенныешвановские клетки. Дендрит чувствительного нейрона после проникновения внутрь тельца Мейснера утрачивает миелиновую оболочку и образуетспиралевидные разветвления, проходящие между шванновскими клетками. Ядра последних оттеснены на периферию тельца (ближе к капсуле), а их цитоплазма образуетпальцевидные выросты, направленные к его центру; через посредство этих выростов глиальные клетки контактируют между собой. С помощью микрофибрилл и коллагеновых волокон шванновские клетки прикрепляются к капсуле тельца, а капсула – к базальной мембране эпителиального пласта. В результате отмеченного любое механическое воздействие на кожу приводит к деформации тельца Мейснера и возбуждению дендрита чувствительного нейрона, образующего разветвления между шванновскими клетками. Следовательно, тельца Мейснера являютсяпервичночувствующими механорецепторами.

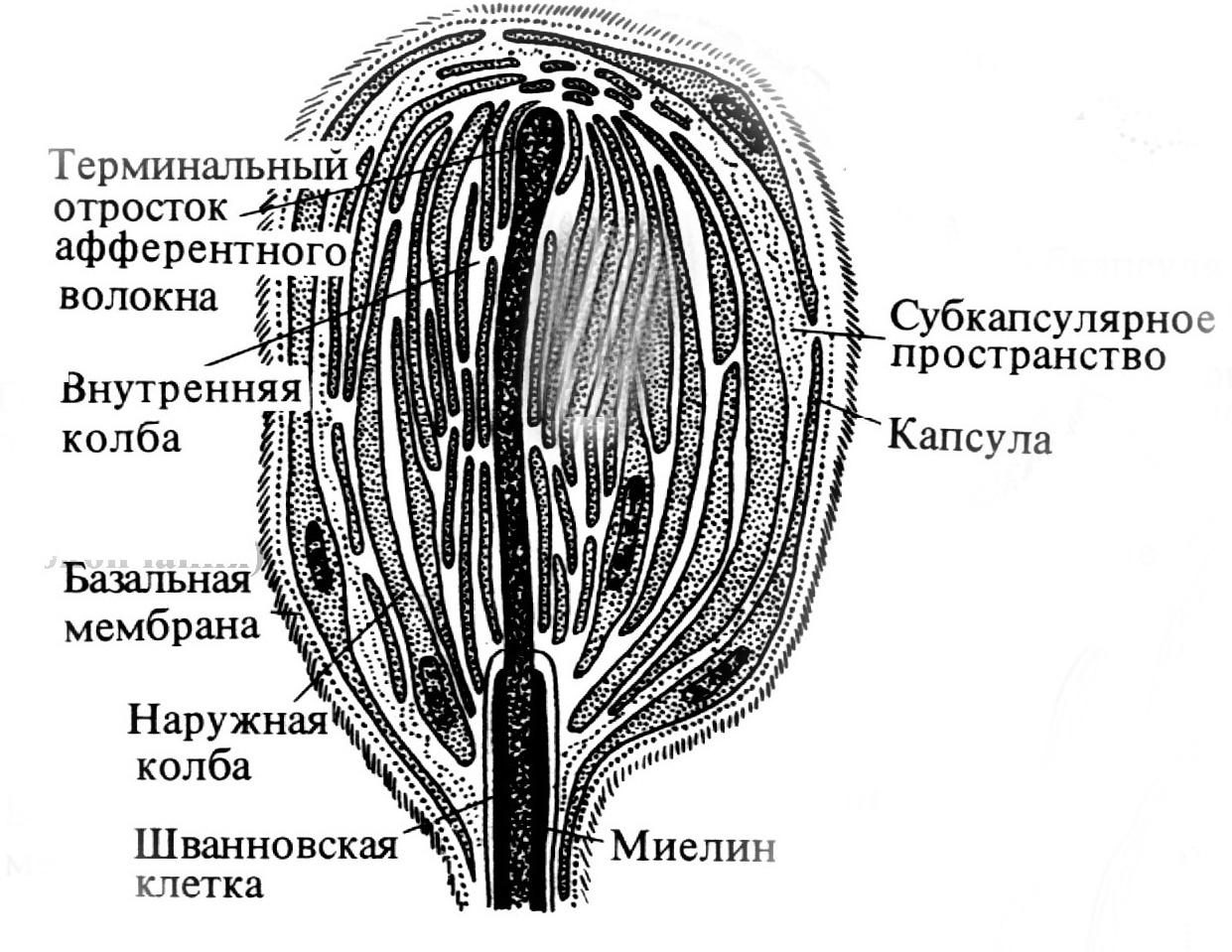

Тельца Фатера – Пачини

Тельца овальной формы, длина составляет 1-4мм, ширина – 0,5-1мм. Покрыты капсулой, включающей несколько слоев соединительно-тканных клеток, под которой расположена сердцевина, состоящая из наружной и внутренней колб. В центре сердцевины находится терминаль дендрита чувствительного нейрона с одним или несколькими булавовидными расширениями на конце. Подобно другим инкапсулированным нервным окончаниям, дендрит чувствительного нейрона после проникновения под капсулу тельца утрачивает миелиновую оболочку. Наружная и внутренняя колбы представлены концентрически расположенными слоями глиальных клеток (причем в наружной и внутренней колбах насчитывается соответственно до 60 и 80слоев глиальных клеток); между глиальными клетками находятся межклеточная жидкость и коллагеновые волокна.

Типичны для соединительной ткани кожи, особенно не имеющей волосяного покрова (пальцы, ладонная поверхность кисти и подошвенная поверхность стопы), а также кожи наружных половых органов и молочных желез. В коже залегают глубоко в дерме (в сетчатом слое, а также в подкожной клетчатке), причем своей продольной осью ориентированы перпендикулярно поверхности кожного покрова. В функциональном плане являются первичночувствующими механо-рецепторами. В коже тельца Фатера-Пачини воспринимают прикосновение и вибрацию.

Следовательно, большинство рецепторов кожи является первичночувствующими. Возбуждение первичночувсвтующих механорецепторов возникает следующим образом: механический стимул приводит к деформации мембраны рецептора и, как следствие, снижению ее входного сопротивления, что сопровождается увеличением проницаемости мембраны для ионов натрия. Входящий натриевый ток, в свою очередь, деполяризует терминальные участки дендрита чувствительного нейрона (в них возникает рецепторный потенциал), по достижении же критического уровня деполяризации в мембране соседних с деполяризованным участком частях дендрита генерируется нервный импульс.

Механизм возбуждения рецепторов при болевых воздействиях остается до конца не ясным. Предполагают, что непосредственными раздражителями болевых рецепторов выступают изменение рН ткани (особенно сдвиг в кислую сторону) в области нервного окончания, выделение из поврежденных клеток гистамина, пртеолитических ферментов, воздействующих на глобулины межклеточной жидкости и приводящих к образованию ряда полипептидов (например, брадикинина), которые могут возбуждать чувствительные нервные окончания. Наконец, ощущение боли может возникать в результате сильного механического сдавления чувствительных нервных окончаний возникшим в ткани отеком.