Часть 2

.PDF

Глава 5. Воспаление |

193 |

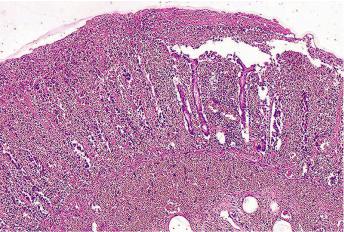

Рис. 5-9. Дифтеритическое воспаление зева

Причины фибринозного воспаления — инфекционные агенты: диплококк Френкеля, стрептококки и стафилококки, возбудители дифтерии и дизентерии, микобактерии туберкулеза, вирусы гриппа. Кроме инфекционных агентов, фибринозное воспаление вызывают токсины и яды эндогенного (уремия) или экзогенного (сулема) происхождения.

Течение фибринозного воспаления, как правило, острое. Иногда (например, при туберкулезе серозных оболочек) оно имеет хронический характер.

Исход фибринозного воспаления слизистых и серозных оболочек разный. На слизистых оболочках после отторжения пленок остаются разной глубины дефекты — язвы. При крупозном воспалении они поверхностные, при дифтеритическом — глубокие и оставляют рубцы. На серозных оболочках возможно рассасывание фибринозного экссудата. Однако нередко массы фибрина подвергаются организации, что приводит к образованию спаек между серозными листками плевры, брюшины, перикарда. В исходе фибринозного воспаления может произойти и полное зарастание серозной полости соединительной тканью — облитерация.

Значение фибринозного воспаления велико, оно составляет морфологическую основу многих болезней (дифтерии, дизентерии, крупозной пневмонии), наблюдают при интоксикациях (уремии). При образовании пленок

вгортани, трахее возникает опасность асфиксии, при отторжении пленок

вкишечнике возможно кровотечение из образующихся язв. После перенесенного фибринозного воспаления могут оставаться длительно незаживающие, рубцующиеся язвы.

Гнойное воспаление

При гнойном воспалении в экссудате преобладают нейтрофилы. Распадающиеся нейтрофилы — гнойные тельца — вместе с жидкой частью экссудата

194 |

Общая патологическая анатомия |

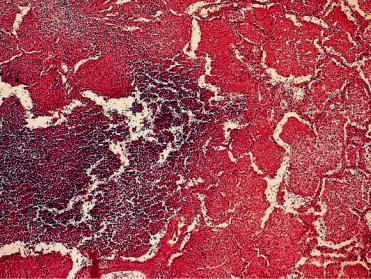

Рис. 5-10. Абсцесс легкого

образуют гной, в котором встречаются также лимфоциты, макрофаги, погибшие клетки ткани, микроорганизмы. Гной — мутная густая жидкость, имеющая желто-зеленый цвет. Характерная особенность гнойного воспаления — гистолиз, обусловленный воздействием на ткани протеолитических ферментов — нейтрофилов. Гнойное воспаление встречается в любом органе и ткани.

Морфологическая картина. Гнойное воспаление — абсцесс или флегмона в зависимости от распространенности.

Абсцесс (гнойник) — очаговое гнойное воспаление, характеризуемое образованием полости, заполненной гноем (рис. 5-10). Гнойник со временем отграничивается валом грануляционной ткани, богатой капиллярами, через стенки которых происходит усиленная миграция лейкоцитов. Образуется оболочка абсцесса, которая снаружи состоит из соединительнотканных волокон, прилежащих к неизмененной ткани, а внутри — из грануляционной ткани, покрытой фибрином. Гной непрерывно обновляется благодаря выделению грануляциями нейтрофильных лейкоцитов. Оболочка абсцесса, продуцирующая гной, — пиогенная мембрана.

Флегмона — разлитое гнойное воспаление, при котором гнойный экссудат распространяется между тканевыми элементами, пропитывая, расслаивая и лизируя ткани. Чаще всего флегмону наблюдают там, где гнойный экссудат может легко пробить себе дорогу, т.е. по межмышечным прослойкам, по ходу сухожилий, фасций, в подкожной клетчатке, вдоль сосудистонервных стволов.

Различают мягкую и твердую флегмону. Мягкая флегмона — отсутствие видимых очагов некроза ткани, твердая флегмона — очаги ткани,

Глава 5. Воспаление |

195 |

подвергшейся коагуляционному некрозу, становятся плотными, мертвая ткань отторгается. Флегмона жировой клетчатки (целлюлит) отличается безграничным распространением. Гной может скапливаться в полостях тела и в некоторых полых органах, что называют эмпиемой (эмпиема плевры, желчного пузыря, червеобразного отростка и т.д.).

Причины гнойного воспаления — часто гноеродные микробы (стафилококк, стрептококк, гонококки, менингококки), реже диплококк Френкеля, брюшнотифозная палочка, микобактерия туберкулеза, грибы. Возможно асептическое гнойное воспаление при попадании в ткань химических веществ.

Течение гнойного воспаления острое и хроническое. Острое гнойное воспаление особенно в виде абсцесса или флегмоны, имеет тенденцию к распространению. Гнойники, расплавляя капсулу органа, прорываются в соседние полости. Между гнойником и полостью возникает свищевой ход, возможно развитие эмпиемы. Гнойное воспаление, распространяясь, переходит на соседние органы и ткани; например, при абсцессе легкого возникает плеврит, при абсцессе печени — перитонит. При абсцессе и флегмоне гнойный процесс распространяется лимфогенно и гематогенно, что ведет к развитию септикопиемии.

Хроническое гнойное воспаление протекает при инкапсуляции гнойника. В окружающих тканях при этом развивается склероз. Если гной находит выход, образуется хронический свищевой ход, или фистула, который вскрывается через кожу наружу. Если свищевой ход не открывается, а процесс продолжает распространяться, возникает гнойник на значительном отдалении от первичного очага гнойного воспаления — натечный абсцесс, или натечник. При длительном течении гнойное воспаление распространяется по рыхлой клетчатке и образует обширные затеки гноя, вызывая тяжелую интоксикацию и приводя к истощению организма. При ранении, осложнившемся нагноением раны, развивается раневое истощение — гнойнорезорбтивная лихорадка.

Исход гнойного воспаления зависит от его распространенности, характера течения, вирулентности микроба и реактивности организма. Неблагоприятный исход — генерализация инфекции с развитием сепсиса. Если процесс отграничен, абсцесс вскрывается спонтанно или его вскрывают, происходит освобождение от гноя. Полость абсцесса заполняется грануляционной тканью, которая созревает, и на месте гнойника образуется рубец. Возможен и другой исход: гной в абсцессе сгущается, превращается в некротический детрит, подвергаемый петрификации. Длительно протекающее гнойное воспаление часто ведет к амилоидозу.

Значение гнойного воспаления определяется прежде всего интоксикацией и его способностью разрушать ткани (гистолизом), которое делает возможным распространение гнойного процесса контактным, лимфогенным и гематогенным путями. Гнойное воспаление лежит в основе многих заболеваний и их осложнений.

Гнилостное воспаление

Гнилостное воспаление (гангренозное, ихорозное, от греч. ichor — сукровица) развивается обычно вследствие попадания в очаг воспаления гни-

196 |

Общая патологическая анатомия |

лостных бактерий, вызывающих разложение ткани с образованием дурнопахнущих газов.

Геморрагическое воспаление

Геморрагическое воспаление возникает, если к экссудату примешаны эритроциты. В его развитии велика роль не только резко повышенной проницаемости микрососудов, но и отрицательного хемотаксиса нейтрофилов. Возникает геморрагическое воспаление при тяжелых инфекционных заболеваниях — сибирской язве, чуме, гриппе и др. Иногда эритроцитов так много, что экссудат напоминает кровоизлияние (например, при сибиреязвенном менингоэнцефалите). Часто геморрагическое воспаление присоединяется к другим видам экссудативного воспаления.

Исход геморрагического воспаления зависит от вызвавшей его причины.

Катаральное воспаление

Катаральное воспаление (от греч. katarrheo — стекаю), или катар, развивается на слизистых оболочках и характеризуется обильным выделением экссудата на их поверхности (рис. 5-11). Экссудат может быть серозным, слизистым, гнойным, геморрагическим, причем к нему всегда примешиваются слущенные клетки покровного эпителия. Катаральное воспаление может быть острым и хроническим. Острый катар характерен для ряда инфекций — острый катар верхних дыхательных путей при острой респираторной инфекции. При этом характерна смена одного вида катара другим — серозного катара слизистым, а слизистого — гнойным или гнойно-геморраги- ческим. Хронический катар встречается как при инфекционных (хронический гнойный катаральный бронхит), так и неинфекционных (хронический

|

катаральный гастрит) заболе- |

||

|

ваниях. Хронический катар |

||

|

сопровождается |

атрофи- |

|

|

ей (атрофический катар) или |

||

|

гипертрофией |

(гипертрофи- |

|

|

ческий катар) слизистой обо- |

||

|

лочки. |

|

|

|

Причины |

катарального |

|

|

воспаления различны. Чаще |

||

|

всего катары имеют инфек- |

||

|

ционную или инфекционно- |

||

|

аллергическую природу. Они |

||

|

могут развиваться при ауто- |

||

|

интоксикации |

(уремическом |

|

|

катаральном гастрите и коли- |

||

|

те) в связи с воздействием тер- |

||

|

мических и химических аген- |

||

|

тов. |

|

|

|

Значение |

катарального |

|

Рис. 5-11. Катаральный бронхит |

воспаления определяется его |

||

Глава 5. Воспаление |

197 |

локализацией, интенсивностью, характером течения. Наибольшее значение приобретают катары слизистых оболочек дыхательных путей, нередко принимающие хронический характер и имеющие тяжелые последствия (эмфизема легких, пневмосклероз). Не меньшее значение имеет и хронический катар желудка, который способствует развитию опухоли.

Смешанное воспаление

Если к одному виду экссудата присоединяется другой, развивается смешанное воспаление — серозно-гнойное, серозно-фибринозное, гнойногеморрагическое или фибринозно-геморрагическое воспаление. Часто смену вида экссудативного воспаления наблюдают при присоединении новой инфекции, изменении реактивности организма.

Пролиферативное (продуктивное) воспаление

Пролиферативное (продуктивное) воспаление встречается в любом органе и ткани. Оно характеризуется преобладанием пролиферации клеточных и тканевых элементов. Альтерация и экссудация отходят на второй план. В результате пролиферации клеток образуются очаговые или диффузные клеточные инфильтраты. Они могут быть полиморфно-клеточными, лимфоцитарно-моноцитарными, макрофагальными, плазмоклеточными, эпителиоидно-клеточными, гигантоклеточными.

Причины продуктивного воспаления различны. Оно обусловлено биологическими (микроорганизмами, животными паразитами), физическими (радиацией) и химическими (медикаментами) факторами или возникает как проявление иммунопатологических процессов (иммунного воспаления).

Течение продуктивного воспаления может быть острым, но чаще хроническим. Острое течение продуктивного воспаления характерно для ряда инфекционных заболеваний (брюшного и сыпного тифа, туляремии, острого ревматизма, острого гломерулита), хроническое течение — для большинства межуточных продуктивных процессов в миокарде, почках, печени, мышцах, которые заканчиваются склерозом.

Значение продуктивного воспаления очень велико. Его наблюдают при многих болезнях, при длительном течении оно приводит к склерозу и циррозу органов, а значит, к их функциональной недостаточности.

Острое продуктивное воспаление

Виды острого пролиферативного воспаления: межуточное (интерстициальное), гранулематозное, воспаление вокруг животных паразитов и инородных тел. Упоминаемые иногда воспалительные гиперпластические разрастания — полипы и остроконечные кондиломы — по существу, гиперрегенераторная реакция эпителия на хроническое экссудативное (катаральное или гнойное) воспаление.

Межуточное (интерстициальное) воспаление вызывают различные инфекционные агенты или оно возможно как реакция организма на выраженные токсические воздействия либо микробную интоксикацию. Оно возникает

198 |

Общая патологическая анатомия |

во всех паренхиматозных органах и локализуется в их строме, где происходит накопление воспалительных и иммунокомпетентных клеток. Инфильтрат состоит из гистиоцитов, моноцитов, лимфоцитов, плазматических клеток, лаброцитов, единичных нейтрофилов, эозинофилов. Если в клеточном инфильтрате много плазматических клеток, то они могут превращаться

вгомогенные шаровидные образования — гиалиновые шары, или фуксинофильные тельца (тельца Русселя).

Особенности этого воспаления в острой фазе — значительное количество мононуклеаров (моноцитов) в инфильтрате и дистрофические и некробиотические изменения паренхиматозных элементов органа, так как нарушены функции проходящих в строме кровеносных и лимфатических сосудов и нервных окончаний. При этом внешне орган изменяется мало. Наиболее яркую картину интерстициального продуктивного воспаления наблюдают при острой и хронической интерстициальной пневмонии, интерстициальном (межуточном) миокардите, интерстициальном гепатите и интерстициальном нефрите.

Прогрессирование межуточного воспаления приводит к развитию зрелой волокнистой соединительной ткани — склерозу.

Гранулематозное воспаление характеризуется образованием гранулем (узелков) в результате пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток. Гранулематозное воспаление как самостоятельная форма воспалительной реакции возникает в основном при хроническом течении воспаления. Однако оно может протекать и остро, как правило, при острых инфекционных заболеваниях: сыпном тифе, брюшном тифе, бешенстве, эпидемическом энцефалите, остром переднем полиомиелите. При брюшном тифе гранулемы возникают в лимфоидных образованиях тонкой кишки и представляют собой скопления фагоцитов, трансформировавшихся из ретикулярных клеток, — «тифозные клетки». Это крупные округлые клетки со светлой цитоплазмой, которые фагоцитируют Salmonella typhi и детрит, образующийся в солитарных фолликулах кишки. Тифозные гранулемы некротизируются, что связывают с сальмонеллами, фагоцитированными брюшнотифозными клетками.

Основа гранулем, возникающих в нервной ткани, — некроз групп нейронов или ганглиозных клеток и мелкоочаговые некрозы серого или белого вещества головного или спинного мозга, окруженные глиальными элементами с функцией фагоцитов. Патогенетической основой некрозов чаще всего являются воспалительные поражения сосудов микроциркуляторного русла инфекционными агентами или их токсинами, что сопровождается развитием гипоксии периваскулярной ткани. Клетки глии после резорбции некротизированной ткани участвуют и в образовании глиальных рубцов

вцентральной нервной системе.

При выздоровлении острые гранулемы исчезают либо бесследно, как при брюшном тифе, либо оставляют глиальные рубцы, как при нейроинфекциях. В таком случае исход заболевания зависит от локализации и объема этих рубцов.

Продуктивное воспаление вокруг животных паразитов и инородных тел

направлено на отграничение их от окружающих тканей соединитель-

Глава 5. Воспаление |

199 |

нотканной капсулой, так как они не могут быть фагоцитированы и элиминированы. Вокруг инородных тел (осколка снаряда и т.п.) образуются грануляционная ткань и инфильтрат из фибробластов, макрофагов и гигантских клеток инородных тел. Некоторые инородные тела (например, остатки шовного материала после операции) могут быть ликвидированы в динамике продуктивного воспаления макрофагами и гигантскими клетками. Процесс заканчивается образованием рубца. Инфильтрат вокруг животных паразитов, помимо пролиферации клеток, обычно содержит эозинофильные гранулоциты. Погибшие паразиты (трихинеллы, цистицерки) нередко петрифицируются.

Исход продуктивного воспаления различен в зависимости от его вида, характера течения и структурно-функциональных особенностей органа и ткани. Острое продуктивное воспаление часто заканчивается образованием рубца в области воспаления.

Хроническое воспаление

Хроническое воспаление — патологический процесс, характеризующийся персистенцией патологического фактора и развитием иммунологической недостаточности. Это обусловливает своеобразие изменений тканей в области воспаления, течение процесса по принципу порочного круга, затруднение репарации и восстановления гомеостаза. Хроническое воспаление возникает, если в силу различных причин патогенный раздражитель не подвергается уничтожению. По существу, хроническое воспаление — проявление возникшего дефекта в системе защиты и приспособления организма к меняющимся условиям существования.

Персистенция повреждающего фактора связана как с его особенностями, так и с недостаточностью механизмов воспалительной реакции организма. Так, патогенный фактор может иметь высокую иммуногенность, повышенную стойкость к гидролазам лейкоцитов и макрофагов; завершению воспаления препятствует и большой объем раздражителя (например, эхинококк). Дефекты защиты организма обусловлены врожденной патологией нейтрофилов, нарушением образования мононуклеарных фагоцитов, ингибицией хемотаксиса, нарушением иннервации тканей, их аутоиммунизацией, генетически высокой чувствительностью к действию патогенного фактора. В результате этих и целого ряда других причин, обусловливающих персистенцию раздражителя, моделируются пато- и морфогенез хронического воспаления и затруднено восстановление гомеостаза. Хроническое воспаление часто теряет приспособительное значение.

Общий морфогенетический признак хронического воспаления — постоянное наслоение стадий альтерации и экссудации на стадию пролиферации. Это ведет к перманентным рецидивам воспаления и отсутствию возможности восстановления поврежденных тканей, в которых ведущую роль играют иммунные реакции. В длительно текущее воспаление включены все системы организма, о чем можно судить по изменениям крови и показателям иммунитета. Так, у больных с хроническими ранами развивается лимфо-

200 |

Общая патологическая анатомия |

цитопения, снижен уровень общей популяции Т-лимфоцитов, в том числе Т-хелперов и Т-супрессоров, и нарушено их соотношение, что в совокупности указывает на развитие вторичного иммунного дефицита. Повышен уровень антителообразования, особенно IgA и IgG. У большинства больных отчетливо увеличен в крови уровень циркулирующих иммунных комплексов, что обусловлено повышенным их образованием и нарушением механизмов элиминации этих комплексов. Одновременно падает способность нейтрофилов к хемотаксису, что связано с накоплением в крови ингибиторов этого процесса в виде продуктов распада клеток, микроорганизмов, токсинов, иммунных комплексов, особенно при обострении воспаления.

Главенствующую роль в хроническом воспалении играют постоянная антигенная стимуляция иммунокомпетентной системы и интоксикация, обусловленные персистирующим раздражителем, имеющимися микроорганизмами и непрекращающимся некротизированием тканей в очаге воспаления. Это повышает функциональную нагрузку на иммунную систему

иповреждает ее. Длительное напряжение иммунной системы через какое-то время приводит к нарушению ее функций. Появляется комплекс иммунопатологических изменений, отражающих выраженную дисфункцию иммунокомпетентной системы, постепенно нарастающий иммунный дефицит,

иэтот комплекс уже сам обусловливает хронизацию процесса, становясь важным звеном патогенеза хронического воспаления. Падение бактерицидной и фагоцитарной функций лейкоцитов наряду с угнетением их хемотаксиса приводит к нарушению фагоцитоза и его эффективности, что способствует персистенции инфекции. Возникает порочный круг. При сохранении причины и условий течения хронического воспаления не может быть

иполноценной репарации очага воспаления, и восстановления гомеостаза.

Виды хронического воспаления

Хроническое воспаление может быть экссудативным и продуктивным.

Хроническое экссудативное воспаление характеризуется умеренным количеством экссудата, чаще гнойного, нередко гнойно-фибринозного, преимущественно лимфоплазмоцитарной инфильтрацией воспаленных тканей. В инфильтрате имеются и нейтрофильные лейкоциты, а по периферии зоны воспаления расположены моноциты, макрофаги и фибробласты. Хроническое экссудативное воспаление наблюдают при остеомиелите, хроническом абсцессе, хроническом гнойном сальпингите и при хронических ранах и язвах — трофические язвы, пролежни, воспаление при язвенной болезни, неспецифическом язвенном колите. Вокруг хронического абсцесса, очага остеомиелита формируется соединительнотканная капсула. При хроническом абсцессе и при остеомиелите нередко образуются свищи, соединяющие очаг воспаления с какой-либо полостью или открывающиеся наружу. Через них гнойный экссудат покидает зону воспаления. После заживления такого воспаления образуется рубец. При хроническом гнойном сальпингите полость маточной трубы заполнена гноем, стенка ее склерозирована, инфильтрирована лейкоцитами. Заболевание может быть причиной пельвиоперитонита или абсцесса яичника и тканей малого таза. В патоге-

Глава 5. Воспаление |

201 |

незе трофической язвы на нижней конечности ведущую роль играют хроническое и прогрессирующее нарушение кровообращения в связи со склерозом сосудов микроциркуляторного русла при сахарном диабете, нарушением трофики тканей при декомпенсированном варикозном расширении вен и иногда при атеросклерозе. Нарушению кровообращения сопутствуют нарушения лимфообращения и лимфостаз, что наряду с гипоксией стимулирует фибробласты. При пролежнях ведущую роль играет нарушение нервной трофики и вторичное нарушение кровоснабжения тканей. Трофические язвы и пролежни характеризуются развитием несозревающей грануляционной ткани.

Хроническое продуктивное воспаление может быть диффузным (хронический гепатит, идеопатический фиброзирующий альвеолит), гранулематозным и воспалением, возникающим вокруг животных паразитов и инородных тел. Хронически протекают и воспалительные гиперпластические (гиперрегенераторные) разрастания1.

Пример диффузного хронического воспаления — варианты хронического гепатита и интерстициальной пневмонии. Их пато- и морфогенез развиваются по принципу порочного круга, характеризуются прогрессированием продуктивных воспалительных реакций и заканчиваются циррозом печени и септоальвеолярным склерозом легочной ткани.

Хроническое гранулематозное воспаление развивается в тех случаях, когда в силу каких-либо причин из организма не могут быть удалены повреждающие факторы. Все гранулемы формируются по единому гистогенетическому плану. Основная структурная единица любой гранулемы — макрофаг.

Морфогенез гранулемы складывается из 4 стадий.

•Накопления в очаге повреждения ткани моноцитарных фагоцитов.

•Созревания этих клеток в макрофаги и образования макрофагальной гранулемы.

•Созревания и трансформации моноцитарных фагоцитов и макрофагов в эпителиоидные клетки и образования эпителиоидной клеточной гранулемы.

•Слияния эпителиоидных клеток (или макрофагов) и образования гигантских клеток (клеток инородных тел или клеток Пирогова–Лангханса) и эпителиоидно-клеточной или гигантоклеточной гранулемы.

Гигантские клетки характеризуются значительным полиморфизмом — от 2–3-ядерных до гигантских симпластов, содержащих 100 ядер и более. В гигантских клетках инородных тел ядра расположены в цитоплазме равномерно, в клетках Пирогова–Лангханса — преимущественно по периферии. Диаметр гранулем, как правило, не превышает 1–2 мм, чаще их обнаруживают лишь под микроскопом. Исход гранулемы — склероз.

Таким образом, руководствуясь морфологическими признаками, различают три вида гранулем: макрофагальную гранулему (простую гранулему,

1 В соответствии с современными представлениями воспалительные гиперпластические разрастания (полипы и остроконечные кондиломы) по существу не являются воспалением, а представляют собой гиперрегенераторную реакцию эпителия на хроническое экссудативное (катаральное или гнойное) воспаление.

202 |

Общая патологическая анатомия |

или фагоцитому), эпителиоидно-клеточную гранулему (эпителиоидоцитому), гигантоклеточную гранулему.

Взависимости от уровня метаболизма различают гранулемы с низким

ивысоким уровнем обмена. Гранулемы с низким уровнем обмена образуются при действии инертных веществ (инертных инородных тел) и состоят в основном из гигантских клеток инородных тел. Гранулемы с высоким уровнем обмена появляются при действии токсических раздражителей (микобактерий туберкулеза, лепры) и состоят из эпителиоидно-клеточных узелков.

Этиология гранулематоза разнообразна. Различают инфекционные, неинфекционные и гранулемы неустановленной природы. Инфекционные гранулемы образуются как при остро текущих, так и при хронических инфекционных заболеваниях. Неинфекционные гранулемы возникают при пылевых болезнях (силикозе, талькозе, асбестозе, биссинозе), медикаментозных воздействиях (гранулематозном гепатите, олеогранулематозной болезни). Они появляются и вокруг инородных тел. Гранулемы неустановленной природы — гранулемы при саркоидозе, болезнях Крона и Хортона, гранулематозе Вегенера.

Руководствуясь этиологией, выделяют группу гранулематозных болезней — заболеваний различной этиологии, морфология которых характеризуется образованием гранулем, нередко сочетающихся с васкулитами. Существует более 70 гранулематозных болезней инфекционной этиологии (бактериальные, вирусные, микотические, гельминтные болезни), неинфекционной природы (пылевые, медикаментозные, болезни инородных тел)

игранулематозных болезней, причина которых не установлена.

Патогенез гранулематоза неоднозначен. Для образования гранулемы необходимы два условия: наличие веществ, стимулирующих систему моноцитарных фагоцитов, созревание и трансформацию макрофагов, и стойкость раздражителя к фагоцитам. Такой раздражитель становится мощным антигенным стимулятором для иммунной системы, в первую очередь для активации макрофагов. Выявленный антигенный раздражитель — макрофаг лимфоцита Т-хелпера (CD4+) с последующей выработкой комплекса цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, γ-ИФ), стимулирующих трансформацию моноцитов и макрофагов в эпителиоидные и многоядерные гигантские клетки Пирогова−Лангханса. По мере трансформации макрофагов в эпителиоидные клетки снижается их секреторная активность, но сохраняются выработка и секреция ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, что стимулирует появление в очаге воспаления новых моноцитов. Продукты секреции активированных лимфоцитов и макрофагов стимулируют синтетическую активность фибробластов, что способствует отграничению очага воспаления и его склерозированию.

Эти условия неоднозначно воспринимает иммунная система. В одних случаях гранулема, в эпителиоидных и гигантских клетках которой резко снижена фагоцитарная активность, заменяется эндоцитобиозом, становится выражением реакции гиперчувствительности замедленного типа. В этих случаях говорят об иммунной гранулеме, которая имеет обычно эпителиоидно-клеточную морфологию с гигантскими клетками Пирогова–