- •Вопрос 1. Понятие и основные элементы организации. Внешняя и внутренняя среда организации.

- •Вопрос 2. Характер управленческого труда и роли менеджера в организации. Требования к профессиональной компетенции менеджеров.

- •Вопрос 3. Основные теории и концепции научной и административной школы управления.

- •Вопрос 4. Основные теории и концепции школы человеческих отношений и поведенческих наук.

- •Вопрос 5. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту.

- •Вопрос 6. Содержание планирования как общей функции менеджмента. Основные этапы и принципы планирования.

- •Вопрос 7. Основные задачи и компоненты организации как общей функции менеджмента.

- •Вопрос 8. Содержание мотивации как общей функции менеджмента. Основные методы мотивации труда.

- •Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий

- •Вопрос 9. Содержание контроля как общей функции менеджмента. Виды и задачи контроля.

- •Вопрос 10. Сущность и классификация мотивационных теорий.

- •Вопрос 11.Понятие и характеристика основных типов организационных структур управления.

- •Вопрос 12. Принципы менеджмента. Эволюция научных представлений о принципах менеджмента.

- •Вопрос 13. Понятие и содержание методов менеджмента.

- •Вопрос 14. Понятие и классификация управленческих решений.

- •Вопрос 15. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.

- •Вопрос 16. Процесс выработки, принятия и реализация управленческих решений.

- •Вопрос 17. Понятие коммуникации в управлении. Содержание коммуникационного процесса.

- •Вопрос 18. Понятие и характеристики организационной культуры. Факторы, определяющие культуры организации.

- •Вопрос 19. Управление процессом адаптации человека и организации.

- •Вопрос 20. Природа и типы конфликтов в организации. Фазы развития конфликта.

- •Этапы развития конфликта - процесс конфликтного взаимодействия, характеризующийся разной степенью выраженности противоречий в целях, ценностях и методах достижения целей.

- •21. Причины конфликтов в организации и методы их разрешения.

- •22. Понятие и содержание власти. Источники власти.

- •23. Понятие и характеристика основных стилей управления.

- •24. Управленческая решетка р.Блейка и Дж. Мутона (грид). Характеристика основных и дополнительных (типов) стилей управления.

- •25. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Традиционные теории лидерства.

- •26.Структура стратегического менеджмента в системе управления организации.

- •27 Эталонные (базисные) стратегии развития организации.

- •28. Стратегические единицы бизнеса. Основные подходы к формированию товарного портфеля предприятия.

- •29. Деловая среда организации. Стратегические группы конкурентов и партнеров по бизнесу

- •30. Факторы и показатели конкурентоспособности организации, оценка ее конкурентных позиций.

- •31.Этапы и основные направления современной экономической теории.

- •32. Экономические институты: сущность, формальные и неформальные институты, функции, объекты, субъекты

- •33. Собственность и формы хозяйствования. Методы изменения форм собственности.

- •34. Деньги. Эволюция форм денег. Закон денежного обращения.

- •35 Рынок: содержание, функции, структура и инфраструктура.

- •36. Экономический механизм спроса и предложения. Эластичность и ее виды.

- •37. Конкуренция: понятие, формы, виды, роль в рыночной экономике. Антимонопольное законодательство.

- •38. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.

- •39. Рынок факторов производства и распределение факторных доходов.

- •40. Издержки и прибыль фирмы. Классификация, методы расчета.

- •41. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.

- •42 Ценообразование на рынке факторов производства. Уровень цен. Индексы цен.

- •43. Место и назначение потребителя в рыночной экономике

- •1.Табличным

- •2.Графическим

- •3. Аналитическим

- •44 Макроэкономика, её важнейшие показатели. Система национальных счетов (снс).

- •45 Модели, факторы и показатели экономического роста.

- •46 Макроэкономическая нестабильность. Циклические колебания экономики. Длинные волны в экономике.

- •47 Рынок труда: занятость и безработица.

- •48 Доходы населения и социальная политика государства в условиях экономической нестабильности.

- •Вопрос №49 Инфляция - многофакторный процесс. Антиинфляционные меры.

- •Вопрос №50 Денежно-кредитная политика. Новые тенденции и проблемы в банковской системе России.

- •51. Рынок ценных бумаг и его регулирование. Фондовый рынок.

- •Финансовая система и ее структура. Типы фискальной политики.

- •Госбюджет, бюджетный дефицит и государственный долг. Пути преодоление бюджетного дефицита и госдолга.

- •Внешняя торговля. Платежный баланс. Уровень участия России в мировой торговле в современных условиях.

- •05.08.2010 21:16:41 Рф ужесточит позицию по мясным квотам на переговорах с вто – Медведков («риа Новости», 04.08.2010).

- •23.07.2010 21:00:41. Вто: Россия лидирует в торговле сырьевыми товарами («Голос России», 23.07.2010).

- •Валютный рынок. Международные валютные системы. Валютная интервенция.

- •Всемирная торговая организация (вто): позиции, последствия, условия и региональные аспекты присоединения.

- •57. Международное движение капитала и последствия утечки капитала из России.

- •58. Смешанная экономика и ее модели. Приоритеты социально-экономической политики России в современный период.

- •59. Понятие предпринимательства и основные черты предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности.

- •60. Ввп и способы его измерения.

- •61. Организация как субъект и объект управления. Основные параметры высокоэффективной организации.

- •62. Личность в организационном поведении. Научение принципы и виды.

- •63. Сущность и значимость восприятия. Атрибуция, ошибки при восприятии. Управление впечатлением.

- •64. Природа установки. Виды, функции, изменение установки, ее значение в управленческой деятельности.

- •65. Сравнительный анализ различных теорий мотивации.

- •66. Факторы группового поведения. Исследования Шехтера. Сплоченность и эффективность группы.

- •67 Конфликты, типология, причины возникновения. Управление конфликтами.

- •68 Понятие лидерства, подходы, стили. Ситуационное лидерство.

- •69. Стресс и стрессоры, причины стресса. Организационные и личностные способы управления стрессом.

- •1. Окружение

- •2. Поведение

- •3. Способности

- •4.Убеждения и ценности

- •5. Идентичность

- •Вопрос 70. Деловые переговоры, виды, принципы, этапы переговорного процесса. Тактика ведения переговоров.

- •Вопрос 71. Набор, отбор и наем персонала

- •Вопрос 72. Кадровая политика организации.

- •Вопрос 73. Система управления персоналом, ее основные подсистемы.

- •Вопрос 74. Цели и функции системы управления персоналом.

- •Вопрос 75. Аттестация персонала, основные этапы. Анализ результатов аттестации.

- •Вопрос 76. Карьера: понятия и этапы, виды деловой карьеры. Планирование деловой карьеры.

- •Вопрос 77. Адаптация персонала, ее направления. Технология управления адаптацией.

- •Вопрос 78. Обучение персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров.

- •Вопрос 79. Современные факторы мотивации персонала организации. Система стимулирования, основные формы, функции

- •80. Оценка деятельности кадровой службы.

- •81. Миссия и видение организации. Построение дерева целей организации. Основные требования, предъявляемые к целям.

- •82. Базовые конкурентные стратегии компании и основные предпосылки их использования. Матрица конкуренции м.Портера.

- •83. Цепочка стоимости компании и система стоимости. Основные направления использования в процессе стратегического планирования.

- •84. Основные направления и инструменты анализа внешней среды организации.

- •85. Анализ движущих сил конкуренции и ключевые факторы успеха в отрасли.

- •1. Кфу, основанные на научно-техническом превосходстве:

- •2. Кфу, связанные с организацией производства:

- •3. Кфу, основанные на маркетинге:

- •4. Кфу, основанные на обладании знаниями и опытом:

- •5. Кфу, связанные с организацией и управлением:

- •6. Возможно выделение и других кфу, например:

- •86. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара.

- •87. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды организации.

- •88.Понятие ключевых компетенций организации. Методика проведения swot-анализа.

- •89. Основные инструменты портфельного анализа деятельности компании.

- •90. Конкурентоспособность товара: сущность понятия и методика расчета

- •91 . Финансовый менеджмент как система управления.

- •92. Система показателей учета и отчетности, используемая в финансовом менеджменте

- •93. Механизм разработки финансового плана: этапы, разделы; план и бюджет

- •94. Управление инвестициями: цели, задачи, условия инвестирования

- •95. Выбор стратегии финансирования оборотных активов

- •96. Управление запасами предприятия и их оптимизация.

- •97. Основы бюджетирования. Особенности формирования бюджета капитальных вложений

- •Irr больше wacc (средневзвешенная цена капитала)

- •98. Управление дебиторской задолженностью.

- •99. Формирование кредитной политики: типы, этапы разработки

- •100. Расчет точки безубыточности. Порог рентабельности и запас финансовой прочности

32. Экономические институты: сущность, формальные и неформальные институты, функции, объекты, субъекты

Любой институт — экономический, социальный, культурный — есть, по определению Дугласа Норта, правило игры в обществе, дополненное механизмом принуждения к его исполнению.

Понятие экономический институт встречается уже в первых работах по классической политической экономии.

Так, Томас Гоббс в своем знаменитом труде «Левиафан» (1651) трактует формирование базовых институтов как результат заключения социального контракта между людьми, которые жили в обществе без государства и наносили в погоне за выгодой ущерб друг другу.

В отличие от Гоббса, который подчеркивает намеренный характер формирования институтов, Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе (1748) пишет, что такие институты, как правосудие и собственность, возникли спонтанно в виде побочного продукта социальных взаимодействий. По его мнению, важным фактором формирования института является повторение тех или иных взаимодействий, которое и закрепляет устойчивые правила, а возникающие подобным образом институты приносят пользу всему обществу.

Той же позиции придерживается и Адам Смит. Он считает, что рынки способствуют формированию выгодных для общества в целом институтов, а негодные институты вытесняются с рынка конкуренцией.

Таким образом, для классического подхода к экономическим институтам характерна одна общая черта — его сторонники говорят о социальной эффективности любых институтов, вне зависимости от способа их формирования. Но все они анализируют лишь отдельные фрагменты институтов, благодаря чему под это понятие у них подпадают разные вещи. Т. е. о каком-то относительно едином классическом подходе к данному феномену говорить сложно.

Объекты экономических институтов – различные экономические сферы (например, собственность).

Субъекты экономических институтов – люди в системе экономических отношений.

Природа правил, составляющих существо институтов, позволяет разделить их на формальные и неформальные. Формальным институтам соответствуют формальные правила, санкции, за нарушение которых носят организованный характер. Напротив, неформальным институтам соответствуют правила неформальные, и наказание за отклонение от них реализуется спонтанным образом.

Преимущества и недостатки неформальных институтов

К преимуществам неформальных институтов можно отнести, во-первых, возможность адаптации к меняющимся внешним условиям, предпочтениям внутри сообщества и иным экзогенным или эндогенным изменениям. Во-вторых, возможность применения разных санкций в каждом конкретном случае (ведь кому-то достаточно строгого предупреждения, а кого-то приходится исключать из группы).

Недостатки неформальных институтов являются продолжением их достоинств. Неформальные институты часто характеризуются неоднозначностью трактовки правил, снижением эффективности санкций, возникновением дискриминационных правил.

Проблема с интерпретациями правил возникает тогда, когда взаимодействуют люди разной культуры, разного опыта, а также тогда, когда информация распространяется с искажениями. Эффективность санкций низка тогда, когда люди не боятся подвергнуться остракизму, оценивая вероятность наказания как незначительную в сравнении с выгодами от девиантного поведения, когда они знают, что осуществление наказания связано с издержками. Кроме того, при функционировании неформальных институтов могут возникать дискриминационные правила в отношении тех или иных групп (например, против рыжих, цыган или низкорослых).

Преимущества формальных институтов:

Во-первых, формализация правил позволяет расширить их нормативную функцию. Кодификация правил, их официальная фиксация и запись в виде предписания или закона дает возможность индивидам экономить на информационных издержках, делает понятнее санкции за нарушение этих правил, устраняет содержащиеся в них противоречия.

Во-вторых, формальные правила представляют собой механизмы решения проблемы безбилетника. Если отношения не являются постоянно повторяющимися, то их участников невозможно принудить неформально к исполнению правила, поскольку механизмы репутации не работают. Чтобы такие отношения были эффективны, требуется вмешательство третьей стороны. Например, будучи членом общества, человек извлекает из такого своего положения определенные выгоды, но он может отказываться нести издержки, связанные с этим положением. Чем многочисленнее общество, тем выше стимулы к проявлению стратегии безбилетника, что делает данную проблему особенно острой для больших групп с безличными отношениями и обуславливает необходимость внешнего вмешательства.

В-третьих, формальные правила могут противодействовать дискриминации. Институты, спонтанно возникающие внутри группы, часто устроены так, что инсайдеры имеют преимущества перед аутсайдерами. Скажем, главное условие эффективности коммерческих сетей — малое количество участников и эксклюзивность участия за счет высоких барьеров входа. Как показывает опыт, неформальные институты сетевой торговли и финансов способствуют экономическому развитию лишь до определенного уровня, а далее только формальные институты могут обеспечить отдачу от масштаба, ибо только они способны создать атмосферу доверия и дать возможность новичкам свободно входить на рынок. И подобное вмешательство, извне, противодействующее дискриминации и создающее условия для экономического роста, требуется достаточно часто.

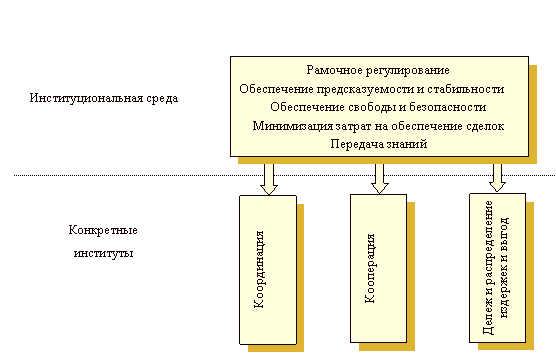

Рис. 1. Функции институтов