- •1. Основные задачи, решаемые рлс

- •2. Физические основные измерения дальности, скорости и углов

- •3. Отражающие свойства объектов. Эпр. Классификация объёктов.

- •4. Эпр элементарных отражателей и сложных объектов

- •5. Поверхностно- и объёмно-распределённые объекты

- •6. Требования, предъявляемые к системам обзора, способы обзора

- •7. Скорость обзора, период обзора, число импульсов в пачке

- •8. Уравнение радиолокации для свободного пространства

- •9. Факторы, определяющие максимальную дальность действия рлс. Влияние земли

- •10. Постановка задачи обнаружения. Ошибки, возникающие при обнаружении

- •11. Отношения правдоподобия, критерии оптимальности

- •12. Обнаружение одиночных импульсов. Схемы обнаружителей

- •13. Согласованный фильтр и его характеристики

- •14. Реализация согласованных фильтров одиночных импульсов. Квазисогласованная фильтрация

- •15. Обнаружение пачки импульсов

- •16. Характеристики обнаружения и их расчет

- •17. Характеристики пассивной помехи и способы борьбы с ней

- •18. Оптимальный фильтр, максимизирующий отношение сигнал/пассивная помеха

- •19. Оценка эффективности устройств сдц

- •20. Разрешающая способность ртс. Критерии разрешения

- •21. Функция неопределенности сигнала и ее характеристики

- •22. Разрешающая способность сигналов по дальности, скорости и углам

- •23. Классификация сигналов. Узкополосные и сверхширокополосные сигналы

- •24. Функции неопределенности простого радиоимпульса и пачки импульсов

- •25. Сложные зондирующие сигналы и их применение

- •26. Постановки задачи измерения координат. Критерий оптимальности

- •27. Метод максимального правдоподобия. Структура оптимального измерителя

- •28. Потенциальная точность измерения дальности, скорости и угла

- •29. Реализация измерителей в многоканальном и следящем виде

- •30. Импульсный метод измерения дальности. Цифровой и визуальный съем дальности

- •31. Частотный метод измерения дальности. Радиовысотомер малых высот

- •32. Измерение скорости. Классификация методов измерения скорости

- •33. Многоканальные и следящие измерители скорости объектов

- •34. Анализ ошибок измерения скорости

- •35. Методы измерения угловых координат

- •36. Анализ ошибок измерения углов рлс.

- •37. Системы спутниковой радионавигации.

7. Скорость обзора, период обзора, число импульсов в пачке

Скорость цели и угловые скорости вычисляются через приращения дальности и углов

В случае

измерения скоростей по эффекту Доплера

и разрешения объектов по скорости

длительность сигнала определяется из

требуемого разрешения по скорости и

требуемой мощности её измерения.

Измерение скорости по доплеровскому

сдвигу производят сигналом в виде

когерентной пачки импульсов. При круговом

(секторном) обзоре пространства плоским

лучом время облучения

,

где

,

где - ширина Д.Н. в горизонтальной плоскости,

- ширина Д.Н. в горизонтальной плоскости, -

период обзора сектора,

-

период обзора сектора, -

цели время одного оборота антенны при

круговом обзоре. Число импульсов в пачке

-

цели время одного оборота антенны при

круговом обзоре. Число импульсов в пачке ,

где ТП- период повторения

зондирующих импульсов.

,

где ТП- период повторения

зондирующих импульсов.

8. Уравнение радиолокации для свободного пространства

Уравнение дальности действия связывает максимальную дальность с параметрами РЛС и цели. При выводе уравнения дальности сначала предполагается, что РЛС находится в свободном пространстве, то есть отсутствуют поглощения радиоволн в атмосфере, отражения от Земли (моря) и других отражателей, а так же не учитывается кривизна Земли. В случае мощности передатчика РЛС Рпери направленной антенны с коэффициентом усиленияGперплотность потока мощности П1у цели, находящейся на расстоянииRравна

При ЭПР цели

σ мощность обращенного сигнала равна

;

а плотность потока мощности у антенны

РЛС равна

;

а плотность потока мощности у антенны

РЛС равна .

.

Дальность

действия РЛС:

Максимальная

дальность, определяемая минимальной

мощностью принимаемого сигнала

(порогового):

В случае

импульсной РЛС (работает на одну антенну)

подставляем

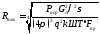

и получаем:

и получаем:

- мощность передатчика4

- мощность передатчика4

– коэффициент направленного действия

(КНД) антенны импульсной РЛС (

– коэффициент направленного действия

(КНД) антенны импульсной РЛС ( - две антенны);

- две антенны);

- длина волны;

- длина волны;

- ЭПР цели;

- ЭПР цели;

q– отношение сигнал/шум;

k – постоянная Больцмана,

–

шумовая температура антенны в градусах

Кельвина;

–

шумовая температура антенны в градусах

Кельвина;

Ш – коэффициент шума приемника;

FПР– полоса приемника;

9. Факторы, определяющие максимальную дальность действия рлс. Влияние земли

Ослабление радиоволн в атмосфере определяется двумя факторами: поглощением атмосферными газами и рассеянием частицами водяных паров и т.п. Величина поглощения существенно зависит от длины волны и высоты – с увеличением высоты поглощение убывает.

Максимальная

дальность действия с учетом затухания:

,

гдеRi–i-ый участок трассы РЛС,

имеющий затухание δi(дБ/км)

,

гдеRi–i-ый участок трассы РЛС,

имеющий затухание δi(дБ/км)

для оценочных

расчетов дальности действия вводят

усредненный коэффициент потерь в

атмосфере La,

показывающий, во сколько раз мощность

принимаемого сигнала уменьшается за

счёт ослабления в атмосфере ,

где

,

где -

коэффициенты, учитывающие потери в

атмосфере, при обзоре в СВЧ тракте, за

счёт рассогласованной обработки, при

детектировании и накоплении сигнала.

-

коэффициенты, учитывающие потери в

атмосфере, при обзоре в СВЧ тракте, за

счёт рассогласованной обработки, при

детектировании и накоплении сигнала.

Формула

максимальной дальности примет вид:

Влияние земли

заключается в том, что для наземных РЛС,

работающих на малых углах места,

характерно наличие переотражения части

излучаемой энергии от поверхности из-за

"касания" земли главным и боковым

лепестками Д.Н. антенны. Это приводит к

тому, что от цели приходит не один, а

несколько сигналов, имеющих различные

амплитуды и фазы. При их сложении

возникает интерференция и из-за этого

Д.Н. РЛС в вертикальной плоскости имеет

многолепестковый характер. Максимальная

дальность действия РЛС, а так же предельную

дальность обнаружения низколетящих

целей может ограничиваться сферичностью

Земли. Для большинства типов РЛС

характерна работа в зоне «прямой

видимости», ограниченной радиогоризонтом.

С учетом нормальной рефракции атмосферы

максимальная дальность прямой видимости

оценивается по формуле:

- высота антенны в метрах

- высота антенны в метрах

- высота цели в метрах

- высота цели в метрах

Однако есть и пути увеличения дальности действия РЛС - при использовании ДКМ-волн (декаметровых) в загоризонтной локации. Волны ДКМ диапазона отражаются ионосферой и могут достигать и возвращаться обратно от участков Земли (моря), расположенных за зоной прямой видимости.