ПОЛНЫЙ КОНСПЕКТ

.pdf1. Источники электромагнитных излучений

Известно, из курса физики средней школы, что около проводника, по которому протекает электрический ток, возникают одновременно и электрическое и магнитное поле. ЭМП представляет собой особую форму материи. Любая заряжена частица окружена ЭМП и составляет с ним единое целое. Однако ЭМП может существовать и в дали от проводников с током и заряженных частицу в виде фотонов, а также в виде излучений от генераторов высоких и сверхвысоких частот (радиолокаторы, радио – и телепередатчики, мобильные телефоны и т.п.).

Поэтому около любых электроустановок, в которых протекает электрический ток, и электрически заряженных тел имеется ЭМП. Параметры ЭМП (частота, мощность, интенсивность и т.п.) зависят от величины тока (заряда), протекающего по проводнику, частоты тока, напряжения, индуктивности, емкости электроустановки и т.п.

Около электроустановок, работающих на электрическом токе частотой f = 45-60 Гц, образуются электромагнитные поля промышленной частоты (3…300 Гц, табл. 2).

Радиогенераторы, электротермические установки с ламповыми генераторами излучают ЭМП средней и высокой частоты. (300 кГц … 30 мГц, табл.2), сверхвысокочастотные установки, радиолокаторы излучают ЭМП от сверхвысоких до крайне высоких частот (30 мГц … 300 ГГц, табл.2).

2. Основные характеристики и классификация ЭМП.

Электромагнитное поле обладает энергией и характеризуется векторами напряженности электрической (Е, В/м) и магнитной (Н, А/м) составляющих поля.

Плотность потока энергии (интенсивность) ЭМП источника в скалярной форме

Р = ½ (Е · Н) = Ро ·е – 2· к· х , Вт/м2 |

(1) |

где к – коэффициент поглощения энергии поля в среде распространения (коэффициент затухания); х – расстояние от источника излучения, м;

Ро –плотность потока энергии (интенсивность) поля около источника, Вт/м2.

Из уравнения 1 видно, что плотность потока энергии (интесивность) убывает по мере распространения в среде по экспонциональному закону.

ЭМП источника подразделяют на две зоны: зону индукции и зону излучения. Зона индукции распространяется от источника на расстояние до λ/6, а зона излучения начинается с расстояния > λ/6 (λ – длина волны ЭМП).

Для промышленной частоты (табл.2) (3…300Гц) длина волны (104…102 км)зона индукции ЭМП распространяется от источника излучения от 104/6 = 1,66 · 103 км до 102/6 = 16,6 км, т.е. все рабочие места у электроустановок, работающих на токе частотой 50 Гц, находятся в зоне индукции.

Для установок высокой частоты (3…30 МГц) длина волны 100…10 м (табл.2) зона индукции распространяется от источника на расстояние от 100/6 –

161

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16,6 м до 10/6 = 1,66 м, т.е. рабочие места уже могут находиться в зоне излучения. В установках, излучающих метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (табл.2), все рабочие места находятся в зоне излучения.

Взоне индукции ЭМП связано с излучателем и зависит от него, в зоне излучения ЭМП уже не связано с излучателем: существует и распространяется независимо от излучателя по законам Природы.

Взоне индукции электрическую и магнитную составляющие ЭМП считают несвязанными и независимыми друг от друга. Поэтому все расчеты и нормирование производят по каждой составляющей отдельно.

Взоне излучения электрическая и магнитная составляющие ЭМП уже взаимосвязаны и все расчеты и нормирование производят по плотности потока энергии (интенсивности поля).

Для сферических волн интенсивность рассчитывают по формуле Р = Ро / 4π·х2, Вт/м2 (2)

Взоне излучения электрическая (Е) и магнитная (Н) составляющие взаимосвязаны и взаимоперпендикулярные.

Ввакууме и воздухе соотношение между Е и Н

Е = 377· Н, В/м (3)

При распространении ЭМП в среде происходит поглощение его энергии (см. формулу 1). Вакуум – единственная среда, в которой нет потерь. Воздух по электродинамическим свойствам приравнивается к вакууму.

Для диэлектриков коэффициент поглощения (к – формула 1) весьма мал и соответственно очень велика глубина проникновения. Поэтому использовать материалы из диэлектриков для экранирования ЭМП бессмысленно.

Коэффициент поглощения к (затухания)формула 1 для проводников всегда достаточно велик и проникновение ЭМП в них мало. В идеальном проводнике к = ∞ и ЭМП существовать не может, т.е. глубина проникновения поля ∆ = О.

Волны ЭМП проникают в проводники на незначительную глубину, которая уменьшается с ростом частоты поля (f).

Для наиболее применяемых металлов глубину проникновения поля

определяют по формуле |

с |

|

|

|

|

∆ = |

|

, мм |

(4) |

||

|

|

|

|||

|

f |

||||

|

|

|

|

|

|

где f – частота поля, Гц;

с – коэффициент, зависящий от вида металла (латунь…127,0; алюминий …84,8; медь …67,1; серебро …64,2; железо …5,0).

Глубина проникновения ЭМП в ткани животных исследована только для метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Некоторые данные этих исследований приведены в табл. 1.

162

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Таблица 1. Глубина проникновения (в см.) радиоволн в различные ткани до

|

|

|

|

ослабления в l |

раз. |

|

|

|

|

||||||

Наименование |

|

|

|

|

|

|

Длина волны, см. |

|

|

|

|

||||

ткани |

300 |

|

150 |

|

75 |

|

30 |

|

10 |

|

3 |

|

1,23 |

0,9 |

|

Кожа |

3,765 |

|

2,78 |

|

2,18 |

|

1,638 |

|

0,646 |

|

0,189 |

|

0,0772 |

- |

|

Хрусталик |

9,42 |

|

4,39 |

|

4,23 |

|

2,915 |

|

0,50 |

|

0,174 |

|

0,0706 |

0,0378 |

|

глаз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Головой мозг |

3,56 |

|

4,132 |

|

2,072 |

|

1,933 |

|

0,476 |

|

0,108 |

|

0,0705 |

0,0378 |

|

Мышцы |

3,454 |

|

2,32 |

|

1,84 |

|

1,456 |

|

- |

|

0,134 |

|

- |

- |

|

Существующая классификация электромагнитных излучений приведена в |

|||||||||||||||

табл. 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Классификация электромагнитных излучений |

|

||||||||||||

Название |

|

№ |

Диапазон частот |

|

Диапазон |

|

Наименование |

||||||||

диапазона |

|

диапа- |

|

|

|

|

|

|

длины волн |

|

диапазона |

||||

частоты |

|

зона |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

длины волн |

||

Очень низкие |

|

1. |

|

0,0003….0,3Гц |

|

107…106км |

|

Инфранизкие |

|||||||

частоты, ОНЧ |

|

2. |

|

|

0,3…3,0Гц |

|

106…104км |

|

Очень низкие |

||||||

|

|

3. |

|

|

3…300Гц |

|

|

104...102км |

|

Промышленные |

|||||

|

|

4. |

|

300Гц…30кГц |

|

102…10км |

|

звуковые |

|||||||

Низкие частоты, |

|

5 |

|

|

30…300кГц |

|

10…1км |

|

Длинные |

||||||

НЧ |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средней частоты, |

|

6 |

|

300кГц…3МГц |

|

1км…100м |

|

Средние |

|||||||

СЧ |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Высокой |

|

7 |

|

|

3…30МГц |

|

160…10м |

|

Короткие |

||||||

частоты, ВЧ |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Очень высокой |

|

8 |

|

30…300МГц |

|

10…1м |

|

Метровые |

|||||||

частоты, ОВЧ |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ультравысокой |

|

9 |

|

300МГц…3ГГц |

|

100…10см |

|

Дециметровые |

|||||||

частоты, УВЧ |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сверхвысокой |

|

10 |

|

|

3…30ГГц |

|

|

10…1см |

|

Сантиметровые |

|||||

частоты, СВЧ |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Черезвычайно |

|

11 |

|

30…300ГГц |

|

10…1мм |

|

Миллиметровые |

|||||||

высокой частоты, |

|

|

|

|

|||||||||||

ЧВЧ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Воздействие электромагнитных полей на человека

Ткани живого организма состоят из множества клеток с жидким содержимым и межклеточной жидкостью. Организм человека содержит в своем составе 65-70% растворов. В растворах содержится большое количество воды.

Как известно из курсов физики и химии молекулы воды дипольные (условно представляют частицу, один конец которой имеет положительный заряд, а другой - отрицательный). Кроме того в клеточной, межклеточной жидкостях, а также в плазме крови и лимфе находятся как положительные так и

163

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

отрицательные ионы. По аксонам нервных волокон нервные сигналы передаются при помощи биотоков. Установлено, что сердце человека генерирует электрические колебания с частотами от 30 до 700 Гц, а мозг – с частотой 200 – 500 Гц. Считают, что и другие органы человека генерируют электрические колебания определенных частот.

Когда на организм человека воздействует постоянное магнитное поле, то заряженные частицы-ионы переместятся вдоль силовых линий поля в стороны полюсов, противоположных их зарядов. Дипольные молекулы растворов примут ориентацию в том же направлении, а генерирование электрических колебаний и передача сигналов по аксонам нервных волокон будут искажены.

В переменном электромагнитном поле с частотой поля происходит перемещение ионов и переориентация дипольных молекул растворов. Переориентация дипольных молекул происходит в реальной жидкости, обладающей вязкостью, то при колебании молекул возникает трение, за счет которого происходит нагрев растворов и окружающих их тканей организма.

ЭМП оказывает на организм человека тепловое действие, приводит к морфологическим и функциональным изменениям.

Поглощенная телом человека энергия ЭМП превращается в тепловую энергию, что приводит к нагреву отдельных органов человека до температур выше допустимых. Некоторые органы и ткани человека, обладающие (за счет сравнительно небольшого числа в них кровеносных сосудов) слабым механизмом терморегуляции, более чувствительны к облучению, чем другие ткани и органы. К более чувствительным относятся: глаза, мозг, почки, желчный и мочевой пузыри и семенники. Последние наиболее подвержены воздействию сантиметровых волн (для них тепловой порог составляет 5 мВт/см2 = 50 Вт/м2). ЭМП с длиной волны 1-20 см могут вызвать катаракту глаз (помутнение хрусталика).

Морфологические изменения – это изменения внешнего вида ткани и органов человека (ожоги, омертвления, кровоизлияния, изменение структуры клетки и др.). Они возникают в тканях переферической и центральной нервной системы, а также в сердечно-сосудистой системе, приводящие к нарушению регуляторных функций и нервных связей в организме, снижению кровяного давления (гипотония), уменьшению ритма сокращения сердца (брадикардия) (см. табл. 3).

Из табл. 3 видно, что воздействие ЭМП различной частоты на человека приводит к изменению параметров сердечно-сосудистой системы.

Таблица 3 Нарушение функций сердечно-сосудистой системы у людей при

воздействии ЭМП разных частот

|

Параметры полей |

% случаев с данным нарушением в группе людей |

|||

|

Диапазоны |

Интенсивность |

Артериальная |

Брадикардия |

Замедленная |

|

частот |

|

гипония |

|

внутрижелудочковая |

|

|

|

|

|

проводимость |

|

Под действием полей |

28 |

48 |

25 |

|

|

СВЧ |

Р<10 мВт/м2 |

|

|

|

|

(3…30ГГц) |

|

|

|

|

|

|

|

164 |

|

|

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com |

|

||||

ОВЧ |

Ниже теплово- |

17 |

24 |

42 |

(30…300МГц) |

го порога |

|

|

|

ВЧ |

Е =10 - 500В |

3 |

36 |

- |

(3…30 МГц) |

|

|

|

|

СЧ |

Е=100-1000В/м |

17 |

15 |

- |

(300…3МГц) |

|

|||

|

|

|

|

|

В отсутствии ЭМП |

14 |

3 |

2 |

|

|

|

|||

Установлено, что при совпадении или кратности частоты волн ЭМП с частотой биотоков отдельных органов человека (сердце, мозг и др.) последние сбиваются, искажаются, что приводит к определенным нарушениям нормального функционирования организма.

Функциональные изменения при воздействии ЭМП происходят в первую очередь в нервной системе. Эти изменения проявляются в возникновении головной боли, нарушении сна, повышенной утомляемости, раздражительности, потливости, выпадении волос, болях в области сердца, снижении потенции и т.п.

Функциональные и другие нарушения, вызванные действиями ЭМП, способны в организме кумулироваться (накапливаться), но являются обратимыми, если исключить воздействие излучения и улучшить условия труда.

4. Нормирование электромагнитных излучений

Опасные воздействия электромагнитных полей оцениваются величиной поглощенной энергии организмом в зависимости от частоты волны. Измерять величину поглощенной энергии очень сложно. Поэтому нормирование ЭМП производят по косвенным показателям: напряженности составляющих полей, плотности потока энергии (интенсивности) и частоты излучения.

Вэлектроустановках промышленной частоты (3…300 Гц) магнитная составляющая поля в несколько десятков раз слабее действует на организм человека. Поэтому нормирование производят только по электрической составляющей (Е, кВ/м) в зависимости от времени воздействия поля.

Всоответствии с ГОСТ 12.1.002-84 и ДСН 239-96 наибольший допустимый уровень электрической составляющей на рабочем месте при нахождении в ней рабочего в течение 8 часов не должен превышать Е ≤ 5 кв/м.

Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля допускается 25 кВ/м. Допустимое время пребывания в электрическом поле напряженностью свыше 5 и до 20 кв/м вычисляют по формуле

Т= 50/Е – 2, час (5)

где Е – напряженность поля, кВ/м.

При напряженности электрической составляющей поля свыше 25 кВ/м работать разрешается только при применении специальных защитных средств.

При нахождении человека в течение рабочего дня в зоне с различной напряженностью допустимое время пребывания вычисляют по формуле:

165

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

|

Tqpn =8(tE |

/TE |

+tE |

/TE |

...+tE |

/TE |

)≤8 |

час |

(6) |

|

|

|

1 |

1 |

2 |

2 |

n |

n |

|

|

|

где tE |

,tE ,tE |

- |

время |

пребывания |

в контрольных зонах с |

|||||

1 |

2 |

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

напряженностью Е1, Е2…… Еn ;

TE1 ,TE2 ,TEn - допустимое время пребывания для соответствующих зон.

Нормирование электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частоты 60 кГц – 300 ГГц производится в соответствии с ГОСТ – 12.1. 006 – 84 и ДНС 239 – 96. В диапазоне 60 кГц – 300 МГц нормирование осуществляется как по электрической (Е, В/м), так и по магнитной составляющей (Н, А/М) в зависимости от частоты излучения (табл. 4), а также по предельно допустимой энергетической нагрузке.

Таблица 4 Допустимые напряженности Е и Н на рабочих местах и предельно

допустимые энергетические нагрузки ПДНЕ , ПДНн

Параметр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Диапазон частот, МГц |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,06 – 3 |

|

|

>3 до 30 |

|

>30 до 300 |

||

|

Еg, В/м |

|

|

|

|

|

500 |

|

|

|

300 |

|

|

80 |

||||

|

Нg, А/м |

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

- |

|

|

- |

||||

ПДНЕg, (В/м)2 · час |

|

|

20000 |

|

|

|

7000 |

|

|

800 |

||||||||

ПДННg, (А/м)2 · час |

|

|

200 |

|

|

|

- |

|

|

- |

||||||||

где |

ПДНЕg – предельно допустимая энергетическая нагрузка на человека |

|||||||||||||||||

по электрической составляющей поля; |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

ПДННg – предельно допустимая энергетическая нагрузка на человека |

||||||||||||||||

по магнитной составляющей поля. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Для составляющих ЭМП допустимо, если |

|

|||||||||||||||||

|

ПДН Е |

+ |

|

ПДН Н |

|

≤ 1 |

|

|

|

|

|

|

(7) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

ПДН Еg |

|

ПДН Нg |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

где ПДНЕ, ПДНН – фактические и энергетические нагрузки по |

||||||||||||||||||

электрической и магнитной составляющим. |

|

|

|

|

||||||||||||||

ПДНЕ = (Е)2 · Т и ПДНН = (Н)2 · Т |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

где |

Т – продолжительность воздействия поля в течение рабочей смены, |

|||||||||||||||||

час. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Допустимое время пребывания в поле частотой до 300 МГц по предельно |

||||||||||||||||||

допустимой энергетической нагрузке рассчитывают по формулам: |

||||||||||||||||||

|

|

Τg |

= |

ПДН |

Еg |

|

|

и Τg = |

ПДН |

|

||||||||

|

|

|

|

, час |

(8) |

Нg |

, час |

(9) |

||||||||||

|

|

|

2 |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Eф |

|

|

|

|

|

|

H ф |

|

|||

166

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

где Еф , Нф – фактические напряженности по электрической и магнитной нагрузке.

Для диапазона частот 300 МГц …300 ГГц нормируется плотность потока энергии Р, Вт/м2. Максимальное значение плотности потока энергии при температуре воздуха не выше 28 ºС и отсутствии радиоактивных излучений не должно превышать Р ≤ 10 Вт/м2.

Если температура воздуха в рабочей зоне выше 28 ºС или имеются радиоактивные излучения, то плотность потока энергии (интенсивность) не должна превышать Р ≤ 1 Вт/м2. Допускается плотность потока энергии до 100 Вт/м2 при действие не более 20 мин. в смену и 1000 Вт/м2 – при действии не более 20 мин, в последнем случае работать необходимо в защитных очках, так как может возникнуть катаракта глаз.

Уровень напряженности электростатических полей на рабочих местах нормируется ГОСТ 12.1045 – 84. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей (Епр) устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 часа. При напряженности полей менее 20 кВ/м время пребывания в них не регламентируется. В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время определяют по формуле:

tдон= (Епр/Ефак)2, час |

(10) |

где Ефак – фактическое значение напряженности электростатического поля, кВ/м.

Напряженности составляющих ЭМП или плотность потока энергии на рабочих местах измеряют специальными приборами или рассчитывают.

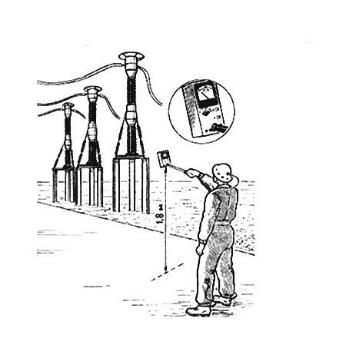

На рис.1 приведена схема измерения напряженности электрической составляющей ЭМП на территории открытого распределительного устройства.

Рис.1. Схема измерения электрической составляющей ЭМП

167

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. Способы защиты от электромагнитных излучений

Для защиты от электромагнитных излучений применяют комплекс мероприятий. Применяют следующие способы защиты:

-защита «временем»;

-защита «расстоянием»;

-уменьшение мощности излучения;

-экранирование источника излучения;

-экранирование рабочих мест;

-применение индивидуальных средств защиты от излучений.

Защита «временем» производится там, где другие способы по разным причинам применять невозможно. В таких случаях ограничивают время пребывания человека в поле излучения до такой продолжительности, при которой поглощенная энергия поля не превышает допустимой величины (см.

формулы 5,6,8,9,10).

При защите «расстоянием» рабочие места располагают от источника излучения на таком расстояние, где напряженности составляющих поля или его плотность потока энергии не превышают допустимых значений. Безопасное «расстояние» рассчитывают:

по электрической напряженности поля

l |

Е = |

|

|

|

30× Е0 |

× К |

|

, м |

(11) |

||||||

|

|

|

|

Еg |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

по магнитной напряженности поля |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

l |

Н = |

|

|

|

Н0 |

К / 30 |

, м |

(12) |

|||||||

|

|

|

Нg |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

по плотности потока энергии |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

р = |

|

Р0 |

× К |

|

|

, м |

(13) |

|||||||

4π × Рg |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

где К – коэффициент направленности излучения Е0, Н0, Р0 – напряженности поля и его плотность потока энергии около

источника Мощность излучения источников ЭМП возможно снижать изменением их

параметров. Так для приборов с электронно–лучевыми трубками (телевизоры, компьютеры, измерительные приборы и т.п.) мощность излучения зависит от анодного напряжения, которое можно при определенных конструктивных изменениях снижать с 20 – 25 кВ до 5 – 7 кВ. Следовательно, и мощность излучения этих приборов также значительно уменьшится.

Экранирование источников излучения или рабочих мест производят при помощи металлических сооружений. У металлов, как установлено в разделе 2 (формулы 2,4), наименьшая глубина проникновения электромагнитного излучения (для железа ∆ = 5

50 = 0,707 мм, формула 4).

50 = 0,707 мм, формула 4).

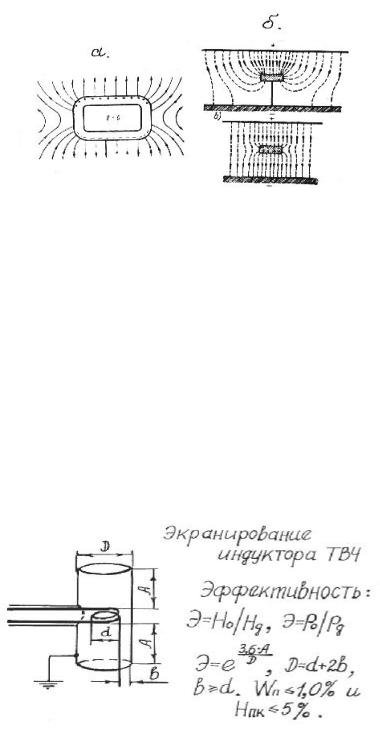

В зависимости от вида конструкции экранов они работают на принципе электростатического экранирования (рис.2,а) или искажения

168

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

электромагнитного поля (рис. 2, б). Электростатическое экранирование работает на принципе отсутствия электромагнитного поля внутри проводников. (см. физику за среднюю школу).

Принцип искажения ЭМП хорошо виден из рис. 2,б. При внесении в ЭМП заземленного проводника «силовые линии» поля замыкаются на этот проводник, а за проводником поле отсутствует. Если же проводник не заземлен, то он сам излучает ЭМП.

Обязательным условием при применении экранов любого типа является необходимость их заземления. Без заземления экранов их эффективность снижается до нуля.

Рис. 2 Принцип экранирования от ЭМП.

Экраны могут быть из сплошного материала или сетчатыми (если необходимо наблюдение за техпроцессом). Эффективность сетчатых экранов на 40-50% ниже, чем из сплошного материала. Элементы экранов необходимо соединять с помощью сварки или спайки. Не допускаются в соединениях не – плотности и зазоры, ибо они резко снижают эффективность экранирования.

Конструкции экранов зависят от условий их применения, вида источника излучения и техпроцесса.

Для каждого источника излучения или рабочей зоны разрабатывают конструкцию экрана наиболее целесообразную для данных условий. Так, для экранирования индукатора токов высокой частоты, применяемых для поверхностного нагрева металла и закалки, применяют цилиндрические экраны

(рис. 3).

Рис. 3. Схема экранирования индукаторов ТВЧ.

169

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Методика расчетов цилиндрического экрана для индуктора ТВЧ состоит в определении высоты А экрана над торцом индуктора (рис. 3).

Методика расчета.

1 Определяют необходимую эффективность экранирования Э = Но/Нд, (14)

2.Рассчитывают диаметр экрана Д = d + 2b, (15) b ≥ d

3.Из уравнения Э = ℓ 3,Д6А

вычисляют А.

4.По специальным формулам вычисляют снижение мощности индукатора (Wп ≤ 1,0 %) и магнитной напряженности поля (Нп ≤ 5 %) и сравнивают их с допустимыми значениями. Если снижение выше допустимых величин, то увеличивают диаметр экрана (Д) и производят расчет до тех пор, пока Wп ≤ 1,0 % и Нп ≤ 5 %.

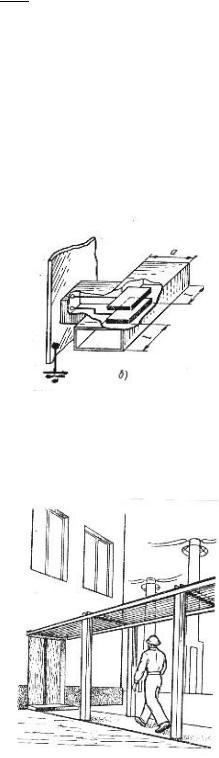

При экранировании конденсатора (рис. 4) также рассчитывают длину (ℓ) экрана от конденсатора до торца индуктора.

Рис. 4 Схема экранирования конденсатора.

Для экранирования рабочих мест применяют экранирующие навесы над проходами (рис. 5), переносные экраны козырьки (рис. 6), сетчатые щиты (рис. 7).

Рис. 5 Экранизирующий навес над проходом в здание

170

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com