Самусев 1

.doc14

Рис. 5. Мышечные ткани.

а — гладкая мышечная ткань 1 — гладкие миоциты (туосуй пог^паШБ) продольный разрез;

гладкие миоциты, поперечный разрез; 3 — соединительная ткань. Б — поперечнополосатая мышечная ткань: 1 — поперечнополосатое мышечное волокно, продольный разрез; 2 — поперечнополосатое мышечное волокно, поперечный разрез, 3 — соединительная ткань. В — сердечная мышечная ткань: 1 — кардиомноциты; 2 — кардиомноциты проводящей системы сердца: 3 — (овдинительная ткань.

Нервная I кат. < 1с\ти* пегуочи*; рис. 6) является основным компонентом нервной системы, регулирующей и координирующей все процессы в человеческом организме и осуществляющей сто взаимосвязь с окружающей средой. Нервная система представлена головным и спинным мозгом, нервами, нервными узлами, или ганглиями, и нервными окончаниями.

В состав нервной ткани входят два вида клеток: нервные клетки, или н е й р о н ы (нейроциты), иглиальные к л с т-к и, или глиоциты. Первые выполняют функции возбуждения и проведения нервного импульса, вторые — опорную, трофическую, изоляционную и защитную функции.

У человека и млекопитающих животных нервные клетки сосредоточены в сером веществе головного и спинною мозга, а также в нервных узлах, или ганглиях. Отличительной особенностью строения нейронов является наличие в цитоплазме большою количества гранул ба-зофилыюго вешес I ва в цистернах гранулярной тндоилазматической сети (субстанция Киселя), а также тончайших нитей нейрофибрилл, или нейрофиламентов.

Форма нейронов может быть разнообразной (см. рис. 6, А) в связи с тем, что от каждого нейрона отходят отростки: один аксон и различное количество дендритов. Различают нейроны униполярные — одно-отростчатые, биполярные - - с двумя отростками, мультиполярные — с тремя и более отростками. Дендриты проводят возбуждение от периферии к нейрону, а аксон от нервной клетки к периферии.

В центральной нервной системе и ганглиях очень много нейронов. Так в головном мозге человека их примерно 10,6-1032, каждый из них образует от Ю-1 до 106 связей с другими нейронами.

Отростки нервных клеток, окруженные плазмолеммой глиальных клеток, называются нервными волокнами, которые образуют в головном и спинном мозге проводящие пути, а на периферии — нервы. По нервным волокнам осуществляется проведение нервных импульсов.

В зависимости от строения окружающих оболочек нервные волокна подразделяются на два вида: безмякотные, или безмиелиновые (пеигоПЬга поптуеПпа1а), и мякотные, или миелиновые (пеигоПЬга туеПпа1а; см. рис. 6, Б). Мякотные нервные волокна имеют многослойную оболочку сложного строения. Отросток нервной клетки, лежащий в цен I ре нервного волокна, называется осевым цилиндром. Пучки мякошых и безмякотных нервных волокон, окруженные соединительной тканью, образуют нервные стволы или нервы.

Тесно с груктурно и функционально взаимодействуя друг с другом, ткани образую! органы. Из последних формируются системы органов, которые и составляют целостный организм.

ОСТЕОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О КОСТЯХ)

Скелетом человека называется комплекс костей и их соединений. Он составляет пассивную часть опорно-двигательного аппарата, активным элементом которого являются мышцы. Масса скелета в среднем у мужчин равна 10 кг, у женщин — 6-8 кг.

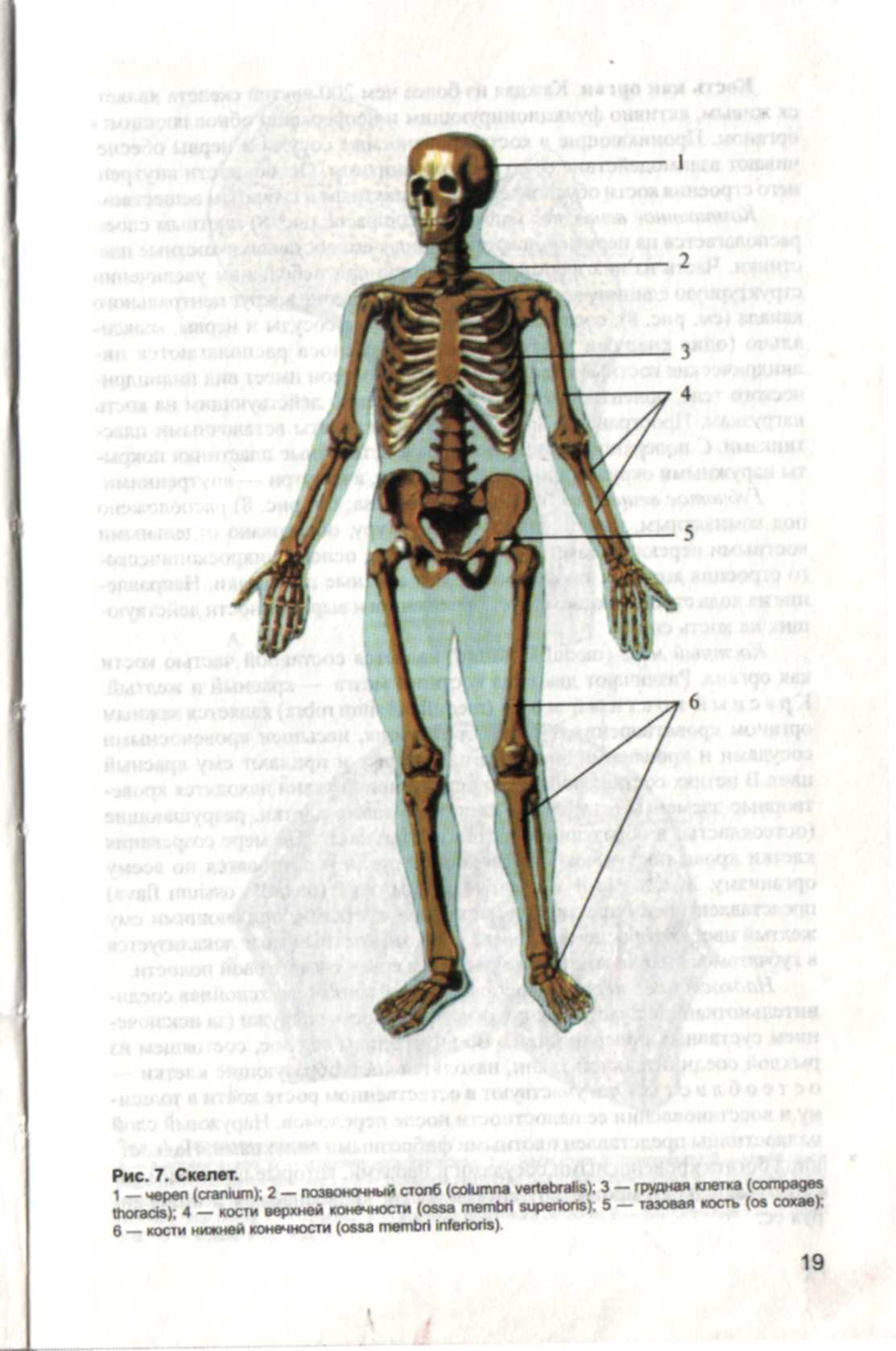

Скелет человека подразделяют на осевой и добавочный. В состав более сложного осевого скелета входят: череп, позвоночный столб и кости грудной клетки. Добавочный скелет представлен костями верхней и нижней конечностей (рис. 7).

Туловищная часть осевого скелета состоит из отдельных звеньев, т. е. имеет дискретную структуру (позвонки, ребра, части грудины). Это позволяет при сохранении достаточной прочности обеспечивать значительный объем движений. В связи с вертикальным положением тела осевой скелет человека имеет свои особенности. В отличие ог четвероногих животных позвоночник человека — это вертикальный столб с несколькими пружинящими изгибами.

Верхний отдел осевого скелета — череп — в процессе перехода туловища в вертикальное положение и развития мозга приобрел овоид-ную форму, изменились соотношения его лицевого и мозгового отделов, сместилось положение рычагов равновесия его вентральной и дорсальной сторон.

Грудная клетка как часть осевого скелета при вертикальном положении тела приняла форму овоида с поперечной длинной осью в отличие от животных, имеющих грудную клетку, вытянутую в дорсовент-ралыюм направлении.

Добавочный скелет конечностей у человека приобретает две сеса-мовидные кости: надколенник на нижней конечности и гороховидную кость на верхней. Изменилось соотношение верхних и средних отделов конечностей (плечо, бедро, предплечье, голень).

Функции скелета в организме важны и разнообразны. Прежде всего он служит защитой для жизненно важных органов. Череп надежно защищает головной мозг, органы слуха, зрения, обоняния, начальные отделы пищеварительного и дыхательного аппаратов. В позвоночном канале содержится спинной мозг. Грудная клетка служит защитой для сердца, легких, вилочковой железы, пищевода и крупных сосудов. В полости таза находятся мочевой пузырь, а также матка, влагалище, трубы, яичники у женщин и предстательная железа у мужчин.

Споет гакже выполняет функцию опоры для мягких тканей и органов. Он определяет внешнюю форму сегментов тела и всего организма человека. Функция движения обеспечивается подвижно соединенными между собой костями, приводимыми в движение мышцами.

В настоящее время большое значение придается также биологическим функциям скелета: участию в минеральном обмене, кроветворении и роли костного мозга в иммунных процессах.

Кость как орган. Каждая из более чем 200 костей скелета является живым, активно функционирующим и непрерывно обновляющимся органом. Проникающие в кость кровеносные сосуды и нервы обеспечивают взаимодействие ее со всем организмом. Особенности внутреннего строения кости обусловлены ее компактным и губчатым веществом.

Компактное вещество (substantia compacta; рис. 8) плотным слоем располагается на периферии ноет Основу его составляю! костные пластики. Часть из них формирует видимую при небольшом увеличении структурную единицу кости — остеон. В остеоне вокруг цетрального канала (см. рис. 8), содержащего кровеносные сосуды и нервы, коакси-ально (одна снаружи другой) в несколько слоев располагаются цилиндрические костные пластинки. В целом остеон имеет вид цилиндрическою тела, ориентированного соответственно действующим на кость нагрузкам. Пространства между остеонами заняты вставочными пластинками. С поверхности кости остеоны и вставочные пластинки покрыты наружными окружающими пластинками, а изнутри — внутренними.

Губчатое вещество (substantia spongiosa; см. рис. 8) расположено под компактным, имеет пористую структуру, образовано отдельными костными перекладинами, или трабекулами, основу микроскопического строения которых также составляют костные пластинки. Направление их хода строго соответствует ориентации и выраженности действующих на кость сил.

Костный мозг (medulla ossium) является составной частью кости как органа. Различают два вида костного мозга красный и желтый. Красный костный мозг (medulla ossium rubra) является важным органом кроветворения и костеобразования, насыщен кровеносными сосудами и кровяными элементами, которые и придают ему красный цвет'. В петлях составляющей его ретикулярной ткани находятся кроветворные элементы (стволовые клетки), а также клетки, разрушающие (остеокласты) и образующие (остеобласты) кость. По мере созревания клетки крови поступают в кровеносное русло и разносятся по всему организму. Желтый костный мозг (medulla ossium flava) представлен преимущественно жировыми клетками, придающими ему желтый цвет. У взрослого человека красный костный мозг локализуется в губчатом веществе кости, а желтый — в ее костномозговой полости.

Надкостница, периост (periosteum), — гонкая двухслойная соединительнотканная пластинка, покрывающая кость снаружи (за исключением суставных поверхностей). Во внутреннем се слое, состоящем из рыхлой соединительной ткани, находятся костеобразующие клетки — о с г с о б лас I ы ( Уин участвуют в естественном росте кости в толщину и восстановлении ее целостности после переломов. Наружный слой надкостницы представлен плотными фиброзными волокнами. Надкостница богата кровеносными сосудами и нервами, которые по тонким костным канальцам проникают внутрь кости, кровоснабжая и иннерви-руя ее.

20

Рис. 8. Строение кости.

А - анатомическое; Б - макромикроскопическое; 1 - надкостница (periosteum); 2 - компактное вещество (substantia compacta); 3 - губчатое вещество (substantia spongiosa)-. 4 - красный костный мозг (medulla ossium rubra); 5 - желтый костный мозг (medulla ossium flava); 6 - окружающие костные пластинки; 7 - остеоны; 8 - костные пластинки остеона; 9 - центральный канал осте-она; 10 — вставочные пластинки

Формы костей. Различие условий развития, внутреннего строения, функционирования обусловливает многообразие форм костей (рис. 9). С учетом внешней формы, структуры и характера развития кости подразделяют на трубчатые, губчатые, плоские и смешанные, длинные (кости плеча, предплечья, бедра, голени) и короткие (кости пясти и плюсны, фаланги пальцев кисти и стопы).

Трубчатые кости имеют вытянутую цилиндрическую часть, называемую д и а ф и з о м (diaphysis), состоящую из компактного вещества. Внутри диафиза имеется костномозговая полость (cavitas medullaris) с желтым костным мозгом. На каждом конце диафиза длинных трубчатых костей находится эпифиз (epiphysis), заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом. Между эпифизом и диафизом располагается м е т а ф и з (metaphysis). Трубчатые кости в основном составляют скелет конечностей: кости плеча и предплечья, бедра и голени, кости фаланг кисти и стопы. Функционально такие кости могут обеспечить лучшие кинематические характеристики рычагов скорости.

Губчатые кости состоят из губчатого вещества, которое снаружи покрыто тонким слоем компактного вещества. Одной большой костномозговой полости эти кости не имеют. Красный костный мозг располагается в мелких губчатых ячейках, разделенных костными балками, ориентированными по направлению действующей на данную кость силы. Различают длинные губчатые кости (ребра, грудина) и короткие (позвонки, кости запястья и предплюсны). К губчатым костям относят и сесамовидные кости, располагающиеся около суставов в сухожилиях мышц. Они укрепляют сухожилия, предохраняют их и суставы от повреждений. Примерами таких костей являются надколенник (patella) и гороховидная кость (os pisiforme).

Плоские кости состоят из тонкого слоя губчатого вещества, покрытого снаружи компактным. Ведущим признаком при выделении этой группы явилась внешняя форма различных по происхождению костей: лопатка и тазовая кость развиваются из хряща, а плоские кости крыши черепа — из соединительной ткани.

Смешанные кости находятся в различных отделах скелета (позвоночник, череп). Как правило, в них сочетаются элементы губчатых костей и плоских костей (основная часть и чешуя затылочной кости, тело позвонка и его отростки, сосцевидная часть и чешуя височной кости). Такие соотношения обусловлены различием происхождения и функции частей этих костей.

Химический состав и физические свойства костей. Высушенная кость на 'Л состоит из органического и на 2/3 из неорганического вещества. Органическое вещество (белок оссеин) придает кости гибкость, эластичность, а неорганическое вещество (соли кальция) определяет ее твердость.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ

По своему развитию позвоночный столб (eolumna vcrtebralis) формируется вокруг спинного мозга, образуя для него костное вместилище (рис. 10). Помимо защиты спинною мозга, позвоночный столб выполняет в организме и другие важные функции: является опорой для органов и тканей туловища, поддерживает голову, участвует в образовании стенок [рудной, брюшной полостей и таза.

Позвоночный столб состоит из 32-34 позвонков. Различают 7 ш е й-н ы х (vertebrae cervicales), 12грудных (vertebrae thoracicac), 5 п о я с-н и ч н ы х (vertebrae lumbales), 5 к р е с т ц о в ы х (vertebrae sacrales), объединенных в одну кость — крестец (os sacrum), и 3-5 копчиковых (vertebrae coecygeae) позвонков, образующих копчик.

Если посмотреть на позвоночник спереди (см. рис. 10, А), то видно, что ширина его в различных отделах неодинакова. На границе шейных и грудных позвонков, а также в области крестца позвоночник шире, чем в среднем грудном и шейном отделах. Можно отметить также, что масса позвонков увеличивается сверху вниз. Это объясняется возрастающей нагрузкой со стороны вышележащих отделов.

Позвоночный столб человека на своем протяжении имеет несколько изгибов. Кривизна, обращенная выпуклостью кпереди, называется лордозом (lordosis), а вогнутостью кпереди — кифозом (kyphosis). Различают шейный и поясничный лордозы (lordosis ccrvicalis, lordosis lumbalis) грудной и крестцовый кифозы (kyphosis thoracalis, kyphosis sacralis). Такое чередование лордозов и кифозов присуще позвоночному столбу человека, является его особенностью и связано с прямохож-дснием и вертикальным положением тела. Вместе с межпозвоночными лисками лордозы и кифозы придают позвоночному столбу человека пружинистость и эластичность. На срединном распиле позвоночника хорошо видны: позвоночный канал (canalis vertebralis), межпозвоночные отверстия (Гот. intervertebralia) и выступающий позвонок (vertebra prominens)

В по топочном столбе новорожденного (см. рис. 10, В) хорошо выражен только грудной кифоз. Шейный лордоз появляется после того, как ребенок научится держать головку и сидеть. Поясничный лордоз начинает формироваться с появлением способности ходить и полностью выражен юлько к 6-7 годам.

11о ИЮНОЧНЫЙ столб новорожденного состоит из позвонков, в которых заложились и заметно разрослись костные точки тел и дуг. Однако эти точки еще не срослись и каждый позвонок не представляет собой единого целого. Тела позвонков овальные, их контуры сглаженные. С возрастом они приобретают в переднезадней проекции прямоугольную форму, на них начинают появляться костные выступы.

Проел ране I ва между позвонками, занятые межпозвоночными дисками, относительно больше, чем у взрослого человека.

24

А Б В

Рис. 10. Позвоночный столб.

А — вид спереди; Б — срединный распил; В — позвоночный стопб новорожденного; 1 — шейные позвонки (vertebrae cervicales); 2 — грудные позвонки (vertebrae thoracicae); 3 — поясничные позвонки (vertebrae lumbales); 4 — крестцовые позвонки (крестец) (vertebrae sacrales); 5 — копчиковые позвонки (vertebrae соссудеае); 6 — выступающий позвонок (vertebra prominens); 7 — позвоночный канал (canalis vertebralis); 8 — тело позвонка (corpus vertebrae): 9 — поперечные отростки (processus transversales); 10 — остистый отросток (processus spinosus); 11 — межпозвоночное отверстие (for intervertйbrale); 12 — крестцовый канал (canalis sacralis); 13 — шейный пордоз (lordosis cervicalis): 14 — грудной ки<роз (kyphosis thoracalis); 15 — поясничный пордоз (lordosis lumbahs); 16 — крестцовый кифоз (kyphosis sacralis).

позвонки

Позвонок (рис. 11) имеет тело и дугу, замыкающую позвоночное отверстие. Тело позвонка по периферии покрыто тонким слоем компактного вещества. Весь внутренний объем тела заполнен губчатым веществом, в ячейках которого содержится красный костный мозг. Ячейки увеличиваются в размерах по направлению от поверхности к центру. На дуге 7отростков: 2 верхних суставных, 2 нижних суставных, 2 поперечных и остистый. У основания дуги располагаются верхняя и нижняя позвоночные вырезки. При соединении двух соседних позвонков вырезки образуют межпозвоночное отверстие.

Шейные позвонки, (см. рис. 11, В-Д). Отличительной особенностью шейных позвонков является наличие отверстия в поперечных отростках. Тела шейных позвонков небольшие, овальные, вытянуты в поперечном направлении. Позвоночное отверстие большое, треугольной формы. Поперечные отростки шейных позвонков состоят из двух частей: собственно поперечного отростка и реберного отростка, являющегося рудиментом ребра. У VI шейного позвонка реберный отросток наиболее развит, к нему тесно прилежит сонная артерия. При необходимости ее можно прижать к бугорку реберного отростка, который поэтому и получил название сонного бугорка (tuberculum caroticum). Остистый отросток VII шейного позвонка длиннее, чем у остальных шейных позвонков. Отсюда весь позвонок получил название выступающего (vertebra prominens).

I шейный позвонок (см. рис. 11, Г) — атлант — тела не имеет. Две его латеральные массы соединены передней и задней дугами. На латеральных массах сверху находятся верхние суставные поверхности (для сочленения с черепом), а снизу —- нижние суставные поверхности (для сочленения со II шейным позвонком).

II шейный позвонок (см. рис. 11, Д) — осевой — отличается тем, что на его теле имеется массивный отросток — зуб. По своему происхождению зуб является частью тела I шейного позвонка. Зуб служит осью, вокруг которой происходит вращение головы вместе с атлантом.

Грудные позвонки (см. рис. 11, А). Характерный признак грудного позвонка — наличие верхней и нижней реберных ямок на боковых поверхностях i ела. К ним присоединяется головка ребра. Реберная ямка имеется и на поперечном отростке (для соединения с бугорком ребра). Тела грудных позвонков треугольной (формы, позвоночное отверстие круглое.

Поясничные но тонки (см. рис. 11, Б). Тело поясничного позвонка очень массивное, бобовидное. Позвоночное отверстие относительно невелико, овальное. Остистые отростки направлены горизонтально, промежутки между ними велики, что используют для получения цереб-ро-спинальной жидкоо и в диагностических целях. Поясничные позвонки, как и шейные, очень подвижны; преобладают движения вокруг фронтальной оси. В связи с этим тела поясничных позвонков имеют форму овала, длинная ось которого расположена фронтально.

Рис. 11. Позвонки.

А — грудной позвонок (vertebra thoracica): I — вид сбоку; II — вид саерху^Б — поясничный позвонок (vertebra lumbalis). В — шейный позвонок (vertebra cervicalis)^ шейный позвонок — атлант (atlas),' ДЧ1 шейный позвонок — осевой позвонок (axis); 1 — тело позвонка (corpus vertebrae). 2 — дуга поавонка (arcus vertebrae); 3 — позвоночное отверстие (for vertйbrale); 4 — нижняя позвоночная вырезка (incisura vertebralis inferior); 5 — верхняя позвоночная вырезка (incisura vertebralis superior); 6 — верхний суставной отросток (processus articularis superior); 7 — нижний суставной отросток (processus articularis inferior); 8 — поперечный отросток (processus transversus); 9 — остистый отросток (processus spinosus); 10 — верхняя реберная ямка (fovea costalis superior); 11 — нижняя реберная ямка (fovea costalis inferior): 12 — реберная ямка поперечного отростка (fovea costalis processus transversus); 13 — тело II шейного позвонка; 14 — реберный отросток (processus costalis); 15 — отверстие поперечного отростка (for processus transversus); 16 — передняя дуга (arcus anterior) атланта; 17 — задняя дуга (arcus posterior) атланта; 18 — латеральные-массы (massae laterales) атланта; 19 — верхняя суставная ямка (fovea articularis superior) атланта; 20 — зуб осевого позвонка (dens axis).

27

Крестец (os sacrum; рис. 12, А, Б). У детей и подростков крестцовые позвонки существую! раздельно. В возрасте 17-25 лет они срастаются и образуют одну кость—крестец. Он имеет форму треугольника: кверху обращено основание, книзу — верхушка. Выступающее кпереди основание -мыс крестца используется в клинической практике для определения прямых размеров таза. Клинообразная форма крестца замыкает дорсальную сводчатую сторону таза. Женский крестец короткий, широкий и плоский. Это помогает формированию гладкой внутренней поверхности женского таза, так необходимой для успешного прохождения плода при родах. Мужской крестец уже. длиннее и круто загнут в сторону полости малого таза.

На передней тазовой поверхности крестца (facics pelvina) видны следы сращения тел крестцовых позвонков — поперечные линии. На их концах находятся передние крестцовые отверстия. Сбоку от тазовых огверстий лежат латеральные части — это сросшиеся поперечные отростки и рудименты ребер крестцовых позвонков.

Дорсальная поверхность (facics dorsal is) выпуклая, неровная. В центре ее вертикально проходит срединный крестцовый гребень — след слияния остистых отростков крестцовых позвонков. Латеральнес расположен парный промежуточный крестцовый гребень, образовавшийся от срастания суставных отростков крестцовых позвонков. Сверху этот гребень заканчивается обычными верхними суставными отростками 1 крестцового позвонка, а снизу видоизменными нижними суставными отростками V крестцового позвонка, называемыми крестцовыми рогами. Они ограничивают собой выход крестцового канала — крестцовую щель. Хорошо заметны 4 пары задних крестцовых отверстий. Латеральнее них находится парный латеральный крестцовый гребень, представляющий собой сросшиеся поперечные отростки крестовых позвонков. В верхних отделах боковой поверхности латеральных частей крестца располагается суставная ушковидная поверхность для сочленения с тазовыми костями. Внутри крестца проходит крестцовый канал. Его прочность достигается соединением дуг крестцовых позвонков с их телами. Он содержит очень важные для организма нервные стволы, обеспечивающие иннервацию таза и нижних конечностей. Со стороны основания крестец сочленяется с V поясничным позвонком, а со стороны верхушки — с копчиком.

Копчик (оч coccygis; рис. 12, В). Это рудимент хвостового скелета животных. У человека окостеневает поздно и состоит из 3-5 недоразвитых позвонков. Первый копчиковый позвонок сверху имеет видоизмененные верхние суставные отростки, называемые копчиковыми рогами (cornua coccygca). Они соединяются с крестцовыми рогами. На теле I копчикового позвонка в стороны идут выросты—рудименты поперечных отростков. Остальные копчиковые позвонки имеют форму овальных костных тел.

Рис.12. Крестец и копчик.

А — крестец, вид спереди: 1 — основание крестца (basis ossis sacri); 2 — поперечные линии (Imeae transversae); 3 — верхушка крестца (арех ossis sacri); 4 — передние крестцовые отверстия (for. sacralia antenora); 5 — латеральная часть (pars laieralis) Б — крестец, вид сзади: 1 — верхние суставные отростки (processua articulares superiores); 2 — крестцовый канал (canalis sacralis): 3 — ушковидная поверхность (facies auncularis); 4 — латеральный крестцовый гребень (crista sacralis lateralis); 5 — промежуточный крестцовый гребень (crista sacralis intermedia); 6 — крестцовая щель (hiatus sacralis); 7 — задние крестцовые отверстия (for sacralia dorsalia); 8 — срединный крестцовый гребень (crista sacralis mediana). В — копчик: 1 — копчиковые рога (comua соссудеа); 2 — копчиковые позвонки (vertebrae соссудеае)

29

ГРУДИНА И РЕБРА

Грудина (sternum; рис. 13, А). Это длинная плоская губчатая кость, состоящая из 3 частей: рукоятки, тела и мечевидного отростка. Рукоятка составляет верхний отдел грудины. На верхнем ее крае расположены 3 вырезки: непарная яремная и парные ключичные, которые служат для сочленения с грудинными концами ключиц. На боковой поверхности рукоятки видны еще две вырезки — для I и II ребер. Рукоятка, соединяясь с телом, образует направленный кпереди угол грудины. В этом месте к грудине прикрепляется II ребро. Угол между рукояткой и телом грудины используется в морфологии и клинике как опорная точка границы между верхним и нижним средостениями, места деления трахеи и отсчета ребер.

Тело грудины длинное, плоское, книзу расширяющееся. На боковых краях имеет вырезки для прикрепления хрящевых частей II—VI ребер. Мечевидный отросток — это наиболее изменчивая по форме часть грудины. Как правило, он треугольной формы, но может быть раздвоен книзу или иметь в центре отверстие. К 30 годам (иногда позже) части грудины у большинства людей срастаются в одну кость. Губчатая структура тела с содержащимся в нем красным костным мозгом делает возможным получение пробы красного костного мозга для диагностических целей.

Ребра (costae; рис. 13, Б, В). Каждое ребро имеет костную и хрящевую части. В костной части различают головку, шейку и тело. Г о-ловка ребра находится на заднем его конце. Она несет на себе суставную поверхность для сочленения с реберными ямками двух смежных позвонков. Головка ребра переходит в его шейку. Между шейкой и телом виден бугорок ребра с суставной поверхностью для сочленения с поперечным отростком позвонка. Ребра XI и XII не сочленяются с поперечными отростками позвонков, поэтому суставной поверхности на их бугорках нет.

Тело ребра длинное, плоское, изогнутое. На нем различают верхний и нижний края, а также наружную и внутреннюю поверхнос-1и. Соответственно контуру грудной клетки изменяется и расположение поверхностей: от верхней и нижней у I ребра до внутренней и наружной у средних и нижних ребер. На внутренней поверхности ребра по его нижнему краю проходит борозда ребра, в которой располагаются межреберные сосуды и нервы. Поэтому пункции грудной клетки проводят но верхнему краю ребер. Длина тела ребра нарастает до VII VIII ребра, а за i ем постепенно уменьшается. У десяти верхних ребер тело непосредственно за бугорком образует изгиб — угол ребра.

Первое ребро в отличие от остальных имеет верхнюю и нижнюю поверхное i и. а также наружный и внутренний края. На верхней поверхности у переднего конца I ребра заметен бугорок передней лестничной мышцы. Впереди бугорка находится борозда подключичной вены, а сзади — борозда подключичной артерии.

Рис. 13. Грудина и ребра.

Л грудина (sternum): 1 — рукоятка грудины (manubrium stemi); 2 — тело грудины (corpus sterni);

і мечевидный отросток (processus xiphoideus); 4 — реберные вырезки (incisurae costales); 5 — ум чі і рудины (angulus stemi); 6 — яремная вырезка (incisure jugularis); 7 — ключичная вырезка i"" laura clavicularte). Б — VIII ребро, вид изнутри: 1 — суставная поверхность головки ребра (faciиs г и tu ni.и is capitis costae); 2 — шейка ребра (Collum costae); 3 — угол ребра (angulus costae); 4 —

гало ребра (corpus costae); 5 — борозда ребра (sulcus costae). В — I ребро, вид сверху: 1 — шейка. ребре (collum costae); 2 — бугорок ребра (tuberculum costae); 3 — борозда подключичной артерии (sulcus a subclaviae); 4 — борозда подключичной вены (sulcus v subclaviae); 5 — бугорок передний лестничной мышцы (tuberculum m scaleni amenons )

31

СОЕДИНЕНИЯ ПОЗВОНКОВ

Тела позвонков соединяются между собой фиброзно-хрящевыми межпозвоночными дисками, в центре которых находится студенистое ядро, окруженное фиброзным кольцом (рис. 14). Спереди по телам позвонков, начиная от затылочной кости и до крестца, проходит передняя продольная связка; по задней поверхности тел позвонков, от 11 шейного позвонка до крестца, идет задняя продольная связка. Дуги смежных позвонков соединяются между собой желтой связкой. Нижние суставные отростки вышележащего позвонка и верхние суставные отростки нижележащего позвонка, соединяясь, образуют дутоотростчатый сустав. Капсула его прикрепляется по краю суставных поверхностей. По форме сустав плоский, в нем возможны скользящие движения небольшой амплитуды. Эти движения, суммируясь, обеспечивают позвоночнику в целом значительную подвижность. Пространства между остистыми отростками заняты межостистыми связками, которые над верхушками этих отростков образуют надостистую связку. Поперечные отростки соединяются между собой межпоперечными связками.