Самусев 1

.docВ средних участках железы выделяется пигментированный околососковый кружок (areola mammae), в центре которого находится сосок молочной железы (papilla mammae). У половозрелой женщины молочная железа состоит из тела, жировой и волокнистой ткани. Железистое тело образовано 15-20 отдельными радиально расположенными дольками (lobi glandulae mammariae), разделенными прослойками рыхлой соединительной и жировой тканей. Выводные млечные протоки (ductus lactiferi) открываются на вершине соска. Перед устьем каждый выводной млечный проток расширяется в млечный синус (sinus lactiferus), служащий резервуаром, в котором накапливается молоко, продуцируемое железами. Концевая суженная часть протока пронизывает сосок и открывается на его верхушке млечным отверстием, число которых от 8 до 15. Кроме них, на ареоле соска имеются бугорки, расположенные под кожей, числом до 12-15. Они являются рудиментарными молочными железами. На ареоле отмечается также небольшое число потовых и сальных желез. В коже соска и околососкового кружка располагаются пучки гладкомышечных клеток, при сокращении напрягающие сосок.

До полового созревания молочная железа недоразвита и состоит из небольшого числа долей, окруженных волокнистой соединительной и жировой тканями. В период полового созревания происходят рост и ветвление протоков, увеличение массы жировой ткани. При беременности наблюдается интенсивное разрастание железистой ткани органа с удлинением и ветвлением протоков, развитием альвеол и накоплением в них секреторного продукта (молока).

После лактации количество концевых секреторных отделов сокращается, размеры желез уменьшаются. Старческая инволюция молочной железы характеризуется атрофией секреторных отделов и протоков, регрессивными изменениями стромы органа.

Мужская молочная железа (mamma masculina) — рудиментарный орган, состоящий из небольшого количества соединительной ткани с незначительным числом желез, лишенных протоков.

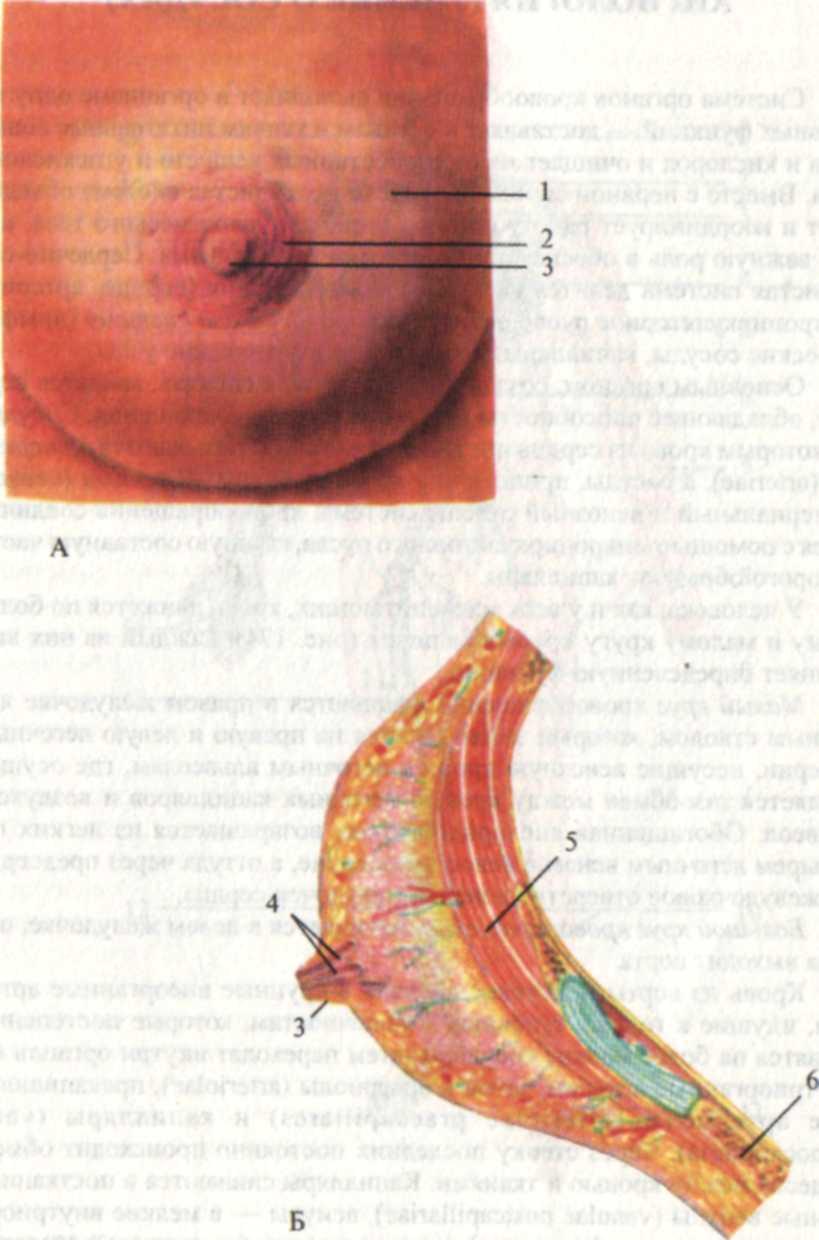

Рис. 173. Молочная железа.

А — общий вид; Б — горизонтальный разрез; 1 — тело молочной железы (corpus mammae); 2 — околососковый кружок молочной железы (areola mammae); 3 — сосок молочной железы (papilla mammae); 4 — млечные протоки (ductus lactiferi); 5 — большая грудная мышца (m. pectoralis major); 6 — грудина (sternum).

311

АНГИОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О СОСУДАХ)

Система органов кровообращения выполняет в организме одну из главных функций — доставляет к органам и тканям питательные вещества и кислород и очищает их от отработанных веществ и углекислого газа. Вместе с нервной системой сердечно-сосудистая система объединяет и координирует работу органов и систем человеческою тела, играя важную роль в обеспечении целостности организма. Сердечно-сосудистая система делится на кровеносную систему (сердце, артерии, микроциркуляторное русло, вены) и лимфатическую систему (лимфатические сосуды, капилляры, протоки и лимфатические узлы).

Основным органом, создающим кровоток в сосудах, является сердце, обладающее способностью автоматического сокращения. Сосуды, по которым кровь из сердца поступает к органам, называются артериями (arteriae), а сосуды, приносящие кровь к сердцу, — венами (venae). Артериальный и венозный отделы системы кровообращения соединяются с помощью микроциркуляторного русла, главную составную часть которого образуют капилляры.

У человека, как и у всех млекопитающих, кровь движется по большому и малому кругу кровообращения (рис. 174); каждый из них выполняет определению функцию.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке легочным стволом, который затем делится на правую и левую легочные артерии, несущие венозную кровь к легочным альвеолам, где осуществляется газообмен между кровью легочных капилляров и воздухом альвеол. Обогащенная кислородом кровь возвращается из легких по четырем легочным венам в левое предсердие, а оттуда через предсерд-но-желудочковое отверстие в левый желудочек сердца.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, откуда выходит аорта.

Кровь из аорты поступает вначале в крупные внеорганные артерии, идущие к голове, туловищу и конечностям, которые постепенно ветвятся на более мелкие сосуды и затем переходят В1гутри органов во внутриорганные артерии, затем в артериолы (arteriolae), прекапилляр-ные артериолы (arteriolae praecapillares) и капилляры (vasa hemocapillaria). Через стенку последних постоянно происходит обмен веществ между кровью и тканями. Капилляры сливаются в посткаиил-лярные венулы (venulae postcapillariae), венулы — в мелкие внутриорганные, а затем внеорганные вены, а последние в крупные венозные сосуды — верхнюю и нижнюю полые вены, нio которым кровь возвращается в правое предсердие сердца.

Рис. 174. Кровеносная система человека (общая схема).

1 — общая сонная артерия (а carotis communis); 2 — подключичная артерия (а. subclavia); 3 — дуга аорты (arcus aortae); 4 — сердце (cor); 5 — плечевая артерия (а brachialis); 6 — брюшная аорта (aorta abdominalis); 7 — артерии предплечья; 8 — артерии кисти; 9 — бедренная артерия (а. femoralis); 10 — артерии голени, 11 —артерии стопы; 12 — глубокие вены голени; 13 —бедренная вена (v. femoralis); 14 — вены кисти; 15 — вены предплечья; 16 — нижняя полая вена (v cava inferior); 17 — вены плеча; 18 — верхняя полая вена (v. cava superior); 19 — подключичная вена (v. subclavia); 20 — внутренняя яремная вена (v jugularis interna).

313

СЕРДЦЕ

Сердце (cor; рис. 175) — полый конусообразный мышечный орган массой 250-350 г, располагается асимметрично позади грудины в средостении, на сухожильном центре диафрагмы. В грудной полости оно занимает косое положение и обращено широкой частью — основанием (basis cordis) кверху, назад и вправо, а узкой — верхушкой (apex cordis) — вперед, вниз и влево, поэтому оно на 2/3 располагается в левой половине грудной полости. Передняя поверхность сердца — грудино-реберная (facies sternocostal) более выпуклая, обращена к задней поверхности грудины и ребер, нижняя — диафраглшльиая (facies diaphragmatica) прилежит к диафрагме. Боковые поверхности сердца обращены к легким. К диафрагме прилежат части левого и правого желудочков, правое предсердие с нижней полой веной.

На поверхности сердца заметны две продольные борозды: передняя межжелудочковая (sul. intervcntricularis anterior) и задняя межжелудочковая (sul. interventricularis posterior), охватывающие сердце спереди и сзади, и одна поперечная — венечная борозда (sulcus coronarius), расположенная кольцеобразно; вдоль них проходят собственные артерии и вены сердца. Этим бороздам соответствуют перегородки, разделяющие сердце на четыре отдела: продольные межпредсерд-ная и межжелудочковая перегородки делят орган на две изолированные половины — правое и левое сердце. Предсердно-желудочковая перегородка каждую из этих половин делит на верхнюю камеру — предсердие (atrium) и нижнюю —желудочек (ventriculus) сердца. Каждое предсердие сообщается с соответствующим желудочком предсердно-желу-дочковым отверстием. Правая половина сердца содержит венозную кровь, а левая — артериальную.

Верхняя граница сердца находится на уровне верхних краев III правого и левого реберных хрящей. Правая граница проходит от верхнего края III правого реберного хряща, отступая на 1-2 см за правый край грудины, вертикально вниз до V правого реберного хряща. Левая граница сердца простирается от верхнего края III левого ребра и продолжается к верхушке сердца, проходя на уровне середины расстояния между левым краем грудины и левой среднеключичной линией. Верхушка сердца определяется в пятом левом межреберном промежутке на 1,0-1,5 см кнутри от среднеключичной линии. Нижняя граница сердца идет от V правого реберного хряща до верхушки сердца.

Границы сердца изменчивы и зависят от возраста, пола, конституции человека и положения тела. Длина сердца у взрослых составляет 8,7-14,0 см, наибольший поперечный размер сердца 5-8 см, передне-задний — 6-8 см.

Рис. 175. Положение сердца в грудной клетке (перикард вскрыт).

1 - левая подключичная артерия (a. subclavia sinistra); 2 - левая общая сонная артерия (а carotis communis sinistra); 3 - дуга аорты (arcus aortae); 4 - легочный ствол (truncus pulmonale), 5 _ левый желудочек (ventriculus sinister); 6 - верхушка сердца (apex cordis); 7 — правый желудочек (ventriculus dexter); 8 - правое предсердие (atrium dexter); 9 - перикард (pericardium ; 10 -верхняя полая вена (v. cava superior); 11 - плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus); 12 -правая подключичная артерия (a. subclavia dextra).

315

Правое предсердие (atrium dextrum; рис. 176, А) располагается в основании сердца справа и позади аорты и легочного ствола, в него впадают верхняя и нижняя полые вены, венечный синус сердца и мелкие собственные вены сердца. Верхнюю его часть составляет ушко предсердия (auricula atrialis). На внутренней поверхности ушка и прилежащем к нему участке передней стенки видны выступающие в полость предсердия продольные мышечные волокна — гребенчатые мышцы (mm. pectinati). Правое предсердие отделено от левого межпредсерд-ной перегородкой (septum interatrialc), на которой отчетливо видна овальная ямка. Расширенная задняя часть стенки — синус полых вен — является местом впадения крупных венозных сосудов: верхней и нижней полых вен; нижняя часть сообщается с правым желудочком посредством правого предсердно-желудочкового отверстия (ostium atrioventriculare dextrum), которое закрывается правым предсердно-желудочковым, или трехстворчатым, клапаном (valva atrioventricularis dextra), имеющим переднюю, заднюю и медиальную створки (рис. 177). Между клапаном и местом впадения нижней полой вены находится отверстие венечного синуса, а рядом — точечные устья наименьших вен сердца; их количество может быть различным.

Правый желудочек (ventrieuius dexter; см. рис. 176, Б) имеет форму пирамиды с верхушкой, обращенной вниз, и располагается справа и спереди от левого желудочка, занимая большую часть передней поверхности сердца. Вверху в стенке желудочка имеется два отверстия: сзади — правое предсердно-желудочковое, а спереди отверстие легочного ствола (ostium trunci pulmonalis). Вытянутый воронкообразный участок желудочка в этом месте называют артериальным конусом. Непосредственно над отверстием легочного ствола находится клапан легочного ствола (valva trunci pulmonalis), состоящий из передней, левой и правой полулунных заслонок (см. рис. 177). Эти заслонки расположены по кругу, причем их выпуклая поверхность направлена в полость правого желудочка, а вогнутая и свободный* край — в просве! легочного ствола. На свободном крае каждая из заслонок имеет утолщение — узелок, способствующий более плотному смыканию полулунных заслонок при их закрытии. Между стенкой легочного ствола и каждой из полулунных заслонок имеется небольшой карман-синус легочного ствола (sinus trunci pulmonalis).

На внутренней поверхности правого желудочка видны мясистые трабекулы (trabeculac carneae) и конусовидныесосочковыемышцы (mm. papillдres), от которых к краям и поверхностям створок идут сухожильные хорды. При сокращении мускулатуры желудочка свободные края створок смыкаются и удерживаются в таком положении сухожильными хордами и сокращением сосочковых мышц, не пропуская кровь обратно в правое предсердие.

316

11-

10-

9-

8-7-6

Л

11

- 1

-12 -13 -14

15 16

■17

Рис. 176. Сердце; продольный разрез.

А — правое предсердие; Б — правый желудочек 1 — дуга аорты (arcus aortae); 2 — легочные вены (w. pulmonales); 3 — левое предсердие (atrium sinister); 4 — певый предсердно-желудочко-вый клапан (valva atrioventricularis sinistra); 5 — левый желудочек (ventrieuius sinister); 6 — нижняя полая вена (v. cava inferior); 7 — межжелудочковая перегородка (septum interventriculare); 8 — правый предсердно-желудочковый клапан (valva atrioventricularis dextra); 9 — правое предсердие (atrium dextrum); 10 — межпредсердная перегородка (septum interatriale); 11 — верхняя полая вена (v. cava superior); 12 — легочный ствол (truncus pulmonalis); 13 — левое ушко (auricula sinistra); 14 — заслонка легочного ствола (valva trunci pulmonalis). 15 — сосочковая мышца (m. papillaris); 16 — мясистые трабекулы (trabeculae carneae); 17 — перикард (pericardium).

Левое предсердие (atrium sinistrum; см. рис. 176, 177) имеет форму неправильного куба, отграничено от правого гладкой мсжпредсерд-ной перегородкой. Передняя стенка предсердия имеет обращенное кпереди конусообразное расширение — левое ушко (auricula sinistra), которое выпячивается кпереди, огибая левую сторону ствола аорты и легочного ствола. Со стороны полости стенка левого предсердия гладкая, так как гребенчатые мышцы располагаются лишь в области ушка. В заднем отделе верхней стенки имеется 4 отверстия легочных вен (ostia venarum pulmonalium). Легочные вены не имеют клапанов. С левым желудочком предсердие сообщается посредством самого большого овального левого предсердно-желудочкового отверстия (ostium atrioventriculare sinistrum). В отверстии располагается левый предсердно-желудочковый, или митральный, клапан (valva atrioventricularis sinistra), состоящий из двух створок треугольной формы: передней (cuspis anterior), начинающейся от медиальной полуокружности отверстия, и задней (cuspis posterior), которая идетот латерально-задней полуокружности отверстия.

Левый желудочек (ventriculus sinister; см. рис. 176, 177), конусовидный, основанием обращен кверху. От правого желудочка его отделяет межжелудочковая перегородка (septum interventriculare), большая (нижняя) часть которой —мышечная (pars muscularis), а меньшая (верхняя) — перепончатая (pars membranбcea). Стенки левого желудочка по толщине в 2-3 раза превосходят стенки правого желудочка (10-15 мм против 5-8 мм), в основном за счет мышечного слоя в связи с большей работой, производимой левым желудочком (большой круг кровообращения) по сравнению с правым (малый круг). В передне-верхнем его отделе располагается отверстие аорты (ostium aorticum), а спереди и справа — предсердно-желудочковое отверстие. У места выхода аорты из левого желудочка имеется /сыпан аорты (valva aortae), состоящий из правой, левой и задней полулунных заслонок (valvulae semilunares). Между каждой заслонкой и стенкой аорты имеется синус (sinus aortae). Заслонки аорты толще, а узелки, расположенные на середине их свободных краев, крупнее, чем в легочном стволе.

На внутренней поверхности желудочка (особенно в области верхушки) располагается много крупных мясистых трабекул и две с о с о ч-к о в ы с мышцы: передняя (m. papillaris anterior) и задняя (т. papillaris posterior) с толстыми сухожильными хордами, прикрепляющимися к створкам предсердно-желудочкового (митрального) клапана. Перед входом в отверстие аорты поверхность желудочка гладкая.

318

Рис. 177. Строение сердца.

А — продольный разрез; Б — поперечный разрез на уровне предсердно-желудочкоеых отверстий; 1 _ верхняя полая вена (v. cava superior); 2 — правое предсердие (atrium dextrum); 3 — правый предсердно-желудочковый клапан (valva atrioventricularis dextra). 4 — правый желудочек (ventriculus dexter); 5 — межжелудочковая перегородка (septum interventriculare); 6 — левый желудочек (ventriculus sinister); 7 — сосочковые мышцы (mm. papillдres); 8 — сухожильные хорды (chordae tendineae); 9 — левый предсердно-желудочковый клапан (valva atrioventricularis sinistra); 10 — левое предсердие (atrium sinistrum); 11 — заслонка аорты (valva aortae); 12 — аорта (aorta); 13 — легочный ствол (truncus pulmonalis); 14 — створки левого предсердно-желудочкового клапана; 15 — створки правого предсердно-желудочкового клапана.

Стенка сердца состоит из трех слоев: внутреннего — эндокарда (endocardium), среднего — миокарда (miocardium) и наружного — эпикарда (epicardium). Эндокард выстилает все полости сердца, повторяя их сложный рельеф и покрывая сосочковые мышцы с их сухожильными хордами. Он плотно сращен с подлежащим мышечным слоем и со стороны полостей сердца покрыт эндотелием. Толщина эндокарда неодинакова: он толще в левых камерах сердца, особенно в межжелудочковой перегородке, устьях аорты и легочного ствола. Эндокард образует предсердно-желудочковые клапаны, а также клапаны аорты и легочного ствола.

Миокард — самая мощная в функциональном отношении часть стенки сердца. Мышечный слой стенок предсердий тонкий в связи с их небольшой функциональной нагрузкой и состоит из поверхностного слоя, общего для обоих предсердий, и глубокого, раздельного для каждого из них. В стенках желудочков он самый значительный по толщине слой, в котором выделяются наружный продольный, средний кольцевой и внутренний продольный слои (рис. 178, А). Наружные волокна, углубляясь косо в области верхушки сердца, где образуют завиток сердца (vortex cordis) и переходят во внутренние продольные волокна, а между ними располагаются круговые мышечные волокна среднего слоя. Наружный и внутренний слои миокарда являются общими для обоих желудочков, а средний слой — отдельный для каждого желудочка. Мышечный слой левого желудочка самый толстый.

В состав сердечной поперечнополосатой мышечной ткани входят типичные сократительные мышечные клетки — кардиомиоциты и атипичные сердечные миоциты, формирующие так называемую проводящую систему сердца, обеспечивающую автоматизм сердечных сокращений. Центрами проводящей системы сердца (см. рис. 178, Б) являются два узла: 1) синусно-предсердный узел, расположенный в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены и правым ушком и отдающий ветви к миокарду предсердий, и 2) предсердно-желу-дочковый узел, лежащий в толще нижнего отдела межпредсердной перегородки. От этого узла отходит предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса), связывающий миокард предсердий с миокардом желудочков. В межжелудочковой перегородке этот пучок делится на правую и левую ножки к миокарду правого и левого желудочков.

Эпикард является частью серозной оболочки, охватывающей сердце, — сердечной сумки (перикарда). Она состоит из внутреннего висцерального листка (эпикарда), непосредственно покрывающего сердце и плотно с ним спаянного, и наружной париетальной пластинки, выстилающей изнутри фиброзный перикард и переходящий в эпикард у места отхождения от сердца крупных сосудов. Эпикард покрывает сердце, начальные отделы восходящей части аорты и легочного ствола, а также конечные отделы полых вен и легочных вен.

320

I

Рис. 178. Строение сердца.

А — мышечные слои; Б — проводящая система сердца; 1 — аорта (aorta); 2 — легочный ствол (tnjncus pulmonalis); 3 — левое ушко (auricula sinistra); 4 — поверхностный мышечный слой на левом желудочке; 5 — поверхностный мышечный слой на правом желудочке; 6 — средний мышечный слой на правом желудочке, 7 — правое предсердие (atrium dextrum); 8 — правое ушко (auricula dextra); 9 — верхняя полая вена (v. cava superior); 10 — синусно-предсердный узел (nodus sinuatrialis); 11 — предсердно-желудочковый пучок (fasciculus atrioventricularis); 12 — предсердно-желудочковый узел (nodus atrioventricularis); 13 — левая ножка (crus sinistrum) предсердно-желу-д очкового пучка; 14 — правая ножка (crus dextrum) пред се рдно-желудочкового пучка.

2 3

4

Кровоснабжение сердца осуществляется венечными артериями (рис. 179), которые наподобие венца окружают основание сердца.

Правая венечная артерия (a. coronaria dextra), начинаясь от правого синуса аорты, уходит вправо под ушко правого предсердия, располагаясь в венечной борозде, огибает правую поверхность сердца, затем следует по его задней поверхности влево, где своим концом анастомо-зирует с огибающей ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной аргерии кровоснабжают правое предсердие (предсердные ветви, промежуточная предсердная ветвь), часть передней и всю заднюю стенку правого желудочка (ветви артериального конуса, правая краевая ветвь, задняя межжелудочковая ветвь), часть задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого и левого желудочков (задняя межжелудочковая ветвь, перегородочные межжелудочковые ветви, правая заднелатеральная ветвь), узлы проводящей системы сердца. Наиболее крупной ее ветвью является задняя межжелудочковая ветвь (г. intcrventricularis posterior), которая проходит по одноименной борозде сердца к его верхушке.

Левая венечная артерия (a. coronaria sinistra) — короткий ствол, отходящий от левого синуса аорты, который вскоре делится на две ветви — переднюю межжелудочковую (г. interventricularis anterior), проходящую по одноименной борозде сердца к его верхушке, и огибающую (г. circumflexus). Последняя огибает сердце слева по венечной борозде и на задней поверхности анастомозирует с правой венечной артерией.

Ветви левой венечной артерии кровоснабжают левое предсердие (предсердные ветви, промежуточная предсердная ветвь), всю переднюю и большую часть задней стенки левого желудочка и часть передней стенки правого желудочка (предсердно-желудочковые ветви, латеральная ветвь, ветвь артериального конуса, левая крайняя ветвь, задняя ветвь левого желудочка), передние 2/3 межжелудочковой перегородки и сосочковые мышцы левого желудочка (перегородочные межжелудочковые ветви), а также узлы проводящей системы сердца.

Вены сердца (см. рис. 179) более многочисленны, чем артерии. Большинство крупных вен сердца собирается в один общий венозный сосуд — венечный синус (sinus coronarius), впадающий в правое предсердие. Притоками венечного синуса являются: 1) большая вена сердца (v. cordis magna), собирающая кровь от передней поверхности обоих желудочков и межжелудочковой перегородки, задней поверхности левого предсердия и левого желудочка; 2) средняя вена сердца (v. cordis media) от верхушки сердца и задних отделов межжелудочковой перегородки; У) малая вена сердца (v. cordis parva) — от правой половины сердца; 4) задняя вена левого желудочка; 5) косая вена левого предсердия. Часть вен (передние вены сердца, наименьшие вены сердца) впадают непосредственно в правое предсердие.

Рис. 179. Артерии и вены сердца.

А — передняя поверхность; Б - задняя поверхность; 1 — аорта (aorta); 2 - легочный ствол (truneus pulmonale), 3 — верхняя полая вена (v. cava superior); 4 — передняя межжелудочковая ветвь (г mterventnculans anterior); 5 — большая вена сердца (к cordis magna); 6 — нижняя полая вена (v cava infenor); 7 — передняя вена сердца (v. cordis anterior); 8 — правая венечная артерия (а. coronaria dextra); 9 — венечная пазуха (sinus coronarius); 10 — малая вена сердца (v. cordis parva)- 11 — задняя межжелудочковая ветвь (г. interventncularis posterior); 12 — средняя вена (v. cordis media) 13—задняя вена левого желудочка (v. posterior ventriculi sinistn); 14 —огибающая ветвь (r circumflexus) левой венечной артерии; 15 - левая легочная вена (v. pulmonalis sinistra); 16 - левая легочная артерия (а. pulmonalis sinistra); 17 — правые легочные вены (vv. pulmonales dextrae)

323

СОСУДЫ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

В состав малого круга кровообращения входят: легочный ствол, начинающийся из правого желудочка, правая и левая легочные артерии и их ветви, микроциркуляторное русло легких, две правые и две левые легочные вены, впадающие в левое предсердие.

Легочный ствол (truncus pulmonalis; рис. 180) диаметром 26-30 мм расположен кпереди от аорты и верхней полой вены. Справа и позади него находится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко. Направляясь впереди аорты влево и кзади, он на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую легочные артерии.

Правая легочная артерия (а. pulmonalis dextra) диаметром 20-22 мм в области ворот правого легкого делится на три долевые ветви, каждая из которых, в свою очередь, делится на сегментарные ветви. К верхней доле идут верхушечная, нисходящая и восходящая задние ветви, нисходящая и восходящая передние ветви, кровоснабжающие верхушечный, задний и передний сегменты правого легкого. Ветвь средней доли (г. lobi medii) отдает латеральную, медиальную ветви и верхушечную (верхнюю) .ветвь нижней доли, питающие латеральный и медиальный сегменты средней доли и верхушечный сегмент нижней доли. Базальная ветвь (нижняя ветвь правой легочной артерии) подразделяется на медиальную (сердечную), переднюю, латеральную и заднюю ветви, кровоснабжающие базальные сегменты нижней доли правого легкого.

Левая легочная артерия (а. pulmonalis sinistra) короче и тоньше правой, в области ворот делится на две ветви. Одна из них распадается на сегментарные ветви (верхушечную, восходящую и нисходящую передние, заднюю, язычковую и верхушечную ветвь нижней доли), питающие верхушечный, задний, передний, верхний и нижний язычковые сегменты верхней доли, а также верхушечный сегмент нижней доли легкого. Вторая долевая ветвь (базальная) делится на медиальную, латеральную, переднюю и заднюю ветви, разветвляющиеся в соответствующих сегментах нижней доли левого легкого.

Из капилляров легкого начинаются венулы. которые сливаются в более крупные вены, формирующие в каждом легком по две легочные вены (vv. pulmonales). Из правого легкого верхняя легочная вена, большего диаметра, собирает кровь от верхней и средней долей, нижняя — из нижней доли правого легкого. Из левого легкого в верхнюю легочную вену оттекает кровь из верхней доли, а в нижнюю легочную, более крупную, кровь от нижней доли левого легкого.

Легочные вены правого легкого следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены. Обе левые легочные вены, которые короче правых, проходят над левым главным бронхом и направляются к сердцу в поперечном направлении, впадая в левое предсердие раздельными отверстиями.

Рис. 180. Сосуды малого круга кровообращения.

I — трахея (trachea); 2 — левое легкое (pulmo sinister); 3 — левая легочная артерия (a. pulmonalis sinistra); 4 — легочный ствол (truncus pulmonalis); 5 — левые легочные вены (vv. pulmonales sinistri) 6 — правые легочные вены (w. pulmonales dextri): 7 — правая легочная артерия (а. pulmonalis dextra); 8 — правое легкое (pulmo dexter).

325

АРТЕРИИ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

АОРТА И ЕЕ ВЕТВИ

Аорта (aorta; рис. 181) является самым крупным артериальным сосудом в теле человека. В аорге выделяют три отдела: восходящую часть, дугу и нисходящую часть. В нисходящей части различают грудную часть (pars thoracica) и брюшную часть (pars abdominalis) аорты.

Восходящая часть аорты (pars ascendens aortae), длиной около 6 см, имеет в начальном отделе расширение в виде луковицы (bulbus aortae), покрыта перикардом. Позади грудины она направляется вверх и вправо и на уровне хряща II ребра переходит в дугу аорты. От восходящей части (в области луковицы) отходят правая и левая венечные артерии.

Дуга аорты (arcus aortae), обращенная выпуклостью вверх, загибается назад и влево и на уровне III IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. От выпуклой поверхности дуги аорты отходят три крупных сосуда: плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus), левая общая сонная артерия (a. carotis communis sinistra) и левая подключичная артерия (a.* subclavia sinistra).

Нисходящая часть аорты (pars descendens aortae; см. рис. 181) — это наиболее длинный отдел аорты, проходит от уровня IV грудного позвонка до IV поясничного, где делится на правую и левую общие подвздошные артерии (бифуркация аорты). В нисходящей части аорты различают грудную и брюшную части.

Грудная часть аорты

Грудная часть аорты( pars thoracica) находится в заднем средостении, где отдает внутренностные (висцеральные) и пристеночные (париетальные) ветви. К висцеральным ветвям относятся: 1) бронхиальные артерии (аа. bronchiales), которые разветвляются по ходу бронхов, кровоснабжая бронхиальное дерево до респираторных бронхиол, а также междольковую соединительную ткань легких и висцеральную плевру; 2) пищеводные ветви (rr. aesophageales), отходящие к пищеводу; 3) перикардиальные ветви (гг. pericardiaci) кровоснабжают заднюю стенку перикарда; 4)медиастинальные ветви (гг. mediastinales), отдающие многочисленные тонкие ветви к органам заднего средостения, лимфатическим узлам и соединительной ткани.

Париетальными ветвями грудной части аорты являются: \) верхние диафрагмальные артерии (аа. phrenicae superiores), парные, кровоснабжают диафрагму; 2) задние межреберные артерии (аа. intercostales posteriores), в количестве 10 пар, проходят в третьем-двенад-цатом межреберьях, подразделяясь у головок ребер на латеральные и медиальные кожные ветви, кровоснабжающие межреберные мышцы, кожу груди и живота, молочной железы; спинные ветви (rr. dorsales) — к коже и мышцам спины, а также спинномозговые ветви (rr. spinales) к