- •А.А. Силич, т.А. Миронова, ф.В. Авдощенко

- •Введение

- •Глава 1. Метод проецирования

- •1.1. Центральная проекция

- •1.2. Параллельная проекция

- •1.2.1. Свойства параллельных проекций

- •1.3. Показатели искажения

- •1.4. Аксонометрические проекции

- •Изображения точки

- •Рис 1.11. Аксонометрическое изображение модели

- •1.4.1.Направление аксонометрических осей и показатели

- •1.4.2. Построение окружности в аксонометрических проекциях

- •Глава 2. Точка, прямая, плоскость

- •2.1. Ортогональные проекции точки

- •2.1.1. Безосный эпюр

- •Б) на две плоскости проекции; в) безосный

- •2.2. Ортогональные проекции прямой

- •2.2.1. Прямые частного положения

- •Рис 2.4 Прямые частного положения

- •Рис 2.5 Проекция прямой частного положения

- •2.3. Взаимное положение прямых линий

- •А) параллельные; б) пересекающиеся; в) скрещивающиеся

- •2.3.1. Конкурирующие точки

- •2.4. Проекции плоских углов

- •2.4.1. Теорема о проекциях прямого угла

- •А) на фронтальной плоскости проекции; б) на горизонтальной плоскости проекции

- •Рис 2.12 Проекция прямого угла

- •2.5. Ортогональные проекции плоскости

- •А) в диметрии; б) на эпюре

- •2.5.1. Прямая и точка в плоскости

- •А) заданной прямоугольником; б) заданной следом

- •А) в диметрии; б) на эпюре

- •3.3. Пересечение плоскости с прямой общего положения

- •3.4 Взаимное пересечение плоскостей общего положения

- •Рис 3.6. Построение линии пересечения двух плоскостей, не имеющих общих точек

- •3.5. Прямая, параллельная плоскости

- •3.6. Параллельные плоскости

- •3.7. Прямая, перпендикулярная плоскости

- •3.8. Взаимно перпендикулярные плоскости

- •Рис 3.12 Взаимно перпендикулярные плоскости

- •Глава 4. Способы преобразования чертежа

- •4.1. Способ замены плоскостей проекций

- •Преобразование чертежа точки и прямой

- •Рис 4.2. Преобразование чертежа точки на эпюре

- •Рис 4.3. Преобразование чертежа прямой

- •Рис 4.4. Определение натуральной длины отрезка а) и угла α; б) и угла β

- •Рис 4.5. Преобразование чертежа

- •Рис 4.7. Преобразование плоскости общего положения

- •Рис 4.8. Преобразование горизонтально проецирующей плоскости в плоскость уровня

- •Рис 4.9. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня

- •Рис 4.10. Вращение точки вокруг оси в диметрии

- •Рис 4.11. Вращение точки вокруг оси на юпюре

- •4.2.2. Вращение без указания осей на чертеже –

- •Способом плоскопараллельного перемещения

- •4.2.3. Способ вращения вокруг линии уровня

- •A) б)

- •Глава 5. Многогранники

- •5.1. Общие положения

- •Г) призма усеченная

- •Грани вcc’в’

- •Грани авв’а’

- •Грани sвс

- •5.2. Пересечение многогранников плоскостью

- •Положения и определение натуральной величины сечения

- •5.3. Пересечение многогранников с прямой линией

- •С пирамидой

- •5.4. Взаимное пересечение многогранников

- •5.5. Развертки многогранников

- •Усеченной призмы

- •Глава 6. Кривые линии

- •6.1. Основные определения и проекции кривых

- •6.2. Пространственные кривые

- •Глава 7. Кривые поверхности

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Поверхности вращения

- •7.3. Пересечение поверхности вращения плоскостью

- •7.3.1. Цилиндр. Возможные сечения

- •7.3.2. Конус. Возможные сечения

- •7.3.3. Пересечение поверхности вращения с плоскостью

- •Положения заданной прямыми линиями ав и вс

- •7.4. Пересечение поверхности вращения с прямой линией

- •7.5. Взаимное пересечение поверхностей

- •7.5.1. Способ вспомогательных секущих плоскостей

- •7.5.2. Способ вспомогательных сферических поверхностей

- •7.6. Развертка поверхности вращения

- •7.7. Развертываемые и косые поверхности

- •7.7.1. Линейчатые развертываемые поверхности.

- •Заключение

- •Список литературы

- •Содержание

- •Глава 3. Относительное положение прямой и

7.2. Поверхности вращения

Поверхностью вращения называется поверхность, получаемая вращением какой-либо линии или кривой, как плоской, так и пространственной вокруг некоторой оси.

Любая поверхность вращения может быть задана образующей l и осью вращения i. Определитель поверхности вращения: l,iA1, где A1 – алгоритм образования поверхности (вращения).

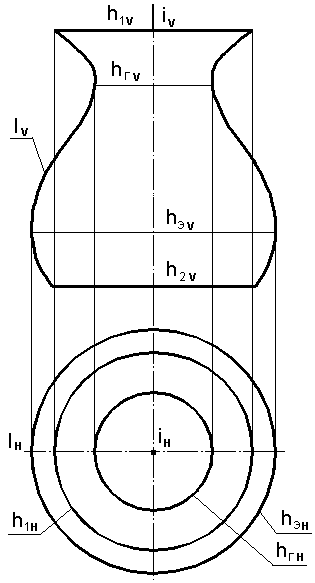

Поверхность вращения задают на чертеже проекциями образующей и осью вращения,. Каждая точка образующей l описывает окружность h с центром на оси i (рис.7.1).

Рис. 7.1. Поверхность вращения на эпюре Монжа

Эти окружности лежат в плоскостях, перпендикулярных оси вращения, и называются параллелями. Обычно ось вращения направлена перпендикулярно к какой-либо плоскости проекции, поэтому параллели проецируются на эту плоскость в натуральную величину. Наибольшая из параллелей называется экватором, а наименьшая горлом. Плоскость, проходящая через ось вращения, называется меридиональной плоскостью, а линия ее пересечения с поверхностью вращения – меридианом. Меридиан, параллельный фронтальной проекции называется главным меридианом. Главный меридиан определяет очерк поверхности вращения на фронтальной плоскости проекций, а на горизонтальной плоскости проекций очерк поверхности ограничивается экватором hЭ, горлом hГ, верхней h1 и нижней h2 параллелями.

Поверхность вращения называется закрытой, если меридиан является замкнутой кривой, пересекающей ось в двух точках. Каждая из параллелей пересекает меридиан под прямым углом, т.е. параллели и меридианы образуют прямоугольный каркас поверхности.

Экватор hЭ является границей видимости поверхности вращения для горизонтальной плоскости проекций, а главный меридиан - для фронтальной плоскости проекций.

К линейчатым поверхностям вращения относятся: цилиндрическая, коническая и однополостный гиперболоид вращения.

Так как прямая безгранична, то линейчатые поверхности вращения ограничивают двумя параллельными плоскостями и получают тела вращения; цилиндр, однополостный гиперболоид, конус. У конуса вращения одна из ограничивающих плоскостей проходит через вершину.

Если главным меридианом поверхности является кривая второго порядка, то поверхность называется поверхностью вращения второго порядка. Эти поверхности имеют общий определитель l2,iA1,

где: l2 – кривая второго порядка; а i – ось вращения.

Наиболее распространены следующие поверхности второго порядка, которые образуются при вращении: цилиндр – кривой второго порядка, распавшейся на две параллельные прямые; конус – кривой второго порядка, распавшейся на две пересекающиеся прямые; сфера – окружности вокруг оси, совпадающей с ее диаметром; эллипсоид – эллипса вокруг одной из его осей; параболоид – параболы вокруг ее оси.

При вращении кривой второго порядка вокруг оси, не совпадающей с осью самой кривой, могут быть образованы поверхности вращения более высокого порядка. К таким поверхностям относится тор.

Тором называется поверхность, образованная при вращении окружности вокруг оси, инцидентной ее плоскости, но не проходящей через центр. В зависимости от величины r – радиуса образующей окружности и расстояния R от ее центра до оси вращения возможны три варианта поверхности тора.

Вариант 1: r<R –открытый тор или круговое кольцо (рис. 7.2).

Вариант 2: r=R – закрытый тор (образующая касается оси).

Вариант 3: rR – закрытый тор (двуполостной).

Определитель тора может быть задан двумя параметрами r и R.

ФR, rА1 или Ф(0, r) i А1, где: r – радиус образующей окружности; 0 – центр этой окружности; i – ось вращения.

Если нужно построить точку на поверхности вращения, то строят одну из параллелей (h) и на ней задают точку (например, точка L на рис. 7.2).

Рис. 7.2. Поверхность тора и точка L на ее поверхности