- •Delphi

- •Краткий экскурс в историю

- •Языки программирования

- •Объектно-ориентированное программирование

- •Визуальное программирование

- •Среда программирования Delphi

- •Технология Java

- •Среда программирования Kylix

- •Технология .NET

- •... и опять среда Delphi

- •Что вы найдете в этой книге

- •Возможные трудности освоения

- •Глава 1. Основы визуального программирования

- •1.1. Краеугольные камни визуального программирования

- •1.2. Подготовка к работе

- •1.3. Первый запуск среды Delphi

- •1.4. Исследуем среду разработки программ

- •1.5. Первая программа

- •1.6. Итоги

- •Глава 2. Основы языка Delphi

- •2.1. Алфавит

- •2.1.1. Буквы

- •2.1.2. Числа

- •2.1.3. Слова-идентификаторы

- •2.1.4. Комментарии

- •2.2. Данные

- •2.2.1. Понятие типа данных

- •2.2.2. Константы

- •2.2.3. Переменные

- •2.3. Простые типы данных

- •2.3.1. Целочисленные типы данных

- •2.3.2. Вещественные типы данных

- •2.3.3. Символьные типы данных

- •2.3.4. Булевские типы данных

- •2.3.5. Определение новых типов данных

- •2.3.6. Перечисляемые типы данных

- •2.3.7. Интервальные типы данных

- •2.3.8. Временной тип данных

- •2.3.9. Типы данных со словом type

- •2.4. Операции

- •2.4.1. Выражения

- •2.4.2. Арифметические операции

- •2.4.3. Операции отношения

- •2.4.4. Булевские операции

- •2.4.5. Операции с битами

- •2.4.6. Очередность выполнения операций

- •2.5. Консольный ввод-вывод

- •2.5.1. Консольное приложение

- •2.5.2. Консольный вывод

- •2.5.3. Консольный ввод

- •2.6. Структура программы

- •2.6.1. Заголовок программы

- •2.6.2. Подключение модулей

- •2.6.3. Программный блок

- •2.7. Операторы

- •2.7.1. Общие положения

- •2.7.2. Оператор присваивания

- •2.7.3. Оператор вызова процедуры

- •2.7.4. Составной оператор

- •2.7.5. Оператор ветвления if

- •2.7.6. Оператор ветвления case

- •2.7.7. Операторы повтора — циклы

- •2.7.8. Оператор повтора for

- •2.7.9. Оператор повтора repeat

- •2.7.10. Оператор повтора while

- •2.7.11. Прямая передача управления в операторах повтора

- •2.7.12. Оператор безусловного перехода

- •2.8. Подпрограммы

- •2.8.1. Общие положения

- •2.8.2. Стандартные подпрограммы

- •2.8.3. Процедуры программиста

- •2.8.4. Функции программиста

- •2.8.5. Параметры процедур и функций

- •2.8.6. Опущенные параметры процедур и функций

- •2.8.7. Перегрузка процедур и функций

- •2.8.8. Соглашения о вызове подпрограмм

- •2.8.9. Рекурсивные подпрограммы

- •2.8.10. Упреждающее объявление процедур и функций

- •2.8.11. Процедурные типы данных

- •2.9. Программные модули

- •2.9.1. Структура модуля

- •2.9.2. Стандартные модули языка Delphi

- •2.9.3. Область действия идентификаторов

- •2.10. Строки

- •2.10.1. Строковые значения

- •2.10.2. Строковые переменные

- •2.10.3. Строки в формате Unicode

- •2.10.4. Короткие строки

- •2.10.5. Операции над строками

- •2.10.6. Строковые ресурсы

- •2.10.7. Форматы кодирования символов

- •2.10.8. Стандартные процедуры и функции для работы со строками

- •2.11. Массивы

- •2.11.1. Объявление массива

- •2.11.2. Работа с массивами

- •2.11.3. Массивы в параметрах процедур и функций

- •2.11.4. Уплотнение структурных данных в памяти

- •2.12. Множества

- •2.12.1. Объявление множества

- •2.12.2. Операции над множествами

- •2.13. Записи

- •2.13.1. Объявление записи

- •2.13.2. Записи с вариантами

- •2.14. Файлы

- •2.14.1. Понятие файла

- •2.14.2. Работа с файлами

- •2.14.3. Стандартные подпрограммы управления файлами

- •2.15. Указатели

- •2.15.1. Понятие указателя

- •2.15.2. Динамическое распределение памяти

- •2.15.3. Операции над указателями

- •2.15.4. Процедуры GetMem и FreeMem

- •2.16. Представление строк в памяти

- •2.17. Динамические массивы

- •2.18. Нуль-терминированные строки

- •2.19. Переменные с непостоянным типом значений

- •2.19.1. Тип данных Variant

- •2.19.2. Значения переменных с типом Variant

- •2.20. Delphi + ассемблер

- •2.20.1. Встроенный ассемблер

- •2.20.2. Подключение внешних подпрограмм

- •2.21. Итоги

- •Глава 3. Объектно-ориентированное программирование (ООП)

- •3.1. Краеугольные камни ООП

- •3.1.1. Формула объекта

- •3.1.2. Природа объекта

- •3.1.3. Объекты и компоненты

- •3.1.4. Классы объектов

- •3.1.5. Три кита ООП

- •3.2. Классы

- •3.3. Объекты

- •3.4. Конструкторы и деструкторы

- •3.5. Методы

- •3.6. Свойства

- •3.6.1. Понятие свойства

- •3.6.2. Методы получения и установки значений свойств

- •3.6.3. Свойства-массивы

- •3.6.4. Свойство-массив как основное свойство объекта

- •3.6.5. Методы, обслуживающие несколько свойств

- •3.7. Наследование

- •3.7.1. Понятие наследования

- •3.7.2. Прародитель всех классов

- •3.7.3. Перекрытие атрибутов в наследниках

- •3.7.4. Совместимость объектов различных классов

- •3.7.5. Контроль и преобразование типов

- •3.8. Виртуальные методы

- •3.8.1. Понятие виртуального метода

- •3.8.2. Механизм вызова виртуальных методов

- •3.8.3. Абстрактные виртуальные методы

- •3.8.4. Динамические методы

- •3.8.5. Методы обработки сообщений

- •3.9. Классы в программных модулях

- •3.10. Разграничение доступа к атрибутам объектов

- •3.11. Указатели на методы объектов

- •3.12. Метаклассы

- •3.12.1. Ссылки на классы

- •3.12.2. Методы классов

- •3.12.3. Виртуальные конструкторы

- •3.13. Классы общего назначения

- •3.13.1. Классы для представления списка строк

- •Свойства:

- •Методы:

- •События:

- •3.13.2. Классы для представления потока данных

- •Общие свойства:

- •Общие методы:

- •3.14. Итоги

- •Глава 4. Исключительные ситуации и надежное программирование

- •4.1. Ошибки и исключительные ситуации

- •4.2. Классы исключительных ситуаций

- •4.3. Обработка исключительных ситуаций

- •4.3.1. Создание исключительной ситуации

- •4.3.2. Распознавание класса исключительной ситуации

- •4.3.3. Пример обработки исключительной ситуации

- •4.3.4. Возобновление исключительной ситуации

- •4.3.5. Доступ к объекту, описывающему исключительную ситуацию

- •4.4. Защита выделенных ресурсов от пропадания

- •4.4.1. Утечка ресурсов и защита от нее

- •4.5. Итоги

- •Глава 5. Динамически загружаемые библиотеки

- •5.1. Динамически загружаемые библиотеки

- •5.2. Разработка библиотеки

- •5.2.1. Структура библиотеки

- •5.2.2. Экспорт подпрограмм

- •5.2.3. Соглашения о вызове подпрограмм

- •5.2.4. Пример библиотеки

- •5.3. Использование библиотеки в программе

- •5.3.1. Статический импорт

- •5.3.2. Модуль импорта

- •5.3.3. Динамический импорт

- •5.4. Использование библиотеки из программы на языке C++

- •5.5. Глобальные переменные и константы

- •5.6. Инициализация и завершение работы библиотеки

- •5.7. Исключительные ситуации и ошибки выполнения подпрограмм

- •5.8. Общий менеджер памяти

- •5.9. Стандартные системные переменные

- •5.10. Итоги

- •Глава 6. Интерфейсы

- •6.1. Понятие интерфейса

- •6.2. Описание интерфейса

- •6.3. Расширение интерфейса

- •6.4. Глобально-уникальный идентификатор интерфейса

- •6.5. Реализация интерфейса

- •6.6. Использование интерфейса

- •6.7. Реализация нескольких интерфейсов

- •6.8. Реализация интерфейса несколькими классами

- •6.9. Связывание методов интерфейса с методами класса

- •6.10. Реализация интерфейса вложенным объектом

- •6.11. Совместимость интерфейсов

- •6.12. Совместимость класса и интерфейса

- •6.13. Получение интерфейса через другой интерфейс

- •6.14. Механизм подсчета ссылок

- •6.15. Представление интерфейса в памяти

- •6.17. Итоги

- •Глава 7. Проект приложения

- •7.1. Проект

- •7.1.1. Понятие проекта

- •7.1.2. Файлы описания форм

- •7.1.3. Файлы программных модулей

- •7.1.4. Главный файл проекта

- •7.1.5. Другие файлы проекта

- •7.2. Управление проектом

- •7.2.1. Создание, сохранение и открытие проекта

- •7.2.2. Окно управления проектом

- •7.2.3. Группы проектов

- •7.2.4. Настройка параметров проекта

- •7.2.5. Компиляция и сборка проекта

- •7.2.6. Запуск готового приложения

- •7.3. Форма

- •7.3.1. Понятие формы

- •7.3.2. Имя и заголовок формы

- •7.3.3. Стиль формы

- •7.3.4. Размеры и местоположение формы на экране

- •7.3.5. Цвет рабочей области формы

- •7.3.6. Рамка формы

- •7.3.7. Значок формы

- •7.3.8. Невидимая форма

- •7.3.9. Прозрачная форма

- •7.3.10. Полупрозрачная форма

- •7.3.11. Недоступная форма

- •7.3.12. События формы

- •7.4. Несколько форм в приложении

- •7.4.1. Добавление новой формы в проект

- •7.4.2. Добавление новой формы из Хранилища Объектов

- •7.4.3. Переключение между формами во время проектирования

- •7.4.4. Выбор главной формы приложения

- •7.4.5. Вызов формы из программы

- •7.5. Компоненты

- •7.5.1. Понятие компонента

- •7.5.2. Визуальные и невизуальные компоненты

- •7.5.3. «Оконные» и «графические» компоненты

- •7.5.4. Общие свойства визуальных компонентов

- •7.5.5. Общие события визуальных компонентов

- •7.6. Управление компонентами при проектировании

- •7.6.1. Помещение компонентов на форму и их удаление

- •7.6.2. Выделение компонентов на форме

- •7.6.3. Перемещение и изменение размеров компонента

- •7.6.4. Выравнивание компонентов на форме

- •7.6.5. Использование Буфера обмена

- •7.7. Закулисные объекты приложения

- •7.7.1. Application — главный объект, управляющий приложением

- •7.7.2. Screen — объект, управляющий экраном

- •7.7.3. Mouse — объект, представляющий мышь

- •7.7.4. Printer — объект, управляющий принтером

- •7.7.5. Clipboard — объект, управляющий Буфером обмена

- •7.8. Итоги

- •Глава 8. Меню, строка состояния и панель инструментов

- •8.1. Меню

- •8.1.1. Идея меню

- •8.1.2. Главное меню

- •8.1.3. Дизайнер меню

- •8.1.4. Пункты меню

- •8.1.5. Разделительные линии

- •8.1.6. Комбинации клавиш

- •8.1.7. Обработка команд меню

- •8.1.8. Пункты-переключатели

- •8.1.9. Взаимоисключающие переключатели

- •8.1.10. Недоступные пункты меню

- •8.1.11. Контекстное меню

- •8.1.12. Значки в пунктах меню

- •8.2. Полноценное приложение для просмотра графических файлов

- •8.2.1. Диалоговые окна открытия и сохранения файла

- •8.2.2. Отображение рисунков

- •8.3. Строка состояния

- •8.3.1. Создание строки состояния

- •8.3.2. Подсказки в строке состояния

- •8.4. Прокрутка

- •8.4.1. Прокрутка рабочей области формы

- •8.4.2. Отдельная область прокрутки

- •8.4.3. Полосы прокрутки

- •8.5. Панель инструментов

- •8.5.1. Панель

- •8.5.2. Кнопки

- •8.5.3. Значки на кнопках

- •8.5.4. Надписи на кнопках

- •8.5.5. Разделительные линии

- •8.5.6. Кнопки-переключатели

- •8.5.7. Обработка нажатий кнопок

- •8.5.8. Подсказки к кнопкам

- •8.5.9. Управление видимостью панели кнопок

- •8.6. Список команд

- •8.6.1. Создание списка команд

- •8.6.2. Команды

- •8.6.3. Привязка команд

- •8.6.4. Реакция на команды

- •8.6.5. Управление состоянием команд

- •8.7. Итоги

- •Глава 9. Окна диалога

- •9.1. Понятие окна диалога

- •9.2. Окно "About"

- •9.2.1. Подготовка формы

- •9.2.2. Кнопка

- •9.2.3. Кнопка с рисунком

- •9.2.4. Украшение окна диалога рисунком

- •9.2.5. Текстовая надпись

- •9.2.6. Рельефная канавка

- •9.2.7. Рельефная панель

- •9.2.8. Выполнение диалога

- •9.3. Компоненты для ввода данных

- •9.3.1. Фокус ввода

- •9.3.2. Переключатели

- •9.3.3. Взаимоисключающие переключатели

- •9.3.4. Группа взаимоисключающих переключателей

- •9.3.5. Панель группы компонентов

- •9.3.6. Поле ввода и редактор текста

- •9.3.7. Редактор с шаблоном

- •9.3.8. Раскрывающийся список

- •9.3.9. Установка и получение данных

- •9.3.10. Список

- •9.4. Законченное приложение для выдачи сигналов в заданные моменты времени

- •9.4.1. Таймер

- •9.4.2. Файлы настроек

- •9.5. Многостраничные окна диалога

- •9.5.1. Страницы с закладками

- •9.5.2. Закладки без страниц

- •9.6. Итоги

- •Рекомендуется:

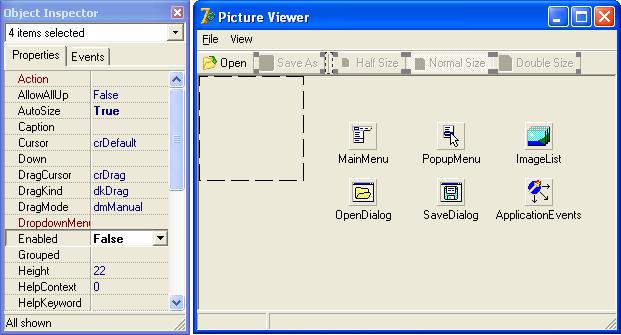

Рисунок 8.70. Некоторые кнопки на панели инструментов отключены до тех пор, пока пользователь не откроет какойнибудь графический файл

Теперь все готово к тому, чтобы запрограммировать обработчики для кнопок панели инструментов.

8.5.7. Обработка нажатий кнопок

При нажатии кнопок возникают события OnClick, которые должны обрабатываться точно так же, как и команды меню. Поскольку все события OnClick имеют одинаковый формат для всех компонентов, просто подключите к кнопкам уже существующие обработчики событий.

Шаг 67. Группа кнопок, управляющих масштабом рисунка, должна правильно переключаться даже тогда, когда пользователь устанавливает масштаб с помощью команд меню. Поэтому дополните обработчики событий так, как показано ниже:

procedure TPictureForm.HalfSizeMenuItemClick(Sender: TObject); begin

HalfSizeToolButton.Down := True; // кнопка согласуется с пунктом меню

...

end;

procedure TPictureForm.NormalSizeMenuItemClick(Sender: TObject); begin

NormalSizeToolButton.Down := True; // кнопка согласуется с пунктом меню

...

end;

procedure TPictureForm.DoubleSizeMenuItemClick(Sender: TObject);

402

begin

DoubleSizeToolButton.Down := True; // кнопка согласуется с пунктом меню

...

end;

Шаг 68. Чтобы кнопки становились доступными или недоступными в зависимости от того, открыт рисунок или нет, подправьте метод

EnableCommands:

procedure TPictureForm.EnableCommands(Enable: Boolean); begin

...

SaveAsToolButton.Enabled := Enable;

HalfSizeToolButton.Enabled := Enable; NormalSizeToolButton.Enabled := Enable; DoubleSizeToolButton.Enabled := Enable;

end;

Вроде бы все. После компиляции и запуска программы вы получите работающую панель инструментов (рисунок 8.71). Нажмите кнопку Open и выберите рисунок. Когда рисунок откроется, все остальные кнопки станут доступными. Понажимайте кнопки, отвечающие за масштаб, и убедитесь, что они работают согласовано с командами меню.

Рисунок 8.71. Программа для просмотра графических файлов получила работоспособную панель инструментов

Панель инструментов работоспособна, но в ней не хватает одной мелочи — подсказок к кнопкам.

8.5.8. Подсказки к кнопкам

403

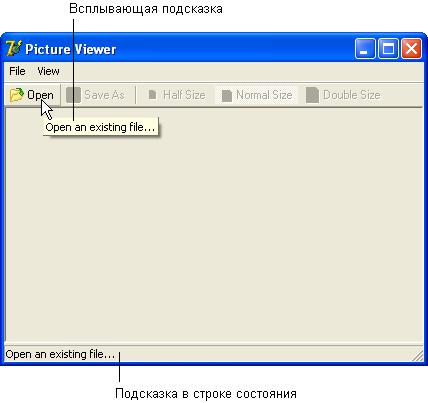

Все визуальные компоненты в среде Delphi, в том числе и кнопки панели инструментов, могут иметь подсказки. Подсказки бывают двух видов:

всплывающие подсказки и подсказки в строке состояния (рисунок 8.72).

Рисунок 8.72. Всплывающая подсказка и подсказка в строке состояния

Обе подсказки хранятся в свойстве Hint, которое имеет следующий формат:

<всплывающая подсказка>|<подсказка в строке состояния>

Всплывающая подсказка отделяется вертикальной чертой от подсказки для строки состояния.

Если в программе есть строка состояния, то при попадании указателя мыши на визуальный компонент в ней автоматически отображается поясняющий текст, записанный справа от символа вертикальной черты. Это легко проверить. Впишите в свойстве Hint кнопки Open текст "Open an existing file...|Open an existing file...". После запуска программы вы обнаружите, что подсказка для кнопки работает точно так же, как и подсказка к пункту меню.

Наиболее удобный вид подсказок — это всплывающие подсказки. Всплывающая подсказка появляется спустя секунду после того, как пользователь задерживает указатель мыши над компонентом. Приятная особенность всплывающих подсказок состоит в том, что они вообще не требуют программирования — достаточно просто разрешить компоненту отображать всплывающую подсказку, и подсказка начнет работать.

404

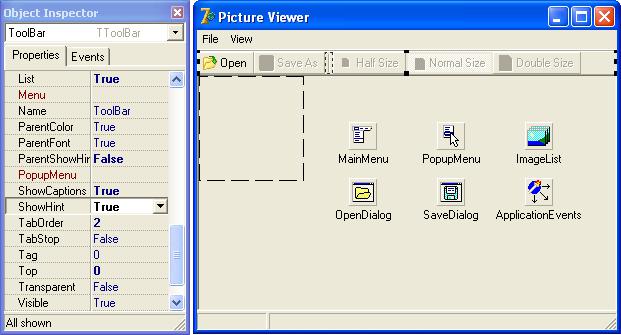

Шаг 69. В каждом визуальном компоненте существует булевское свойство ShowHint, определяющее, появляется подсказка, или нет (рисунок 8.73). Его значение может устанавливаться напрямую, а может копироваться из содержащего компонента (например, из формы). Копирование значения происходит тогда, когда вспомогательное свойство ParentShowHint установлено в True. Таким образом, появлением подсказок можно управлять из содержащего компонента. Этой возможностью мы воспользуемся в нашей задаче. Принимая во внимание, что во всех компонентах свойство ParentShowHint изначально равно True, просто установите в компоненте ToolBar (владелец кнопок) свойство ShowHint в значение True. В результате во всех кнопках свойство ShowHint тоже получит значение True и это заставит их отображать свои подсказки.

Рисунок 8.73. Свойство ShowHint управляет отображением всплывающих подсказок

Шаг 70. Впишите для каждой кнопки текст подсказки (свойство Hint). Как вы знаете, свойство Hint может содержать сразу две подсказки: всплывающую подсказку и подсказку в строке состояния (они разделяются символом вертикальной черты). Если вторая кажется вам лишней, просто не набирайте ее, но символ вертикальной черты поставьте (рисунок 8.74).

405