- •Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

- •Оглавление

- •Введение

- •Общая характеристика балок и балочных конструкций

- •Σ

- •Прокатные балки

- •Классификация конструкций согласно дбн в.2.6-163:2010

- •Расчет вспомогательных балок

- •Поперечных сил вспомогательной балки

- •Проверка общей устойчивости

- •Примеры решения задач Задача 1

- •Решение

- •Задача 2

- •Решение

- •Задача 3

- •Решение

- •Задача 4

- •Решение

- •Задача 5

- •Решение

- •Задача 6

- •Решение

- •Задача 7

- •Решение

- •Задача 8

- •Решение

- •Задачи для самостоятельного выполнения Исходные данные к 1, 3, 5, 7 задачам.

- •Исходные данные к 2, 4, 6, 8 задачам.

- •Литература

- •Приложение Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе для листового, широкополосного, универсального и фасонного проката в соответствии с гост 27772

- •Двутавры стальные горячекатаные (гост 8239-72)

- •Швеллеры стальные горячекатаные с уклоном внутренних граней полок (по гост 8240-97)

- •Вертикальные граничные значения прогибов балок покрытий и перекрытий, открытых для обзора в соответствии с эстетико-психологическими требованиями

- •Коэффициенты для расчета на прочность элементов стальных конструкций

Расчет вспомогательных балок

В контрольной работе следует запроектировать вспомогательную балку.

Исходя из классификации, определённой ДБН В.2.6-163:2010 балки, рассматриваемые в курсе Металлические конструкции, являются конструкцией категории А по назначению конструкций и возможных последствий при достижении предельных состояний; III категории по возможности и причинам достижения предельных состояний, а также исходя из условий разрушения от усталости или хрупкого разрушения и 2-го класса по принятому в расчете вида напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения.

Исходными данными для подбора сечения прокатной балки являются геометрические и силовые параметры, а также дополнительные факторы. Геометрические параметры - это схема расположения балок, их пролет и шаг; силовые - это интенсивность постоянной и технологической нагрузок. К дополнительным факторам относятся условия эксплуатации, виды опорных связей, тип профиля поперечною сечения и др.

Проектирование начинают с анализа предполагаемой конструктивной схемы сооружения или его фрагмента. В результате формируется расчетная схема балки с указанием типов, мест приложения и интенсивности нагрузок. Далее определяют расчетные усилия: изгибающие моменты и перерезывающие силы, а также характерные максимальные перемещения (прогибы). Расчетные усилия вычисляют в сечениях, где каждое из них в отдельности достигает максимальных значений (Мmах, Qmax), а также в сечениях, где их совместные сочетания неблагоприятны для работы конструкции.

Вспомогательную

балку настила принято рассматривать

как однопролетную шарнирно опертую

(рис. 7), в учебных целях также будут

рассматриваться жестко защемленные

балки. Характеристические величины

воздействий на вспомогательную балку

определяются заданной временной

характеристической нагрузкой

и весом железобетонных плит или стального

настила

и весом железобетонных плит или стального

настила

.

Эти нагрузки являются равномерно

распределенными.

.

Эти нагрузки являются равномерно

распределенными.

где:

–толщина

настила, м;

–толщина

настила, м;

–плотность

материала настила (для тяжелого

железобетона–25

кН/м3,

для стали –78,5кН/м3).

–плотность

материала настила (для тяжелого

железобетона–25

кН/м3,

для стали –78,5кН/м3).

Толщина

железобетонного настила

принимается в соответствии с рекомендациями

таблицы 1., а стального настила – в

соответствии с таблицей 2.

принимается в соответствии с рекомендациями

таблицы 1., а стального настила – в

соответствии с таблицей 2.

Таблица 1.

|

Расчетный пролет плиты а, м |

Толщина

железобетонного настила

при

характеристической нагрузке

| |||

|

15…20 |

21…25 |

26…30 |

31…35 | |

|

1,5…2,0 |

10 |

12 |

12 |

14 |

|

2,1…2,5 |

12 |

12 |

14 |

16 |

|

2,6…3,0 |

14 |

14 |

16 |

18 |

Таблица 2.

|

Характеристическая

нагрузка

|

Толщина

стального настила |

|

<10 |

0,6 |

|

10…20 |

0,8…1,0 |

|

>20 |

1,2…1,4 |

Рис. 8. Расчетная схема, эпюры изгибающих моментов и

Поперечных сил вспомогательной балки

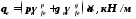

Нагрузка на вспомогательную балку на погонный метр участка шириной a вычисляется по следующим формулам:

расчетная эксплуатационная

расчетная предельная

где:

–эксплуатационная

погонная нагрузка на вспомогательную

балку, кН/м;

–эксплуатационная

погонная нагрузка на вспомогательную

балку, кН/м;

–расчетная

предельная погонная нагрузка на

вспомогательную балку,

кН/м;

–расчетная

предельная погонная нагрузка на

вспомогательную балку,

кН/м;

–временная

характеристическая нагрузка, приведена

в задании, кН/м2;

–временная

характеристическая нагрузка, приведена

в задании, кН/м2;

–характеристическая

постоянная нагрузка от собственного

веса настила, кН/м2;

–характеристическая

постоянная нагрузка от собственного

веса настила, кН/м2;

−шаг

вспомогательных балок, м;

−шаг

вспомогательных балок, м;

–коэффициент

надежности по нагрузке для эксплуатационных

значений (принимается равным 1) см. п.5.2.

[2];

–коэффициент

надежности по нагрузке для эксплуатационных

значений (принимается равным 1) см. п.5.2.

[2];

–коэффициент

надежности по собственному весу для

эксплуатационных значений (принимается

равным 1) см. п.5.2. [2].

–коэффициент

надежности по собственному весу для

эксплуатационных значений (принимается

равным 1) см. п.5.2. [2].

–коэффициент

надежности по предельной нагрузке,

действующей на перекрытие (для временной

нагрузки −1,2) см. п.6.7. [2];

–коэффициент

надежности по предельной нагрузке,

действующей на перекрытие (для временной

нагрузки −1,2) см. п.6.7. [2];

–коэффициент

надежности по предельной нагрузке от

собственного веса (для железобетонных

конструкций –1,1; для стальных конструкций

–1,05) см т.5.1. [2];

–коэффициент

надежности по предельной нагрузке от

собственного веса (для железобетонных

конструкций –1,1; для стальных конструкций

–1,05) см т.5.1. [2];

Опорные

реакции ( )

и внутренние усилия (

)

и внутренние усилия ( и

и )

определяем в зависимости от принятой

расчетной схемы. Следует отметить, что

необходимо учитывать собственный вес

вспомогательных балок введя в расчет

эмпирический коэффициент

)

определяем в зависимости от принятой

расчетной схемы. Следует отметить, что

необходимо учитывать собственный вес

вспомогательных балок введя в расчет

эмпирический коэффициент

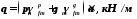

Требуемый

момент сопротивления прокатных разрезных

балок 2-го и 3-го классов двутаврового и

коробчатого сечения, выполненных из

стали с нормативным сопротивлением

при значениях касательных напряжений

при значениях касательных напряжений (кроме опорных сечений) следует определять

по формуле:

(кроме опорных сечений) следует определять

по формуле:

где:

–максимальный

расчетный изгибающий момент, кНм

–максимальный

расчетный изгибающий момент, кНм

(1

кНм= кНсм);

кНсм);

–коэффициент,

учитывающий развитие пластических

деформаций в наиболее нагруженном

сечении, зависит от соотношения площадей

сжатого пояса и стенки (

–коэффициент,

учитывающий развитие пластических

деформаций в наиболее нагруженном

сечении, зависит от соотношения площадей

сжатого пояса и стенки ( )

при определении

)

при определении предлагаем

задаться

предлагаем

задаться

,

что соответствует

,

что соответствует

см. т. 66 [1] и т.5 приложения;

см. т. 66 [1] и т.5 приложения;

–коэффициент

условий работы см. т.1.1.1. [1], в этом случае

равен 1,0;

–коэффициент

условий работы см. т.1.1.1. [1], в этом случае

равен 1,0;

–коэффициент,

при подборе сечения, принимаемый равным

1,0 см. также п. 1.5.2.3 [1];

–коэффициент,

при подборе сечения, принимаемый равным

1,0 см. также п. 1.5.2.3 [1];

–расчетное

сопротивление стали (см. приложение,

табл.1),кН/см2.

–расчетное

сопротивление стали (см. приложение,

табл.1),кН/см2.

Из

сортамента стандартных профилей по

найденному требуемому моменту

сопротивления выбираем ближайший

больший момент сопротивления

(см.приложение, табл.2,3). Для подобранного

сечения выписываем геометрические

характеристики:

(см.приложение, табл.2,3). Для подобранного

сечения выписываем геометрические

характеристики: –

момент сопротивления,

–

момент сопротивления, –

момент инерции,

–

момент инерции, –

статический момент полусечения

относительно нейтральной оси,

–

статический момент полусечения

относительно нейтральной оси, – высоту балки,

– высоту балки, –

толщину стенки,

–

толщину стенки, –

массу1м.п.

(кг).

–

массу1м.п.

(кг).

Принятое сечение балки проверяется по первой и второй группе предельных состояний.

Проверка по первой группе предельных состояний

Для разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и коробчатого сечения это проверка на прочность и заключается она в том, чтобы действительные значения нормальных напряжений, возникающие в балке под нагрузкой, не превышали расчетного сопротивления по пределу текучести стали.

Проверку следует выполнять по формуле:

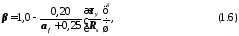

– коэффициент, принимаемый равным:

при y Ј 0,5RS: = 1;

при 0,5RS < y Ј 0,9RS:

где:

–отношение

площадей поперечных сечений пояса и

стенки (для несимметричного сечения

–отношение

площадей поперечных сечений пояса и

стенки (для несимметричного сечения

– площадь поперечного сечения меньшего

пояса балки; для коробчатого сечения

– площадь поперечного сечения меньшего

пояса балки; для коробчатого сечения

–

суммарная площадь поперечного сечения

двух стенок);

–

суммарная площадь поперечного сечения

двух стенок);

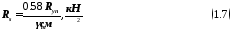

–расчетное

сопротивление стали сдвигу, определяется

по формуле (1.7);

–расчетное

сопротивление стали сдвигу, определяется

по формуле (1.7);

где:

–

– коэффициент

надежности по материалу, для стали по

ГОСТ 27772

коэффициент

надежности по материалу, для стали по

ГОСТ 27772

,

т.1.3.2 [1] стр.12;

,

т.1.3.2 [1] стр.12;

–условный

предел текучести стали, принимают

согласно т.1 приложения, см. также ТУ

14-1-3023, ГОСТ 535 и ГОСТ 19281.

–условный

предел текучести стали, принимают

согласно т.1 приложения, см. также ТУ

14-1-3023, ГОСТ 535 и ГОСТ 19281.

–коэффициент,

значение которого принимается для балок

2-го класса по т. Н.1 [1] и т.5 приложения.

–коэффициент,

значение которого принимается для балок

2-го класса по т. Н.1 [1] и т.5 приложения.

При несоблюдении условий (1.5) принимается сечение с большим моментом сопротивления, и проверка прочности повторяется.

Местная устойчивость стенки и полок вспомогательной балки не проверяется, т.к. в прокатных профилях она обеспечена при проектировании их сортамента.

Проверка по второй группе предельных состояний

Проверка по второй группе предельных состояний это проверка деформативности балки, и заключается она в сравнении действительного прогиба, возникающего в балке под нагрузкой, с предельно допустимым:

где:

–предельное

значение вертикального прогиба для

балок, воспринимающих постоянную и

временную нагрузки, в контрольной работе

принимается в соответствии с

эстетико-психологическими требованиями,

см. т.1 [3] (приложение, табл.4);

–предельное

значение вертикального прогиба для

балок, воспринимающих постоянную и

временную нагрузки, в контрольной работе

принимается в соответствии с

эстетико-психологическими требованиями,

см. т.1 [3] (приложение, табл.4);

Прогиб для однопролетных балок определяется по формуле (1.8.а). При определении прогиба на консоли в формуле (1.8.а) в качестве l принимается удвоенный вылет этой консоли, а прогиб балки между опорами определяется по формуле (1.8.б):

где:

–расчетная

эксплуатационная погонная нагрузка на

вспомогательную балку, кН/см

(0,01 кН/см=1 кН/м);

–расчетная

эксплуатационная погонная нагрузка на

вспомогательную балку, кН/см

(0,01 кН/см=1 кН/м);

–расчетная

предельная погонная нагрузка на

вспомогательную балку, кН/см

(0,01 кН/см=1 кН/м);

–расчетная

предельная погонная нагрузка на

вспомогательную балку, кН/см

(0,01 кН/см=1 кН/м);

–пролет

вспомогательной балки, см;

–пролет

вспомогательной балки, см;

–максимальный

изгибающий момент в пролете балке, между

опорами, кНсм;

–максимальный

изгибающий момент в пролете балке, между

опорами, кНсм;

–момент

инерции сечения балки, см4;

–момент

инерции сечения балки, см4;

–модуль

упругости стали,

–модуль

упругости стали, .

.

В

случае если ,

следует принять прокатный профиль с

большим моментом инерции

,

следует принять прокатный профиль с

большим моментом инерции ,

и повторить проверку (1.8).

,

и повторить проверку (1.8).

всм,

всм, вкН/

вкН/

,кН/

,кН/

,

см

,

см