- •Энергетика химических реакций

- •Основы термодинамики

- •Термохимические уравнения и расчеты

- •I следствие:

- •II следствие:

- •Направление протекания химических реакций

- •Эталоны решения задач

- •2C2h5oh(жидк.) c2h5oc2h5(жидк.) h2o(жидк.)

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения Вариант № 1

- •Вариант №2

- •Вариант №3

- •Вариант №4

- •Вариант №6

- •Вариант №7

- •2) C6h12o6(кр.) 6o2(газ) 6co2(газ) 6h2o(жидк.).

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант №15

- •Вариант №16

- •Основы химической кинетики Факторы, влияющие на скорость химической реакции

- •1. Зависимость скорости реакции от концентраций реагентов.

- •2. Зависимость скорости реакции от температуры.

- •3. Энергия активации

- •Порядок и молекулярность реакции

- •Реакции I порядка

- •Механизмы протекания химических реакций

- •I закон фотохимии:

- •Ферментативный катализ

- •Эталоны решения задач

- •2 Моль/л a 1 моль/л b

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения Вариант № 1

- •Вариант №2

- •Вариант №3

- •Вариант №4

- •Вариант №5

- •Вариант №6

- •Вариант №7

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант № 15

- •Вариант №16

- •Вариант №17

- •Вариант №18

- •Химическое равновесие

- •Термодинамика равновесных процессов

- •Кинетика равновесных процессов

- •Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье

- •1. Влияние изменения концентрации.

- •2. Влияние температуры.

- •2. Влияние давления.

- •Эталоны решения задач

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задачи для самостоятельного решения Вариант №1

- •Вариант №2

- •Вариант №7

- •Вариант №8

- •Вариант №9

- •Вариант №10

- •Вариант №11

- •Вариант №12

- •Вариант №13

- •Вариант №14

- •Вариант №15

- •Вариант №16

- •Вариант №17

- •Вариант №18

- •Растворы Общие сведения

- •Теории растворов

- •1. Физическая теория растворов.

- •2. Химическая теория растворов.

- •Основные способы выражения концентрации растворов

- •Связь между различными способами выражения концентрации растворов

- •Эталоны решения задач

- •4) Приготовление раствора аналогично задаче №6.

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты задач для самостоятельного решения

2. Химическая теория растворов.

Химическая, или сольватная, теория растворов была предложена в 1887 г. Д.И. Менделеевым, который установил, что в реальном растворе присутствуют не только индивидуальные компоненты, но и продукты их взаимодействия. Исследования водных растворов серной кислоты и этилового спирта, проведенные Д.И. Менделеевым, легли в основу теории, суть которой заключается в том, что между частицами растворенного вещества и молекулами растворителя происходят взаимодействия, в результате которых образуются нестойкие соединения переменного состава, называемые сольватами или гидратами, если растворителем является вода. Главную роль в образовании сольватов играют непрочные межмолекулярные силы, в частности, водородная связь.

В этой связи следует принять следующую трактовку понятия «раствор»:

Раствором называется гомогенная система переменного состава, состоящая из двух и более компонентов и продуктов их взаимодействия.

Из данного определения следует, что растворы занимают промежуточное положение между химическими соединениями и смесями. С одной стороны, растворы однородны, что позволяет рассматривать их как химические соединения. С другой стороны, в растворах нет строгого стехиометрического соотношения между компонентами. Кроме того, растворы можно разделить на составные части (например, при упаривании раствора NaCl можно выделить соль в индивидуальном виде).

Основные способы выражения концентрации растворов

Количественный состав раствора чаще всего оценивают при помощи понятия концентрации, под которым понимают содержание растворенного вещества (в определенных единицах) в единице массы (объема) раствора (растворителя). Основными способами выражения концентрации растворов являются следующие:

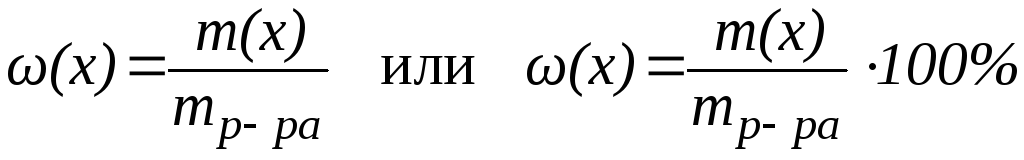

1. Массовая доля вещества (x) это отношение массы данного компонента x, содержащегося в системе, к общей массе этой системы:

|

|

(1) |

Выражается в долях единицы или в %. Массовая доля компонента в % показывает, сколько г данного компонента содержится в 100 г раствора. Например, раствор NaCl с массовой долей 0,9% содержит 0,9 г NaCl в 100 г раствора.

2. Молярная концентрация раствора С(х) это отношение количества вещества компонента n(х) к объему раствора Vр-ра:

|

|

(2) |

Единицей количества вещества является моль, т. е. то количество вещества, которое содержит столько реальных или условных частиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг изотопа С12. При использовании моля как единицы количества вещества следует знать, какие частицы имеются в виду: молекулы, атомы, электроны или другие. Молярная масса М(х) это отношение массы к количеству вещества (г/моль):

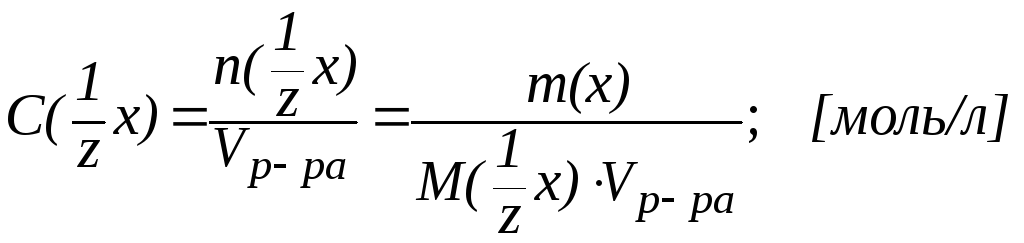

3. Молярная

концентрация эквивалента С(![]() x)

это отношение количества эквивалента

вещества n(

x)

это отношение количества эквивалента

вещества n(![]() x)

к объему раствора Vр-ра:

x)

к объему раствора Vр-ра:

|

|

(3) |

Химический эквивалент – это реальная или условная частица вещества, которая может замещать, присоединять или высвобождать 1 ион водорода в кислотно-основных или ионообменных реакциях.

Так же, как молекула, атом или ион, эквивалент безразмерен.

Масса моля

эквивалентов называется молярной

массой эквивалента

М(![]() x).

Величина

x).

Величина ![]() называется

фактором

эквивалентности.

Она показывает,

какая доля реальной частицы вещества

соответствует эквиваленту. Для правильного

определения эквивалента вещества надо

исходить из конкретной реакции, в которой

это вещество участвует, например, в

реакции взаимодействия Н3РО4

с NaOH

может происходить замещение одного,

двух или трех протонов:

называется

фактором

эквивалентности.

Она показывает,

какая доля реальной частицы вещества

соответствует эквиваленту. Для правильного

определения эквивалента вещества надо

исходить из конкретной реакции, в которой

это вещество участвует, например, в

реакции взаимодействия Н3РО4

с NaOH

может происходить замещение одного,

двух или трех протонов:

1. H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O;

2. H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O;

3. H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O.

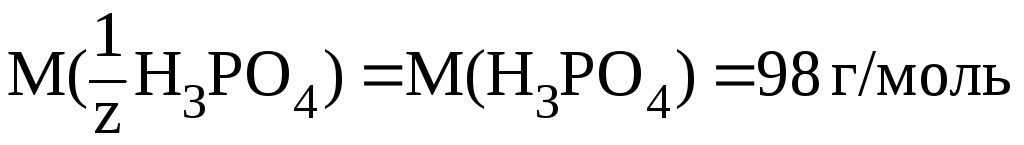

В

соответствии с определением эквивалента,

в 1-й реакции замещается один протон,

следовательно, молярная масса эквивалента

вещества равна молярной массе, т. е.

z l

и  .

В данном случае:

.

В данном случае:

.

.

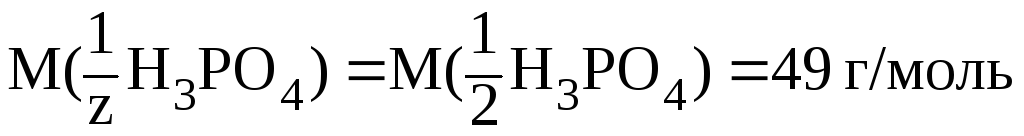

Во 2-й

реакции происходит замещение двух

протонов, следовательно, молярная масса

эквивалента составит половину молярной

массы Н3РО4,

т. e.

z 2,

а  .

Здесь:

.

Здесь:

.

.

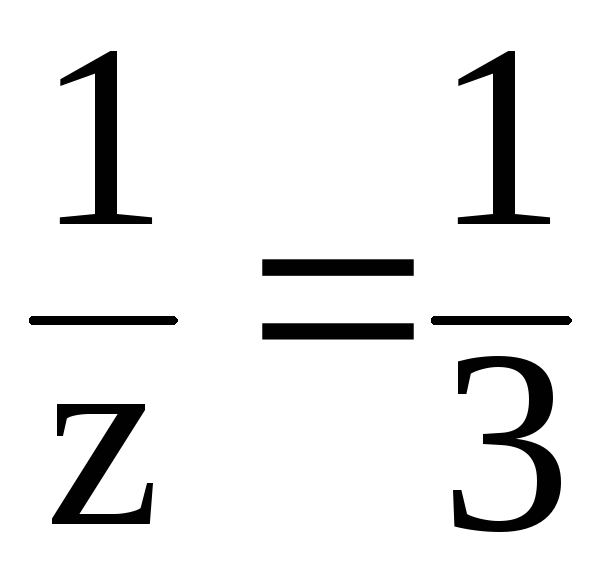

В 3-й реакции

происходит замещение трех протонов и

молярная масса эквивалента составит

третью часть молярной массы Н3РО4,

т.е. z 3,

a

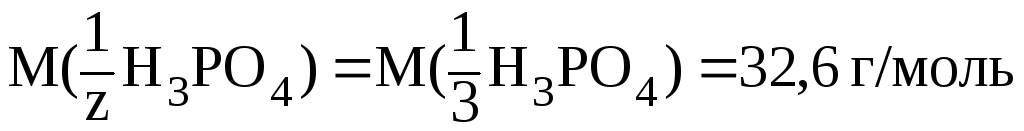

.

Соответственно:

.

Соответственно:

.

.

В реакциях обмена, где непосредственно не участвуют протоны, эквиваленты могут быть определены косвенным путем, введением вспомогательных реакций, анализ результатов которых позволяет вывести правило, что z для всех реакций равен суммарному заряду обменивающихся ионов в молекуле вещества, участвующего в конкретной химической реакции.

Примеры:

1. AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl.

Для AlCl3 обменивается 1 ион Al3+ с зарядом +3, следовательно, z = 13 = 3. Таким образом:

Можно также сказать,

что обмениваются 3 иона хлора с зарядом

1.

Тогда z = 31 = 3

и

Для AgNO3 z = 11 = 1 (обменивается 1 ион Ag+ с зарядом +1 или обменивается 1 ион NO3 с зарядом 1).

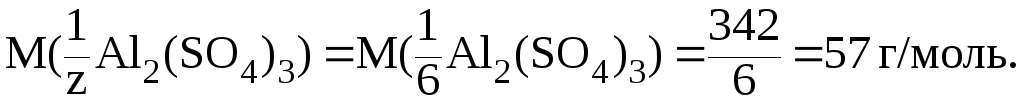

2. Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4 + 2AlCl3.

Для Al2(SO4)3 z = 23 = 6 (обменивается 2 иона Al3+ с зарядом +3 или 3 иона SO42 с зарядом 2). Следовательно,

Итак,

запись С(![]() H2SO4)

= 0,02 моль/л означает, что имеется раствор,

в 1 л которого содержится 0,02 моль

эквивалента H2SO4,

а молярная масса эквивалента H2SO4

составляет при этом

H2SO4)

= 0,02 моль/л означает, что имеется раствор,

в 1 л которого содержится 0,02 моль

эквивалента H2SO4,

а молярная масса эквивалента H2SO4

составляет при этом

![]() молярной массыH2SO4,

т. е. 1 л раствора содержит

молярной массыH2SO4,

т. е. 1 л раствора содержит

![]() H2SO4.

H2SO4.

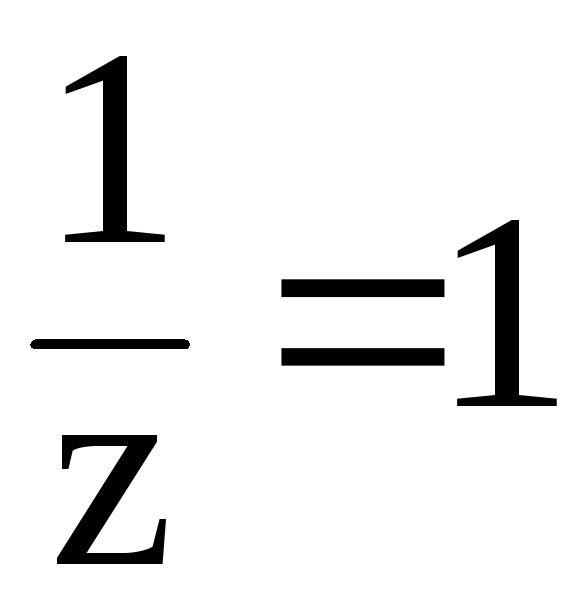

При

факторе эквивалентности  молярная концентрация эквивалента

равна молярной концентрации раствора.

молярная концентрация эквивалента

равна молярной концентрации раствора.

4. Титр Т(x) – это отношение массы вещества к объему раствора (в мл):

|

|

(4) |

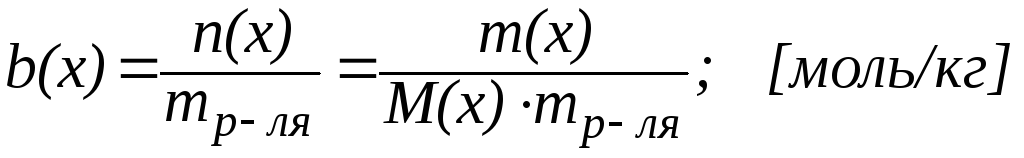

5. Моляльная концентрация (моляльность) b(х) – это отношение количества растворенного вещества (в молях) к массе m растворителя:

|

|

(5) |

6. Мольная доля N(x) – это отношение количества вещества данного компонента, содержащегося в системе, к общему количеству веществ системы:

|

|

(6) |

Выражается в долях единицы или в %.

7. Коэффициентом растворимости вещества Р(x) называют максимальную массу вещества, выраженную в г, которая может раствориться в 100 г растворителя.