- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Исторический экскурс в учение об умственной отсталости

- •2.2. Причины умственной отсталости

- •2.3. Патогенез умственной отсталости

- •2.4. Систематика умственной отсталости

- •2.5. Симптомы умственной отсталости 2.5.1. Легкая умственная отсталость

- •2.5.2. Умеренная умственная отсталость

- •2.5.3. Тяжелая умственная отсталость

- •2.5.4. Глубокая умственная отсталость

- •2.6. Ранняя диагностика умственной отсталости

- •2.7. Динамика умственной отсталости

- •2.8. Поздняя абилитация

- •Глава 3

- •3.1. Формирование представлений об «умственной отсталости» в психолого-педагогических исследованиях

- •3.2. Диагностика сенсорно-перцептивных функций у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.3. Диагностика социального развития детей и подростков с тяжелой и глубокой умственной отсталостью

- •3.3.1. Возрастная группа с 7 до и лет

- •3.3.2. Возрастная группа с 12 до 18 лет

- •3.4. Оценка родителями сформированности социально-бытовых навыков и эмоционально-поведенческих реакций у взрослых детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5. Диагностика социально-бытовых навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5.1. Развитие социально-бытовых навыков в условиях дома

- •3.5.2. Развитие социально-бытовых навыков вне дома

- •3.5.3. Развитие учебных навыков и навыков трудовой деятельности

- •3.6. Диагностика эмоционального состояния у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.7. Диагностика речевого развития молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •Глава 4

- •4.1. Значение общения

- •4.2. Вербальные и невербальные средства общения

- •4.3. Особенности формирования

- •4.3-1. Диагностика коммуникативных навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •4.4. Развитие коммуникативных навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в процессе обучения

- •4.5. Рекомендации по формированию вербального общения у умственно отсталых детей

- •4.5.1. Развитие способности познавать себя

- •4.5.2. Развитие умения заботиться о себе

- •4.5.3. Развитие способности ориентироваться

- •4.5.4. Развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них

- •4.5.5. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращения окружающих

- •4.5.6. Развитие умения воспринимать речь

- •4.5.7. Развитие умения подражать

- •4.5.8. Развитие умения соблюдать очередность в разговоре

- •4.5-9. Развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни

- •4.6. Рекомендации по формированию невербального общения у умственно отсталых детей

- •4.6.1. Система жестов как средство невербального общения

- •4.6.2. Система символов (пиктограмм) как средство невербального общения

- •Глава 5

- •5.1. Развитие половой идентичности и полоролевого поведения в онтогенезе ребенка

- •5.2. Особенности психосексуального развития детей и подростков с умственной отсталостью

- •5.3. Концепции полоролевой

- •5.4. Исследование полоролевой идентификации подростков с умственной отсталостью

- •5.4.1. Результаты рисуночного теста

- •5.4.2. Результаты теста «Возраст. Пол. Роль» (впр)

- •5.5. Исследование полоролевого поведения подростков с умственной отсталостью

- •5.6. Исследование сексуального

- •5.7. Рекомендации по половому

- •Глава 6

- •6.1. Стили и типы родительского воспитания

- •6.2. Рождение ребенка с нарушением психического развития как фактор, влияющий на жизнедеятельность семьи

- •6.3. Своеобразие взаимоотношений родителей и детей с нарушением в развитии

- •6.4. Социально-психологическая

- •6.5. Исследование межличностных отношений в семьях, имеющих детей с умственной отсталостью

- •6.6. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с умственной отсталостью

- •6.7. Особенности взаимоотношений в семьях, имеющих взрослых детей с умственной отсталостью

- •Глава 7

- •7.1. Роль матери в семье

- •7.2. Социальная адаптация матери, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью

- •7.3. Исследование личностных качеств матерей методом наблюдения

- •7.4. Исследование личностных качеств матерей методом беседы

- •7.5. Исследование личностных качеств матерей биографическим методом

- •7.6. Исследование уровня тревожности и ее причин у матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •7.7. Исследование уровня

- •7.8. Исследование внутреннего мира матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •Глава 8

- •8.1. Интеграция, ее взаимосвязь

- •8.2. История становления социальной интеграции умственно отсталых людей в россии

- •8.3. Изменение нормативно-правовой базы в отношении инвалидов с умственной отсталостью

- •8.4. Отношение общества к лицам с нарушением интеллекта

- •8.4.1. Информированность общества об инвалидах с психическими нарушениями

- •8.4.2. Отношение разных категорий населения к инвалидам с психическими нарушениями

- •Глава 9

- •9.1. Реабилитационные службы помощи умственно отсталым людям

- •9.2. Центры дневного пребывания

- •9.2.1. Центр дневного пребывания при специальной (коррекционной) школе

- •9.2.2. Исследование реабилитации умственно отсталых лиц в условиях центра дневного пребывания

- •9.2.3. Центр дневного пребывания в системе социальной защиты

- •9.3. Социальные гостиницы

- •9.3-1. Социальная гостиница как модель подготовки к независимой жизни

- •9.4. Социально-реабилитационный центр как модель поддерживаемого проживания интернатного типа

- •9.4.1. Содержание учебно-воспитательной работы в центре

- •9.4.2. Структура центра

- •9.5. Рекомендации по психолого-педагогической реабилитации детей с умственной отсталостью и их родителей в системе поддерживаемого проживания

- •9.5.1. Реабилитационная работа с родителями

- •9.5.2. Организация общения и совместной деятельности родителей с детьми

- •9.5.3. Реабилитационная работа с детьми-инвалидами

- •Глава 10

- •10.1. Принципы и формы реабилитации в кемпхильских общинах

- •10.2. Исторический аспект идей

- •10.3. Структура центра социально-психологической реабилитации «деревня светлана»

- •10.4. Ритм жизни в центре «деревня светлана»

- •10.5. Индивидуальные особенности социально-психологической реабилитации молодых людей с нарушением интеллекта, проживающих в центре «деревня светлана»

- •1.2. Методика «Социограмма». Педагогический анализ социального развития людей с множественными нарушениями (форма pac-s/p). На основе третьего издания по X. С. Гюнцбургу

- •1.3. Опросник для родителей:

- •1.5. Анкета для определения эмоционально-поведенческих особенностей

- •1.8. Психологическая автобиография

- •1.9. Методика «Шкала самооценки» (по ч. Д. Спилбергеру, ю. Л. Ханину)

- •1.10. Методика «Семантический дифференциал»

- •1.11. Методика «Незаконченные предложения»

- •1.12. Методика исследования самоотношения (по с. Р. Пантелееву)

- •1.13. Методика «Самоактуализация» (по а. Маслоу)

- •1.14. Анкета 1. «Информированность об инвалидах с психическими нарушениями»

- •2.1. Положение

- •2.2. Положение

- •2.3. Положение

- •1. Здоровье

- •3. Отношения с близкими людьми

- •4. Безопасность

- •5. Включенность в общество (социальная роль и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с разными группами людей)

- •6. Эмоциональное здоровье

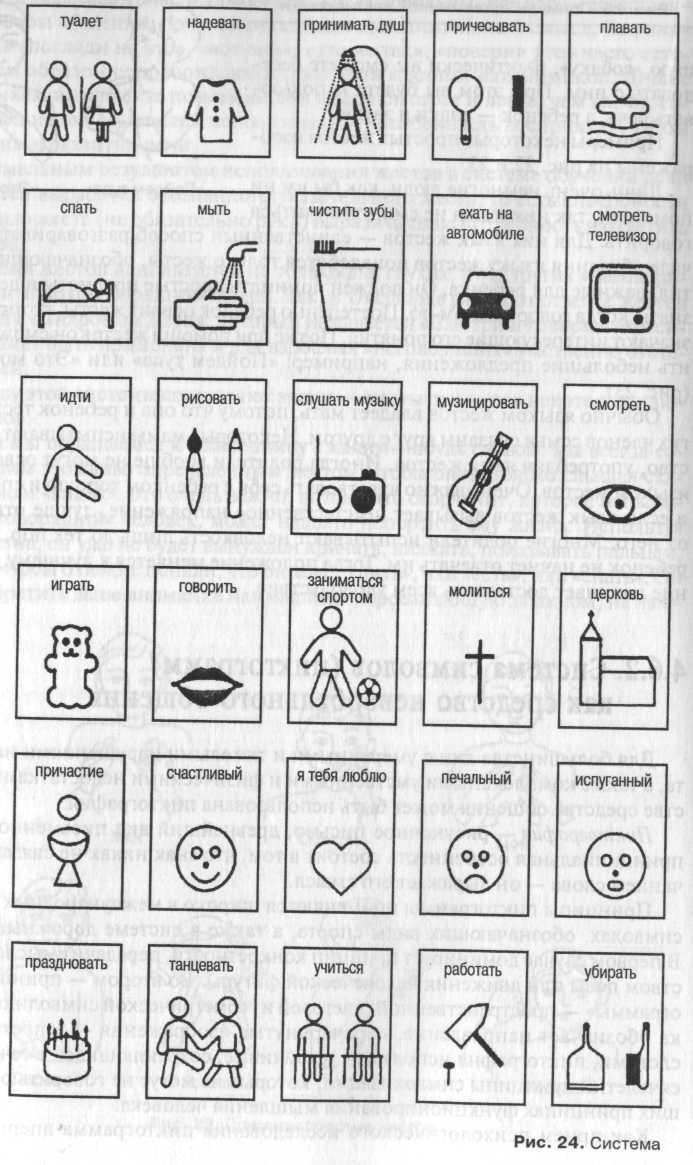

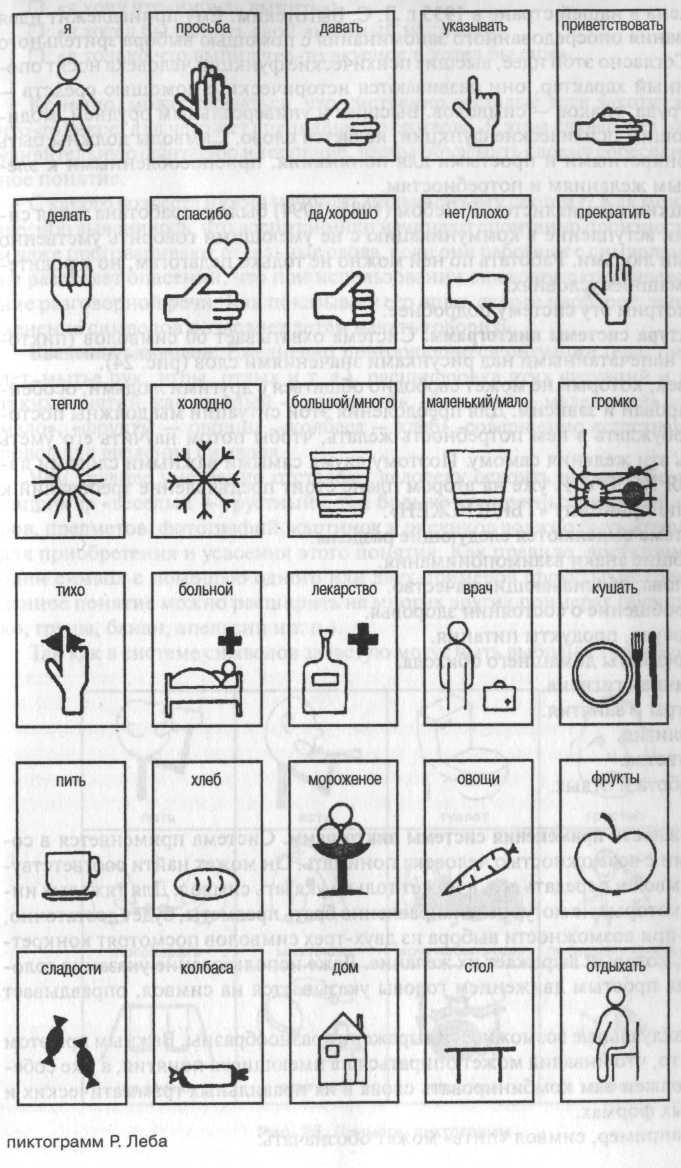

4.6.2. Система символов (пиктограмм) как средство невербального общения

Для большинства лиц с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, а также комплексными умственными и физическими недостатками в качестве средства общения может быть использована пиктография.

Пиктография — рисуночное письмо, древнейший вид письменности. Его принципиальная особенность состоит в том, что знак никак не связан со звучанием слова — он выражает его смысл.

Принципы пиктограммы применяются широко в международных знаках и символах, обозначающих виды спорта, а также в системе дорожных знаков. В первом случае доминирует принцип конкретности, передачи смысла посредством позы или движения человеческой фигуры. Во втором — принцип «идеограммы» — пространственной, цветовой и геометрической символики. Стрелка обозначает направление, перечеркнутые изображения — запрет. Иными словами, пиктография использует устойчивые, сохраняющиеся в течение тысячелетий принципы символизации, которые не могут не говорить о важнейших принципах функционирования мышления человека.

Как прием психологического исследования пиктограмма впервые была

149

149

150

151

151

предложена в нашей стране в 1935 г. Л. С. Выготским. Ему принадлежит идея исследования опосредованного запоминания с помощью выбора зрительного образа. Согласно этой идее, высшие психические функции человека носят опосредованный характер, они развиваются исторически с помощью средств — орудий труда, знаков — символов. Высшим и универсальным орудием, модифицирующим психические функции, является слово. Символы должны быть очень конкретными и простыми для понимания, приспособленными к элементарным желаниям и потребностям.

Немецким специалистом Р. Лебом (1985-1994) была разработана такая система, как вступление в коммуникацию с не умеющими говорить умственно отсталыми людьми. Работать по ней можно не только педагогам, но и родителям в домашних условиях.

Рассмотрим эту систему подробнее.

Структура системы пиктограмм. Система охватывает 60 символов (пиктограмм) с напечатанными над рисунками значениями слов (рис. 24).

Человек, который не может свободно общаться с другими людьми, особенно изолирован и зависим. Для преодоления этой ситуации мы должны постоянно пробуждать в нем потребность желать, чтобы потом научить его уметь выразить эти желания самому. Поэтому двумя самыми важными словами являются «Я ХОЧУ». И уже на втором плане стоит предъявление требований к ребенку по принципу «ТЫ ДОЛЖЕН».

В системе выделяются следующие разделы.

1. Общие знаки взаимопонимания.

2. Слова, обозначающие качество.

3. Сообщение о состоянии здоровья.

4. Посуда, продукты питания.

5. Предметы домашнего обихода.

6. Личная гигиена.

7. Игры и занятия.

8. Религия.

9. Чувства.

10. Работа и отдых.

Возможности применения системы пиктограмм. Система применяется в соответствии с возможностью человека понимать. Он может найти соответствующий символ и передать его, а может только указать символ. Для тяжелых инвалидов, которые не могут целенаправленно брать предметы, будет достаточно, если они при возможности выбора из двух-трех символов посмотрят конкретно на тот, который выражает их желание. Даже использование указания головой, когда простым движением головы указывается на символ, оправдывает себя.

Индивидуальные возможности выражения разнообразны. Важным при этом является то, что инвалид может опираться на имеющиеся понятия, а уже собеседник должен сам комбинировать слова в их правильных грамматических и временных формах.

Так, например, символ «пить» может обозначать:

152

□ «я хочу что-нибудь выпить»;

□ «я хотел бы выпить свой любимый напиток»;

О «я только что выпил что-то вкусное и хотел бы еще».

Конечно, может оказаться, что умственно отсталые дети захотят выразить что-то такое, для чего нет специального символа. В этом случае они развивают удивительную фантазию и терпение, чтобы объяснить своему собеседнику данное понятие.

С какого возраста нужно начинать применять эту систему? Как можно раньше, ибо выяснилось, что воспитанники начинают спонтанно произносить звуки и даже проговаривают отдельные слова, если они работают с символами. Р. Леб не разделяет опасений, что при использовании символов затрудняется обучение разговорной речи. Как показывает его опыт, скорее наоборот: только применение символов позволяет детям начать говорить.

Введение символов. Ежедневно повторяющиеся ситуации (еда, питье, туалет, мытье рук, игры, отдых и т. д.), расшифровка этих ситуаций и развитие таких понятий, как «теплый — холодный», «большой — маленький», «много — мало», «фрукты — овощи», «колбаса — хлеб», совершенно естественно дают повод для введения символа.

Чем труднее умственно отсталому человеку освоить какое-либо понятие, например «веселый — грустный», тем больше конкретных ситуаций и примеров, предметов, фотографий, картинок и рисунков должно быть использовано для приобретения и усвоения этого понятия. Как правило, достаточно ввести один символ с помощью одного или двух примеров (фрукты: яблоко). Затем данное понятие можно расширить на многих других примерах (фрукты: яблоко, груша, банан, апельсин и т. п.).

Так как в системе символов зачастую могут быть выбраны только основные

153

понятия, важно переспрашивать: «Ты хочешь яблоко?» Это как раз и будет тот подходящий момент, когда вводятся символы «да» и «нет». Эти символы имеют только два значения: «да — хорошо» и «нет — плохо». На практике же значения «да» и «нет» сопровождаются отрицательным или утвердительным кивком головы, тогда как значения «хорошо» и «плохо» — при помощи изображения жеста большим пальцем руки.

Недостаточно только показать символ, обязательно следует произносить в этот момент слово, сопровождать его жестами и мимикой.

Если у умственно отсталого ребенка возникают проблемы с символом «я» (например, у больных аутизмом), можно на символ наклеить его маленькую фотографию.

Работа по усвоению и использованию пиктограмм должна проводиться в тесном сотрудничестве с родителями, чтобы за пределами школы ребенок, подросток тоже мог общаться с окружающими его людьми.

Внешними формами коммуникативной помощи в системе символов являются следующие.

1. Неэлектронная коммуникативная помощь, выраженная через реальные объекты, миниатюры, картинки, фотографии, таблицы символов, коммуникативные ящики, таблицы с картинками, письменную речь. Преимуществом неэлектронной помощи является легкость в изготовлении, применении и транспортировке. Недостатком служит зависимость от личности человека, разбирающегося в коммуникативном методе, и высокие требования к его способностям концентрации и восприимчивости.

2. Электронная коммуникативная помощь — это аппараты вместе или без речевого выходного устройства (электронные таблицы с картинками, говорящие приборы, компьютеры). Преимущество ее состоит в относительной независимости от партнера.

Сейчас в мире широко распространяется методика так называемой поддерживающей коммуникации (У. Кристин, 1999). Решающим фактором для использования метода поддерживающей коммуникации является осознание того, что имеющиеся на данный момент возможности человека не позволяют ему полностью удовлетворить потребности в коммуникации. Поддерживающая коммуникация направлена на расширение коммуникативных возможностей человека в его повседневной жизни.

Чтобы обеспечить «неговорящему» человеку более эффективную коммуникацию, используются двигательные функции частей тела. С помощью взгляда, мимики, жеста, указания на фотографию, картинку или символ (пиктограмму) человек с речевыми нарушениями может осуществить свое высказывание или, по крайней мере, просигнализировать о намерении осуществить его. Успех такого типа коммуникации во многом зависит от чуткости, внимательности, терпения собеседника.

Особенно активно используются пиктограммы, которые помещаются в отдельные коммуникативные таблицы, в коммуникативные тетради. С пиктограммами знакомятся все учащиеся, независимо от того, могут они говорить или нет, так как очень важно, чтобы не только педагог общался с «неговоря-щим» ребенком, но и другие ученики. Если с помощью коммуникативной таб-

154

лицы или коммуникативной тетради ребенок сможет общаться со своими товарищами, это будет самым большим достижением.

С помощью пиктограмм дети могут сообщить о своих потребностях («хочу пить», «хочу в туалет», «хочу побыть один», «хочу послушать музыку»). Используя пиктограммы, учащиеся рассказывают о каком-либо событии, о том, например, как они провели выходные дни, каникулы (рис. 25).

Коммуникативные карточки, таблицы или тетради составляются индивидуально для каждого ученика, нуждающегося в них. Количество используемых символов может увеличиваться по мере усвоения их значений, причем этот круг расширяется в направлении от символов, обозначающих жизненно необходимые понятия (туалет, пить, больно, плохо, холодно), к символам самых разнообразных вещей, входящих в круг интересов ребенка или подростка.

154

ПОЛОРОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ