kvant_mech

.pdf

массы частицы, ширины барьера и его высоты над Е. Поэтому туннельный эффект не играет никакой роли в макроскопических явлениях. Например, для массы 10–4г, при дефиците энергии 10–8 эрг и ширине барьера 10–4 см, показатель экспоненты

равен 3·1017 и прозрачность барьера D~e−31017~10−17 !

Однако для частиц микромира он может иметь очень большое значение, например, в ядерной физике. Здесь мы рассмотрим один пример: явление холодной эмиссии.

§25 Холодная эмиссия

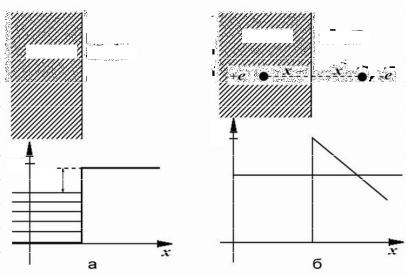

В электродинамике мы видели, что для электронов в куске металла поле можно представить в виде прямоугольной ямы. При включении внешнего поля, «вытягивающего» электроны напряженностью E, a добавка к потенциальной энергии электрона вне металла –eEx.

Металл Вакуум

Металл Вакуум

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

x |

|

||||

+e |

-e |

||||||

|

|

U U0

0 Aвых

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

x |

а |

|

|

б |

|

||

|

|

|

|

|

Рис.15 а) в отсутствии внешнего поля, б) внешнее электрическое поле E

71

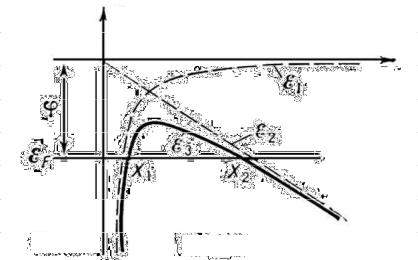

Таким образом, в области справа возникает потенциальный барьер,которыйдлясамыхбыстрыхэлектроновсэнергиейЕ=Еф в точке с координатой x имеет высоту ϕ(x)=–еЕx+U0–Еф или ϕ(x)= –еЕx+А, где А=U0–Еф –работа выхода электрона. Класси-

ческая точка поворота определяется из соотношения Тогда показатель в экспоненте равен:

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

x0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||||

−2 |

2m |

|

∫ |

A − |

|

|

dx=−4 |

2m |

3eħE |

(A −eEx)3/2= |

|

eEx |

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

0 |

||||

= 4 |

|

|

A3/2 3eħE |

|

|

||||||

|

2m |

|

|

||||||||

Следовательно, для зависимости силы тока холодной эмиссии от напряженности поля получим I=I0e–C/E, где I0 сила тока

при E→ , а C = 4

2m A3/2

2m A3/2 3eħ , где A=U0–Еф – работа выхода электрона из металла. Ток нарастает плавно от E=0 и

3eħ , где A=U0–Еф – работа выхода электрона из металла. Ток нарастает плавно от E=0 и

становится ~ I0 при E~C (происходит “насыщение”). Сравним этот результат с предсказаниями классической

физики. На первый взгляд холодная эмиссия вообще невозможна, т.к. барьер имеет неизменную высоту при любых E, а туннельный эффект не существует. На самом деле это не так, поскольку на вылетевший электрон действует не только внешнее поле, но и сила его «изображения» е2/4х2, которая создает добавку к потенциалу –е2/4х, и полный потенциал снаружи будет U(x)= –e E х–е2/4х+U0–Еф.

72

U

x

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E1 |

||

|

ϕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

||

|

|

|

|

|

|

E3 |

|

|

|

|

|

|

||||

Eф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

x1 |

|

|

|

x |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Металл Вакуум

Рис. 16 Потенциальная энергия φ электрона вблизи поверхности металла

х—расстояниеотповерхности;Е1—вотсутствииэлектриче- ского поля; Е2 — в однородном внешнем электрическом поле; Е3 — суммарная потенциальная энергия электрона; Еф — энергия Ферми металла; x2 — x1 — ширина потенциального барьера в присутствии поля.

Максимум этой функции определяется из –e E +е2/4х02=0. Откуда х0=½(е/ E )½ и U(x0)= –e3/2 E 1/2+U0–Еф.Высота барьера понижается на e3/2 E 1/2. В классической модели холодная эмиссия начнется, когда потенциал сравняется с энергией электронов,находящихсянауровнеФерми,т.е.приe3/2E 1/2≥U0–Еф или приE0=(U0–Еф)2/е3=А2/е3.Графиктоканачинаетсясэтойточки и идет значительно ниже кривой, предсказываемой квантовой механикой. Опыт однозначно говорит здесь в пользу квантовой природы холодной эмиссии.

73

Математический аппарат квантовой механики

Операторы квантовой механики

ЛЕКЦИЯ 10

§26 Постулат средних значений. Линейность. Эрмитовость

Мы видели, что проекциям импульса в квантовой механике

можно сопоставить операторы: pˆ x |

= −i |

∂ |

, кинетической |

|||

ˆ |

2 |

|

k |

∂xk |

||

|

|

|

|

|

||

энергии – оператор Ek =− |

|

∆ и потенциальной энергии опе- |

||||

2m |

||||||

|

|

|

|

|

||

ратор Uˆ =U . Обобщая эти результаты, мы введем следую-

щий постулат:

Каждой физической величине L в квантовой механике сопоставляется некоторый оператор Lˆ . Этот постулат по-

рождает вопросы:

1.Как его найти?

2.Какой смысл имеет термин «сопоставляется»?

3.Накладываются ли какие-либо ограничения на операторы,

сопоставляемые физическим величинам?

Ответы:

1. Если величина в классической механике является функцией координат и импульсов, то оператор Lˆ получается из соответствующих классических формул с помощью замены координат операторами умножения на эти координаты,

74

xˆ = x ; yˆ = y ; zˆ = z , а проекций импульса, соответствен-

но, на −i ∂∂x ; −i ∂∂y ; −i ∂∂z .

Пример:

В классической физике момент импульса частицы определяется формулой: l =[r × p], а его проекции формулами:

lx=ypz–zpy, ly=zpx–xpz, lz=xpy–ypx. В квантовой механике проекциям момента импульса сопоставляются операторы:

|

|

∂ |

|

∂ |

|

|

||

lˆx = ypˆ ˆz − zpˆˆ y = −i y |

|

|

|

− z |

|

|

|

, |

|

∂z |

|

|

|||||

|

|

|

∂y |

|

||||

|

|

∂ |

|

∂ |

|

|

||

lˆy = zpˆˆ x − xpˆˆz = −i z |

|

|

|

− x |

|

|

|

и т.п. |

∂x |

|

|

||||||

|

|

∂z |

|

|||||

Если величина L в классической механике не фигурирует, для соответствующего оператора Lˆ приходится прибегать в каждом случае к специфическим рассуждениям.

2. На второй вопрос ответ дает постулат средних значений, согласно которому среднее значение физической величины L в состоянии с волновой функцией Ψ задается формулой:

L = ∫∫∫ψ*Lˆψ dV . Это соотношение для операторов Lˆ типа

умножениянакакую-либофункциюкоординатF(x,y,z)очевид- но:

F = ∫∫∫ψ *F(x,y,z)ψdV = ∫∫∫F(x,y,z)ψ *ψdV =

= ∫∫∫F(x,y,z)dw , что совпадает с определением среднего. Для других случаев мы примем это как постулат.

75

3.а. Операторы, сопоставляемые физическим вели-

чинам, должны быть линейными, |

т.е. для любых Ψ1 и |

Ψ2 и постоянных c1 и с2 должно |

выполняться равенство: |

Lˆ(c1ψ1 +c2ψ2) = c1Lˆψ1 +c2Lˆψ2. Можно проверить, что опе-

раторы pˆ , xˆ иихвещественныефункцииудовлетворяютусловию линейности.

3.б. Операторы квантовой механики, сопоставляемые физическим величинам, для широкого класса функций Ψ1 и Ψ2 должны удовлетворять условию:

∫∫∫ψ1* Lˆψ2dV = ∫∫∫ψ2(Lˆψ1)* dV ≡ ∫∫∫(Lˆψ1)*ψ2dV .

Это условие называется условием самосопряженности или «эрмитовости», оно позволяет «перебросить» действие оператора с функции Ψ2 на Ψ1 и гарантирует при Ψ1=Ψ2 веществен-

ность среднего значения L:

L = ∫∫∫ψ1* Lˆψ1dV = ∫∫∫ψ1(Lˆψ1)* dV = L* .

Эрмитовостьоператоров xˆ , yˆ , zˆ иихвещественныхфункций очевидна (простое умножение). Докажем эрмитовость

pˆ x = −i |

∂ |

. |

Имеем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

+∞ |

∂x |

|

|

|

+∞ |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

∂ψ |

|

|

|

|

|

∂ψ |

* |

|

|

|||

|

−i |

|

|

ψ1*ψ2 |

+ |

|

ψ2 i |

dx |

= |

||||||

ψ1* |

|

2 |

dx = −i |

|

1 |

||||||||||

−∫∞ |

|

|

|

∂x |

|

|

−∞ |

|

∫ |

|

∂x |

|

|

|

|

= ∫ψ2 −i ∂∂ψx1 *dx

Мы воспользовались интегрированием по частям и тем, что Ψ2 и Ψ1 должны обращаться в нуль при х→± . Заметим, что функции, соответствующие инфинитному движению, напри-

76

мер, exp{i (pr − Et)}– плоская волна де Бройля, не удовлетворяют этому требованию, мы можем, однако, всегда считать, что частица находится в ящике очень больших размеров и волновая функция обращается на его стенках в нуль.

(pr − Et)}– плоская волна де Бройля, не удовлетворяют этому требованию, мы можем, однако, всегда считать, что частица находится в ящике очень больших размеров и волновая функция обращается на его стенках в нуль.

§27 Алгебра операторов. Коммутаторы. Обратный и единичный операторы. Функции оператора

1. Сумма и разность операторов определяются очевидны-

ми равенствами:

(Lˆ ± Mˆ )ψ = Lˆψ ± Mˆψ .

2.Произведение операторов LMˆ ˆ определяется как после-

довательное действие операторов Mˆ (сначала) и Lˆ (потом) на волновую функцию Ψ. В общем случае произведение операторов не подчиняется коммутативному закону и

LMˆ ˆ ≠ MLˆ ˆ .

3. Разность LMˆ ˆ − MLˆ ˆ называется коммутатором операторов Lˆ и Mˆ и обозначается [Lˆ,Mˆ ]. Вычислим, например,

коммутатор операторов xˆ и pˆx , и покажем, что они не коммутируют:

[xˆ,pˆx ]ψ ≡ (xpˆˆx − pˆx xˆ)ψ = −i x ∂∂ψx +i ∂∂x (xψ)=i ψ .

Откуда (xpˆˆx − pˆx xˆ) = i .

Оператор проекции импульса на какую-нибудь ось и оператор координаты вдоль другой оси, очевидно, коммутируют, и

77

(xˆi pˆxk − pˆxk xˆi ) = 0 при i≠k.

4. Докажем одно важное свойство эрмитовых операторов: Произведение эрмитовых операторов LMˆ ˆ есть также эрмитов оператор:

∫∫∫ψ1*LMˆ ˆψ2dV = ∫∫∫Mˆψ2(Lˆψ1)*dV = ∫∫∫(Lˆψ1)*Mˆψ2dV =

= ∫∫∫ψ2(MLˆ ˆψ1)* dV .

Откуда следует эрмитовость LMˆ ˆ . В частности, из этого сле-

дует эрмитовость операторов проекций момента импульса:

lˆx = ypˆ ˆz − zpˆˆ y .

5. Оператор Lˆ−1 называется обратным оператору Lˆ и определяется равенством: LLˆ ˆ−1 = Iˆ, где Iˆ – оператор тождественного преобразования такой, что Iˆψ =ψ .

Подействуем оператором Lˆ−1 на обе стороны определяющего равенства Lˆ−1Lˆ (Lˆ−1ψ)= Lˆ−1Iˆψ = Lˆ−1ψ = ILˆˆ−1ψ = LLˆ ˆ−1 (Lˆ−1ψ), от-

куда следует Lˆ−1Lˆ = LLˆ ˆ−1 = Iˆ .

Из сказанного следует, что для операторов Lˆ и Mˆ , если они не коммутируют друг с другом, существуют два частных

Lˆ−1Mˆ и MLˆ ˆ−1.

6. Для рациональной или разлагающейся в ряд функции

ˆ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ˆ |

f (L) можно ввести понятие функции оператора L . Напри- |

||||||||||||

мер, для экспоненты: |

|

ˆ |

|

ˆ2 |

|

ˆ3 |

|

ˆn |

|

|||

|

Lˆ |

|

|

|

|

|

|

|||||

e |

= Iˆ + |

|

L |

|

+ |

L |

+ |

L |

+...+ |

L |

+... |

|

|

1! |

2! |

3! |

n! |

||||||||

78

ЛЕКЦИЯ 11

§28 Собственные функции и собственные значения оператора

Рассмотрим физическую величину L и соответствующий ей оператор Lˆ . Найдем средний квадрат флуктуации (∆L = Lˆ − L) этой величины всостояниисволновойфункцией Ψ. Согласно определению среднего значения имеем:

∆L2 = ∫∫∫ψ* (Lˆ − L)2ψdV .

Пользуясь эрмитовостью оператора Lˆ − L, преобразуем это выражение:

∆L2 = ∫∫∫[(Lˆ − L)ψ]* (Lˆ − L)ψdV = ∫∫∫|(Lˆ − L)ψ |2 dV .

Поставим теперь себе целью найти такие состояния Ψ, в которых отсутствует разброс значений L и эта величина имеет определенное значение, совпадающее со средним значени-

ем: L = L и ∆L2 = 0. Поскольку подинтегральная функция не отрицательна, это возможно, если только эта функция тожде-

ˆ |

|

|

ˆ |

|

|

|

|

||

ственно равна нулю (L − L)ψ = (L − L)ψ ≡ 0, и мы прихо- |

||||

дим к уравнению: |

ˆ |

|

||

|

15.2 |

|||

|

Lψ = Lψ . |

|||

Таким образом, для того, чтобы в состоянии с волновой функцией Ψ величина L имела определенное значение, Ψ должна быть

решением этого уравнения. Иначе говоря, оператор Lˆ , действуя на Ψ, должен ее воспроизводить, но с численным коэффици-

79

ентом L, равным искомому значению величины L. Волновые функции, удовлетворяющие этому, называются собственными функциями,анаборчиселL –собственнымизначениямиопера-

тора Lˆ . Если Ψ не удовлетворяет (15.2), то в таком состоянии L не имеет определенного значения и существует разброс значений этой величины.

Проиллюстрируем это на примере частицы в ящике с непроницаемыми стенками. Мы видели, что для нее волновые

функции определяются формулой: ψn =  a2 sin nπa x .

a2 sin nπa x .

Подействуем |

на |

нее |

оператором pˆx = −i |

∂ |

. Тогда |

|||||

∂x |

||||||||||

|

|

|

|

nπ cos |

nπx |

|

|

|||

pˆxψn = −i |

2 |

|

. Т.к. правая часть не пропорци- |

|||||||

a |

a |

|||||||||

|

|

|

|

a |

|

|

|

|||

ональна Ψn, то последняя не является собственной функцией оператора pˆx , и проекция импульса не имеет определенного значения. Физически это очевидно, т.к. в силу симметрии за-

дачи рх может быть как положительной, так и отрицательной |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

величиной. |

|

|

|

|

|

|

= ( |

|

|

|

)2 − |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Найдем |

|

|

|

и ∆ |

px2 |

|

|

(px )2 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

px |

|

px |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2i a |

nπx ∂ |

|

|

nπx |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

Имеем: |

|

px |

= − |

|

|

|

|

|

sin |

|

|

|

|

|

|

|

sin |

|

|

|

|

|

dx = |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

∫0 |

|

a |

|

|

|

∂x |

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

= −i naπ2 |

∫0 sin |

2nπx |

dx = 0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 a |

nπx ∂2 |

|

nπx |

||||||||||||||||||

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Тогда |

∆px(n) = px(n) = − |

|

|

|

|

|

|

sin |

|

|

|

|

|

|

|

sin |

|

dx = |

|||||||||||||||

|

a |

|

|

|

|

a |

|

|

∂x |

2 |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∫0 |

|

|

|

|

|

a |

||||||||||

80