- •Для студентов фармацевтических институтов

- •Общая патология Введение Предмет «Патология» в системе формирования специальности – провизор

- •Предмет и задачи патологии в фармвузе

- •Глава 1. Общее учение о болезни (общая нозология)

- •1.2. Этиология. Патогенез. Нозология

- •1.3. Характер течения, стадии развития и исходы болезни

- •Глава 2. Наследственность, реактивность и резистентность в патологии

- •2.1. Наследственность в патологии

- •2.2. Реактивность и резистентность в патологии

- •2.3. Принципы лечения больного

- •Виды фармакотерапии больного

- •Глава 3. Повреждение клетки

- •3.1. Общие механизмы повреждения и гибели клетки

- •3.2. Экзогенные факторы повреждения клетки

- •3.2.1. Физические повреждающие факторы

- •3.2.2. Химические повреждающие факторы

- •3.2.3. Биологические повреждающие факторы

- •3.2.4. Психогенные повреждающие факторы

- •3.3. Эндогенные факторы повреждения клетки

- •Основные трансмембранные сигнальные механизмы

- •Последствия нарушений мембранной гормональной рецепции

- •3.5. Ультраструктурная патология

- •3.6. Механизмы клеточного саногенеза и их коррекция

- •Клеточные саногенетические механизмы и их коррекция

- •Глава 4. Типовые нарушения кровообращения

- •4.1. Типовые нарушения центрального кровообращения

- •4.2. Типовые нарушения местного кровообращения

- •Агрегация тромбоцитов при повреждении эндотелия

- •Микроциркуляторное русло

- •Механизмы двс-синдрома

- •Глава 5. Воспаление

- •Медиаторы воспаления

- •Глава 6. Инфекционный процесс. Лихорадка.

- •6.1. Инфекционный процесс

- •6.2. Лихорадка

- •Глава 7. Иммунопатология

- •7.1.Система иммунобиологического надзора (ибн)

- •Кооперация клеточного и гуморального иммунитета.

- •7.2. Аллергия

- •Этапы патогенеза аллергии реагинового типа

- •Этиология и патогенез аллергии цитотоксического типа

- •Этиология и патогенез аллергии иммунокомплексного типа

- •7.3.Иммунодефицитные состояния (идс)

- •Блоки созревания иммунных клеток при первичных идс

- •Глава 8. Патология водно-электролитного обмена и кщс

- •8.1. Водно-электролитный обмен и его регуляция

- •Распределение воды в организме

- •8.3. Нарушения обмена электролитов

- •8.4. Нарушения кислотно-щелочного состояния (кщс)

- •Глава 9. Патофизиология белкового обмена

- •9.1. Роль и обмен белков

- •9.2. Нарушения количественного поступления белка в организм

- •9.3. Нарушения качественного состава пищевых белков

- •Проявления дефицита незаменимыхаминокислот

- •Проявления избытка аминокислот

- •9.4. Нарушения обмена белков

- •Глава 10. Патофизиология нуклеинового обмена

- •10.1. Нуклеиновый метаболизм

- •10.2. Подагра

- •Глава 11. Патофизиология углеводного обмена

- •11.1. Значение и регуляция углеводного обмена

- •Пути регуляции гликемии и перемещения глюкозы в организме

- •11.2. Гипергликемии

- •11.3. Гипогликемии

- •11.4. Патология обмена сложных углеводов

- •Глава 12. Патофизиология липидного обмена

- •12.1. Липиды, их роль и обмен

- •Метаболизм липопротеинов

- •12.2. Нарушения переваривания и всасывания жиров.

- •12.3. Ожирение

- •12.4. Истощение

- •12.5. Атеросклероз

- •Стадии развития атеросклероза

- •Глава 13. Патофизиология обмена витаминов

- •13.1. Витамины, их роль, причины дефицита

- •13.2.Нарушения обмена энзимовитаминов

- •13.3.Нарушения обмена редокс-витаминов

- •13.4. Нарушения обмена гормоновитаминов

- •Глава 14. Опухолевый рост

- •Глава 15. Общие реакции организма на повреждение

- •15.1. Общий адаптационный синдром (оас)

- •15.2. Боль

- •Этапы формирования боли

- •Глава 16. Экстремальные состояния организма

- •16.1. Коллапс. Обморок

- •16.2. Шок

- •16.3. Кома

- •Частная патология Глава 17. Болезни системы крови

- •17.1. Гемопоэз и его регуляция

- •Клетки нормальной крови

- •17.2. Болезни «красной» крови (Анемии)

- •Классификация анемий

- •17.2.2. Острая постгеморрагическая анемия (опга)

- •17.2.3. Дисгемопоэтические анемии

- •17.2.3.1. Железодефицитные анемии (жда)

- •17.2.3.2. В12 и фолиево-дефицитная (мегалобластная) анемия

- •Гематологическая картина пернициозной анемии

- •17.2.4. Гемолитические анемии

- •17.2.4.1. Приобретенные гемолитические анемии

- •17.2.4.2. Наследственные гемолитические анемии

- •17.3. Болезния «белой» крови

- •17.3.1. Лейкоцитопатии

- •17.3.2. Тромбоцитопатии и тромбоцитопении

- •Глава 18. Болезни сердечнососудистой системы

- •18.1. Артериальное давление и его регуляция

- •Механизмы гомеореза ад

- •18.2. Гипертоническая болезнь

- •Стадии гб

- •Общий патогенез II стадии гб

- •18.3. Гипертонические кризы

- •18.4. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •18.5. Нарушения коронарного кровообращения

- •18.6. Ишемическая болезнь сердца (ибс)

- •Факторы риска коронарной недостаточности

- •18.7. Нарушения ритма сердца

- •18.7.1. Физиологические особенности системы автоматизма сердца

- •Электрофизиология миокарда

- •Эпизод остановки синусного узла

- •Желудочковая экстрасистолия

- •Эпизод функциональной пт

- •Аритмии, обусловленные нарушением проводимости.

- •Эпизод са-блока

- •Эпизод ав-блока

- •Глава 19. Болезни дыхательной системы

- •19.1. Общая физиология и патофизиология внешнего дыхания

- •19.2. Грипп

- •19.3. Бронхит

- •Этиопатогенез хронического бронхита

- •19.4. Бронхиальная астма

- •19.4.2. Инфекционно-аллергическая форма.

- •Этиопатогенез бронхиальной астмы

- •19.5. Пневмонии

- •19.6. Туберкулёз лёгких

- •Глава 20. Болезни пищеварительной системы

- •20.1. Общие механизмы нарушений пищеварения

- •20.2. Нарушения пищеварения в полости рта

- •20.3. Патология пищевода

- •20.4.Гастрит

- •20.5 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •20.6. Патология тонкой и толстой кишки (энтерит, колит)

- •20.6.1. Острый энтерит

- •20.6.2. Хронический энтерит

- •20.6.3. Хронический колит

- •20.7. Болезни гепатобилиарной системы и поджелудочной железы

- •20.7.1. Синдром печёночной недостаточности

- •20.7.2. Острые гепатиты

- •Особенности этиопатогенеза вирусных гепатитов

- •20.7.3. Хронический гепатит

- •Патогенез хронического вирусного гепатита

- •20.7.4. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз)

- •Классификация желчных камней

- •20.7.5. Цирроз печени

- •20.8. Панкреатит

- •Патогенез хронического панкреатита

- •Глава 21. Болезни мочевой системы

- •21.1 Общая характеристика нефропатий.

- •21.2. Гломерулонефрит

- •21.3. Токсические (лекарственные) нефропатии

- •21.4. Пиелонефрит

- •21.6. Почечная недостаточность

- •Глава 22. Эндокринная патология

- •22.1.Организация эндокринных функций и общая эндокринопатия

- •22.2.Патология гипоталамуса

- •22.3.Патология эпифиза

- •22.4.Патология аденогипофиза

- •22.5.Патология надпочечников

- •22.6.Патология щитовидной железы

- •Физиологическое действие тиреоидных гормонов

- •22.7.Патология эндокринной функции поджелудочной железы

- •22.8.Патология половых желез

- •Глава 23. Патология нервной системы

- •23.1.Общая этиология и патогенез нервных расстройств

- •23.1.Синдром Паркинсона и паркинсонизм

- •23.2.Миастения

- •23.3.Неврозы

- •23.4.Нарушения сна

- •23.5.Общая психопатология

- •23.6.Эпилепсия

- •23.7.Шизофрения

- •23.8.Аффективные расстройства

- •Содержание

- •Глава 1. Общее учение о болезни (общая нозология) 4

- •Глава 3. Повреждение клетки 11

- •Глава 21. Болезни мочевой системы 193

- •Глава 22. Эндокринная патология 203

- •Глава 23. Патология нервной системы 221

Глава 23. Патология нервной системы

23.1.Общая этиология и патогенез нервных расстройств

По чисто анатомическому принципу различают болезни ЦНС (головной и спинной мозг) и ее периферического отдела, которые проявляются достаточно специфической неврологической симптоматикой, указывающей на локализацию повреждения.

Этиологическими факторами нервной патологии являются наследственные дефекты организации структур нейронов и приобретенные (экзогенные и эндогенные) нейрональные повреждения. Повреждение нейронов, как и других клеток, может носить обратимый и необратимый характер.

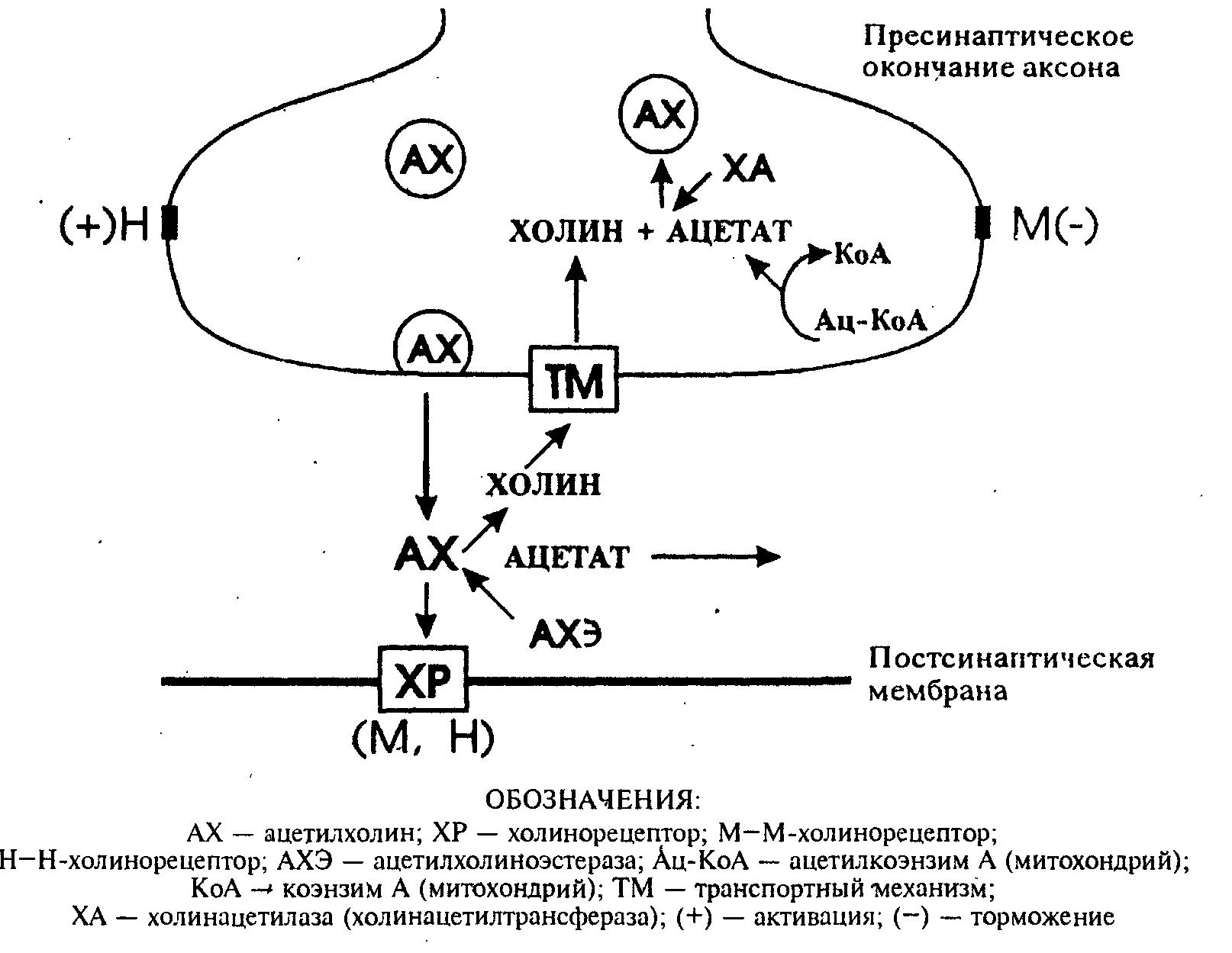

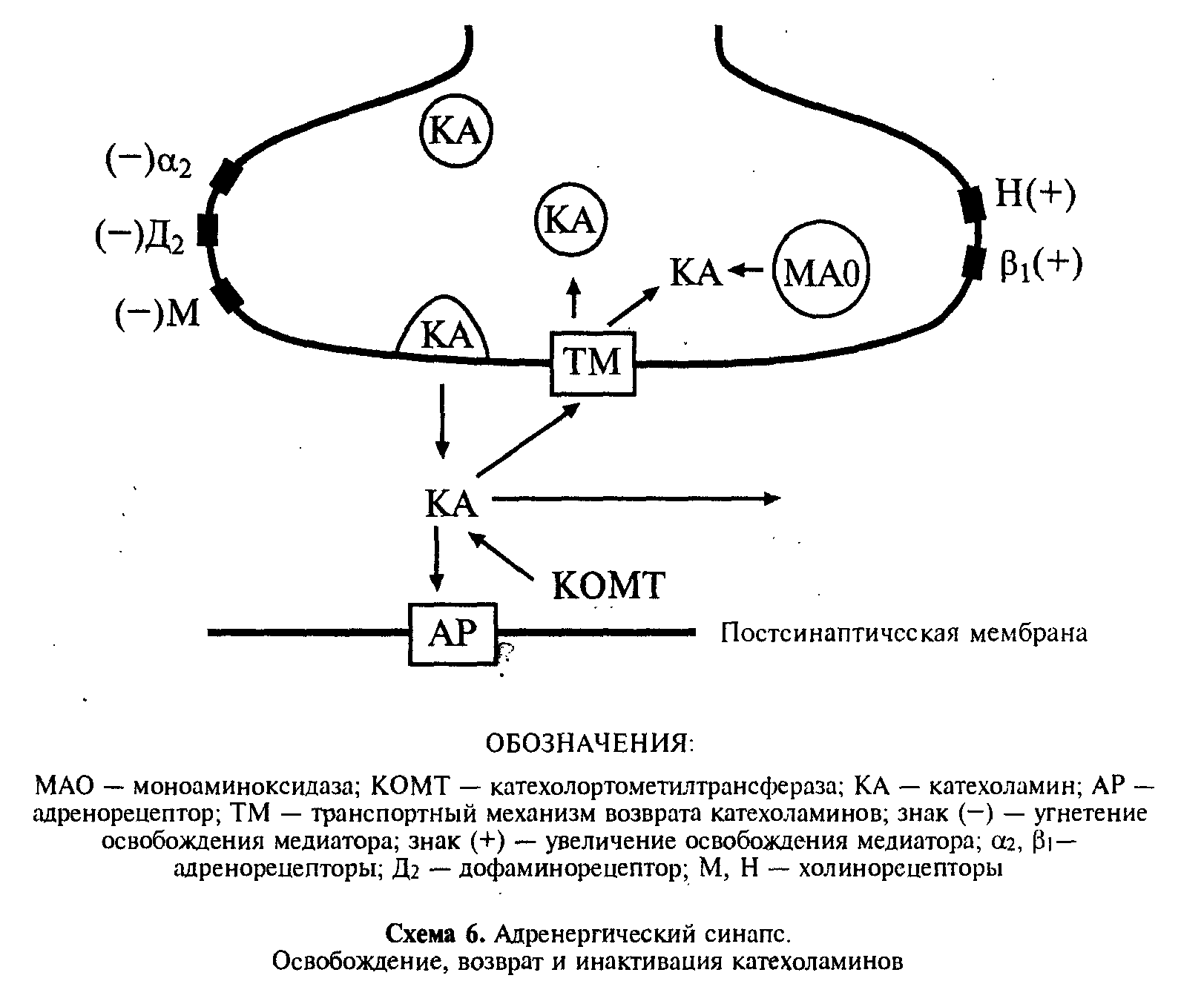

Патогенез нервных нарушений складывается из расстройств синтеза, депонирования, секреции, метаболизма и обратного захвата медиаторов (нейрохимические нарушения), синаптических взаимодействий медиаторов с рецепторами эффекторных клеток, электрофизиологии возбуждения и торможения (Рис. 40, 41) и межнейрональных взаимодействий.

Схема функционирования холинергического синапса

Рис. 40

Схема функционирования адренергического синапса

Рис. 41

Основу электрофизиологических нейрональных нарушений составляют расстройства функций мембранных ионных помп, ионных каналов и электролитный дисбаланс. В частности, нервная клетка пролностью утрачивает способность генерировать потенциал действия - возбуждаться, если ее поместить в безнатриевую среду. К такому же последствию ведет и повышение внеклеточной концентрации ионов Са, вызывающее гиперполяризацию нейрональной плазмолеммы и ее рефрактерность.

Финальным результатом патогенетических нарушений являются:

♦- расстройства сенсорной функции в виде понижения чувствительности гипестезии, ее исчезновения – анестезии, повышения – гиперестезии или появления необычных ощущений – парестезии;

♦- расстройства тонуса склетных и гладких мышц;

♦- расстройства двигательной функции в виде частичного ее прекращения – пареза, полного прекращения – паралича и различных вариантов судорожных мышечных сокращений;

♦- расстройства вегетативной функции в виде нарушений органной деятельности;

♦- расстройства трофической функции в виде прогрессирующей дистрофии и атрофии органов;

♦- расстройства интегративных функций, включающих вышеуказанную патологию и специфические нарушения ВНД – мышления, интеллекта, памяти, эмоций, воли.

23.1.Синдром Паркинсона и паркинсонизм

Любой произвольный двигательный акт является результатом интегративного взаимодействия мотонейронов коры, подкорки, мозжечка и спинного мозга. Синдром Паркинсона является классическим примером экстрапирамидныхдвигательных нарушений и часто возникает у людей пожилого возраста.

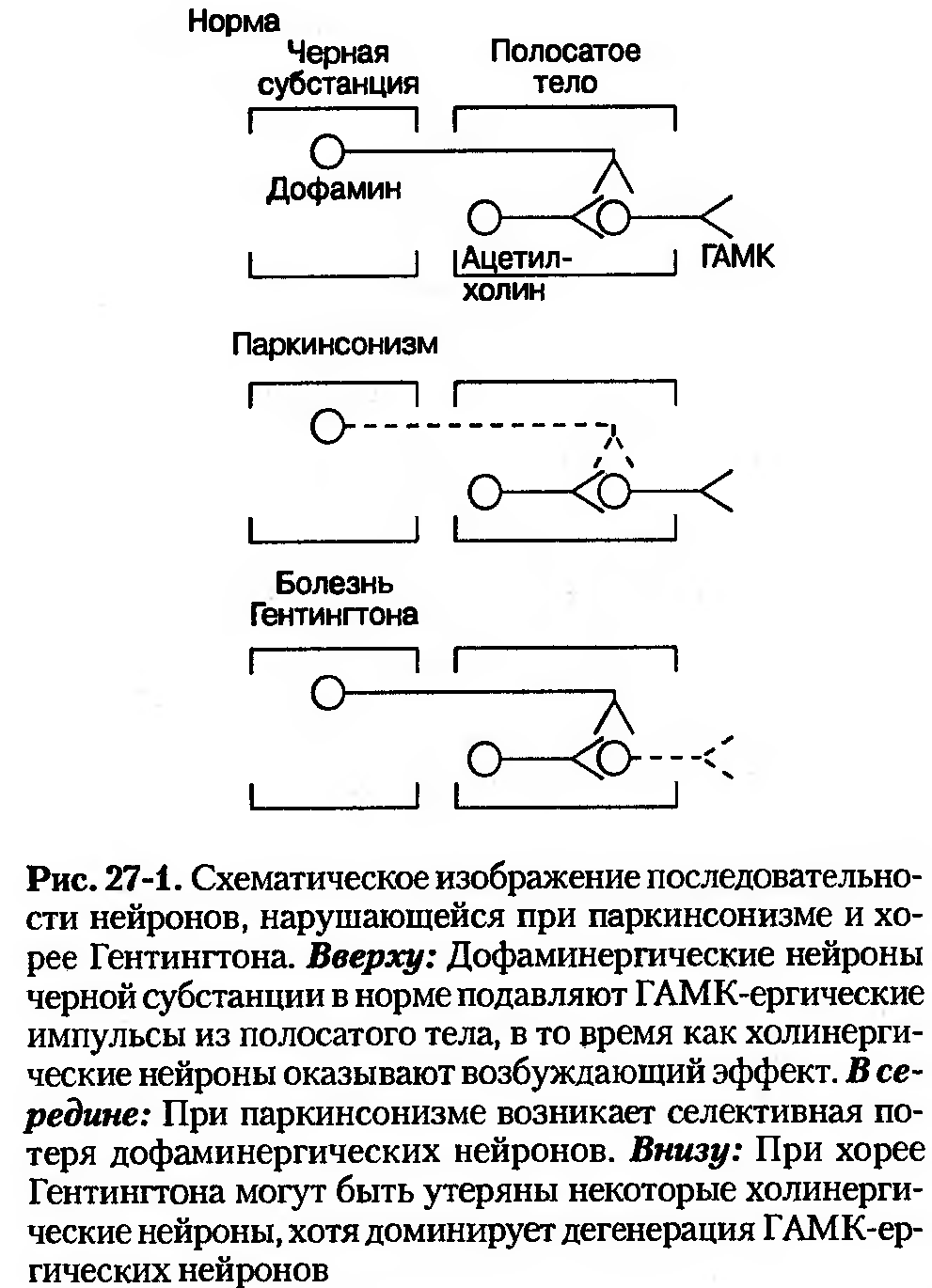

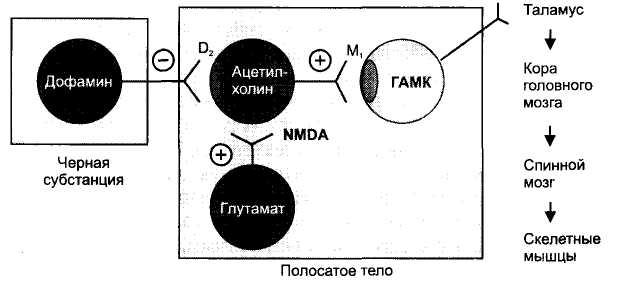

Экстрапирамидная(стриапаллидарная) система состоит из группы подкорковых нейрональных образований – ядер бледного тела –паллидумаи полосатого тела –стриатума. Ее многочисленные рабочие контакты с корковойпирамиднойсистемой замыкаются на нейронах ретикулярной формации, обеспечивая настройку корковоготорможенияспинальных мотонейронов. Этот процесс реализуется дофаминергическими нейронами ядер черной субстанции паллидума, тормозящими через холинергические нейроны стриатума секрецию тормозного медиатора ГАМК (эффект торможения в торможении) (Рис. 42).

Схема стриапаллидарного взаимодействия

Рис.42

Этиология заболевания связана соснижениемпродукции и секрециидофаминанейронами черной субстанции паллидума. В ряде случаев этот механизм не идентифицирован (синдром Паркинсона), а в большинстве (паркинсонизм) – обусловлен повреждением нейронов черной субстанции в ходе эпидемического энцефалита, церебрального атеросклероза, сифилиса ЦНС, опухолей мозга, черепно-мозговых травм, отравлений марганцем, угарным газом, ртутью и длительного применения некоторых нейролептических препаратов (галоперидол, аминазин и др.). Клинически синдром проявляет себя при снижении продукции дофамина на 80%.

Патогенезсиндрома Паркинсона и паркинсонизма базируется на возникновении дисбаланса между дофаминергической системы черной субстанции и холинергической системой стриатума в пользу последней. Последствиями этого события являются активация холинергическими нейронами ГАМК-ергических тормозных нейронов стриатума и усиление ими всех тормозных корковых пирамидных влияний на мотонейроны спинного мозга (Рис. 43). Эти влияния распространяются как на фазические, так и на тонические рекфлексы.

Схема патогенеза паркинсонизма

Рис. 43

Клинические проявления паркинсонизма характеризуются скованностью, неловкостью и бедностью движений - гипокинезией(дефицит дофамина), повышением тонуса мускулатурыригидностьюи дрожанием конечностей, головы и туловища –тремором(избыток ацетилхолина). У больных застывшая поза и мимика (маскообразное лицо, редкое мигание), голова опущена, спина согнута, походка старческая «мелкими шажками». Отсутствуют выразительные и нормальные содружественные движения - размахивание в такт ходьбы руками, наморщивание лба при взгляде вверх. Затруднен быстрый переход от покоя к движению и наоборот. Голос тихий, монотонный. Меняется почерк (микрография). Характерны парадоксальные кинезии: больные медленно ходят, но могут быстро бегать, танцевать, взбегать по лестнице. В поздних стадиях заболевания наступает полная обездвиженность. Тремор рук напоминает определенные произвольные действия - счёт монет, скатывание пилюль. Он более выражен в покое, значительно уменьшается при активных движениях и исчезает во сне.

Помимо ригидноолигокинетического синдрома для паркинсонизма характерны вегетативные нарушения, проявляющиеся в виде «сального» лица, повышенной саливации (мокрая от слюны после сна подушка), повышенного потоотделения, тахикардии, субфебрильной температуры. Нарушения углеводного жирового и водного обменов могут привести к ожирению или кахексии. Со стороны психики отмечается замедление интеллектуальных процессов, снижение инициативы, потеря интереса к окружающему. Больные становятся назойливыми, вязкими, эгоцентричными, круг интересов ограничивается собственным заболеванием. Снижения памяти и интеллекта не происходит. Течение заболевания прогрессирующее.

Принципы терапиибазируются на повышении активности дофаминергических структур экстрапирамидной системы и снижении активности - холинергических. С этой целью используются средства, повышающие концентрацию дофамина в нейронах черной субстанции и бледного шара (Л-Допа, мидантан), а также центральные М-холинолитики (атропин, циклодол).