- •Введение

- •1 Коллекторские свойства горных пород

- •1.1 Типы пород–коллекторов

- •1.2 Залегание нефти, газа и воды

- •1.3 Гранулометрический состав горных пород

- •1.4 Пористость

- •1.4.1 Виды пористости

- •1.4.2 Структура порового пространства

- •1.5 Проницаемость

- •1.5.1 Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.5.2 Радиальная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.5.3 Классификация проницаемых пород

- •1.5.4 Оценка проницаемости пласта, состоящего из нескольких продуктивных пропластков различной проницаемости

- •1.5.5 Зависимость проницаемости от пористости

- •1.5.6 Виды проницаемости

- •1.6 Насыщенность коллекторов

- •1.7 Зависимость проницаемости от насыщенности коллекторов

- •1.8 Удельная поверхность

- •1.9 Коллекторские свойства трещиноватых пород

- •1.10 Карбонатность горных пород

- •1.11 Набухаемость пластовых глин

- •1.12 Механические свойства горных пород

- •1.13 Тепловые свойства горных пород

- •2 Состав и физико-химические свойства природных газов и нефти

- •2.1 Состав и физико-химические свойства природных газов

- •2.1.1 Состав природных газов

- •2.1.2 Способы выражения состава

- •2.1.3 Аддитивный подход расчета физико-химических свойств

- •2.1.4 Уравнение состояния

- •2.1.5 Уравнение состояния реальных газов

- •2.1.6 Вязкость газов

- •2.1.7 Растворимость газов в нефти и воде

- •2.1.8 Упругость насыщенных паров

- •2.2 Состав и физико-химические свойства нефти

- •2.2.1 Состав нефти

- •2.2.2 Физико–химические свойства нефти

- •2.2.2.1 Плотность нефти

- •2.2.2.2 Вязкость нефти

- •2.2.2.3 Реологические свойства нефти

- •2.2.2.4 Газосодержание нефти

- •2.2.2.5 Давление насыщения нефти газом

- •2.2.2.6 Сжимаемость нефти

- •2.2.2.7 Объёмный коэффициент нефти

- •2.2.2.8 Тепловые свойства нефти

- •2.2.2.9 Электрические свойства нефти

- •2.3 Различие свойств нефти в пределах нефтеносной залежи

- •3 Фазовые состояния углеводородных систем

- •3.1 Схема фазовых превращений однокомпонентных систем

- •3.2 Схема фазовых превращений двух – и многокомпонентных

- •3.4 Краткая характеристика газогидратных залежей

- •3.6 Фазовые переходы в воде, нефти и газе

- •4 Состав и физико-химические свойства пластовых вод

- •4.1 Химические свойства пластовых вод

- •4.1.1 Минерализация пластовой воды

- •4.1.2 Тип пластовой воды

- •4.1.3 Жесткость пластовых вод

- •4.1.4 Показатель концентрации водородных ионов

- •4.2 Физические свойства пластовых вод

- •4.2.1 Плотность

- •4.2.2 Вязкость

- •4.2.3 Сжимаемость

- •4.2.4 Объёмный коэффициент

- •4.2.5 Тепловые свойства

- •4.2.6 Электропроводность

- •4.3 Характеристика переходных зон

- •5.1 Роль поверхностных явлений при фильтрации в пористой среде

- •5.2 Поверхностное натяжение

- •5.3 Смачивание и краевой угол

- •5.4 Работа адгезии и когезии, теплота смачивания

- •5.5 Кинетический гистерезис смачивания

- •5.6 Свойства поверхностных слоев пластовых жидкостей

- •6 Физические основы вытеснения нефти водой и газом из пористых сред

- •6.1 Источники пластовой энергии

- •6.2 Силы, действующие в залежи

- •6.3 Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей и причины нарушения закона Дарси

- •6.4 Общая схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •6.5 Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи

- •6.6 Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •6.7 Зависимость нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой

- •7. 1 Методы увеличения извлекаемых запасов нефти

- •7.2 Моющие и нефтевытесняющие свойства вод

- •7.3 Обработка воды поверхностно-активными веществами

- •7.4 Применение углекислого газа для увеличения нефтеотдачи

- •7.5 Вытеснение нефти из пласта растворами полимеров

- •7.6 Щелочное и термощелочное заводнение

- •7.7 Мицеллярные растворы

- •7.8 Термические методы повышения нефтеотдачи пластов

- •7.9 Извлечение нефти газом высокого давления

- •Список литературы

- •Содержание

- •Физика пласта

7.4 Применение углекислого газа для увеличения нефтеотдачи

пластов

Углекислый газ, растворенный в воде или введенный и пласт в жидком виде, благоприятно воздействует на физико-химические свойства нефти, воды и способствует увеличению нефтеотдачи пластов. При этом улучшаются и фильтрационные свойства пластовой системы.

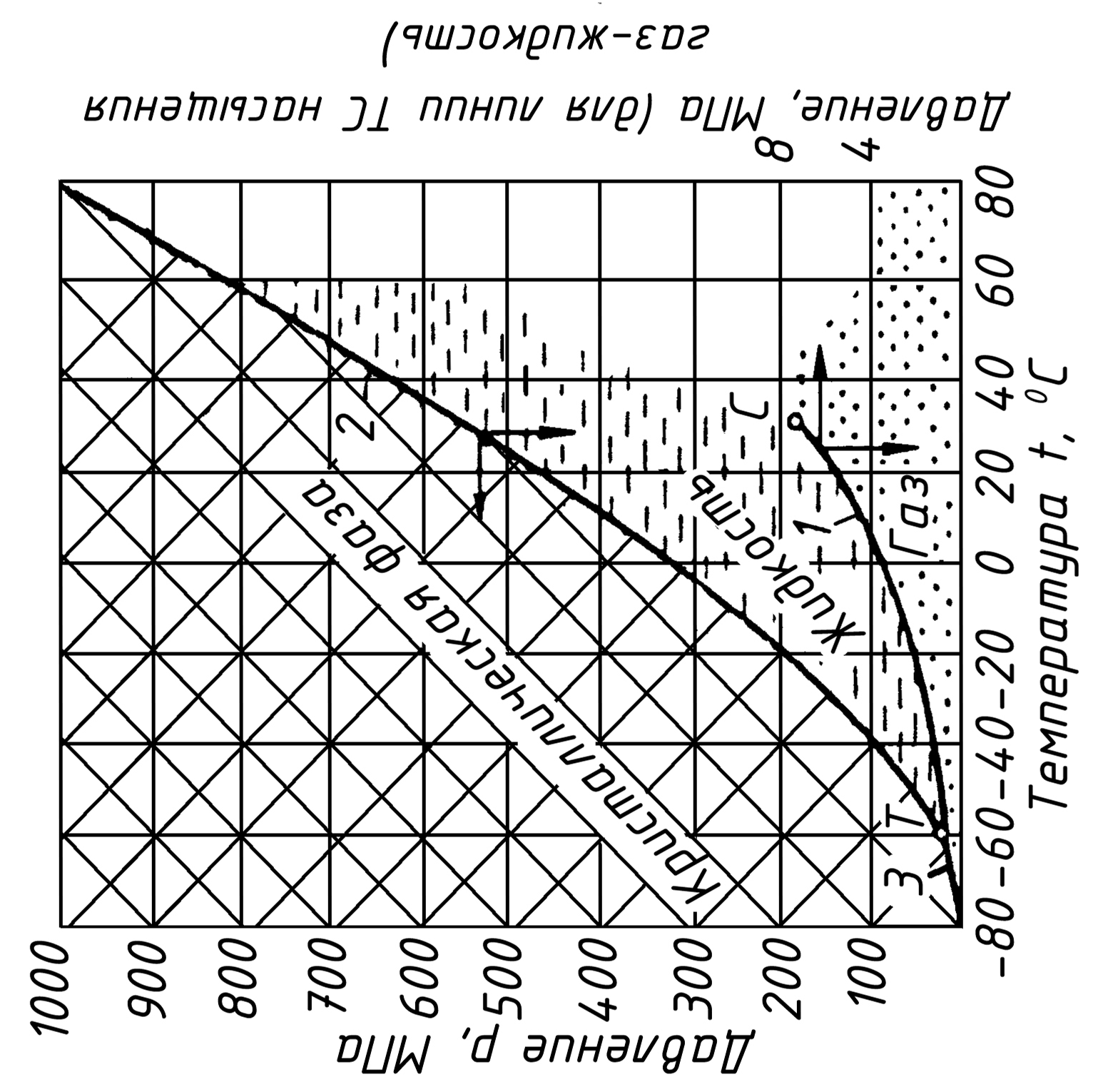

СО2 – бесцветный газ тяжелее воздуха (относительная плотность l,529). Критическая температура 31,05 0C, критическое давление - 7,38МПа критическая плотность - 468 кг/м3. При температуре 20 °С под давлением 5,85 МПа CO2 превращается в бесцветную жидкость с плотностью

770 кг/м3. При сильном охлаждении CO2 застывает в белую снегообразную массу с плотностью 1,65 г/см3, которая возгоняется при температуре

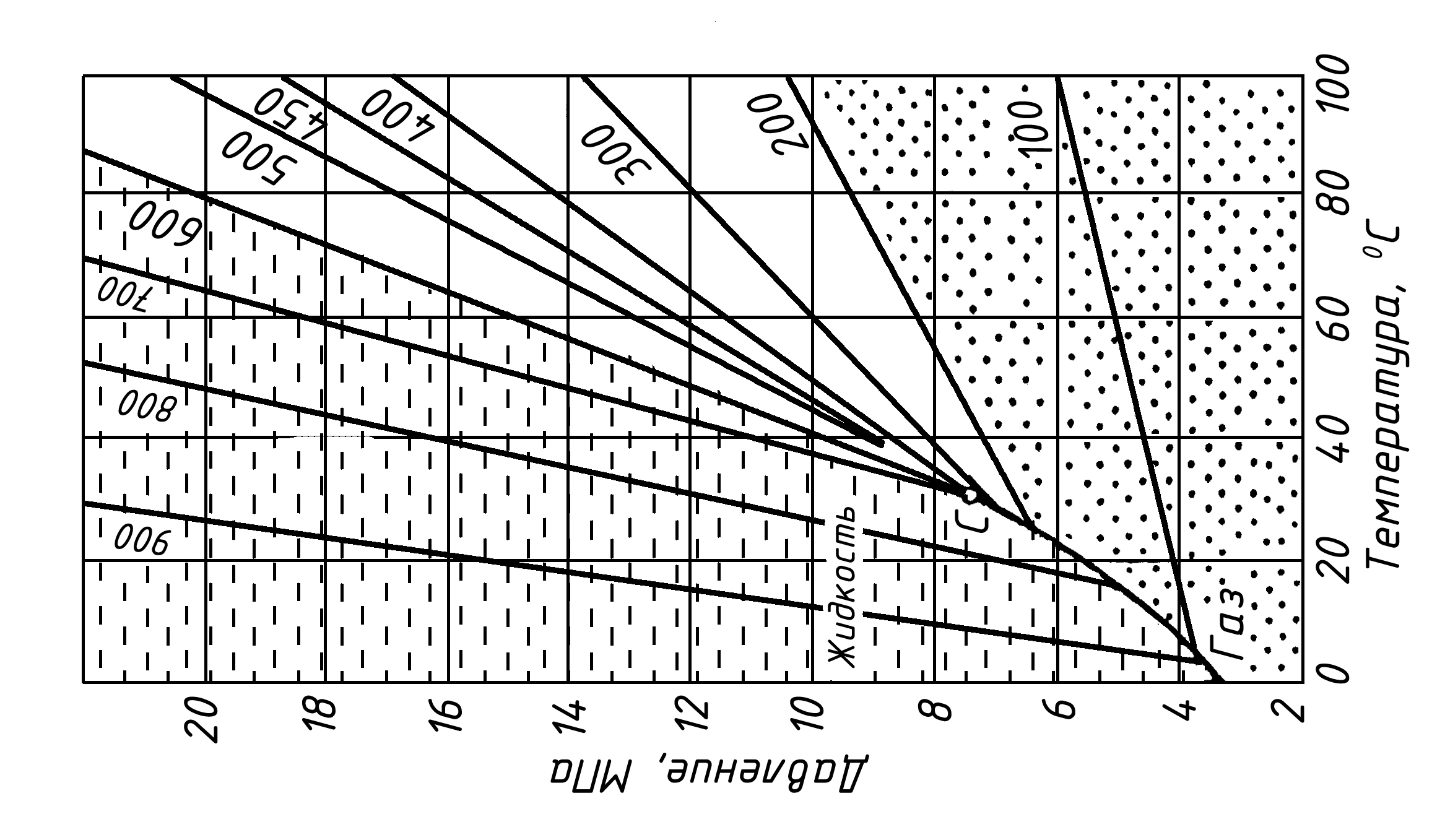

78,5 °С (при атмосферном давлении). Фазовая диаграмма углекислого газа в координатах давление—температура приведена на рисунке 7.2. Кривая 1 отделяет область газообразного состояния; 2 - жидкого и твердого; 3—твердого и газообразного. Тройная точка Т соответствует равновесию трех фаз одновременно. Для углекислого газа температура тройной точки tтр = - 56,4 0C, а давление p=0,50 МПа.

На рисунке 7.3 представлены линии равной плотности углекислого газа на диаграмме фазовых состояний, из которого следует, что плотность двуокиси углерода в пластовых условиях сопоставима с плотностью нефти.

На рисунке 7.4 приведены зависимости вязкости двуокиси углерода от давления при различных температурах. Видим, что вязкость СО2 в пластовых условиях значительно меньше вязкости нефти. Ниже приведены данные по верхностного натяжения двуокиси углерода для некоторых значений температур.

Температура, 0 C —52 0,0 +20 +25

Поверхностное натяжение σ, мН/м 16,54 4,62 1,37 0,59

В таблице 7.1 приведены данные, характеризующие свойства углекислого газа в точке росы (начало конденсации).

Таблица 7.1 - Свойства углекислого газа в точках росы

(линия TC на рис 7.2)

|

Тсмпература, 0 С

|

Давление p, МПа

|

Плотность r, кг/м3

|

Коэффициент Летучести, ν

| |

|

жидкости

|

газа

| |||

|

20 |

5,73

|

778

|

193

|

0,178

|

|

21 |

5,86

|

767

|

202

|

0,174

|

|

22 |

6,0

|

755

|

211

|

0,170

|

|

23 |

6,14

|

742

|

221

|

0,167

|

|

24

|

6,29

|

729

|

231

|

0,163

|

|

25

|

6,44

|

714

|

242

|

0,160

|

|

26

|

6,58

|

697

|

256

|

0,156

|

|

27

|

6,74

|

679

|

272

|

0,152

|

|

28

|

6,89

|

657

|

291

|

0,148

|

|

29

|

7,05

|

630

|

312

|

0,145

|

|

30 |

7,21

|

593

|

340

|

0,142

|

|

31,05*

|

7,38

|

468 1 |

468 |

0,139

|

* Критическая точка.

Растворимость СО2 в воде с увеличением давления возрастает (рис. 7.5). Массовая доля его не превышает 6 %. С повышением температуры до 80 °С и минерализации воды, растворимость СО2 уменьшается. С увеличением концентрации двуокиси углерода вязкость воды возрастает (при t=20 0С и p = 11,7 МПа вязкость карбонизированной поды составляет 1,21 мПа×с).

Растворимость воды и газообразной двуокиси углерода показана на рисунке 7.6. Для перехода от молярных долей к массовым на рисунке 7.7 дана диаграмма связи этих величин системы вода — двуокись углерода.

Растворимость углекислого газа в нефтях является функцией давления, температуры, молекулярной массы и состава нефти. С уменьшением молекулярной массы углеводородов растворимость СО2 в них возрастает. С очень легкими нефтями СО2 смешивается полностью при давлениях 5,6-7 МПа. Тяжелые нефти в жидкой двуокиси углерода растворяются не полностью – нерастворимый остаток состоит из тяжелых углеводородов.

Рисунок 7.5 – Растворимость СО2 в воде в зависимости от давления и температуры (шифр кривых – давление насыщения воды двуокисью углерода) углеводородов (смол, твердых парафинов и т. д.)

Рисунок 7.6 – Растворимость воды в Рисунок 7.7 – Связь молярных и

газообразной двуокиси углерода массовых долей системы H2O–CO2

1 – доля CO2в жидкой фазе;

2 – доля H2Oв газовой фазе.

С увеличением соотношения объема жидкой углекислоты к объему нефти в смеси растворимость нефти возрастает.

Для характеристики состава и свойств нефти часто используется эмпирический параметр, впервые введенный Ватсоном который называется характеристическим фактором. Он зависит от содержания в нефти углеводородов различного группового состава. Характеристический фактор для парафиновых нефтей уменьшается с увеличением в них нафтеновых углеводородов. Его значение еще меньше для нефтей, содержащих значительные количества ароматических углеводородов.

Характеристический фактор нефти может быть вычислен по формуле

Ф=3,73/r420 (2,72 + 0,48 r420 – 100/М), (7. 4)

гдe r420—отношение плотности нефти при t=20°С к плотности воды при t=4°С и нормальном давлении; М — молекулярная масса дегазированной нефти.

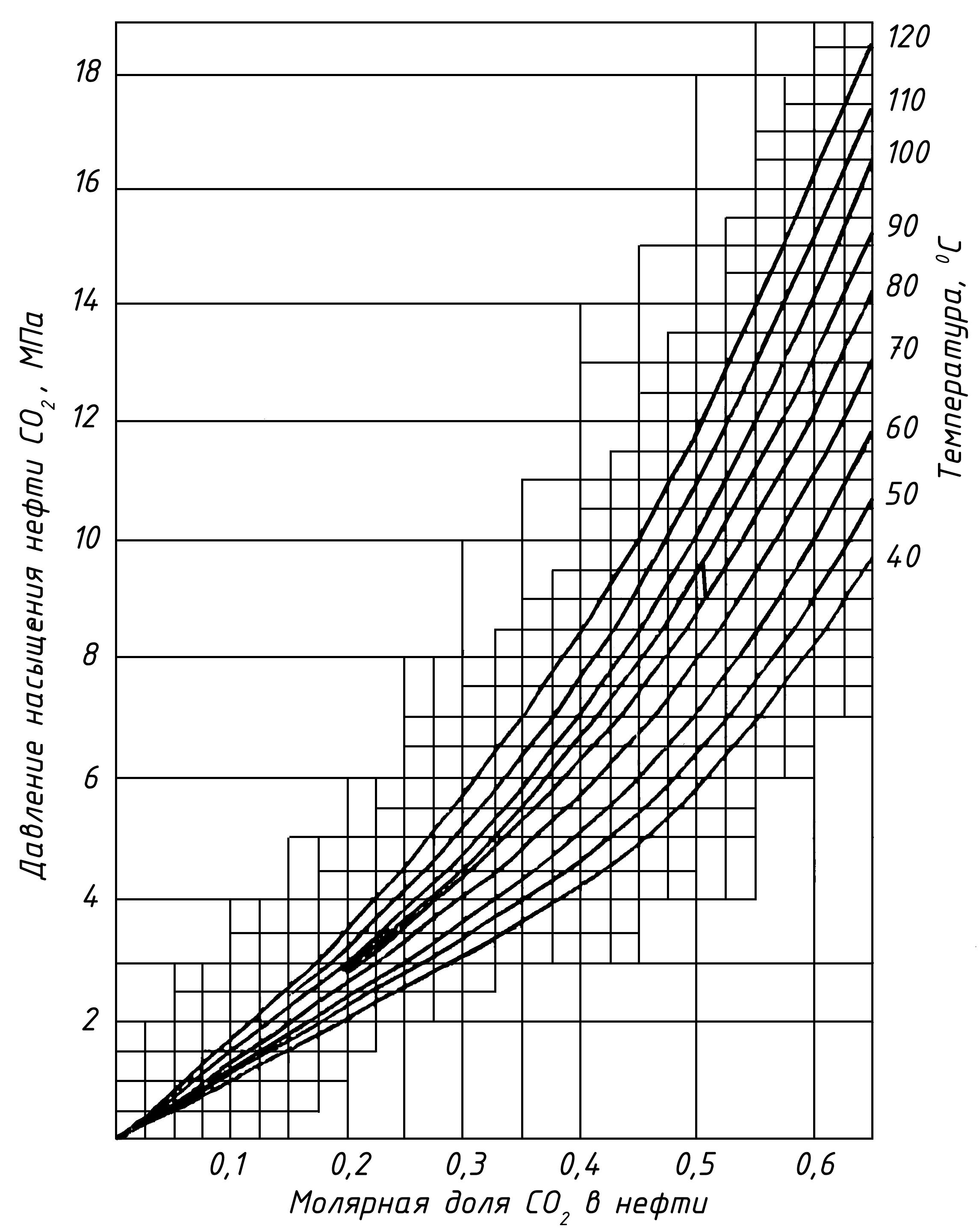

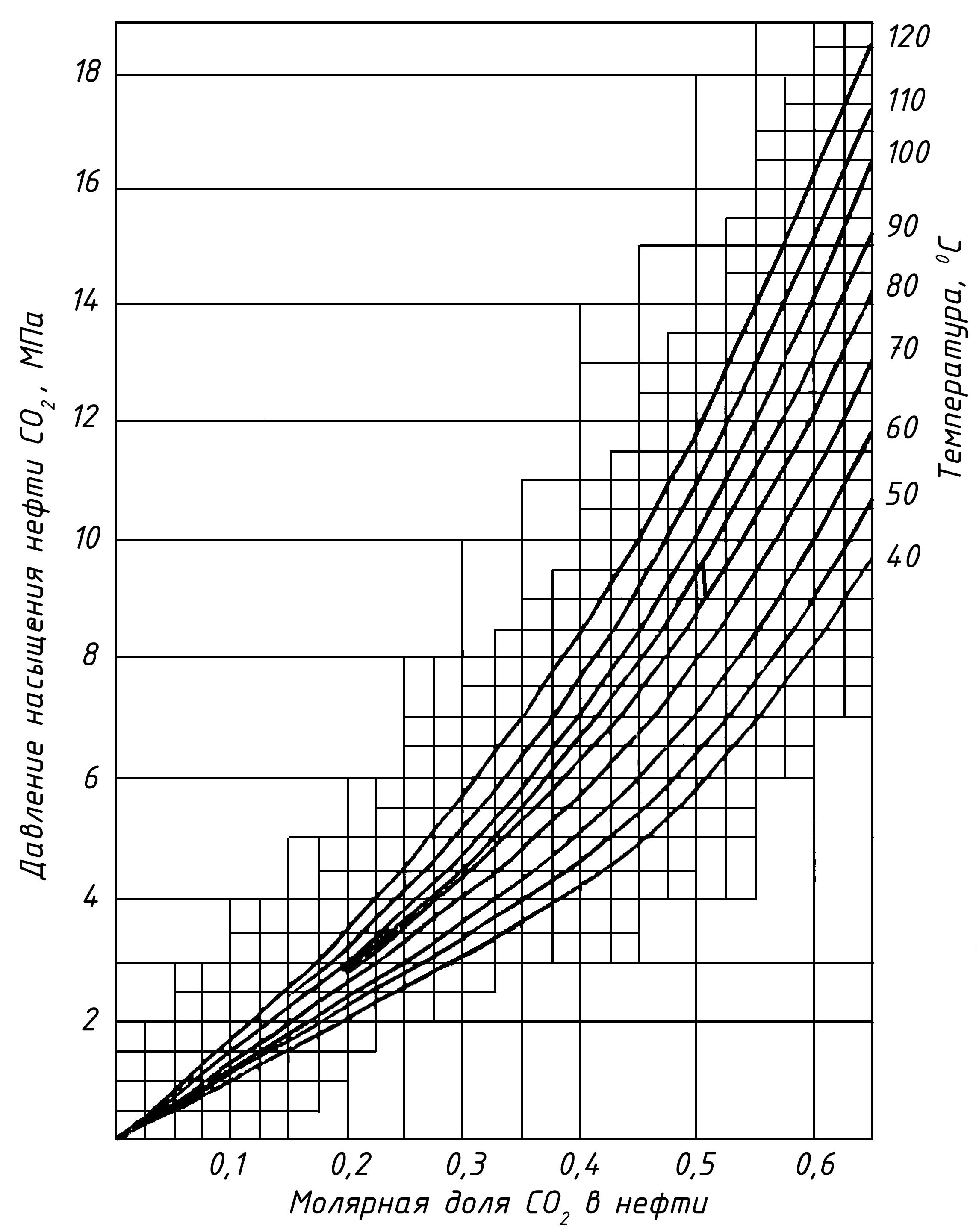

На рисунке 7.8 приведена диаграмма растворимости двуокиси углерода в дегазированной нефти с характеристическим фактором, равным 11,7, в зависимости oт давления насыщения и температуры.

Рисунок

7.8 – Растворимость двуокиси углерода

с характеристическим фактором Ф=11,7 в

зависимости от давления и температуры

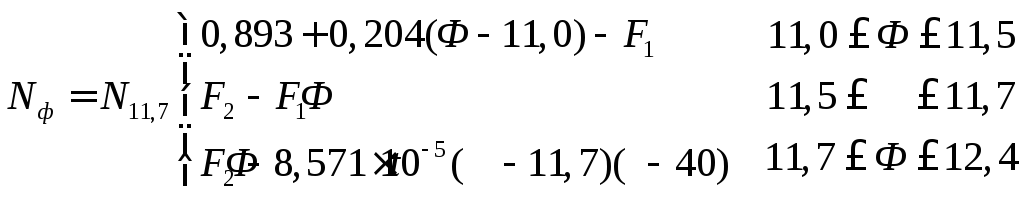

Для нефтей с характеристическим фактором, отличающимся от 11,7, растворимость двуокиси углерода в них может быть рассчитана по формуле

(7.5)

(7.5)

Здесь

![]()

Nф, N11.7 —молярные доли двуокиси углерода в нефти с характеристическим фактором Ф и 11,7 соответственно; t—пластовая температура, °С; р -давление насыщения нефти двуокисью углерода, МПа.

Так как для многих отечественных месторождений молекулярная масса нефти в справочной литературе не приведена, то этот параметр можно оценить по формуле

![]() ,

(7.6)

,

(7.6)

где m—безразмерная вязкость, численно равная вязкости дегазированной нефти в мПа×с в поверхностных условиях.

Для увеличения нефтеотдачи пластов углекислый газ в качестве вытесняющей нефть оторочки нагнетается в сжиженном виде в пористую среду и затем проталкивается карбонизированной водой. По результатам лабораторных исследований при объеме оторочки жидкой углекислоты, равном 4–5 % от объема пор обрабатываемого участка, нефтеотдача возрастает более чем на 50 % по сравнению с нефтеотдачей при обычном заводнении. Углекислый газ – эффективное средство увеличения нефтеотдачи как карбонатных коллекторов, так и песчаников), в которых пластовое давление составляет 5,6 МПа и более, а температура изменяется в пределах 24 – 71 0C.

По данным БашНИИнефть, хорошие результаты получены при вытеснении нефти карбонизированной водой с массовой долей С02 ( в растворе), равной 4– 5%. Однако по данным американских исследователей, при вытеснении нефти оторочкой углекислого газа конечная нефтеотдача на 25– 30 % выше, чем при использовании карбонизированной воды.

Углекислый газ, растворяясь в нефти, уменьшает ее вязкость. При этом возрастает объем нефти, а в некоторых случаях значительно снижается ее поверхностное натяжение на границе с водой. Увеличение объема нефти сопровождается повышением насыщенности порового пространства углеводородами, что веют к возрастанию относительной проницаемости пород для нефти. При контакте двуокиси углерода с нефтью легкие компоненты последней растворяются в СО2 (экстрагируются двуокисью углерода) и переносятся на фронт вытеснения, что также способствует увеличению нефтеотдачи в связи с высокой подвижностью и смешиванием с нефтью смесей С02 с легкими углеводородами.

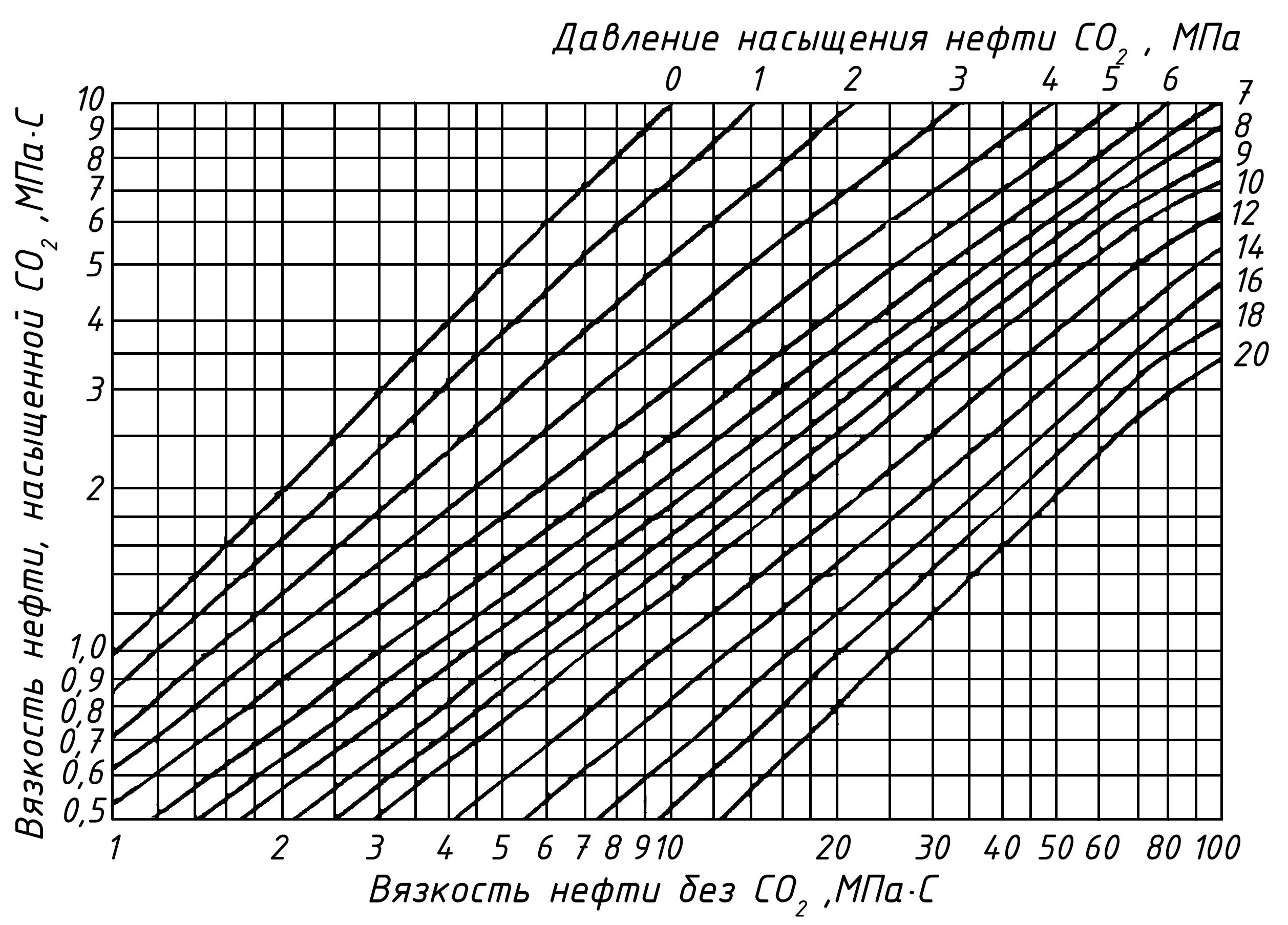

Экстрагирование легких углеводородов из нефти происходит тем интенсивнее, чем выдавливание. Как показывают опыты, массовая доля экстрагированных углеводородных компонентов нефти двуокисью углерода в зависимости от состава нефти может достигать десятков процентов. При этом возникают условия смесимости нефти с двуокисью углерода, если в нефти содержится достаточное количество легких углеводородов если пластовые давления и температура равны критическим значениям образующихся в пористой среде смесей. На рисунке 7.9 представлена номограмма для определения условий смешивания различных нефтей с двуокисью углерода. На этом рисунке приведены значения критических давления смесей в зависимости от пластовой температуры и молекулярной массы дегазированной нефти. При пластовом давлении, равном или превышающем значение критического давления смеси для нефти с заданными молекулярной массой и пластовой температурой, будет наблюдаться локальное (на фронте вытеснения) полное смешивание нефти с двуокисью углерода. Если смешивания не происходит, основная масса оторочки двуокиси углерода вследствие непоршневого вытеснения воздействует на нефть, лишенную легких углеводородов (пластового газа). Однако и в этом случае двуокись углерода оказывает благоприятное влияние на результаты вытеснения вследствие уменьшения вязкости нефти за счет растворения в ней СО2 и вследствие возрастания в зоне вытеснения объема нефти с соответствующим увеличением насыщенности порового пространства углеводородными смесями. На рисунке 7.10 приведены графики, характеризующие влияние растворенного в дегазированных нефтях двуокиси углерода на их вязкость. Вязкость нефти (в мПа×с), насыщенной двуокисью углерода, можно определить по формуле

![]() (7.7)

(7.7)

где мdt (q)— безразмерная вязкость, численно равная (при температуре процесса) вязкости исходной нефти (в мПа×с), в которой растворяется двуокись углерода; A(q) и d(q)—эмпирические коэффициенты, определяемые по формулам:

![]() ,

,

![]() (7.8)

(7.8)

'

w

so

в

Рисунок

7.9 – Номограмма для определения

критических давлений смесей двуокиси

углерода с различными нефтями в

зависимости от температуры и

молекулярной массы нефти (составлена

И. И. Дунюшкнным и А. Ю. Намиотом)

Рисунок 7.10 –

Зависимость вязкости нефтей от давления

насыщения их двуокисью углерода

На рисунке 7.11 приведены графики, характеризующие изменение относительного объема нефтей (коэффициентов набухания) в зависимости от молярной доли растворенной в них двуокиси углерода и отношения молекулярной массы дегазированной нефти к ее плотности (Мн/ρн).

О некоторых причинах увеличения нефтеотдачи при вытеснении нефти углекислым газом упоминалось выше (уменьшаются вязкость нефти и поверхностное натяжение, возрастают объемы и сжимаемость нефти).

Положительное влияние углекислоты на нефтеотдачу является также следствием активного химического взаимодействия углекислого газа с породой. Например, в опытах, проведенных Н.С. Гудок, проницаемость образца (известняка) по воде после воздействия углекислым газом возросла в два раза (с 0,0075 мкм2 до 0,016 мкм2) вследствие реакции породы с СО2.

Под воздействием СО2 повышается кислотность глин, что способствует их сжатию и предотвращает набухание. Все эти факторы в сумме способствуют значительному увеличению нефтеотдачи при вытеснении нефти из пласта углекислым газом и карбонизированной водой.

Промышленные опыты по закачке в пласт СО2 дали обнадеживающие результаты.

Для совершенствования процесса необходимы дальнейшие исследования процесса, изменения физических и физико-химических свойств пластовой системы и закономерностей фазовых превращений углеводородов при введении углекислого газа в пласт различных залежей, вопросов борьбы с коррозией оборудования.

В заключение следует отметить, что углекислый газ в нефтепромысловом деле применяется также для охлаждения забоев скважин (используется СО2 в твердом виде) в целях повышения эффективности кислотных обработок. Холодная соляная кислота способна проникать в карбонатный пласт в удаленные от забоя скважин зоны, сохраняя свою активность. Кроме того, само добавление СО2 в соляную кислоту также улучшает результаты обработок скважин вследствие замедления скорости реакции.

Рисунок 7.11– Зависимость относительного объема нефти (отношения объемов нефти, насыщенной двуокисью углерода, и того же количества дегазированной нефти) от молярной доли растворенной в ней двуокиси углерода