Мальханов - Общая Физика

.pdf

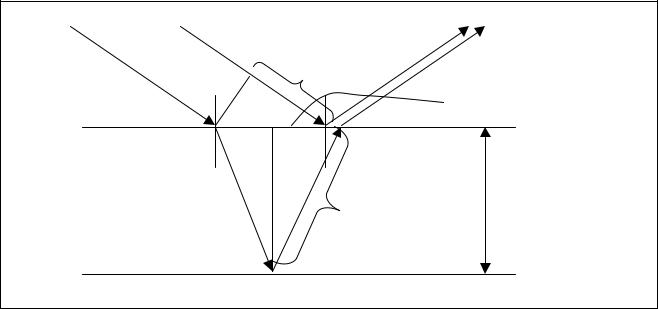

ли расстояние от щелей до экрана выбирать много больше расстояния между щелями, тогда интерференционные полосы на экране становятся практически прямолинейными. Рассмотрим интерференцию от двух таких щелей.

x

|

|

A |

r2 |

r1 |

x |

S2 |

|

O2 |

d |

|

O |

S1 |

D |

O1 d/2 |

Найдем разность хода лучей в точке A

r12 = D2 + (x + d/2)2, r22 = D2 + (x - d/2)2.

Вычтем почленно эти равенства

r12 – r22 = 2xd, r1 + r2 2D ∆ = r1 – r2 = x d / D.

Угол α , под которым из точки A , а вообще из произвольной точки экрана видно расстояние между щелями называют углом схождения интерферирующих лучей.

α ≈ Sin α ≈ d / D ∆ = x α.

Используем соотношение, связывающее разность фаз и разность хода лучей, имеем

δ = 2π∆ / λ = 2πxα / λ.

Подставим разность фаз в формулу для результирующей интенсивности, имея в виду, что I1 = I2 = I′

I = 2I′ [ 1 + Cos (2παx/λ) ].

Таким образом данная формула применительно к конкретной экспериментальной схеме позволяет проследить зависимость интенсивности интерфе-

341

2 1

|

S1 |

ϕ |

d tg ψ |

n ψ

ψ |

S2/2 = d/Cos ψ d |

∆ = n S2 – S1

S1 = 2 d tg ψ Sin ϕ, S2 = 2 d n / Cos ψ. (Sin ϕ/Sin ψ = n Sin ϕ = n Sin ψ (исключим угол ϕ).

∆ = 2 d n (1 – Sin2 ψ) / Cos ψ = 2 d n Cos ψ.

С учетом эффекта Ллойда формула приобретает вид такой же как и в варианте

1 .

∆ = 2 d n Cos ψ + λ/2.

Разность хода можно выразить также через угол падения

n Cos ψ = n (1 – Sin2 ψ)1/2 = (n2 – n2 Sin2 ψ)1/2 = (n2 – Sin2ϕ)1/2. ∆ = 2 d ( n2 – Sin2 ϕ)1/2 + λ/2.

Зная разность хода лучей, можно рассчитывать координаты минимумов и максимумов в чем и состоит иногда задача интерференции.

§ 13 Дифракция

1-е определение. Отклонение от прямолинейного распространения электромагнитного излучения, если оно не может быть истолковано как результат

344

отражения, преломления или изгибания электромагнитного излучения в средах с непрерывно меняющимся показателем преломления.

Всякая дифракционная задача, если ее рассматривать более строго сводится к нахождению решений уравнений Максвелла при наличии начальных и граничных условий.

2-е определение. Совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. К условиям наблюдения дифракционных явлений необходимо отнести, кроме наличия собственно волнового процесса и неоднородностей, одинаковый порядок величин размеров неоднородностей и длины волны. По характеру волнового фронта дифракцию разделяют на

1.Дифракцию Фраунгофера (Ф. Йозеф, немецкий физик, 1787-1826 гг.) – практически плоский волновой фронт (далеко от источника и относительно малая поверхность).

2.Дифракция Френеля (Огюстен Жан Ф., Франция, 1788-1827гг.) – волновой

фронт, имеющий ярко выраженную сферичность. Зоны Френеля.

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля интенсивность волн в данной точке можно найти суммирую действие каждой точки волнового фронта, а в пределе интегрируя по всей волновой поверхности. Однако, такая процедура практически чрезвычайно сложна, поэтому понадобились иные методы. Один из них является метод зон Френеля

|

|

|

… … … |

|

|

|

|

r + 4λ/2 |

|

|

|

|

r + 3λ/2 |

|

|

|

|

r + 2λ/2 |

|

|

|

|

r + λ/2 |

|

|

|

S |

O |

P |

|

|

a |

b = r |

|

Определим (вслед за Френелем) амплитуду волнового процесса, возбуждаемого |

||||

в ( ) |

P |

сферической волной, распространяющейся в однородной изотропной |

||

|

|

|

345 |

|

1. |

2. |

3.

2.Откроем две первые зоны Френеля (m = 1 и 2 ). Получим внутри темное пятно, окруженное световым кольцом.

3.Откроем три первые зоны. Получим чередование светлых и темных колец, начиная от центрального светлого пятна.

И так далее … . Можно отметить закономерность:

m – нечетное – светлое пятно в центре, m – четное - в центре темное пятно.

Если закрыть все четные или нечетные зоны Френеля, то оставшиеся зоны усилят действие друг друга.

Рассчитаем связь между размерами отверстия и числом зон Френеля, укладывающихся в этом отверстии. Пусть D – диаметр отверстия, a и b соответственно расстояния от отверстия до источника и точки P на экране. С центрами в точках S и P проведем сферические поверхности волновых фронтов, укладывающихся в размер отверстия.

Рассмотрим треугольник OSA согласно рисунку. Здесь h = OF – расстояние от волновой поверхности до отверстия вдоль прямой SP .

348

|

A |

|

h << a, b |

|

|

|

h |

|

|

|

E |

F |

|

|

S |

O |

|

P |

|

a |

|

|

b |

|

(D/2)2 = a2 – (a – h)2 2 a h = 2 a OF, (D/2)2 2 b OE |

|

|||

OF = D2 / 8a, OE = D2 / 8b EF = OF + OE = D2 (1/a + 1/b) / 8. |

|

|||

Если разделить отрезок EF на |

λ/2 |

, то получим число зон Френеля, уклады- |

||

вающихся в нем. Если |

m получится целым, то D/2 = R m – есть радиус |

m – й |

||

зоны. |

|

|

|

|

m = EF / (λ/2) = D2 (1/a |

+ 1/b) / 8 (λ/2) = R m2 (1/a + 1/b) / λ |

|

||

R m2 = m λ / (1/a + 1/b). |

|

|

|

|

Пусть λ = 0.6 мкм, m = 1, a = b = 1 см R m = 5.5 10 – 5 м = 55 мкм. Для a = b |

||||

= 1 м Rm = 5.5 10 – 4 м = 0.55 мм. |

|

|

||

Плоская волна (дифракция в смысле Фраунгофера) может быть аппрок- |

||||

симирована удалением источника S |

на бесконечность (a → ∞). |

|

||

S |

|

|

P |

|

|

|

|

349 |

|