Uchebnik_obbshchaja_khirurgija.FR10

.pdf

378 <0- Общая хирургия О Глава 10

• под костные выступы подкладывают ватные подушечки из простой (негигроскопичной) ваты, которая более эластична и не впитывает пот;

• повязка должна быть тщательно отмоделирована, равномерно облегать, но не сдавливать подлежащую часть тела;

• после наложения повязки её маркируют химическим карандашом: указывают дату перелома, наложения повязки и предполагаемый срок

её снятия. |

|

|

Гипсовую повязку на бедро и |

|

|

тазобедренный сустав и гипсо- |

|

|

вую кроватку накладывают на |

|

|

специальных гипсовальных ор- |

|

|

топедических столах, на которых |

|

|

можно обеспечить неподвиж- |

|

|

ность сопоставленных отломков |

|

|

с помощью специальной проти- |

|

|

вотяги или тяги руками. При от- |

|

|

сутствии специальных столов |

|

|

повязку можно накладывать на |

|

|

обычном перевязочном столе, |

|

|

используя подставки. |

|

|

Применяют лонгетные, цир- |

|

|

кулярные, лонгетно-циркуляр- |

|

|

ные гипсовые повязки. Лучшей |

|

|

является лонгетно-циркулярная |

|

|

бесподкладочная повязка (рис. |

|

|

76, 77), при которой ватные по- |

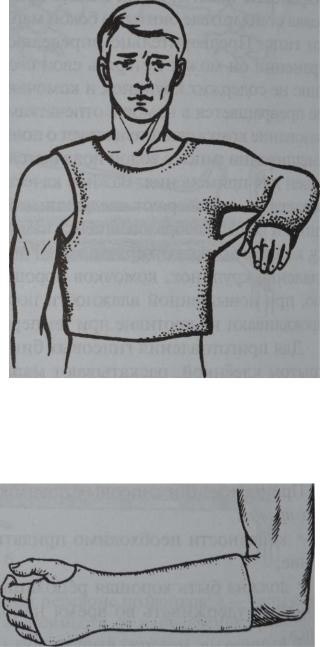

Рис. 76. Гипсовая повязка при переломе |

|

душечки подкладывают лишь на |

||

плечевой кости. |

||

выступающие части тела (для |

||

|

||

предупреждения пролежней). |

|

|

При наличии раны, гнойного |

|

|

свища в повязке делают окно |

|

|

для наблюдения за раной, осу- |

|

|

ществления перевязок, удале- |

|

|

ния гноя. Такая повязка назы- |

|

|

вается окончатой. Иногда |

|

|

повязка состоит из двух частей, |

|

|

которые соединяют одним-дву- |

|

|

мя или более мостами (мосто- |

ри с . 77. Гипсовая повязка при переломе |

|

видная повязка). |

лучевой кости в типичном месте. |

Общие вопросы травматологии -О- 379

смачивания бинтов используют таз с водой температуры около £ qT06bi гипс не высыпался, бинт следует брать осторожно и так же ?! пожноопускать в воду. В воде бинт не следует мять и передвигать. должна полностью покрывать его. Одновременно не следует опус- * в0Ду более двух бинтов, так как при длительном пребывании в

^гипс вымывается. Бинты оставляют в воде на 1,5—2 мин (до прекратил выхожденияпузырьков воздуха). Когда бинт промок, его выни- захватывая обеими руками с торцов, и слегка отжимают, а затем

управляют е г о на всю ширину.

Для наложения лонгетной или лонгетно-циркулярной повязки вначале готовят лонгету необходимой длины, предварительно измерив пов- реждённуючасть тела куском бинта. Мерку укладывают на гипсовальлыйстш и по её длине раскатывают намоченные гипсовые бинты, слои накладывают один на другой, тщательно разглаживая каждый руками.

Не давая гипсу застыть, лонгету переносят на поражённую часть тела, моделируют и фиксируют обычным бинтом (лонгетная повязка). При

накладываниилонгетно-циркулярной гипсовой повязки лонгету укрепляют спиральными ходами гипсовых бинтов. При бинтовании каждый следующий тур должен перекрывать предыдущий на две трети ширины, бинтование производят свободно, без натяжения, не допуская перегибов и складок; каждый новый слой разглаживают ладонью. Лонгеты бывают различной толщины: тонкие (три-четыре слоя) — для верхней конечности, толстые (шесть-восемь слоёв) — для нижней конечности. Лонгету постоянно удерживает помощник. Иногда необходимы два помощника: один удерживает конечность, чтобы предупредить смещение отломков, другой — лонгету и помогает при гипсовании. Для лонгетноШфкулярной повязки и фиксации лонгеты на верхней конечности необходимо два-три слоя гипсового бинта, на голени — пять-шесть, на бедре - шесть-восемь слоёв. Помощник, поддерживающий лонгету, Должен удерживать её всей ладонью, а не пальцами — во избежание обРазования вдавлений в гипсовой повязке (что в последующем может привести к пролежням). До затвердевания повязку тщательно моделиРУют в областикостных выступов и в зоне перелома. После наложения Повязки конечность укладывают на клеёнчатую подушку.

Переноситьбольного после наложения повязки можно не ранее чем рез 2 5 - 3 0мин, когда гипс затвердеет, из-за опасности появления вдав- ^ в повязке, её поломки или смещения костных отломков,

качестве примера рассмотрим наложение лонгетно-циркулярной п°вязки при переломе голени. Готовят заднюю гипсовую лонгету дли- ЦЩ• —Г"концов пальцев до средней трети бедра из пяти-шести слоёв гип-

380 <0- Общая хирургия О Глава 10 |

|

сового бинта. Один из помощников удерживает конечность в вытяну- |

\ |

том положении со стопой, установленной под прямым углом. На зад- |

ii |

нюю поверхность конечности укладывают лонгету так, чтобы верхний |

|

край находился на уровне верхней трети бедра, а нижний выступал на |

| |

2—3 см над пальцами. Удерживая гипсовую лонгету, её укрепляют че- |

|

тырьмя-пятыо циркулярными ходами гипсового бинта. Повязку тща- |

|

тельно моделируют в области лодыжек, пяточного (ахиллова) сухожи- |

I |

лия и коленного сустава. Больного укладывают на кровать с |

! |

подложенным под матрац деревянным щитом (на мягкой постели мо- |

I |

жет измениться форма повязки). Гипсовая повязка при комнатной тем- |

|

пературе высыхает за 1—3 сут (в зависимости от толщины повязки). Ус- |

|

корить этот процесс можно с помощью суховоздушных ванн (фенов) |

|

лампы соллюкс, каркасов с обычными электрическими лампами. |

|

После наложения гипсовой повязки необходимо наблюдение как за |

|

общим состоянием больного, так и за конечностью. Жалобы больного на |

|

боль, ощущение распирания в конечности, учащение пульса, повыше- |

|

ние температуры тела, изменение состояния пальцев и свободных от гипса |

|

других участков конечности должны послужить поводом для выяснения |

|

причины возникших изменений и принятия срочных мер. Появление |

|

отёка пальцев загипсованной конечности, синюшной окраски, похоло- |

|

дания, расстройств чувствительности, нарушение активных движений |

|

указывают на сдавление конечности гипсовой повязкой, возникновение |

|

венозного застоя. Необходимо частично или полностью разрезать повяз- |

|

ку и раздвинуть её края. При быстро нарастающем отёке следует немед- |

|

ленно рассечь повязку. Если окраска пальцев становится нормальной, |

|

повязку закрепляют несколькими ходами гипсового бинта. |

|

Появление болей в определённых местах указывает на развитие про- |

|

лежней. В этом месте следует рассечь повязку и раздвинуть её края. |

|

Ощущение сильного распирания в конечности, резкая боль в ране, оз- |

|

ноб, высокая температура тела, выявленные при осмотре тахикардия, |

|

регионарный лимфаденит, отёчность тканей выше гипсовой повязки, |

|

тяжёлая интоксикация свидетельствуют об анаэробной инфекции. По- |

|

вязку нужно немедленно снять, осмотреть рану и предпринять срочные |

|

меры по лечению газовой гангрены (см. Раны). |

|

На развитие гнойного воспаления в области раны указываютлока- |

|

лизованные пульсирующие боли в конечности, высокая температура |

|

тела, болезненность и увеличение региональных л и м ф а т и ч е с к иузлов,х |

|

лейкоцитоз. |

|

После сращения перелома гипсовую повязку снимают. Специальны- |

|

ми ножницами или пилкой повязку рассекают вдоль конечности, края |

|

Общие вопросы травматологии Ф 3 8 1

разреза о т о д в и г а ю т в с т о р о н уи к о н е ч н о с т оь с т о р о ж н ои з в л е к а ю т т, а к сть о п а с н о с т ь п о в р е ж д е н и мя я г к о йк о с т н о йм о з о л и . К о н е ч н о с т ь

как* «опой с м ы л о м , с с а д и н ыс м а з ы в а ю рт а с т в о р о мй о д а .

U01OT

Метод постоянного вытяжения

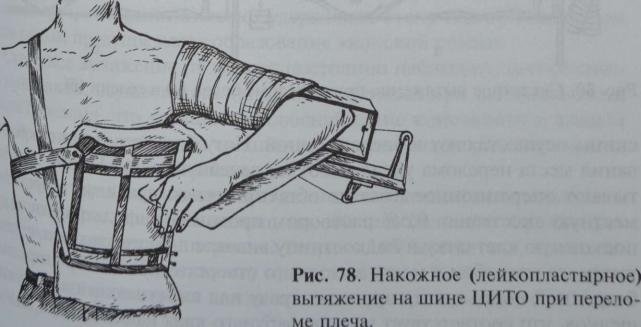

Этот м е т о дпредусматривает как репозицию, так и удержание отломков. Используютнакожное (рис. 78) и скелетное вытяжение. Последний вйд вытяжения наиболее эффективен. При лечении переломов спосо- бом постоянноговытяжения нужно учитывать несколько моментов.

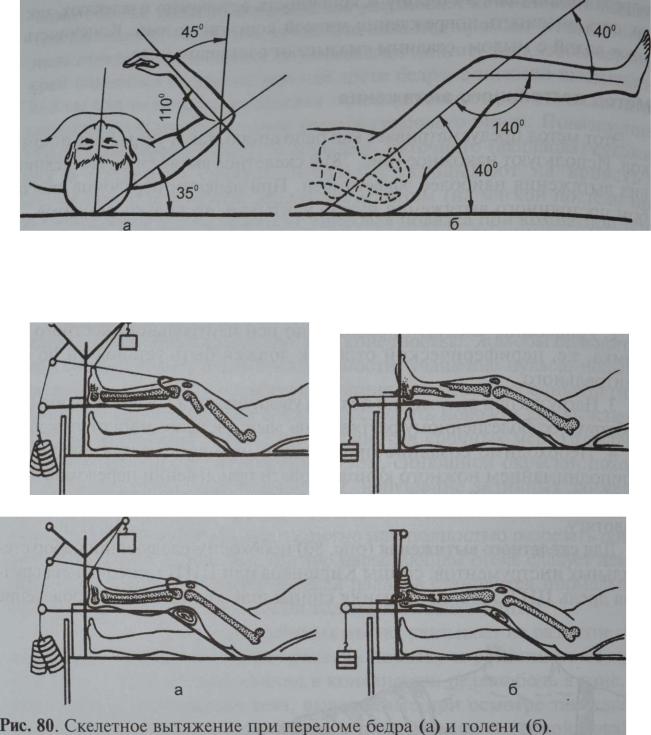

1. В ы т я ж е н и следует проводить в среднефизиологическом положении п о в р е ж д ё н н оконечности,й т.е. в состоянии равновесия между мыш- ц а м и - а н т а г о н и с Эта ом идостигается. полусогнутым положением конечности, у л о ж е н н о най шины Белера, Богданова (рис. 79).

2.Репозицию следует проводить по оси центрального костного отломка, т.е. периферический отломок должен быть установлен по оси центрального.

3.Нагрузка при вытяжении должна увеличиваться постепенно, что способствует безболезненному растяжению мышц и репозиции отломков.

4.Необходимо создание противотяги, что достигается, например, приподниманием ножного конца кровати при лечении переломов нижних конечностей. В таком положении масса тела больного создаёт противотягу.

Для скелетного вытяжения (рис. 80) необходим следующий набор стерильных инструментов: спицы Киршнера или ЦИТО, специальная ручная дрель ЦИТО для проведения спицы или электродрель. Проведение

382 • Общая хирургия «О- Глава 10

Рис. 79. Среднефизиологическоеп о л о ж е н и ев е р х н е й (а) и н и ж н е й (б) конечно стей.

спицы осуществляют в операционной. Ногу больного после обезболивания места перелома укладывают на лечебную шину Белера. Обрабатывают операционное поле по общепринятым правилам и проводят местную анестезию: 0,5% раствором прокаина инфильтрируют кожу, подкожную клетчатку и надкостницу вначале в месте входного, а затем таким же способом в месте выходного отверстия спицы. При переломе бедренной кости спицу проводят сразу над выступающей частью мыщелков, что соответствует уровню верхнего края надколенника, или за

Общие вопросы травматологии -О- 3 8 3

й стостыобольшеберцовой кости на 1,5—2 см кзади от наиболее вы- ^ ш е йт о ч к и .Спица проходит снаружи внутрь. При переломах гоеё п р о в о д я тчерез пяточную кость на 3 - 4 см кзади и книзу от лодри переломе плечевой кости спица проходит через локтевой ^стоквточке, расположенной на 2—3 см дистальнее верхушки отрост-

ка |

см вглубь от его поверхности. |

||

0 С |

п и лпроводяту |

через кость ручной или электрической дрелью. Кожу |

|

у к а л ы в а юспицейт |

и упираются острым концом в кость строго пер- |

||

пендикулярнпродольной плоскости кости. Движениями рукоятки или в К и ю ч е н электродрелми и начинают вращать спицу и проводят её че- рез кость. Когда спица выступает в подкожной клетчатке с противоположнойстороны, вращение прекращают, кожу накалывают на спицу (чтобы предупредить наматывание кожи и её дополнительную травму при вращении) и вновь продвигают спицу путём вращения так, чтобы с о б е и хсторон выступали концы одинаковой длины. В местах выхода спиныкожу смазывают спиртовым раствором йода и наклеивают клеолом марлевые шарики, винтами специальных фиксаторов марлевые шарикиприжимают к коже, предупреждая смещение спицы в сторону. На спицунадевают скобу, которую прикрепляют винтами и специальным к л ю ч о мвращая, винт на скобе, натягивают спицу, чтобы предупредитьпрорезывание ей кости во время вытяжения.

Затем больного перевозят в палату, не снимая ноги с шины, перекладывают вместе с шиной на кровать с подложенным под матрац деревянным щ и т о м .К скобе крепят шнур, перекидывают его через блоки по оси шины,которую устанавливают по оси центрального отломка кости, и подвешивают груз. На подошву наклеивают клеолом бинт, конец его со стороныпальцев перебрасывают через блок и фиксируют на нём не-

0

мльшой груз, который позволяет удерживать стопу под прямым углом 11 тем самым предупреждает образование «конской стопы».

Скелетное в ы т я ж е н и е позволяет постоянно наблюдать за состояни- ем конечности, осуществлять движения в суставах при неподвижности ® зоне перелома, что улучшает кровоснабжение конечности и создаёт ЛагопРиятные условия для сращения костных отломков. Этот метод Лечения называют функциональным.

Величина груза для создания вытяжения определяется степенью смеВДя отломков, развитием мышц, массой тела больного. Ориентирогруз составляет при переломе бедра — 15% массы тела, при пере- голени — 10%. Противотягу при постоянном вытяжении создают

Интела за счёт поднятия ножного конца кровати: при грузе 6—10 кг - см> при грузе 11-15 кг - на 70 см.

384 <0- Общая хирургия О Глава 10

Репозиция отломков длится 1—3 дня, после чего наступает репарационный период (образование костной мозоли), продолжающийся в среднем 4—6 нед — в зависимости от локализации и вида перелома.

Для создания нарастающей тяги в период репозиции отломков груз увеличивают постепенно, в течение суток, начиная с 4—5 кг и каждые 2 ч добавляя 1—2 кг. По достижении репозиции отломков груз уменьшают до 4—5 кг, чтобы предупредить перерастяжение мышц и расхождение отломков.

Лучшей консолидации переломов способствует полноценное питание с достаточным содержанием белков, витаминов, богатое минеральными элементами, особенно солями фосфора и кальция. К средствам, улучшающим кровообращение в месте перелома, относятся лечебная физкультура, массаж, механо-, электро-, бальнеотерапия и др.

Скелетное вытяжение проводят длительно, иногда до 2 мес. По окончании вытяжения груз снимают, скобу и спицу удаляют. Для этого спицу и кожу тщательно смазывают спиртовым раствором йода и у самой кожной раны спицу перекусывают стерильными кусачками, затем выдёргивают за противоположный конец. Кожные раны смазывают спиртовым раствором йода и заклеивают. Показанием для досрочного удаления спицы и прекращения скелетного вытяжения считают появление воспалительных изменений, болей в области проведённой спицы. В этом случае спицу скусывают со стороны, где нет воспалительных явлений, а удаляют со стороны, где они более выражены.

Постоянное вытяжение может проводиться с помощью лямок, манжет, петель и др. Принцип лечения аналогичен таковому при скелетном вытяжении. Для репозиции отломков при переломе шейных и верхних грудных позвонков используют вытяжение с помощью петли Глиссона (см. рис. 73). Петлю фиксируют к головному концу кровати, который поднимают на 50—60 см. После репозиции отломков конец кровати опускают до 25—30 см.

Оперативное лечение переломов

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению переломов.

Абсолютные показания:

1)открытые переломы;

2)повреждение жизненно важных органов отломками костей (веще-

ства головного, спинного мозга, органов грудной и брюшной полостей, крупных сосудов, нервов конечностей);

Общие вопросы травматологии -О- 3 8 5

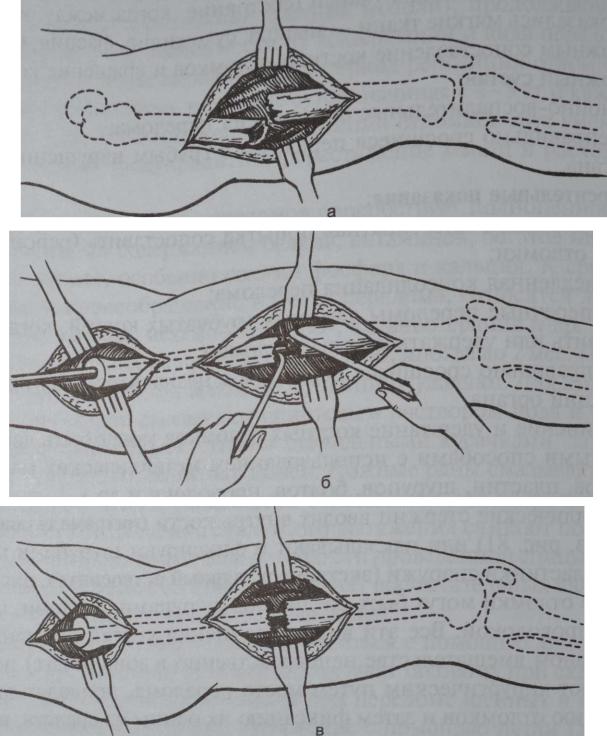

х\ йнтерпозиция мягких тканей (состояние, когда между отломками й о к а з а л и с ьмягкие ткани — мышца, сухожилие, фасция, что делает

з м о ж н ысопоставлением костных отломков и сращение кости); 4) ложный сустав; 5) г н о й н о - в о с п а л и тосложнениь н ы е я перелома;

А Н еправильно сросшиеся переломы с грубым нарушением функ-

ций органа.

Относительные показания:

1)неудавшаяся многократная попытка сопоставить (репонировать)

костныеотломки;

2)замедленная консолидация перелома;

3)поперечные переломы длинных трубчатых костей, когда нельзя сопоставитьили удержать костные отломки;

4)неправильно сросшиеся переломы с незначительным нарушением функций органа.

Со е д и н е н и еи удержание костных отломков могут быть достигнуты различными способами с использованием металлических материалов

(штифтов, пластин, шурупов, болтов, проволоки и др.).

Металлические стержни вводят внутрь кости (интрамедуллярный ос- теосинтез, рис. 81) или накладывают и фиксируют шурупами металли-

ческие пластинки снаружи (экстрамедуллярный остеосинтез, рис. 82, 83).

Костные отломки могут быть соединены шурупами, болтами, металли- ческой проволокой. Все эти виды соединения костей применяют при оперативномвмешательстве непосредственно в зоне (очаге) перелома. Обнажают хирургическим путём место перелома, проводят открытую репозициюотломков и затем фиксацию их одним из средств, в зависи- мости от локализации и вида перелома.

Недостатками данного метода являются дополнительная травма костив месте перелома, травматичность самого вмешательства, разруше- йе Устного мозга на всём протяжении кости при интрамедуллярном теосинтезе, необходимость повторной операции для удаления констРУкции после консолидации перелома.

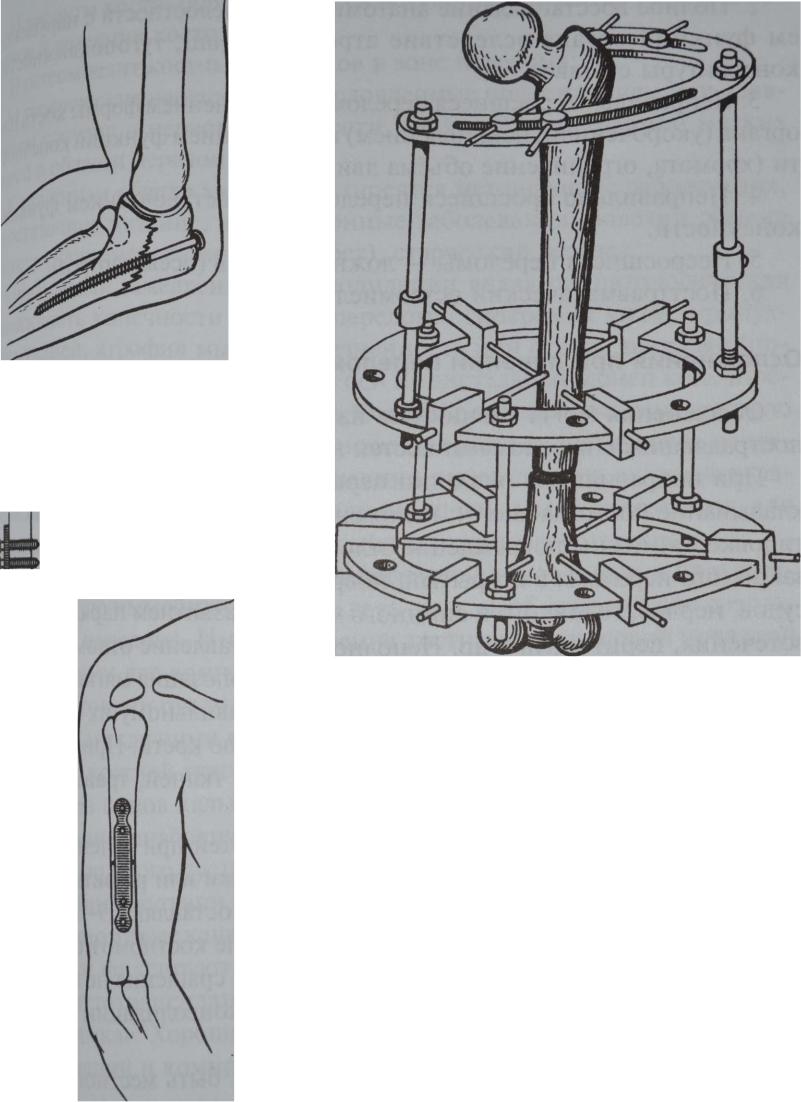

Применение компрессионных аппаратов позволяет избежать указан-

Ь1Х недостатков, поскольку фиксирующие спицы проводят вне пере- ц а (внеочаговый остеосинтез). Аппараты (Илизарова, Гудушаури, лкова-Оганесяна) позволяют производить репозицию отломков без

прес |

ИИ На м е с т е перелома, а также дают возможность создавать ком- |

Щ |

""" потное прижатие отломков друг к другу с помощью специ- |

|

Штифтов и гаек (рис. 84). Метод внеочагового компрессионного |

|

Интеза применяют для лечения не только свежих переломов, но и |

Общие вопросы травматологам ^ 387

Рис. 82. Фиксация отломка локтевого отростка с помощью шурупа (экстрамедуллярный остеосинтез).

к

Р ВЩ ш |

Рис. 84. Внеочаговый остеосинтез с помо- |

|

щью аппарата Илизарова. |

Н Фиксация костных

нМков плечевой кости

финкой и шурупами ^Медуллярный остео-