- •Зайцев г.Н., Федюкин в.К., Атрошенко с.А, история техники и технологий

- •Предисловие

- •Авторы введение

- •Раздел 1. Всеобщая история техники Глава 1. Основные понятия и определения истории техники и технологий

- •1.1. Определения терминов, связанных с техникой

- •1.2. Определение терминов, связанных с технологией

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Развитие техники и технологий первобытного производства (от 2-10 млн. Лет до н.Э. До 4-3 т.Л. До н.Э.)

- •2.1. Орудия труда и хозяйственные революции каменного века

- •2.2. Орудия труда медно-каменного, бронзового и железного веков

- •2.3. Средства передвижения первобытного человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Распространение сложных орудий труда в условиях рабовладельческого способа производства (от 4-3 т.Л. До н.Э. ДоIv-Vвв. Н.Э.)

- •3.1. Орудия для подъема тяжестей, применяемые в рабовладельческом обществе

- •3.2. Военные машины рабовладельческого общества

- •3.3. Развитие токарного станка в рабовладельческом обществе

- •3.4. Средства транспорта, применяемые в античную эпоху

- •3.5. Машины, созданные александрийскими механиками Героном и Ктесибием

- •3.6. Вклад Архимеда в развитие техники

- •3.7. Зарождение элементов новых наук

- •Глава 4. Распространение сложных орудий труда, приводимых в действие силами природы, в условиях феодального способа производства (отIv-V в. До XIV-XV в.)

- •4.1. Металлургия и кузнечное дело, строительство жилых, хозяйственных построек и мостов в Древней Руси

- •4.2. Древнейшие суда и метательные машины Киевской Руси

- •4.3. Создание водяных мельниц в странах Арабского Халифата и на Руси

- •4.4. Применение водяных колес в горном деле, металлургии и других отраслях

- •4.5. Создание ветряных мельниц в Персии, Ираке, Европе и в России

- •4.6. Совершенствование техники прядения и ткачества, освоение производства бумаги

- •4.7. Совершенствование техники земледелия и развитие горного дела и металлургии

- •4.8. Совершенствование грузоподъемной и строительной техники

- •4.9. Изобретение механических часов

- •4.10. Изобретение компаса, создание новых механизмов

- •4.11. Развитие военных машин, создание огнестрельных орудий

- •4.12. Изобретение книгопечатания и очков

- •Глава 5. Возникновение в условиях мануфактурного периода предпосылок для создания машинной техники (отXiVв. До концаXviiIв. – началаXiXв.)

- •5.1. Создание мануфактур и их историческая роль

- •5.2. Вклад Леонардо да Винчи в развитие техники

- •5.3. Создание новых машин и механизмов

- •5.4. Создание гидротехнической системы игуменом Филиппом в Соловецком монастыре

- •5.5. Создание гидравлической системы на Алтае к.Д. Фроловым

- •5.6. Создание прядильных машин

- •5.7. Создание военной техники а.К. Нартовым и я.Т. Батищевым в Туле

- •5.8. Создание в концеXviiIв. Ткацких станков во Франции и машинной и оружейной техники в России

- •5.9. Вклад е.Г. Кузнецова в создание отечественной техники

- •5.10. И.П. Кулибин и его изобретения

- •5.11. История выбора и совершенствования мер при линейных измерениях

- •5.12. История создания системы мер

- •Глава 6. Создание рабочих машин на базе парового двигателя (от конца XVIII в. – начала XIX в. – 70 гг. XIX в.)

- •6.1. Этапы промышленной революцииXiXв.

- •6.2. Создание паровой машины

- •6.3. Создание первых паровозов

- •6.4. Создание первых паровозов в России

- •6.5. Строительство первых железных дорог

- •6.6. Развитие парусного флота

- •6.7. Создание пароходов

- •6.8. Создание первых русских пароходов

- •6.9. Применение паровых машин в разных отраслях промышленности

- •6.10. Стaновление машиностроения в XVIII в.

- •6.11. Появление машин в сельском хозяйстве

- •6.12. Развитие металлорежущих станков

- •6.13. Создание машин в горнодобывающей промышленности

- •6.14. Развитие науки о машинах

- •6.15. Основные направления поиска новых машин-двигателей

- •6.16. История создания двигателя внутреннего сгорания

- •6.17. История турбин

- •Глава 7. Развитие систем машин на базе электропривода (70егодыXiXвека – 30егодыXXвека)

- •7.1 Исследования электрических и магнитных явлений

- •7.2. Создание гальванического элемента и аккумулятора

- •7.3. Создание первых электромагнитных приборов

- •7.4. Создание электродвигателя и электрогенератора

- •7.5. Создание первых линий электропередач

- •7.6. Создание электрического трамвая

- •7.7. История электрического освещения

- •7.8. Изобретение телеграфа

- •7.9. История телефонной связи

- •7.10. Создание радио

- •7.11. История телевидения

- •7.12. Создание записи и воспроизведения звука и изображения

- •7.13. Создание автомобиля

- •7.14. Создание трактора

- •7.15. Развитие воздухоплавания на воздушных змеях и воздушных шарах

- •7.16. Создание первых аэропланов и самолетов

- •7.17. Развитие других отраслей промышленности в рассматриваемый период

- •Глава 8. Подготовка и осуществление перехода к автоматическим системам машин. Научно-техническая революцияXXв. (1930 г. – настоящее время)

- •8.1. Основные направления научно-технической революции (нтр)

- •8.2. Сущность нтр

- •8.3. Научно-техническая деятельность и научно-технический потенциал

- •8.4. Промышленные формы автоматизации

- •IIэтап. Электрификация автоматической системы машин (30е-50егодыXXв.).

- •IiIэтап – электронизация автоматической системы машин (30е-50егодыXXв. – настоящее время).

- •8.5. Превращение науки в непосредственную производительную силу

- •8.6. Развитие кузнечно-прессовых, сельскохозяйственных и других машин

- •8.7. Развитие вычислительной техники и эвм

- •8.8. История робототехники

- •8.9.Космические полеты

- •8.10. Развитие ядерной физики

- •8.11. Создание атомной бомбы и ядерной энергетики

- •8.12. Другие нововведения в эпоху нтр

- •Раздел 2. История основных машиностроительных технологий в россии Глава 9. Развитие техники и технологии ковки и штамповки

- •9.1. Развитие ковки в древнерусский период

- •9.2. Основные этапы развития металлургии и кузнечного производства в дореволюционный период

- •9.3. Ковка на приводных молотах от водяных колес

- •9.4. Штамповка на канатных молотах и винтовых прессах

- •9.5. Штамповка на паровых молотах и гидравлических прессах

- •9.6. Виды штамповки исходных заготовок при разной серийности производства

- •9.7. Создание специализированных кузнечно-штамповочных заводов в ссср

- •Глава 10. Развитие техники и технологии сварки

- •10.1. Применение кузнечной сварки и пайки от трипольских племен до Древней Руси

- •10.2. Изготовление артиллерийских орудий сваркой вXiVна Руси

- •10.3. Роль н.Н. Бенардоса в создании электродуговой сварки

- •10.4. Совершенствование дуговой сварки н.Г. Славяновым

- •10.5. Становление сварки в первые годы Советской власти (1920-1929 гг.)

- •10.6. Сварка в период социалистической индустриализации (1929-1940 гг.)

- •10.7. Сварка в машиностроении (ссср) в 30егоды

- •10.8. Механизация и автоматизация сварки в 30егоды

- •10.9. Сварка металлов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

- •10.10. Сварка в ссср в 1946-1958 гг.

- •10.11. Сварка в ссср с 60-70хгг.XXв. И до наших дней

- •Глава 11. Развитие техники и технологии литья

- •11.1. Медное и бронзовое литье в Древней Руси

- •11.2. Литейное производство в Московском государстве вXiv-xvIвв.

- •11.3. Чугунолитейное производство в России доXviiIв. – 1917 г.

- •11.4. Развитие литейного производства в России с 1917 г. До наших дней

- •Глава 12. Развитие техники и технологии обработки металлов резанием

- •12.1. Создание станков от первобытнообщинного общества до средних веков

- •12.2. Совершенствование станков в период от мануфактурного производства до эпохи парового двигателя

- •12.3. Развитие станков в эпоху электропривода

- •12.4.Созданиет станкостроения в ссср

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Глава 5. Возникновение в условиях мануфактурного периода предпосылок для создания машинной техники (от XIV в. До конца XVIII в. – начала XIX в.) 112

- •Глава 6. Создание рабочих машин на базе парового двигателя (от конца XVIII в. – начала XIX в. – 70 гг. XIX в.) 143

- •Глава 7. Развитие систем машин на базе электропривода (70е годы XIX века – 30е годы XX века) 182

- •Глава 8. Подготовка и осуществление перехода к автоматическим системам машин. Научно-техническая революция XX в. (1930 г. – настоящее время) 243

- •Раздел 2. История основных машиностроительных технологий в россии 277

- •Глава 9. Развитие техники и технологии ковки и штамповки 277

- •Глава 10. Развитие техники и технологии сварки 289

- •Глава 11. Развитие техники и технологии литья 314

- •Глава 12. Развитие техники и технологии обработки металлов резанием 324

7.15. Развитие воздухоплавания на воздушных змеях и воздушных шарах

Первые проекты летательного аппарата (крылатой машины), геликонтера и парашюта были сделаны в 1505 году в трактате “О летании птиц” Леонардо да Винча.

Впервые в мире построил в 1754 году действующую модель геликонтера (от гр. helix – вращение + ptepon – крыло, т.е. вертолет). М.В. Ломоносов (1711-1763) с помощью часового механизма приводились в движение крылья, создавая подъемную силу, которая поднимала аппарат вверх. Для подъема же тел необходим более мощный двигатель, чем часовая пружина. Таких двигателей в то время не было, поэтому было уделено внимание полету воздушных змей и шаров.

Первым изобретателем змея был древнегреческий ученый Архит Таранский в IV веке до н.э. Конструированием и запуском воздушных змеев в детстве занимался Исаак Ньютон (1643-1727). Он запускал их даже ночью, подвешивая к змею бумажный цветной фонарик с горящей свечой.

Воздушные змеи использовались в качестве носителей знамени, сигналов, различных украшений, выполненных в форме птиц, бабочек, рыб, драконов, коней и т.д., которые снабжались трещетками, светильниками (лампами с минеральным маслом). Они в настоящее время широко применяются на праздниках в Японии и Китае. На воздушных змеях даже поднимались воины, которые производили разведку и бросали вниз на врага зажигательные вещества.

Исследованием физических свойств воздуха в XVII веке занимались Г.Галилей, Э Горричелли, Б. Паскаль и др., которые установили, что воздух в 400 раз легче воды, производит атмосферное давление, которое с высотой уменьшается. Это привело к созданию воздушных шаров (аэростатов).

В

1711 году Крикутный в Рязани попытались

подняться на большом шаре, наполненном

дымом. Шар имел петлю, в которую с

ел

Крикутный и поднялся выше берега, но

ударился о колокольню, зацепился за

веревку и остался жив.

ел

Крикутный и поднялся выше берега, но

ударился о колокольню, зацепился за

веревку и остался жив.

а)

б)

а)

б)

в) г)

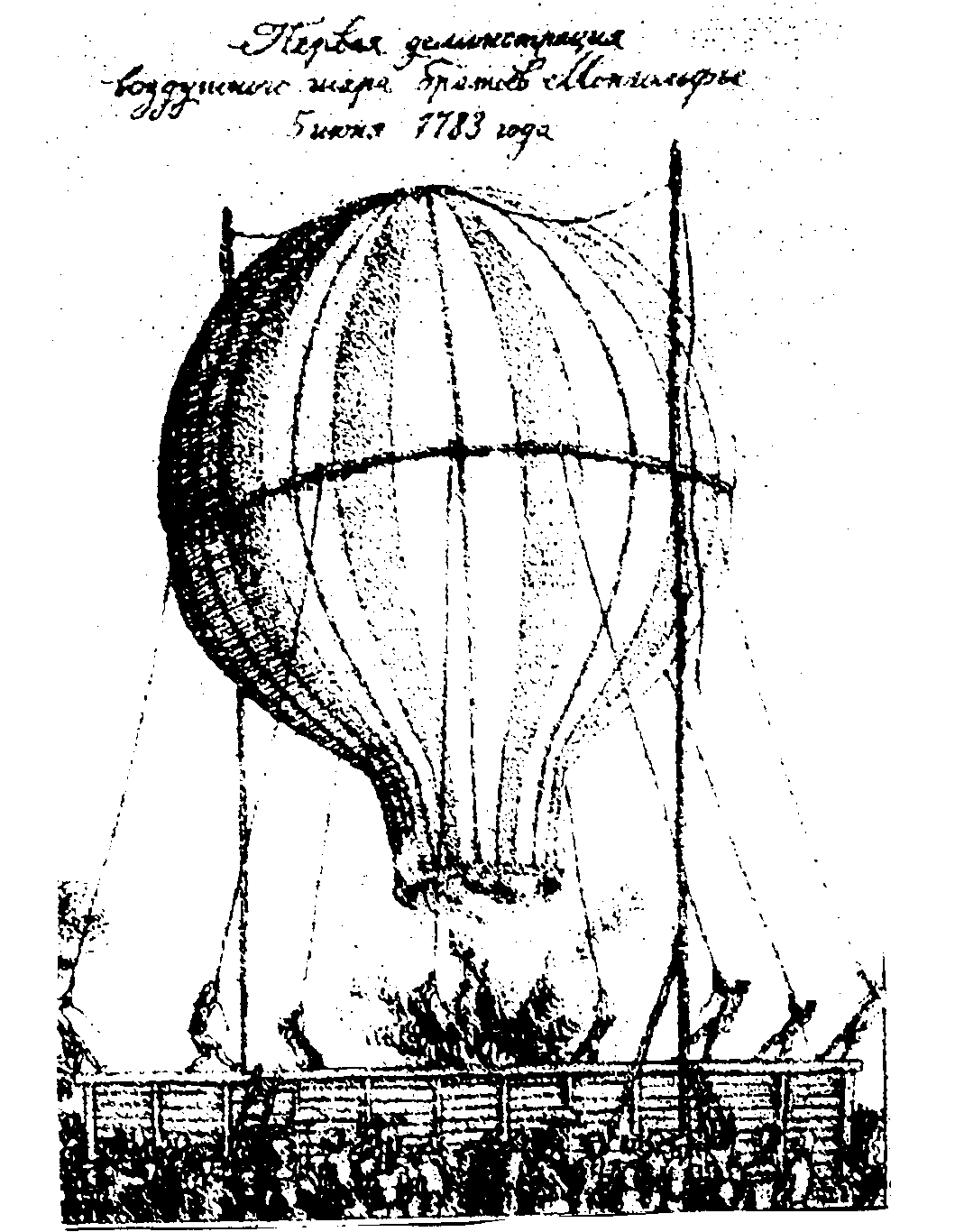

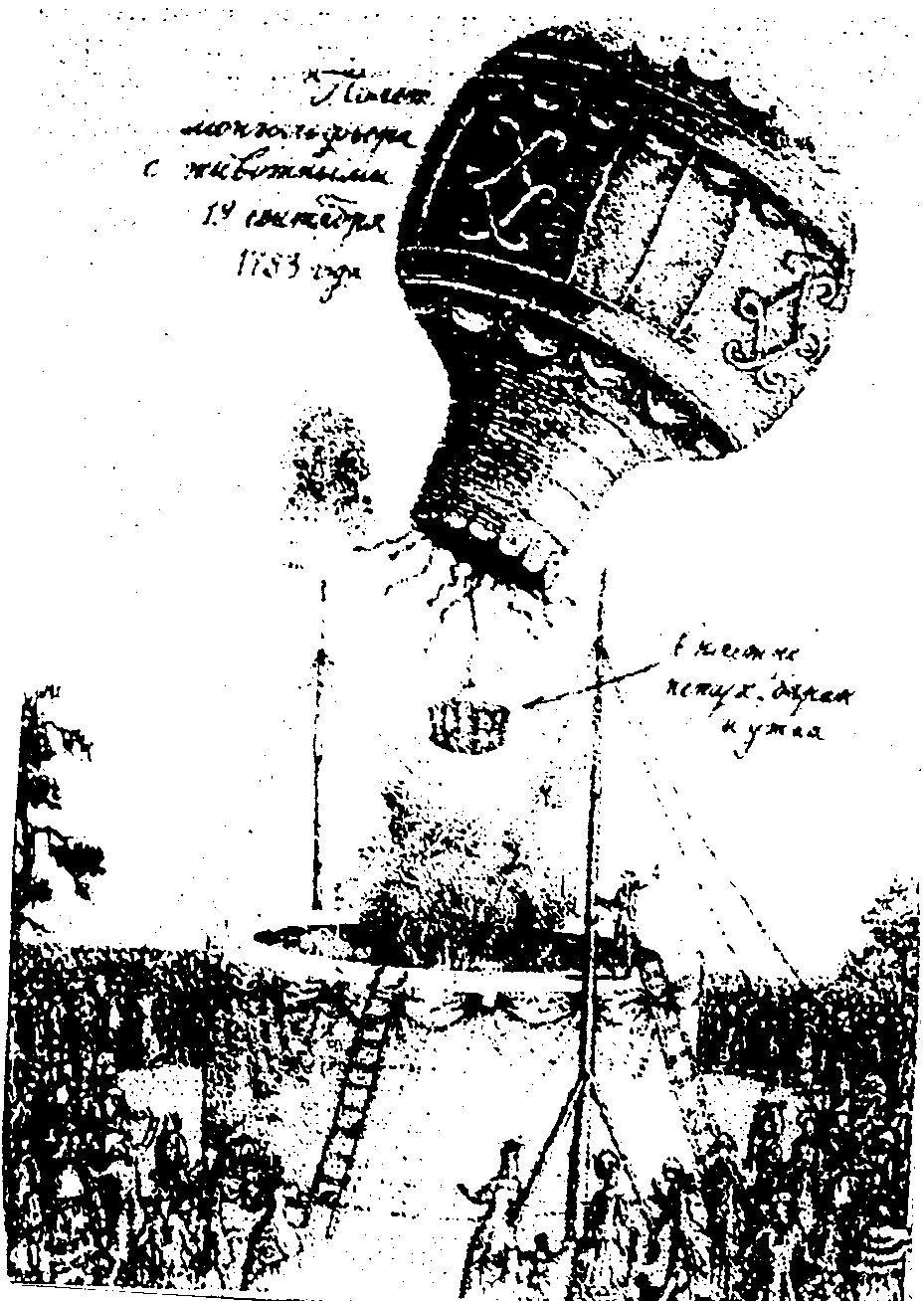

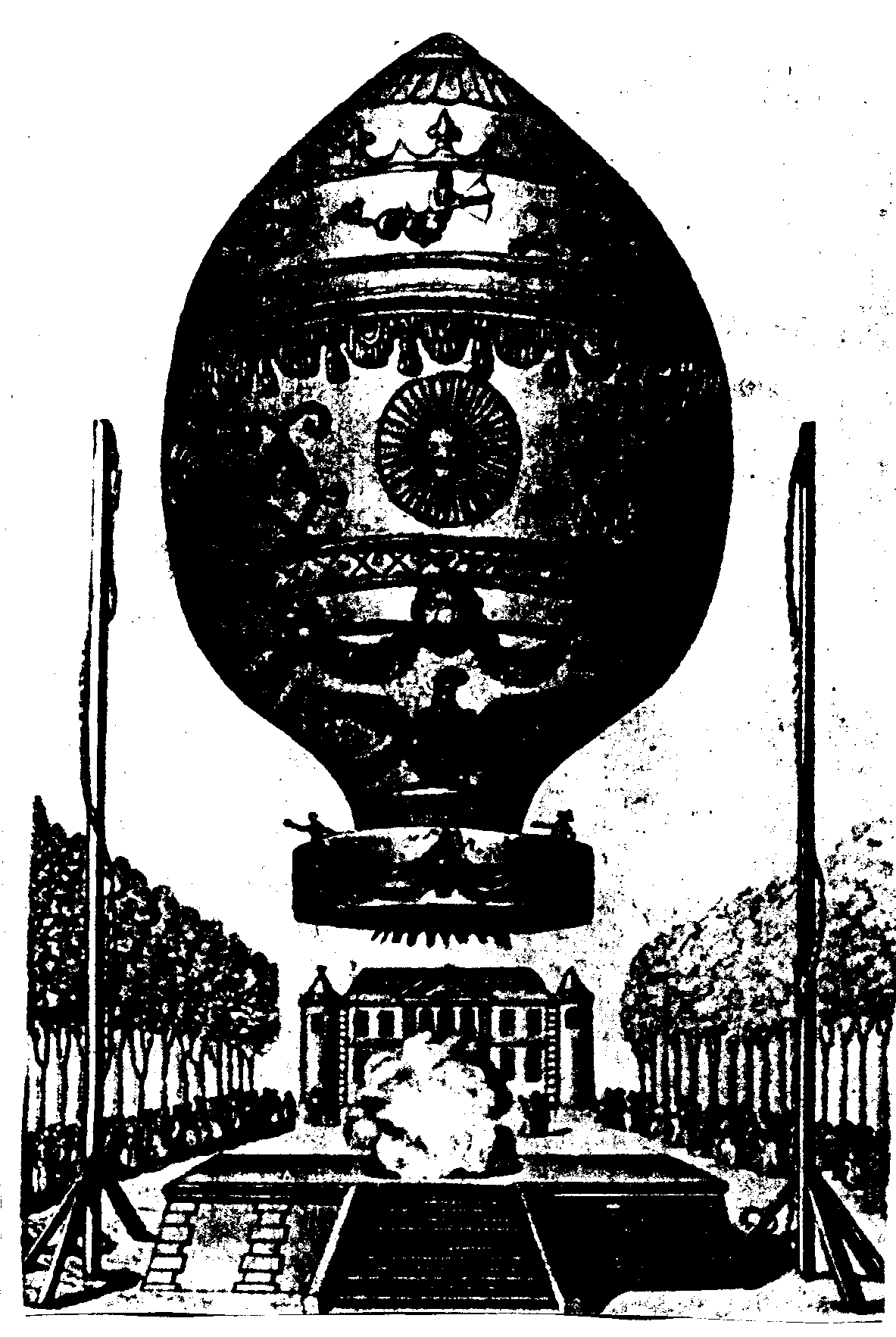

Рис. 7.11. Полеты на воздушных шарах и дирижаблях: а – запуск первого воздушного шара братьями Монгофье; б – запуск Монгофье воздушного шара с овцой, петухом и уткой; в – полет Пиллатра де Розье и Д. Арлано на воздушном шаре; г – полет дирижабля «Граф Цепеллин»

Воздухоплавание практически началось после опытов братьев Жозефа (1746-1810) и Этьена (1745-1799) Монгольфье, 5 июля 1783 году они демонстрировали свой воздушный шар (рис.7.11а). 19 сентября 1783 г. они запустили 11 метровый воздушный шар из льняного полотна и бумаги, который поднялся на высоту 1830м (рис.7.11б). К шару была привязана плетеная корзина, в которой были овца, петух и утка. Пролетев по ветру 2.5км они благополучно приземлились. 21 ноября 1783 года в Париже на воздушном шаре, наполненном теплым воздухом Пилатр де Розье и Д,Арланд поднялись и совершили 25 минутный полет (рис.7.11в).

Известный русский ученый Леонард Эйлер (1707-1783) в 1773 году вывел формулу для подсчета подъемной силы аэростата. Франзуцский физик Флак Шарль (1746-1823) предложил заполнить воздушный шар водородом. Он сразу же после братьев Монзольфье построил шар из прорезиненной ткани и 1 декабря 1785 года совершил на нем совместное с Робертом полет длительностью 2,5 часа. Они замерили давление и температуру воздуха на высоте 3400 метра. С помощью аэростата стали изучать различные атмосферные явления. В 1887 году Д.И. Менделеев (1834-1907) осуществил полет на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения и изучения верхних слоев атмосферы. В феврале 1805 года участники русской кругосветной экспедиции под командованием адмирала И.Ф. Крузенштерна, находясь в городе Нагасаки (Япония) впервые для наблюдения воздушных течений отправили в полет аэростат, который был наполнен теплым воздухом. С тех пор воздушные шары широко применялись в метеорологических обсерваториях для наблюдения за состоянием атмосферы.

Дальнейшее развитие воздухоплавания было связано с созданием управляемых аэростатов- дирижаблей (от гр. dirigtkdle – управляемый). Первый проект управляемого аэростата с воздушными винтами, вращаемыми в ручную, был выдвинут в 1784 году французским инженером Ж. Менье.

4 сентября 1851 года французский механик Андре Жиффар совершил первый управляемый полет на аэростате, в гондоле которого было установлено паровая машина мощностью 3л.с. Они вращали трехполостной винт, позволяя лететь аэростату в нужном направлении со скоростью до 11км/ч в безветренную погоду. Затем на дирижабле были установлены двигатели внутреннего сгорания и им придали удобную форму в виде сигары. В 1900 году в Германии графом Ф. Цепеллином был построен дирижабль жесткой конструкции, корпус которого был сооружен по типу морских судов, состоящих из шпангоутов и стрингеров. Каркас обтягивали прорезиненной материей, скорость дирижабля достигала 50км/ч. Наиболее совершенным был дирижабль «LZ-127» «Граф Цепсалин» (рис.7.11г), который имел длину 236м, ширину 30,5м и высоту 35,5м. Его оболочка вмещала 10500м3 водорода. Он имел 5 дизельных двигателей, общей мощностью 2650л.с. На борту имелась собственная электростанция, радиостанция, телефонная связь. Обитатели диражабля размещались в удобных 2-х местных каютах. «Граф Цепсалин» совершил 580 дальних полетов, пролетел расстояние более 1 млн. км и перевез несколько тысяч пассажиров. Дирижабли стали делать различных систем (мягкой, полужесткой и жесткой конструкции) и они нашли разнообразное применение (разведка рыбных промыслов, исследование физических явлений в атмосфере и т.д.). С помощью дирижабля в мае 1926 года совершил полет над Северным полюсом Р. Амуньген. В 1929 году было совершено кругосветное путешествие на дирижабле. Несмотря на ряд преимуществ (не нужно взлетной площадки, большая грузоподъемность, полет в любых погодных условиях, неподвижность над объектом и т.д.) дирижабли обладают недостатками: малая скорость полетов (80-130км/ч), сложность обслуживания на земле.