- •Институт инфо

- •Тема 1. Национальная экономика: цели развития и объем производства 9

- •Тема 2. Государство и его роль в рыночной экономике 40

- •Тема 3. Макроэкономическое равновесие 59

- •Тема 4. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг 103

- •Тема 9. Экономический рост 203

- •Введение

- •Тема 1.Национальная экономика: цели развития и объем производства

- •I. Стабильный рост национального производства

- •II. Высокий уровень занятости

- •III. Стабильность цен

- •IV. Поддержание равновесного внешнеторгового баланса

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.2.1. Характеристика видов безработицы

- •1.2.2. Безработица в России

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.3.1. Виды инфляции

- •1.3.2. Инфляция в России и антиинфляционная политика

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.4.1. Совокупный общественный продукт (соп), валовой национальный продукт (внп), чистый национальный продукт (чнп)

- •1.4.2. Расчет внп по расходам и доходам

- •1.4.3. Измерение экономического благосостояния общества

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Тема 2.Государство и его роль в рыночной экономике

- •Удовлетворение потребностей в общественных товарах и услугах

- •Устранение внешних эффектов экономической деятельности (нейтрализация экстерналий)

- •Решение проблем, связанных с асимметрией информации (устранение интерналий)

- •Ликвидация барьеров для свободного перелива капиталов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Тема 3.Макроэкономическое равновесие

- •3.1.1. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.1.2. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.1.3. Макроэкономическое равновесие и его нарушение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.2.1. Классическая теория занятости

- •3.2.2. Кейнсианская теория занятости

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.1. Совокупное потребление и совокупное сбережение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.2. Предельная склонность к потреблению (мрс). Предельная склонность к сбережению (mps)

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.3. Инвестиции (I) и их роль в национальной экономике

- •3.3.4. Понятие мультипликатора

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Основные термины и понятия

- •Дополнительная литература

- •Тема 4.Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Тема 5.Фискальная политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы к главам 4 и 5

- •Тема 6.Банковская система и предложение денег

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Тема 7. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинаре

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы к темам 6 и 7

- •Тема 8.Социальная политика государства

- •8.1.1. Социальная сфера экономики и социальная справедливость

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.1.2. Понятие социальной справедливости

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.1.3. Социальная политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.1. Доходы и их дифференциация

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.2. Социальная политика государства в сфере доходов

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.3. Проблема бедности

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.3.1. Социальное страхование

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.3.2. Социальная политика государства в сфере занятости

- •Вопросы для самоконтроля и задания

- •Основные термины

- •Дополнительная литература

- •Тема 9.Экономический рост

- •9.1.1. Исторический аспект экономического роста

- •9.1.2. Типы экономического роста

- •9.1.3. Измерение экономического роста

- •9.1.4. Темпы экономического роста

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинаре

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Для заметок

Вопросы для самоконтроля

Какие существуют виды спроса на деньги? Какими функциями денег он обусловлен?

От чего зависит деловой спрос на деньги?

Что означает предпочтение ликвидности? От чего зависит спрос на деньги как запасную стоимость?

Что собой представляет денежный рынок? В чём его отличие от товарных рынков?

Какую форму имеет кривая предложения денег? Зависит ли предложение денег от спроса на них? Может ли кривая предложения денег быть горизонтальной?

Каков механизм восстановления равновесия на денежном рынке, если фактическая ставка ссудного процента выше (ниже) равновесной?

Что произойдет с кривой спроса на деньги при увеличении (падении) цен, росте (снижении) реальных доходов?

Как отразится на денежном рынке увеличение (сокращение) предложения денег? Как отреагируют хозяйственные агенты на это изменение?

Какова связь между спросом на деньги и инфляцией? Объясните.

7.2. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства

Тесная взаимосвязь денежных и товарных рынков создает возможность проведения целенаправленной денежно-кредитной (монетарной) политики, в ходе которой государство, изменяя предложение денег, может воздействовать на объем национального производства, цены и занятость.

Теоретической основой денежно-кредитной политики служит теория современного монетаризма, представляющего собой синтез кейнсианских и неоклассических представлений о роли денег в экономике, о влиянии массы денег в обращении на макроэкономические цели. Основные положения современного монетаризма могут быть сведены к следующему:

"деньги имеют значение", они в экономике играют первостепенную роль. Деньги - главный, центральный элемент хозяйственной системы, определяющий состояние хозяйственной конъюнктуры и весь ход воспроизводственного процесса;

ценовая стабильность, устойчивость денежной единицы - залог благополучного развития экономики;

поскольку спрос на деньги зависит от небольшого числа факторов и не подвержен сильным колебаниям, основным фактором, влияющим на состояние экономики, является денежное предложение. Именно изменения в денежном предложение сказываются на совокупном спросе, объеме производства и доходах, занятости и ценах;

все нарушения макроэкономического равновесия являются следствием неправильно проводимой денежно-кредитной политики;

денежное предложение экзогенная (задаваемая извне) величина и не зависит от состояния экономики;

рыночная экономика способна к саморегулированию, поэтому вмешательство государства в экономику должно быть ограничено регулированием количества денег в обращении. “Ни одно правительство не может быть мудрее рынка”, “чем слабее экономическая роль государства, тем выше благосостояние людей” - вот разделяемые монетаристами воззрения.

фискальная политика малоэффективна и основной упор должен делаться на монетарную политику;

рост денежной массы должен происходить в соответствии с основным монетарным правилом, согласно которому "денежное предложение должно расширяться ежегодно в том же темпе, что и ежегодный темп роста реального ВНП".

Теория монетаризма лежала в основе государственной политики, проводившейся в США (“рейганомика”) и Англии (“тэтчеризм”) в 80х - начале 90-х гг. и позволившей улучшить экономическое положение этих стран. В частности в США уровень инфляции сократился 13,5% в 1980г. до 4,1% в 1988г., а безработица упала 9,7% в 1982г. до 5,5% в 1988г.

Монетарная политика- это действия правительства, влияющие на количество денег в обращении, т.е. на денежное предложение. Ключевым звеном монетарной политики является деятельность центрального банка - организатора и контролера денежного обращения.

Основой монетарной политики являются следующие положения:

в долгосрочном периоде рост денежной массы влечет за собой рост цен, не оказывая влияния на объём ВНП;

в краткосрочном периоде рост денежной массы приводит к росту объёма реального ВНП;

Механизм воздействия монетарной политики на объём национального производства и занятость таков:

исходя из задач, стоящих перед экономикой, центральный банк увеличивает (сокращает) денежное предложение, реакцией на эти действия служит падение (рост) процентной ставки;

изменение уровня процентной ставки увеличивает (сокращает) инвестиционный спрос. Таким образом, центральный банк воздействует на величину инвестиций - наиболее гибкий элемент совокупного спроса;

изменение инвестиций с мультипликативным эффектом отражается на объёме ВНП.

Связь между денежной массой и объёмом производства, устанавливаемая через норму процента и плановые инвестиции, известна как "кейнсианский передаточный механизм".

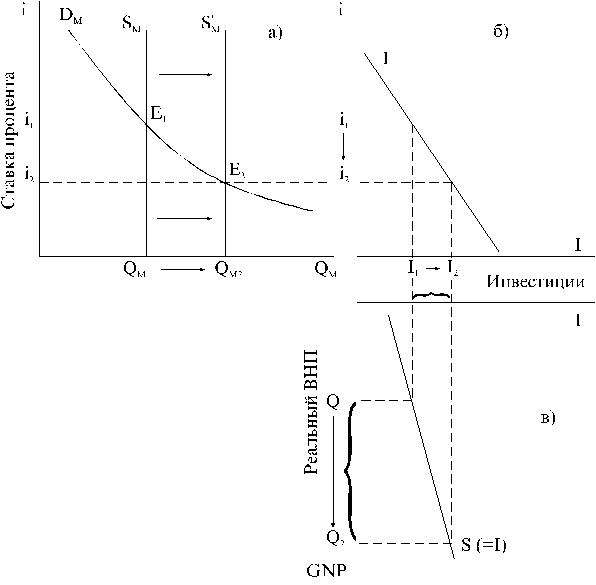

При данном денежном спросе (Dм) и предложение денег (Sм) процентная ставка устанавливается на уровне i1. Такой ставке соответствуют инвестиционный спрос на уровне I1 и объемgNP = Q1. Увеличение предложения до S'мснижает процентную ставку до i2, соответственно расширяя инвестиции до I2. Прирост инвестиций с мультипликационным эффектом увеличивает ВНП до Q2. Таким образом, прирост денежной массы расширяет совокупный спрос, объем производства и доходы, а сокращение денежной массы - понижает. Однако, этот вывод справедлив в отношении лишь краткосрочного периода (пока ВНП не достиг потенциального уровня), в более длительном периоде монетарная политика влияет преимущественно на цены.

а) Денежный рынок

б) Рынок капиталов

в) Производство

Рис. 7.2. Механизм воздействия денежного предложения на национальный объем производства

Основными инструментами в руках центрального банка, с помощью которых он воздействует на денежное предложение, как уже отмечалось, являются операции на открытом рынке; изменение учетной ставки и норматива обязательных резервов.

операции на открытом рынке- это купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг. Предположим, что в экономике наблюдается излишний рост денежной массы и центральный банк решает его ограничить. С этой целью он начинает активно продавать государственные обязательства. Предложение увеличивается, рыночная цена ценных бумаг падает, их доходность для покупателя растет - спрос на ценные бумаги правительства увеличивается. Клиенты коммерческих банков снимают деньги со своих счетов, происходит замещение денег ценными бумагами.

Помимо того, что операции на открытом рынке непосредственно влияют на денежную массу, они порождают вторичный аффект. В результате покупки клиентами ценных бумаг сокращается величина резервов банка и уменьшается сумма кредитов, которую может выдавать банк. Таким образом, конечный результат воздействия операций на открытом рынке на денежную массу включает прямой и вторичный эффекты. Это означает, что продажа центральным банком ценных бумаг, например, на 1000 ед. сокращает объем денежной массы на большую сумму, т.е. имеет место мультипликативый эффект.

Операции на открытом рынке - самый распространенный метод воздействия центрального банка на массу денег в обращении.

Центральный банк может также влиять на денежную массу, изменяя учетную ставку - ставку рефинансирования, по которой центральный банк предоставляет ссуды коммерческим банкам и переучитывает их векселя. Если центральный банк повышает учетную ставку, то для коммерческих банков (в случае возникновения у них дефицита резервов) кредит в центральном банке обойдется дороже, поэтому они постараются увеличить свои резервы, скупая активы или требуя досрочного возврата выданных ссуд. И то, и другое вызовет снижение объема денежной массы.

следует отметить, что в странах развитой рыночной экономики механизм учетно-процентной ставки используется нечасто. Как правило, учетная ставка изменяется вслед за движением процентной ставки на денежных рынках. Если учетная ставка установлена на уровне ниже рыночной, то банки будут стремиться получить дешевый кредит в центральном банке, чтобы использовать его в целях получения прибыли. Кроме того, в условиях интернационализации хозяйства снижение учетной ставки ведет к отливу капитала из страны, что негативно влияет на эффективность учетно-процентной политики.

Изменение норматива обязательных резервов. Снижение или увеличение нормы обязательных резервов оказывает воздействие на размер избыточных резервов и величину денежного мультипликатора. Если центральный банк намерен увеличить денежную массу, ему следует снизить норму обязательных резервов. Уменьшение нормы переведет часть обязательных резервов в избыточные и, следовательно, расширит возможность создания новых денег путем кредитования. Если норма обязательных резервов будет увеличена, то произойдет прямо противоположное: денежная масса сократится. Коммерческие банки в этом случае либо потеряют часть своих избыточных резервов, и тем самым их возможности создания новых денег уменьшатся, либо они сочтут свои резервы недостаточными и будут вынуждены уменьшить свои чековые счета, а следовательно, и предложение денег.

Изменение нормы резервных требований является самым сильным и "грубым" инструментом в руках центрального банка. Прибегает банк к нему крайне редко. Дело в том, что изменение нормы резервных требований, которое распространяется только на банки, нарушает конкурентное равновесие между банками и другими финансовыми посредниками, поэтому, стремясь поддерживать это равновесие, центральный банк редко прибегает к изменению норматива.

С точки зрения направления изменения массы денег монетарная политика подразделяется на политику "дешевых" и политику "дорогих" денег.Если в экономике наблюдается спад, безработица и целью государства является расширение производства, то центральный банк увеличивает предложение денег, что ведет к их "подешевлению" и одновременно к падению нормы процента, расширению совокупного спроса и объема производства. Напротив, во время инфляции центральный банк проводит политику "дорогих" денег, т.е. снижает их предложение, что способствует росту процентной ставки и, следовательно, сдерживанию инвестиций и совокупного спроса.

Степень воздействия изменения денежного предложения на объем производства и занятость зависит от эластичности спроса на деньги и спроса на инвестиции. Чем менее эластичен спрос на деньги и более эластичен спрос на инвестиции, тем больший эффект дает изменение предложения. И наоборот.

Существует ряд факторов, которые могут снижать результативность и эффективность монетарной политики.

Изменение денежного предложения, согласно эмпирическим данным, сказывается на величине ВНП через 6-12 месяцев, а аналогичный эффект воздействия на уровень цен возымеет своё действие не ранее 2-3 лет. Такой временной лаг создает трудности при определении срока, когда надо начать проводить политику "дорогих" или "дешевых" денег.

Эффект изменения массы денег в обращении может сглаживаться изменением скорости обращения денег. Например: проводится политика "дорогих" денег: Центральный банк стремится уменьшить количество денег в обращении, но в это время увеличивается скорость обращения денег - желаемый результат не достигается.

Наконец, возможна неадекватная реакция хозяйственных агентов на действия центрального банка. Поскольку на инвестиционный спрос помимо уровня процентной ставки оказывает влияние множество других факторов, то отнюдь не всегда, то или иное изменение уровня процента вызовет соответствующее изменение спроса на инвестиции. Центральный банк, проводя политику "дешевых" денег, увеличивает избыточные резервы банков, но это не означает, что население и фирмы будут предъявлять соответствующий спрос на эти резервы.

Несмотря на эти отрицательные моменты, снижающие действенность денежно-кредитной политики, её гибкость, возможность "тонкой настройки", быстрота осуществления делают её достаточно эффективным методом государственного регулирования. Вместе с фискальной монетарная политика остается сегодня важнейшим инструментом в арсенале государственного воздействия на рыночную экономику.