- •Институт инфо

- •Тема 1. Национальная экономика: цели развития и объем производства 9

- •Тема 2. Государство и его роль в рыночной экономике 40

- •Тема 3. Макроэкономическое равновесие 59

- •Тема 4. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг 103

- •Тема 9. Экономический рост 203

- •Введение

- •Тема 1.Национальная экономика: цели развития и объем производства

- •I. Стабильный рост национального производства

- •II. Высокий уровень занятости

- •III. Стабильность цен

- •IV. Поддержание равновесного внешнеторгового баланса

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.2.1. Характеристика видов безработицы

- •1.2.2. Безработица в России

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.3.1. Виды инфляции

- •1.3.2. Инфляция в России и антиинфляционная политика

- •Вопросы для самоконтроля

- •1.4.1. Совокупный общественный продукт (соп), валовой национальный продукт (внп), чистый национальный продукт (чнп)

- •1.4.2. Расчет внп по расходам и доходам

- •1.4.3. Измерение экономического благосостояния общества

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Тема 2.Государство и его роль в рыночной экономике

- •Удовлетворение потребностей в общественных товарах и услугах

- •Устранение внешних эффектов экономической деятельности (нейтрализация экстерналий)

- •Решение проблем, связанных с асимметрией информации (устранение интерналий)

- •Ликвидация барьеров для свободного перелива капиталов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Тема 3.Макроэкономическое равновесие

- •3.1.1. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.1.2. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.1.3. Макроэкономическое равновесие и его нарушение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.2.1. Классическая теория занятости

- •3.2.2. Кейнсианская теория занятости

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.1. Совокупное потребление и совокупное сбережение

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.2. Предельная склонность к потреблению (мрс). Предельная склонность к сбережению (mps)

- •Вопросы для самоконтроля

- •3.3.3. Инвестиции (I) и их роль в национальной экономике

- •3.3.4. Понятие мультипликатора

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Основные термины и понятия

- •Дополнительная литература

- •Тема 4.Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Тема 5.Фискальная политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы к главам 4 и 5

- •Тема 6.Банковская система и предложение денег

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинарах

- •Задачи и упражнения

- •Тема 7. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинаре

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы к темам 6 и 7

- •Тема 8.Социальная политика государства

- •8.1.1. Социальная сфера экономики и социальная справедливость

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.1.2. Понятие социальной справедливости

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.1.3. Социальная политика государства

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.1. Доходы и их дифференциация

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.2. Социальная политика государства в сфере доходов

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.2.3. Проблема бедности

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.3.1. Социальное страхование

- •Вопросы для самоконтроля

- •8.3.2. Социальная политика государства в сфере занятости

- •Вопросы для самоконтроля и задания

- •Основные термины

- •Дополнительная литература

- •Тема 9.Экономический рост

- •9.1.1. Исторический аспект экономического роста

- •9.1.2. Типы экономического роста

- •9.1.3. Измерение экономического роста

- •9.1.4. Темпы экономического роста

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Понятия и термины

- •Вопросы для обсуждения на семинаре

- •Задачи и упражнения

- •Список дополнительной литературы

- •Для заметок

3.3.4. Понятие мультипликатора

Рассматривая влияние составляющих совокупного спроса на макроэкономику, мы сталкиваемся с мультипликационным эффектом, который возникает тогда, когда количественное изменение одного из компонентов совокупного спроса приводит к более значительному (кратному) изменению ВНП.

Мультипликатор- это числовой коэффициент, показывающий зависимость изменения ВНП в соответствии с изменением какого-либо компонента совокупного спроса. Если мы анализируем влияние увеличения инвестиционных расходов, то мультипликатор инвестиций будет выглядеть следующим образом:

МR1=![]() ,

,

где МR1- мультипликатор инвестиций;

ВНП - прирост ВНП, полученный от дополнительных инвестиций;

In- прирост инвестиций.

Если в текущем году инвестиции выросли, например, с 20 до 25 млрд. долл., а ВНП увеличился с 400 до 420 млрд. долл., то мультипликатор инвестиций будет равен 4:

МR1=![]() =

=![]() = 4.

= 4.

Возможность существования мультипликационного эффекта обусловлена непрерывностью потоков расходов и доходов, когда расходы инвестора на оборудование становятся доходами продавца оборудования, которые он снова вкладывает в свое производства, создавая новые рабочие места и формируя новые доходы. Рост затрат в одной сфере производства приводит к расширению производства, росту занятости и ВНП в других.

Действие эффекта мультипликатора зависит от предельной склонности к сбережению. Между приростом ВНП и долей сбережения в приросте дохода существует обратная зависимость: возрастание доли сбережений, уменьшая первичные инъекции в экономику, уменьшает и последующие циклы совокупных расходов. Ясно, что предельная склонность к сбережению и предельная склонность к потреблению влияют на совокупные расходы в различных направлениях: чем больше MPC, тем больше совокупные расходы, но чем больше MPS, тем совокупные расходы меньше. Эту зависимость можно выразить следующим образом:

МR1

= ![]() =

= ![]() ,

тогда ВНП

=

,

тогда ВНП

= ![]() In

=

In

= ![]() In.

In.

Таким образом, чем больше величина предельной склонности к сбережению, тем меньше будет значение мультипликатора.

Рассмотренный мультипликатор называется простым мультипликатором, поскольку учитывает только одни сбережения. В действительности величину совокупных расходов уменьшают также расходы на импорт и налоговые отчисления. Поэтому более реалистичным являетсясложный мультипликатор, учитывающий все изъятия денежных средств из экономики:

М =

![]() ,

,

где S - сбережения; M - расходы на импорт; T - налоговые отчисления.

Вопросы для самоконтроля

Какие расходы являются инвестиционными и какое значение они имеют для национальной экономики?

Как повлияет на динамику инвестиций изменение реальной ставки процента с 12% до 10%?

Чем отличаются запланированные инвестиции от фактических? В каком случае объем фактических инвестиций будет меньше (больше) объема запланированных инвестиций?

Как изменятся инвестиции под влиянием следующих факторов:

роста налогообложения фирм;

наличия незагруженных производственных мощностей;

снижения доходов населения;

необходимости технологического совершенствования производства;

сокращения поступлений импортных товаров?

Что такое эффект мультипликатора и почему он возникает?

Какие элементы совокупного спроса оказывают мультипликационное воздействие на экономику?

Может ли мультипликатор инвестиций иметь значение меньше 1?

Какая зависимость существует между величиной мультипликатора и предельной склонностью к сбережению?

Верны ли следующие положения:

инфляция не влияет на мультипликационный эффект совокупных расходов;

эффект мультипликатора всегда приводит только к росту ВНП;

количественное значение мультипликатора инвестиций и уровнь безработицы никак не связаны друг с другом?

3.4. Модели макроэкономического равновесия

3.4.1. Модель "Совокупные расходы - ВНП" (С + In) = GNP

Равновесное состояние национальной экономики любой страны является наиболее предпочтительным для стабильного ее развития. Определение объема национального производства, обеспечивающего макроравновесие, необходимо для разработки конкретных направлений государственного регулирования экономики, выбора оптимальных приоритетов экономической политики правительства.

В кейнсианской модели для определения равновесного объема производства применяются две модели. Рассмотрим сначала модель "Совокупные расходы - ВНП" (С + In) = GNP.

Для анализа используем условные данные следующей таблицы:

Таблица 3.5

Определение равновесного объема производства

|

Объем производства (GNP), млрд. долл. |

Потребление (С), млрд. долл. |

Сбережения (S), млрд. долл. |

Инвестиции (In), млрд. долл. |

Совокупный спрос (С + I), млрд. долл. |

Отклонения совокупного спроса от произведенного GNP (+, -) |

|

370 |

375 |

-5 |

20 |

395 |

+25 |

|

390 |

390 |

0 |

20 |

410 |

+20 |

|

410 |

405 |

5 |

20 |

425 |

+15 |

|

430 |

420 |

10 |

20 |

440 |

+10 |

|

450 |

435 |

15 |

20 |

455 |

+5 |

|

470 |

450 |

20 |

20 |

470 |

0 |

|

490 |

465 |

25 |

20 |

485 |

-5 |

|

510 |

480 |

30 |

20 |

500 |

-10 |

|

530 |

495 |

35 |

20 |

515 |

-15 |

|

550 |

510 |

40 |

20 |

530 |

-20 |

Данные таблицы показывают различные варианты значений совокупного спроса, объема потребления, сбережений и инвестиций при различных уровнях объема национального производства. Из всех данных вариантов совокупного спроса только единственная величина ‑ 470 млрд. долл. ‑ является достаточной для полной реализации произведенного национального продукта, т.е. обеспечивает равновесное состояние экономики. При всех значениях ВНП меньше 470 совокупный спрос превышает произведенный обществом продукт, а при всех значениях, превышающих этот уровень, величина совокупного спроса будет недостаточной для его полной реализации. Т.о. необходимым условием достижения равновесия в национальной экономике является условие равенства совокупного спроса и произведенного национального продукта, т.е. выполнение равенства: (С + In) = GNP.

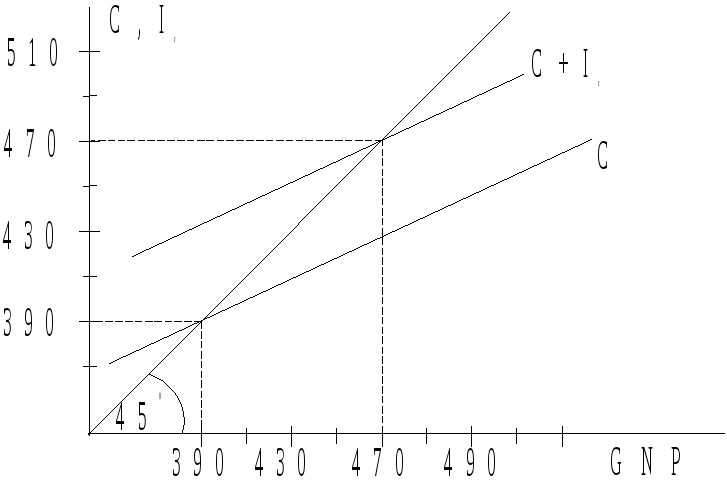

Рассмотрим эту модель на рисунке 3.20.

Рис. 3.20. Определение равновесного ВНП в модели "Совокупные расходы ВНП":

С - кривая потребления;

(С + In) - кривая совокупных расходов

Биссектриса имеет на этом графике особое значение, т.к. в любой ее точке совокупные расходы равны произведенному ВНП. Можно сказать, что если бы эта кривая отражала динамику совокупного спроса, то рыночная экономика постоянно находилась бы в состоянии равновесия. Но для определения реального равновесного ВНП необходимо построить кривую потребления, и если бы совокупный спрос ограничился только этой одной составляющей, то равновесный объем производства был бы равен 390 млрд. долл. Добавляя к ней по вертикали значение инвестиций, мы получим кривую (С + In), отражающую величину совокупного спроса при различных значениях ВНП. Эта кривая показывает возрастание общих расходов по мере роста объема ВНП, но его увеличение происходит в меньшей степени, чем увеличение производства ВНП вследствие действия предельной склонности к сбережению. Равновесие достигается в точке пересечения кривой совокупных расходов и биссектрисы на уровне 470 млрд. долл., т.е. где(С + In) = GNP.

Определение равновесного уровня ВНП в этой модели будет более полным, если учесть в ней и другие составляющие совокупного спроса - государственные расходы и чистый экспорт. В случае положительных их значений совокупные расходы общества возрастут и позволят реализовать больший объем ВНП, а условие достижения макроэкономического равновесия примет следующий вид:

С + In + G + Xn = GNP.

Рис. 3.21. Рецессионный разрыв

Рецессионный разрыв. Согласно кейнсианской теории занятости достижение макроэкономического равновесия не обязательно обеспечивает полную занятость. Величина совокупных расходов может быть достаточной для реализации всех созданных в экономике экономических благ, но это вовсе не означает, что равновесный объем продукта равен потенциальному, т.е. произведенному в условиях полной занятости. В результате возникает рецессионный разрыв - величина, на которую совокупные расходы меньше уровня национального продукта, произведенного при полной занятости ресурсов. Рассмотрим эту ситуацию на рисунке 3.21.

Предположим, что безинфляционный уровень производства в условиях полной занятости - 490 млрд. долл. (Е2), а величина совокупных расходов описывается кривой (С + In)1. Величина равновесного ВНП - 470 млрд. долл., определяемая в точке (Е1) пересечения кривой совокупного спроса и биссектрисы. Для обеспечения объема производства, при котором полностью используются все ресурсы (490 млрд. долл.), необходимо увеличить совокупные расходы до (С+In)2. Это единственный уровень совокупных расходов, обеспечивающий полную реализацию произведенных экономических благ при полной занятости. При других значениях ВНП совокупные расходы или больше или меньше его уровня. Например, если объем производства составляет 430 млрд. долл., то совокупные расходы (440 млрд. долл.) превышают его на 10 млрд. и экономика не в состоянии полностью удовлетворить существующий платежеспособный спрос. Существование неудовлетворенного спроса приведет к росту объемов производства до равновесного уровня. А при ВНП, равном, например, 530 млрд. долл. величины совокупных расходов (515) будет недостаточно для реализации всего объема ВНП. В этом случае величина товарных запасов будет увеличиваться, и предприниматели вынуждены будут сокращать производство. Графически рецессионный разрыв представляет собой вертикальное расстояние, на которое кривая совокупного спроса отстоит от производства в условиях полной занятости, расположенной на биссектрисе.

Инфляционный разрыв- это величина, на которую совокупные расходы превышают ВНП, произведенный в условиях полной занятости (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Инфляционный разрыв

Величина совокупного спроса (С + In)1 обеспечивает реализацию ВНП в размере 490 млрд. долл., произведенного в условиях полной занятости. Увеличение совокупного спроса до уровня (С+In)2= 510, например за счет роста доходов, приведет к возникновению инфляционного разрыва вследствие несоответствия спроса и предложения, т.к. экономика, работающая в условиях полной занятости, не в состоянии произвести ВНП больший, чем 490 млрд. долл., на который предъявлен спрос. Формируется инфляционный разрыв и для стабилизации экономики его необходимо ликвидировать путем уменьшения совокупных расходов.

4.2. Модель "Изъятия - инъекции" (S = In)

Рис. 3.23. Определение равновесного ВНП на основе модели "Изъятия-инъекции":

S - кривая сбережений;

In - кривая инвестиций

Рассмотрим эту модель графически. Для этого нарисуем уже знакомую кривую сбережений и внесем на график значение инвестиций, считая их равными 20 млрд. долл. (рис. 3.23).

Определение равновесного объема ВНП в этой модели осуществляется на основе сравнения части совокупных расходов общества, являющихся, по существу, вливаниями дополнительных средств в экономику, и средствами, изъятыми из национальной экономики, уменьшающими совокупные расходы. К инъекциямможно отнести инвестиционные расходы, поскольку они увеличивают объем реализации экономических благ. Кизъятиям- сбережения, т.к. они отвлекают потенциальные расходы от реализации определенной части ВНП и уменьшают его равновесное значение. Если изъятие средств на сбережения превышает объем инвестиций, то сумма совокупного спроса (С + In) будет меньше ВНП, и часть его не будет реализована. В случае превышения инвестиций над сбережениями (С + In) будет превышать созданный ВНП и часть совокупного спроса не будет удовлетворена. Равновесие достигается лишь в том случае, когда изъятие части средств из потока "доходы ‑ расходы" будет полностью компенсироваться величиной инвестиций.

Равенство сбережений и инвестиций достигается в точке E, где они равны друг другу, т.е. S = In. При всех значениях ВНП, превышающих равновесный уровень в 470 млрд. долл., величина сбережений превышает величину инвестиций. В результате ВНП, превышающий это значение, не может быть реализован. В случае превышения инвестиций над сбережениями совокупный спрос будет превышать национальный продукт.

Для более точного определения равновесного объема производства необходимо учесть расходы на импорт (М), уменьшающие реализованный национальный продукт, и экспорт (Х), увеличивающий совокупные расходы. Добавляя величину импорта к сбережениям и величину экспорта к инвестициям, мы получаем новые значения изъятий и инъекций и новое значение равновесного ВНП. В соответствии с этой моделью условием достижения равновесия в национальной экономике является следующее равенство:

In + X = S + M.

Рис. 3.24. Изменение равновесного ВНП вследствие изменения инвестиций:

In - кривая инвестиций;

S - кривая сбережений;

In1 > In

In2 < In

При графическом анализе этих двух моделей ясно видно действие эффекта мультипликатора. Так, в модели (C + In) = ВНП увеличение совокупного спроса за счет роста инвестиций на 20 млрд. долл. привело к росту ВНП с 390 до 470 млрд. долл., т.е. прирост ВНП составил 80 млрд. долл., а мультипликатор равен 4 (М = 80 : 20 = 4).

Рассмотрим действие эффекта мультипликатора в модели In= S графически (рис. 3.24).

Предположим, что инвестиционные расходы (In1) увеличились на 5 млрд. долл. по сравнению с рисунком 23. В этом случае равенство сбережений и инвестиций достигается уже в точке Е1и равновесный объем ВНП составляет уже не 470, а 490 млрд. долл. Прирост инвестиций в 5 млрд. долл. позволил увеличить равновесный объем ВНП на 20 млрд. долл. за счет эффекта мультипликатора (М = 20 : 5 = 4).

Этот эффект будет действовать и в случае уменьшения инвестиций, предположим, на 5 млрд. долл. (In2), но в обратном направлении. Равновесие достигается в точке Е2и величина ВНП уменьшилась с 470 до 450 млрд. долл. При этом величина мультипликатора также равна 4.

Анализ модели "Изъятия - инъекции" приводит к выводу о существовании так называемого парадокса бережливости: любые сбережения, осуществляемые в настоящее время, могут привести к уменьшению объема сбережений в будущем. Это обусловлено тем, что превышение сбережений над инвестиционными расходами, что гарантирует равновесие в экономике, приведет к снижению равновесного ВНП, причем в большем размере, чем сами сбережения, благодаря мультипликационному эффекту. В свою очередь, уменьшение произведенного обществом продукта уменьшит доходы, и, следовательно, величину сбережений. Таким образом, сберегая часть своих доходов, население уменьшает реализованный национальный продукт и лишает себя возможности увеличивать сбережения в будущем периоде.

Однако если экономика находится на классическом отрезке, в период инфляционного спроса в условиях полной занятости всех ресурсов, то рост сбережений, ограничивая совокупный спрос, способствовал бы снижению темпов инфляции.

Анализ этих моделей дает возможность понять экономическую роль государства в обеспечении стабилизации экономики. Если национальная экономика еще не достигла состояния равновесия, то экономическая политика правительства должна быть направлена на стимулирование инвестиций и потребительских расходов, на развитие экспорта для увеличения совокупного спроса общества и на содержание и импортных закупок. В период макроравновесия государство должно принимать меры по ограничению инвестиционных расходов, проводить жесткую политику доходов, ограничивать государственные расходы и т.д.