- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •ГЛАВА 5. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.2. Технология инженерно-гидрометеорологических изысканий

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •28.5. Методы «свободной геометрии». Сплайн-трассирование

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.5. Определение показателей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

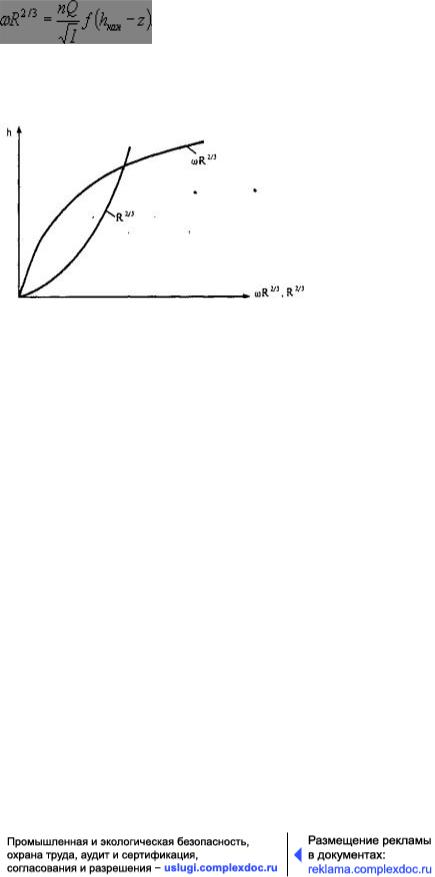

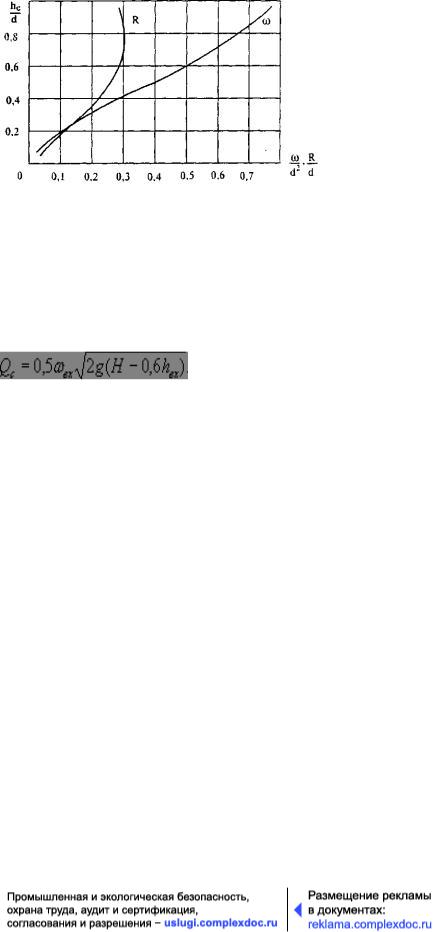

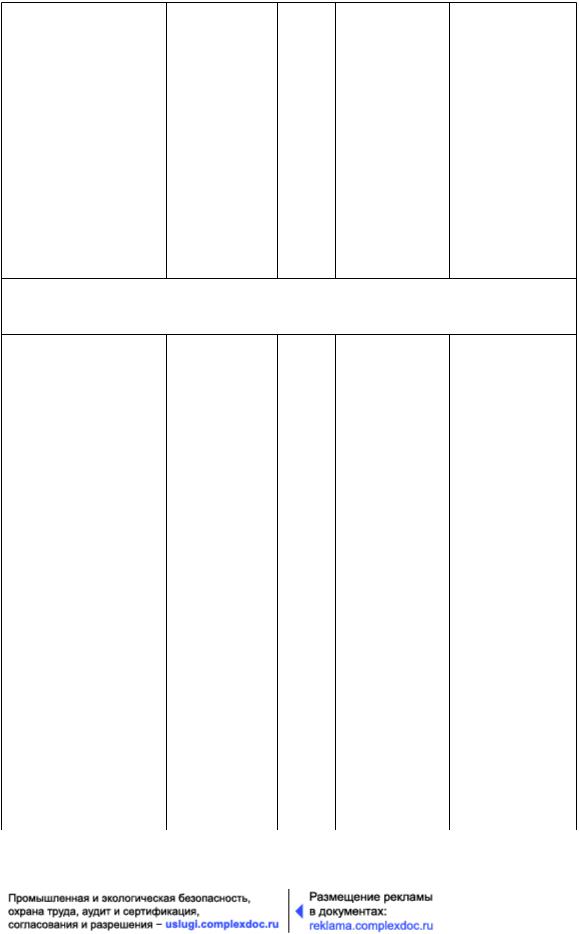

Задавая несколько значений глубины, вычисляют R по формулам (15.8), (15.9), (15.10), а затем функции R2/3 и wR2/3 и строят график (рис. 15.11).

Рис. 15.11. Графики к расчету канав

Откладывая на оси абсцисс значения Аn при различных п (соответствующих разным типам укреплений), где

, получают глубину и соответствующие им функции R2/3. Затем вычисляют скорости по полученным глубинам наполнения по формуле (15.7) и проверяют соответствие их принятым типам укреплений.

, получают глубину и соответствующие им функции R2/3. Затем вычисляют скорости по полученным глубинам наполнения по формуле (15.7) и проверяют соответствие их принятым типам укреплений.

15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

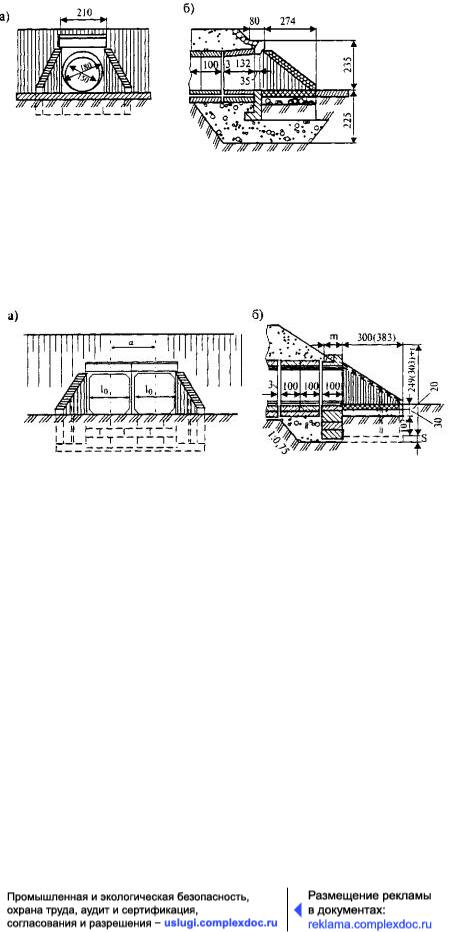

В современном дорожном строительстве наибольшее распространение находят железобетонные круглые либо прямоугольные трубы из сборных элементов стандартных размеров заводского изготовления (соответственно действующему типовому проекту).

Чаще всего круглые трубы на автомобильных дорогах применяют с диаметрами d = 0,75; 1,0; 1.25; 1.50; и 2.0 м. Круглые трубы бывают одно-, двух-, и трехочковые

(рис. 15.12).

650

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.12. Круглая одноочковая железобетонная труба: а - входной оголовок; б - продольный разрез

Прямоугольные трубы обычно применяют со следующими размерами отверстий: 2.0´2.0 м; 2.5´2.0 м; 3.5´2.5 м и 4.0´2.5 м. Прямоугольные трубы бывают одно- и двухочковые (рис. 15.13).

Рис. 15.13. Прямоугольная двухочковая железобетонная труба: а - входной оголовок; б - продольный разрез

При пропуске расчетных паводков трубы должны работать, как правило, в безнапорном режиме. Как исключение, на автомобильных и особенно на городских дорогах допускают полунапорный и напорный режимы при условии принятия конструктивных мер, обеспечивающих устойчивость труб и земляного полотна против фильтрации воды.

При безнапорном режиме протекания воды возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы над уровнем воды должно быть в круглых и сводчатых трубах высотой до 3 м - не менее 1/4 высоты трубы в свету, а высотой более 3 м - не менее 0,75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3 м - не менее 1/6 высоты трубы в свету, а высотой более 3 м - не менее 0,5 м.

На автомобильных и городских дорогах применяют трубы отверстием не менее 0,75 м (на съездах - не менее 0,5 м). Для удобства эксплуатации целесообразно применять при длине менее 20 м трубы с отверстием не менее 1 м, а при большей длине - отверстием не менее 1,25 м. Трубы нельзя устраивать там, где возможны наледи и ледоход. Нельзя применять трубы и при наличии карчехода.

651

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

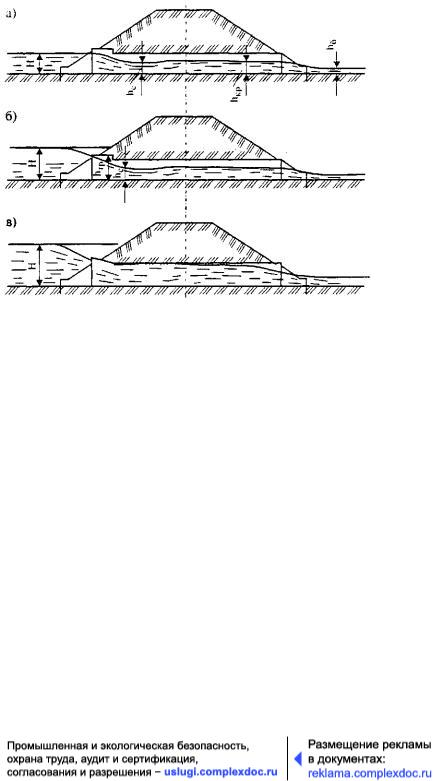

В зависимости от глубины подтопления и типа входного оголовка в трубах устанавливаются следующие режимы протекания:

Безнапорный, если напор Н меньше высоты трубы hтр, на входе, либо превышает ее не более чем на 20 %. На всем протяжении трубы поток имеет свободную поверхность (рис. 15.14, а). Труба работает по гидравлической схеме «водослива с широким порогом»;

Рис. 15.14. Режимы работы труб:

а - безнапорный; б - полунапорный; в - напорный

Полунапорный, возникающий при оголовках обычных типов в тех случаях, когда подпор превышает высоту трубы на входе более чем на 20 %. На входе труба работает полным сечением, а на всем остальном протяжении поток имеет свободную поверхность (рис. 15.14, б). Труба работает по гидравлической схеме «истечения из-под щита».

Напорный режим, который устанавливается при специальных входных оголовках обтекаемой формы, при подтоплении верха трубы на входе более чем на 20 % и при уклоне трубы не больше уклона трения Iтр < Iw. На большей части длины труба работает полным сечением, и лишь у выхода поток может иметь свободную поверхность (рис. 15.14, в).

При значительном подтоплении входа в трубу напорный режим может возникать периодически и при оголовках обычных типов. Однако из-за прорыва воздуха через образующуюся у входного отверстия воронку на свободной поверхности воды протекание потока в этом случае переходит часто на полунапорный режим.

652

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

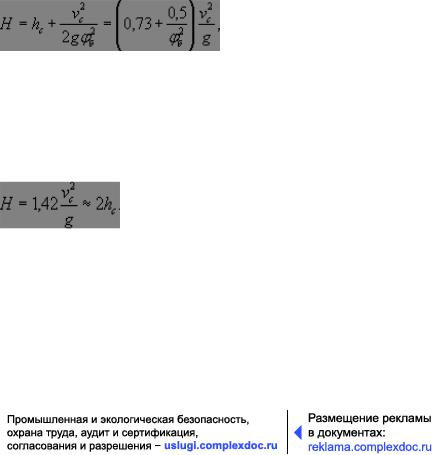

Расчетные формулы пропускной способности труб, соответствующие трем режимам протекания воды в трубах, следующие:

а) безнапорный режим

где

где

hc = 0,9hкр (см. рис. 15.14) - глубина в сжатом сечении, м;

hкр - критическая глубина, м.

Зная, что критическая скорость vкр = 0,9vc (где vc - скорость в сжатом сечении), можно записать:

, и далее, зная связь между глубиной Н и hc, выражаемую формулой

, и далее, зная связь между глубиной Н и hc, выражаемую формулой

получаем при обычном jб = 0,85 (для всех оголовков, кроме обтекаемого, обеспечивающего протекание по напорному режиму)

(15.11)

Тогда

653

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Здесь wс - площадь сжатого сечения потока, вычисляемая при глубине hc = 0,5Н.

Для прямоугольных сечений (wс = 0,5bН)

или

Qc = 1,33bН3/2,

(15.12)

что соответствует коэффициенту расхода водослива m = 0,30.

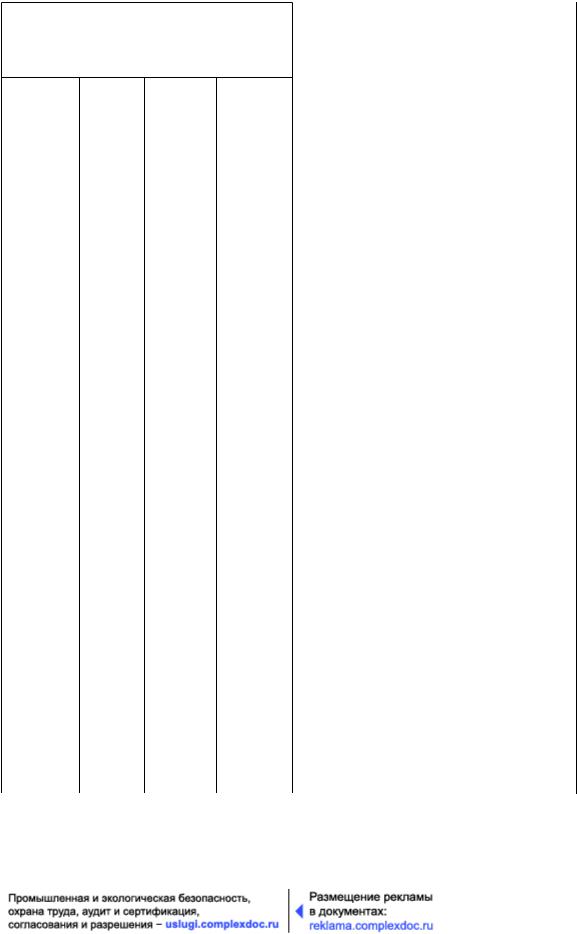

Для круглых поперечных сечений площадь wс может быть вычислена с помощью графика (рис. 15.15), на котором даны величины

wс /d2 = f(hc /d), где

d - диаметр трубы, м;

б) полунапорный режим

где

где

hc = 0,6hвх (hвх - высота входа в трубу).

654

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.15. Графики для расчета круглых сечений

При обычных значениях jп = 0,85 и wс = 0,6wвх

Площадь полного сечения входа легко вычисляется как для прямоугольного, так

идля круглого сечения;

в) напорный режим

где

где

wT и hT - площадь сечения и высота основного протяжения трубы;

jн = 0,95 (для обтекаемого оголовка, обеспечивающего установление напорного режима).

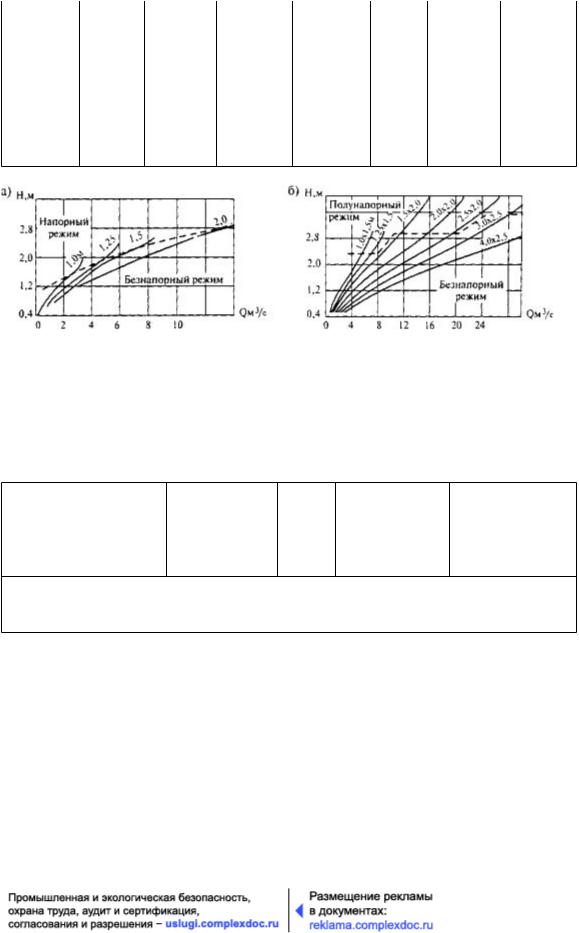

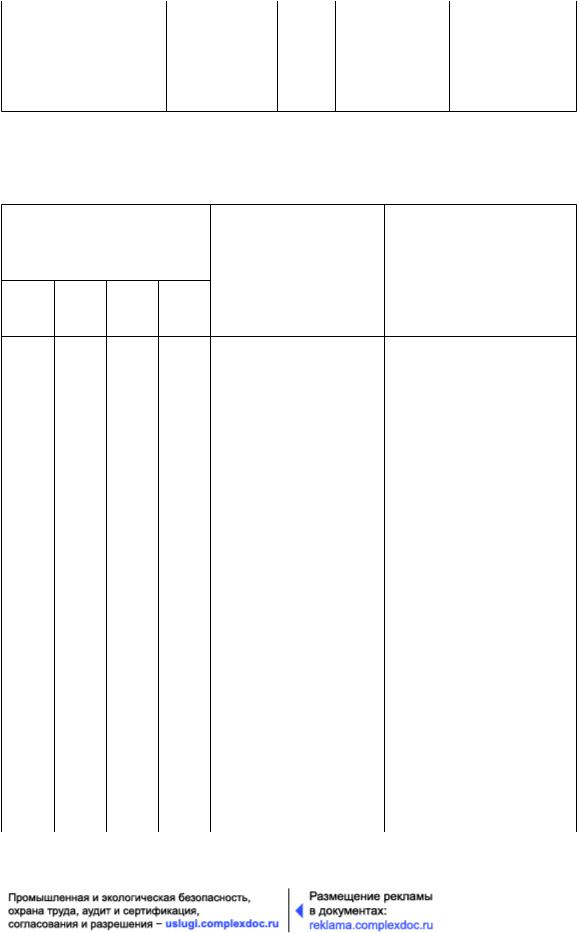

Для разных режимов протекания воды обычно составляют расчетные таблицы или графики пропускной способности типовых труб (табл. 15.12-15.15, рис. 15.16).

Таблица 15.12.

Гидравлические характеристики типовых круглых труб

655

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Диаметр Расход, Глубина Скорость Диаметр |

Расход, |

Глубина |

Скорость |

||||

отверстия, |

м3/с |

воды |

на выходе отверстия, |

м3/с |

воды |

на выходе |

|

м |

|

перед |

из трубы, |

м |

|

перед |

из трубы, |

|

|

трубой, |

м/с |

|

|

трубой, м |

м/с |

|

|

м |

|

|

|

|

|

Портальный оголовок |

1,50 |

3,50 |

1,61 |

3,50 |

|||

0,75 |

0,20 |

0,41 |

1,40 |

|

3,90 |

1,74 |

3,80 |

|

0,40 |

0,62 |

1,70 |

|

4,50 |

2,19 |

3,90 |

|

0,60 |

0,79 |

2,00 |

|

4,80 |

2,27 |

4,00 |

Раструбный оголовок с нормальным входным звеном

1,00 |

0,60 |

0,68 |

2,10 |

1,75 |

4,50 |

1,47 |

3,20 |

|

0,80 |

0,81 |

2,30 |

|

4,70 |

1,75 |

3,70 |

|

1,00 |

0,93 |

2.40 |

|

5,00 |

1,81 |

3,70 |

|

1,20 |

1,05 |

2,60 |

|

6,00 |

2,08 |

4,10 |

|

1,40 |

1,16 |

2,80 |

|

|

|

|

656

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Раструбный оголовок с коническим |

2,00 |

4,50 |

|

|

|||

|

входным звеном |

|

|

|

|

|

|

1,00 |

0,80 |

0,57 |

1,40 |

|

|

1,47 |

3,20 |

|

1,00 |

0,84 |

2,40 |

|

5,00 |

1,55 |

3,30 |

|

1,40 |

1,03 |

2,70 |

|

5,50 |

1,65 |

3,40 |

|

1,65 |

1,14 |

2,90 |

|

6,00 |

1,73 |

3,50 |

|

2,00 |

1,31 |

3,30 |

|

6,50 |

1,81 |

3,60 |

|

2,20 |

1,39 |

3,40 |

|

7,00 |

1,90 |

3,70 |

|

|

|

|

|

7,50 |

1,98 |

3,80 |

1,25 |

1,00 |

0,77 |

2,20 |

|

8,00 |

2,06 |

3,90 |

|

1,50 |

0,95 |

2.50 |

|

8,50 |

2,14 |

4,00 |

|

2,00 |

1,13 |

2,70 |

|

9,00 |

2,22 |

4,10 |

|

2,50 |

1,29 |

3,00 |

|

9,50 |

2,31 |

4,20 |

|

|

|

|

|

10,00 |

2,38 |

4,30 |

|

|

|

|

|

10,50 |

2,46 |

4,40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

657

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

1,50 |

2,70 |

1,37 |

3,20 |

11,00 |

2,54 |

4,50 |

|

3,00 |

1,46 |

3,30 |

12,50 |

2,78 |

4,80 |

|

|

|

|

|

|

4,80 |

Рис. 15.16. График для определения пропускной способности типовых труб: а - круглых; б - прямоугольных (цифры на кривых - отверстия труб, м)

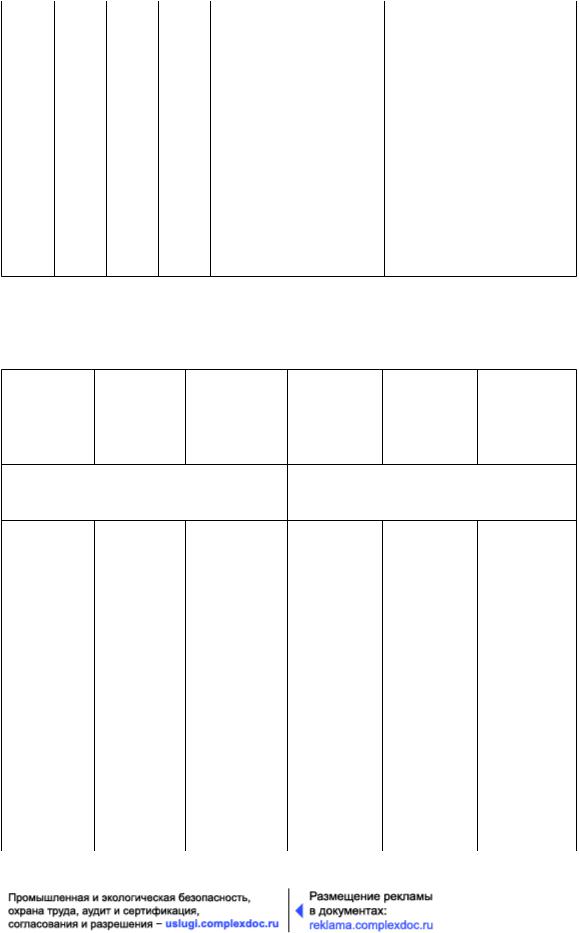

Таблица 15.13.

Гидравлические характеристики типовых круглых труб

Тип оголовка |

Диаметр |

Расход, |

Глубина воды |

Скорость на |

|

отверстия |

м3/с |

перед трубой, |

выходе из трубы, |

|

трубы, м |

|

м |

м/с |

Полунапорный режим

658

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Раструбный с |

1,00 |

1,60 |

1,30 |

3,30 |

нормальным входным |

|

|

|

|

звеном |

|

2,00 |

1,80 |

4,10 |

|

|

|||

|

|

2,40 |

2,34 |

4,90 |

|

|

2,80 |

2,95 |

5,70 |

|

|

3,00 |

3,16 |

6,00 |

|

Напорный режим |

|

|

|

Раструбный с |

1,00 |

3,00 |

1,66 |

4,20 |

нормальным входным |

|

|

|

|

звеном |

|

3,50 |

2,02 |

5,00 |

|

|

|||

|

1,25 |

5,00 |

1,96 |

4,50 |

|

|

6,00 |

2,45 |

5,40 |

Раструбный с |

1,50 |

7,00 |

2,24 |

4,40 |

коническим входным |

|

|

|

|

звеном |

|

8,00 |

2,40 |

5,00 |

|

|

|||

|

|

8,50 |

2,58 |

5,30 |

|

2,00 |

13,30 |

2,86 |

4,90 |

|

|

14,50 |

3,01 |

5,10 |

659

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

|

|

|

|

16,00 |

3,11 |

5,70 |

|

|

|

|

16,50 |

3,22 |

6,10 |

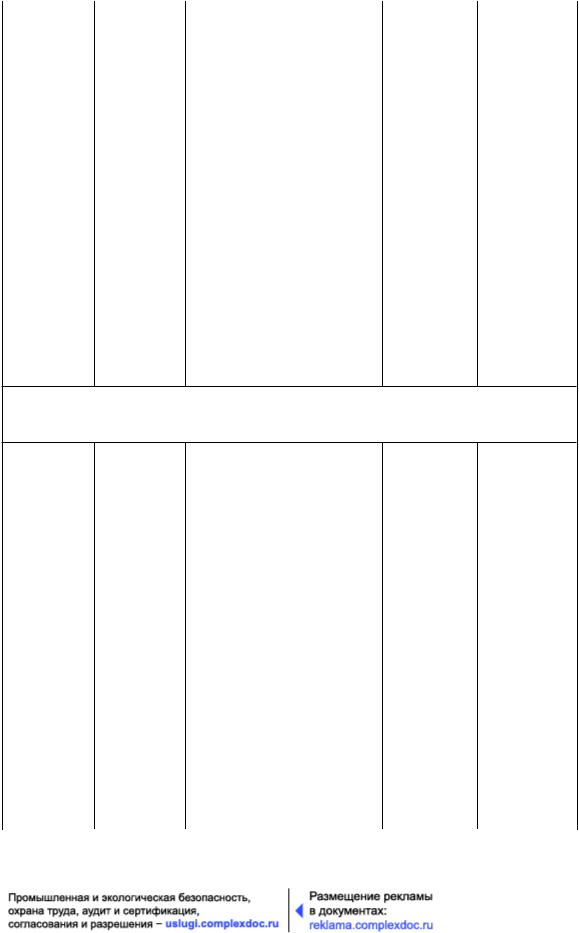

Таблица 15.14. |

|

|

|

|

|

|

Гидравлические характеристики типовых прямоугольных труб |

|

|||||

Расход, м3/с, при отверстии |

Глубина воды перед |

Скорость на выходе из |

||||

|

трубы, м |

|

трубой, м |

|

трубы, м/с |

|

2,0´2,0 |

2,5´2,0 |

3,0´2,5 |

4,0´2,5 |

|

|

|

1,00 |

1,25 |

1,50 |

2,00 |

0,45 |

|

1,80 |

2,00 |

2,50 |

3,00 |

4,00 |

0,71 |

|

2,30 |

3,00 |

3,75 |

4,50 |

6,00 |

0,94 |

|

2,70 |

4,00 |

5,00 |

6,00 |

8,00 |

1,13 |

|

2,90 |

5,00 |

6,25 |

7,50 |

10,00 |

1,32 |

|

3,20 |

6,00 |

7,50 |

9,00 |

12,00 |

1,48 |

|

3,40 |

7,00 |

8,75 |

10,50 |

14,00 |

1,66 |

|

3,50 |

8,00 |

10,00 |

12,00 |

16,00 |

1,82 |

|

3,90 |

9,00 |

11,25 |

13,50 |

18,00 |

1,97 |

|

4,10 |

660

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

10,00 |

12,50 |

15,00 |

20,00 |

2,11 |

4,20 |

11,00 |

13,75 |

16,50 |

22,00 |

2,27 |

4,40 |

12,00 |

15,75 |

18,90 |

25,20 |

2,49 |

4,60 |

14,00 |

17,50 |

21,00 |

28,00 |

2,65 |

4,70 |

15,00 |

18,75 |

22,50 |

30,00 |

2,77 |

4,80 |

Таблица 15.15.

Гидравлические характеристики типовых прямоугольных труб

Расход, м3/с Глубина |

Скорость на |

Расход, м3/с Глубина |

Скорость на |

||

|

воды перед |

выходе из |

|

воды перед |

выходе из |

|

трубой, м |

трубы, м/с |

|

трубой, м |

трубы, м/с |

Отверстие трубы 2,0´2,0 м |

Отверстие трубы 3,0´2,5 м |

||||

15,40 |

2,88 |

6,10 |

23,00 |

2,86 |

4,80 |

16,00 |

2,99 |

6,30 |

23,50 |

2,92 |

4,90 |

16,50 |

3,07 |

6,50 |

24,00 |

2,98 |

5,00 |

17,00 |

3,16 |

6,70 |

24,50 |

3,04 |

5,10 |

17,50 |

3,25 |

6,90 |

25,00 |

3,10 |

5,20 |

18,00 |

3,35 |

7,10 |

25,50 |

3,16 |

5,50 |

661

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

19,00 |

3,56 |

7,50 |

26,00 |

3,22 |

5,50 |

20,00 |

3,75 |

7,90 |

27,00 |

3,34 |

5,70 |

21,00 |

3,97 |

8,30 |

28,00 |

3,47 |

5,90 |

|

|

|

29,00 |

3,61 |

6,10 |

|

|

|

30,00 |

3,75 |

6,30 |

|

|

|

31,00 |

3,89 |

6,40 |

|

|

|

31,50 |

3,97 |

6,60 |

Отверстие трубы 2,5´2,0 м |

Отверстие трубы 4,0´2,5 м |

||||

19,30 |

2,88 |

6,10 |

31,00 |

2,89 |

4,90 |

20,00 |

2,97 |

6,30 |

32,00 |

2,98 |

5,00 |

20,50 |

3,04 |

6,50 |

33,00 |

3,07 |

5,20 |

21,00 |

3,11 |

6,60 |

34,00 |

3,16 |

5,40 |

21,50 |

3,19 |

6,80 |

35,00 |

3,25 |

5,50 |

22,00 |

3,25 |

6,90 |

36,00 |

3,35 |

5,70 |

23,00 |

3,40 |

7,20 |

37,00 |

3,44 |

5,80 |

|

|

|

|

|

|

662

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

24,00 |

3,57 |

7,50 |

38,00 |

3,54 |

6,00 |

25,00 |

3,74 |

7,90 |

39,00 |

3,64 |

6,10 |

26,00 |

3,91 |

8,20 |

40,00 |

3,75 |

6,30 |

26,50 |

4,00 |

8,30 |

41,00 |

3,86 |

6,40 |

|

|

|

42,00 |

3,97 |

6,60 |

При назначении отверстий труб необходимо учитывать аккумуляцию ливневых вод в пруду перед сооружением. При этом заранее нельзя назвать степень снижения расчетного расхода, так как глубина воды перед сооружением (глубина пруда) еще не известна. Это осложняет расчет и заставляет выполнять его либо путем последовательных приближений, либо графоаналитическим приемом.

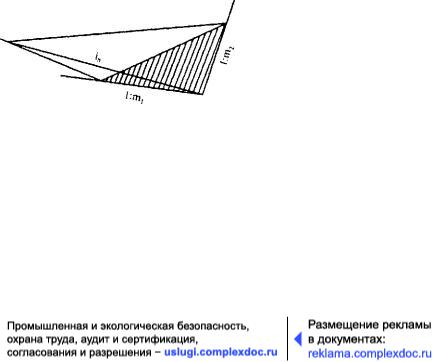

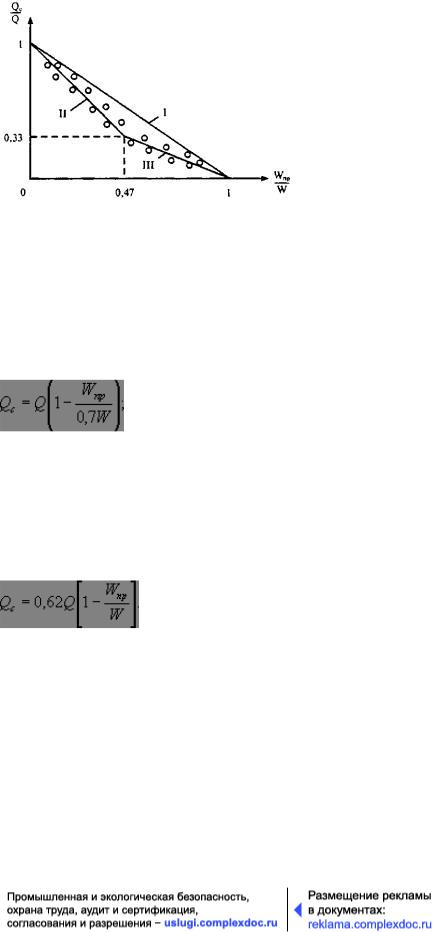

Малые водопропускные сооружения почти всегда сильно стесняют поток и изменяют его бытовой режим. В результате временного накопления перед сооружением части паводка гидрограф притока трансформируется в более растянутый во времени гидрограф сброса, что приводит к снижению расчетного сбросного расхода воды в сооружении Qc по сравнению с наибольшим секундным притоком с бассейна Q (рис. 15.17). Объем накопившейся воды Wпр при общем объеме стока W зависит от гидрографа притока, отверстия сооружения и рельефа участка местности, в пределах которого образуется временный водоем (пруд перед сооружением).

Рис. 15.17. Трансформация графика притока воды к сооружению из-за аккумуляции

Расход воды в отверстии сооружения определяется высотой подпора воды над входным лотком. При крутых, ярко выраженных логах этот подпор в течение ливневого паводка обычно достигает размеров, обеспечивающих практическое

663

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

равенство расхода воды в отверстии наибольшему секундному притоку. Объем воды, накопившейся перед сооружением, по сравнению с объемом всего паводка оказывается незначительным и практически не влияет на работу сооружения. При определении отверстия сооружения в таких случаях в качестве расчетного расхода может приниматься наибольший расход водотока заданной обеспеченности.

При относительно пологих, развалистых или слабо выраженных логах образование подпора перед сооружением сопряжено с затоплением значительных площадей и накоплением перед полотном дороги больших объемов воды. Последние составляют уже существенную часть общего объема паводка. Подпор воды перед сооружением возрастает медленно и обычно не успевает достичь размера, обеспечивающего равенство сброса наибольшему притоку ливневого паводка. Расход воды в отверстии сооружения оказывается часто во много раз меньшим расчетного расхода притока. В таких случаях аккумуляция воды должна учитываться при определении отверстия сооружения для пропуска стока.

Часть площади гидрографа притока, расположенная выше кривой сбросных расходов (см. рис. 15.17), представляет собой объем накопленной воды перед сооружением (объем пруда). Отношение между объемом пруда и суммарным притоком с бассейна W определяет степень трансформации паводка и может служить показателем регулирующей способности вместимости лога перед сооружением.

Установим, в какой мере рельеф местности и размеры отверстия сооружения влияют на объем пруда. Зависимость Wnp = f(H) может быть выражена кривой, построенной по плану в горизонталях участка местности перед сооружением. В частном случае, когда склоны бассейна имеют однообразные уклоны и могут быть представлены в виде двух плоскостей, пересекающихся по линии лога, эту зависимость можно записать так (рис. 15.18):

Рис. 15.18. Схема к определению объема пруда

664

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(15.13)

т1, т2, и Iлс - средние уклоны склонов и лога.

Принимая (по Д.И. Кочерину) треугольную форму гидрографов притока и сбросных расходов, получим (см. рис. 15.17):

(15.14)

Величина l, учитывающая рельеф местности и размеры отверстия сооружения, может быть названа коэффициентом аккумуляции и легко вычислена при известных k0, Н и W.

При использовании расчетных таблиц пропускной способности труб учет аккумуляции может быть выполнен только подбором. При использовании графиков (см. рис. 15.16) можно выполнить расчет графоаналитическим приемом О.А. Рассказова, заключающимся в том, что график перестраивают в новую систему координат (Qc и Н3), на котором уравнение (15.14) выражается уже прямой линией (рис. 15.19). Для построения прямой аккумуляции достаточно соединить по линейке точки с координатами Q (на оси Qc) и W/k0 (на оси Н3). Точка пересечения прямой аккумуляции с кривой пропускной способности трубы определяет Qc и Н.

Рис. 15.19. Графо-аналитический прием учета аккумуляции

Выполняя компьютерное построение гидрографов по балансу объемов стока и интервалам времени и численное интегрирование дифференциального уравнения

665

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

аккумуляции, А.А. Курганович (КАДИ) получил более точное решение, чем по уравнению (15.13) или (15.14). Результаты его расчетов приведены в табл. 15.16. Расчет выполняют непосредственно по уравнению

Qc = lQ, где

(15.15)

l - коэффициент трансформации, но выражаемый более сложной функцией

l = f(Wпр/W),

чем по формуле (15.14).

Использование табл. 15.16 и формулы (15.15) в расчетах отверстий мостов возможно следующим образом: задают предельный подпор перед сооружением Н; вычисляют объем пруда Wпр; зная объем стока W, находят по таблице значение l; вычисляют Qc.

При расчете отверстий труб эта последовательность расчета, очевидно, используется с трудом, так как задать глубину воды, не зная сбросного расхода Qc, невозможно.

Таблица 15.16.

Коэффициенты аккумуляции

|

|

Значения l |

|

|

|

Значения l |

|

||

Wпр/W |

по расчету |

рекомендуемые |

Wпр/W |

по расчету |

рекомендуемые |

||||

|

|

|

для расчета |

|

|

|

для расчета |

||

|

при F < при F |

при F < |

при F > |

|

при F при F > |

при F < |

при F > |

||

|

10 км2 |

> 10 |

10 км2 |

10 км2 |

|

< 10 |

10 км2 |

10 км2 |

10 км2 |

|

|

км2 |

|

|

|

км2 |

|

|

|

0,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

0,55 |

- |

- |

0,26 |

0,31 |

0,05 |

- |

- |

0,97 |

0,97 |

0,60 |

0,23 |

0,27 |

0,23 |

0,27 |

666

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

0,10 |

0,88 |

0,84 |

0,90 |

0,90 |

0,65 |

- |

- |

0,20 |

0,24 |

0,15 |

- |

- |

0,82 |

0,82 |

0,70 |

0,16 |

0,22 |

0,17 |

0,21 |

0,20 |

0,72 |

0,74 |

0,73 |

0,73 |

0,75 |

- |

- |

0,14 |

0,18 |

0,25 |

- |

- |

0,62 |

0,62 |

0,80 |

0,12 |

0,15 |

0,12 |

0,15 |

0,30 |

0,53 |

0,55 |

0,53 |

0,55 |

0,85 |

- |

- |

0,10 |

0,12 |

0,35 |

- |

- |

0,45 |

0,50 |

0,90 |

0,07 |

0,09 |

0,08 |

0,09 |

0,40 |

0,40 |

0,45 |

0,45 |

0,45 |

0,95 |

- |

- |

0,04 |

0,05 |

0,45 |

- |

- |

0,35 |

0,40 |

1,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,50 |

0,28 |

0.35 |

0,30 |

0,35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

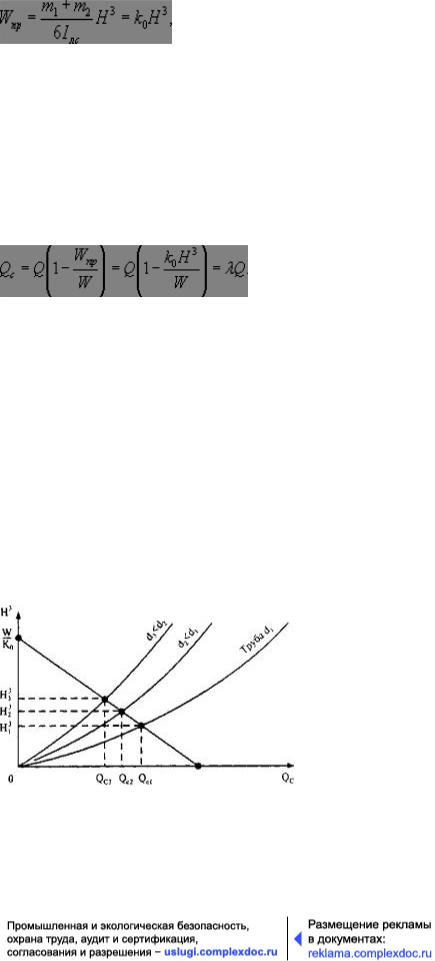

Основываясь на результатах массовых расчетов А.А. Кургановича (см. табл. 15.16), можно уточнить учет аккумуляции и при назначении отверстий труб. Эти расчеты показали, что фактическое очертание кривой сбросных расходов по сравнению с прямой Д.И. Кочерина приводит к большему снижению расчетного расхода. При этом прямая I Д.И. Кочерина заменена проф. О.В. Андреевым двумя отрезками II и III прямых (рис. 15.20), один из которых охватывает всю зону снижения сбросных расходов, разрешаемую действующими нормами, по которым уменьшение расхода

всооружении не допускается более чем в 3 раза для ливневого стока и не более чем

в2 раза для стока талых вод.

667

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.20. График функции l = f(Wпр/W)

Уравнения двух отрезков прямых оказываются такими:

для зоны Qс/Q от 1 до 0,33 для ливневых вод и от 1 до 0,5 (для талых вод)

(15.16)

для неиспользуемой зоны Qс/Q < 0,33 (Qс/Q < 0,50)

(15.17)

При использовании этих уравнений построения на графике 15.19 заменяются построениями, приведенными на рис. 15.21. При этом аккумуляция учитывается более полно, чем в случае использования формулы (15.14).

668

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Рис. 15.21. Уточненный графоаналитический прием учета аккумуляции

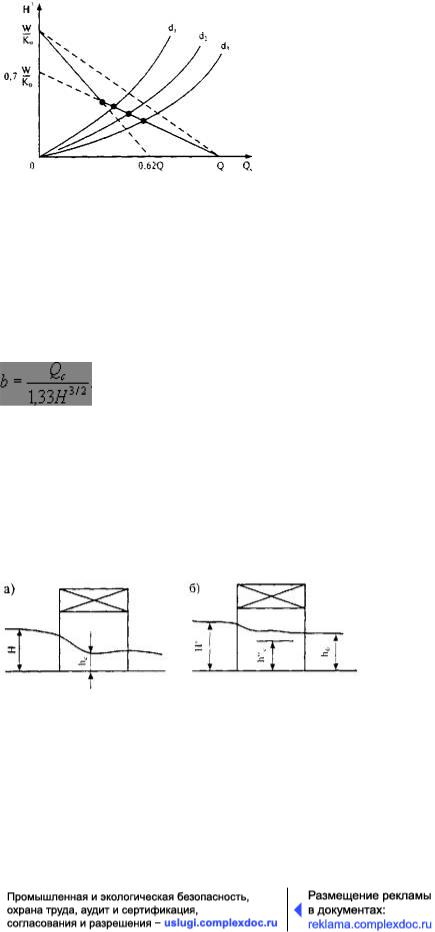

Расчет отверстий малых мостов следует выполнять по схеме свободного истечения (рис. 15.22, а), пользуясь формулой (15.12), которую легко преобразовать к виду:

(15.18)

Зная, что Н » 2hс, следует принять такую последовательность расчета: задать скорость vc по желательному типу укрепления русла под мостом, пользуясь табл. 15.6; вычислить напор Н; вычислить объем пруда Wnp и найти коэффициент аккумуляции, пользуясь формулой (15.16). Тогда Qc = lQ, и каких-либо последовательных приближений для учета аккумуляции производить не надо.

Рис. 15.22. Схемы протекания воды под малыми мостами:

а - при свободном истечении; б - при несвободном истечении

Задавая скорость Vс, надо учитывать, что она будет наблюдаться в потоке лишь на коротком протяжении, в связи с чем табличные допускаемые скорости для укреплений можно повышать приблизительно на 10 %.

669

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Принимая какое-либо типовое отверстие моста b, необходимо пересчитывать напор:

При очень глубоком потоке воды в отводящем русле отверстие моста рассчитывают по схеме несвободного истечения (рис. 15.22, б), которая наступает после того, как прыжок, возникновение которого возможно в сжатом сечении, где hc < hкр, будет надежно затоплен бытовым уровнем, то есть при условии, что бытовая глубина

hб > 1,1hc" = 1,1×0,61Н = 0,7Н,

так как h' = hc = 0,5Н = 0,9hкр, чему соответствует h" = 0,61Н. Здесь Н рассчитывают по формуле (15.18).

При несвободном истечении необходимое отверстие моста

(15.19)

Сбросный расход рассчитывают по формуле (15.16) с вычислением объема пруда по ожидаемой глубине воды перед сооружением:

Высоту насыпи у труб назначают не менее чем на 1 м выше подпертого уровня воды при полунапорном и напорном режимах протекания, а также не меньше чем на толщину дорожной одежды, что определяет необходимую засыпку над трубой.

Высота моста

670