- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •ГЛАВА 5. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.2. Технология инженерно-гидрометеорологических изысканий

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •28.5. Методы «свободной геометрии». Сплайн-трассирование

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.5. Определение показателей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

R = R(i)(t), ti-1 # t # ti, I = 1, 2,... l, - параметрическое векторное уравнение i-й элементарной кривой Безье.

Таким образом, как параметрические сплайны, так и кривые Безье позволяют осуществлять математически корректную запись трассы автомобильной дороги в пространстве. Это обстоятельство позволяет ставить и решать вопрос о методах пространственного трассирования дорог посредством сплайнов и кривых Безье.

ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

29.1. Метод «опорных точек»

Автоматизированное проектирование земляного полотна осуществляют в разных САПР с использованием соответствующих технологических линий проектирования, являющихся составными частями задачи поиска трассы в пространстве и решается в тесной связи с проектированием плана трассы. Эти технологические линии позволяют автоматизировать расчетно-графические, конструирующие и оптимизационные задачи, оставляя за проектировщиком право принятия окончательных решений и определения последовательности выполнения проектных работ.

При проектировании земляного полотна учитывают категорию и назначение проектируемой дороги, рельеф местности, геологические, гидрогеологические и другие факторы. На основе данных о перспективной интенсивности и составе движения устанавливают категорию проектируемой автомобильной дороги, расчетную скорость и нормы проектирования (предельно допустимые значения продольных уклонов, радиусов выпуклых и вогнутых кривых, руководящую отметку и т.д.). Проектирование продольного профиля осуществляют либо путем многовариантной проработки по методу «опорных точек», либо с использованием одного из методов оптимизации.

Метод «опорных точек» предназначен для расчета проектной линии продольного профиля по заданным проектировщиком контрольным (опорным) точкам и радиусам вертикальных кривых. Метод был предложен проф. К.А. Хавкиным в 1965 году и усовершенствован в Союздорпроекте. Этот метод часто применяют при проектировании продольного профиля автомобильных дорог в равнинной местности и в стесненных условиях (при значительном количестве контрольных точек). Проектную линию продольного профиля методом «опорных точек» решают в традиционном классе функций: в классе вертикальных выпуклых и вогнутых параболических кривых и сопрягающих их прямых.

1245

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Проектирование осуществляют следующим образом: на продольном профиле земли по оси трассы («черном профиле») с помощью специальных прозрачных шаблонов (см. главу 10) графически наносят проектную линию, состоящую из вертикальных параболических кривых и прямых, с учетом технико-экономических требований. На основе графического проектирования продольного профиля составляют (табл. 29.1) исходные данные для компьютерного расчета.

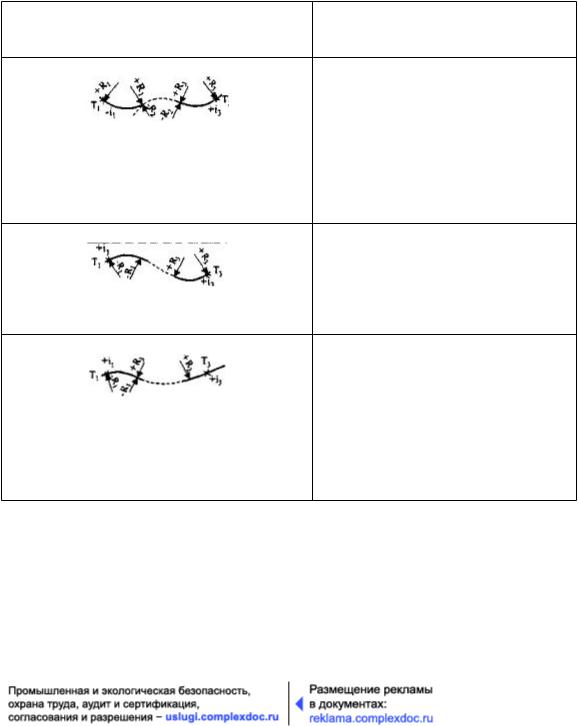

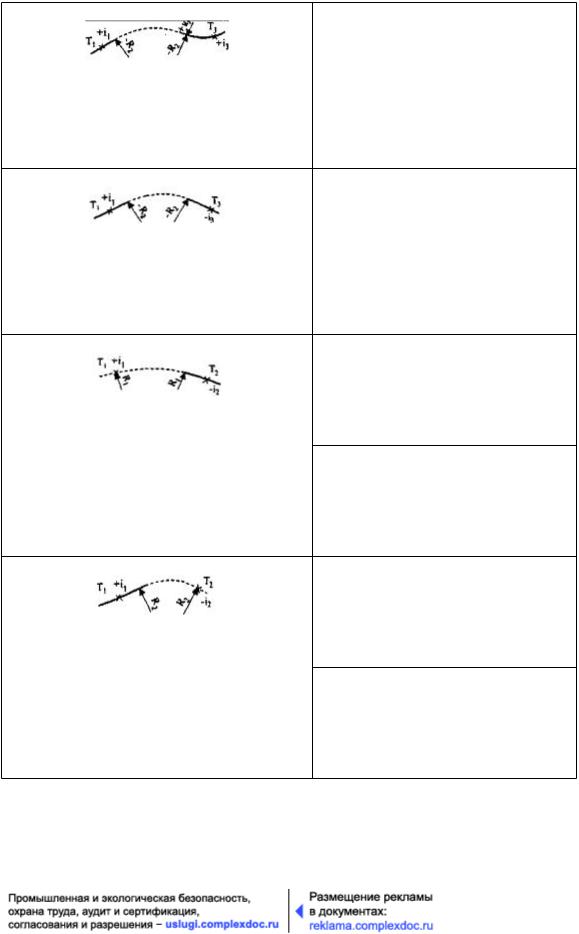

Таблица 29.1.

Схемы сопряжений и задаваемая по ним информация

Схема сопряжения |

Исходная информация |

|

||

|

ГКТ1 |

НТ1 |

±R1 |

±iТ1 |

|

|

|

±R2 |

|

|

ГКТ3 |

НТ3 |

±R3 |

±iТ3 |

|

ГКТ1 |

НТ1 |

±R1 |

±iТ1 |

|

ГКТ3 |

НТ3 |

±R3 |

±iТ3 |

|

ГКТ1 |

НТ1 |

±R1 |

±iТ1 |

|

|

|

±R2 |

|

|

ГКТ3 |

НТ3 |

|

±iТ3 |

1246

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

ГКТ1 НТ1

ГКТ3 НТ3

ГКТ1 НТ1

ГКТ3 НТ3

ГКТ1 НТ1

ГКТ2 НТ2

ГКТ1 НТ1

ГКТ2 НТ2

ГКТ1 НТ1

ГКТ2 НТ2

ГКТ1 НТ1

ГКТ2 НТ2

±R2

±R3

±R2

±R1

±R1

±R2

±R2

±iТ1

±iТ3

±iТ1

±iТ3

±iТ1

±iТ2

±iТ2

±iТ1

1247

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

ГКТ1 |

НТ1 |

±iТ1 |

ГКТ2 |

НТ2 |

±iТ2 |

Элементы продольного профиля могут быть: фиксированными (задают пикетажное положение, проектные высоты, уклоны и радиусы в какой либо точке); полуфиксированными (задают пикетажное положение, проектные высоты и радиусы или уклоны в какой-либо точке); свободными (задают только радиус элемента).

Первый элемент должен быть обязательно задан фиксированным. Последний может быть либо фиксированным, либо полуфиксированным. В таблице 29.1 представлены возможные случаи сопряжения элементов между собой и задаваемая по ним информация.

При задании исходной информации установлено следующее правило знаков:

выпуклая кривая « - »; вогнутая кривая « + »; уклон нисходящий « - »; уклон восходящий « + ».

Проектирование осуществляют в диалоговом режиме. Исходную информацию вводят либо с дискет, либо из других разделов САПР, либо непосредственно с клавиатуры, анализируют и в случае необходимости корректируют.

После корректировки исходных данных дают команду на увязку проектной линии продольного профиля. Результаты счета выводят на экран монитора в виде таблиц либо чаще всего в графической форме в виде готового чертежа продольного профиля.

Проектировщик анализирует результаты и либо корректирует их для получения нового варианта, либо дает команду на выдачу готового чертежа и передачу информации для последующих этапов проектирования.

29.2. Метод «проекции градиента»

Оптимизационный метод проектирования продольного профиля «проекции градиента» применительно к проектированию автомобильных дорог был разработан в 1974 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте транспортного строительства (Струченков В.И. Автоматизация трассирования новых железных дорог: Сб. науч. тр. / ЦНИИС. - М.: Транспорт, 1979. - вып. 104).

Автоматизированное проектирование оптимальной линии продольного профиля автомобильных дорог осуществляют в три этапа: оптимизация проектных отметок;

1248

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

сглаживание «цепочечной» проектной линии; оптимизация элементов продольного профиля.

На первом этапе искомую проектную линию представляют в виде «цепочечной линии» с узлами, совпадающими с переломными точками черного профиля земли. «Цепочечная линия» при этом должна удовлетворять всем техническим условиям и ограничениям. Поиск оптимального решения осуществляют методом «проекции градиента», представляющего собой итерационный процесс, на каждом шаге которого получают новую проектную линию с меньшим значением целевой функции, чем на предыдущем шаге.

Вкачестве целевой функции принята строительная стоимость земляного плотна

иискусственных сооружений. Оптимальное решение считают найденным, если выполнены все ограничения, проекция градиента равна нулю и никаких изменений положения проектной линии в части уменьшения значения целевой функции не происходит.

На втором этапе происходит определение границ элементов продольного профиля: «цепочечный» продольный профиль аппроксимируют последовательностью традиционных элементов: квадратных парабол и прямых, при этом могут иметь место переломы касательных на стыке элементов. Критерием оптимальности на этой стадии является минимум суммы квадратов отклонений, полученной кусочно-параболической кривой от исходной ломаной. Параметры парабол определяются таким образом, чтобы не нарушались ограничения по уклону и кривизне во всех точках предполагаемого элемента, а также выполнялись граничные условия в точках примыкания и отмыкания.

На третьем этапе выполняется оптимизация коэффициентов кусочнопараболических кривых проектной линии по строительной стоимости. При этом учитывают все заданные ограничения, длины принимают как на предыдущем этапе и исключают переломы касательных на стыках парабол.

Оптимальная проектная линия продольного профиля готовится в несколько этапов с последовательным уточнением и детализацией исходных данных. На каждом этапе задают исходные данные о нормах проектирования, технических ограничениях, о поперечных профилях земляного полотна, единичных стоимостях производства земляных работ и распределении земляных масс. В местах расположения водопропускных сооружений, подземных коммуникаций, на участках с неблагоприятными гидрогеологическими условиями и т.д. задают высотные ограничения снизу. В местах прохождения проектируемой дороги под существующими или проектируемыми дорогами, ЛЭП и т.д. задают высотные ограничения сверху.

Для обеспечения требования минимального возвышения насыпи на подтопляемых участках задают так называемые «зонные высотные ограничения».

1249

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

На этих участках проектная линия не должна проходить ниже прямой, соединяющей начальную и конечную точки «зоны» с заданными проектными высотами. Для обеспечения условий примыкания слева и справа задают высоты и уклоны на границах участка. Предусмотрена возможность оптимизации проектной линии со свободным правым концом. На равнинных участках местности задают руководящие рабочие отметки.

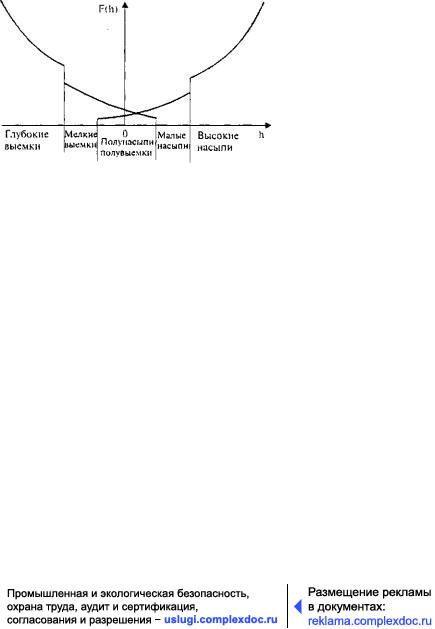

Для поиска оптимальной линии используют построение по участкам зависимости плошали поперечника от величины рабочей отметки. В общем случае они имеют вид, представленный на рис. 29.1, и состоят из четырех ветвей квадратных парабол F(h) = ah2 + bh + c.

Весь проектируемый профиль земляного полотна разбивают на участки так, чтобы в пределах каждого участка были приблизительно одинаковыми косогорность и типы конструкций земляного полотна.

Рис. 29.1. График зависимости площади поперечного сечения F(h) от рабочей отметки h

При последующем совершенствовании программы Союздорпроектом разработана подпрограмма автоматического формирования коэффициентов зависимости F(h). По каждому участку задают:

минимальную и максимальную рабочие отметки, т.е. устанавливают интервал, в пределах которого строят зависимости F(h);

толщину дорожной одежды по оси;

мощность снимаемого растительного слоя торфа или слабого грунта, подлежащего замене;

средневзвешенные на участок единичные стоимости выполнения земляных работ: из выемки в насыпь, из выемки в кавальер, из резерва в насыпь;

1250