- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ

- •Глава 2 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ

- •2.1. Видеоэндоскопическая хирургия

- •2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия

- •2.1.2. Торакоскопическая хирургия

- •2.2. Интервенционная радиология

- •Глава 3. ШЕЯ

- •3.1. Пороки развития

- •3.2. Повреждения органов шеи

- •3.3. Абсцессы и флегмоны

- •3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический)

- •3.5. Опухоли шеи

- •Глава 4. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА.ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •4.1. Методы исследования

- •4.2. Заболевания щитовидной железы

- •4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова болезнь)

- •4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера)

- •4.2.3. Многоузловой токсический зоб

- •4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания)

- •4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб)

- •4.2.6. Аберрантный зоб

- •4.2.7. Тиреоидиты

- •4.2.8. Гипотиреоз

- •4.3. Опухоли щитовидной железы

- •4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы)

- •4.3.2. Злокачественные опухоли.

- •4.4. Паращитовидные железы

- •4.4.1. Заболевания паращитовидных желез

- •4.4.1.1. Гиперпаратиреоз

- •4.4.1.2. Гипопаратиреоз

- •4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез

- •Глава 5. МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Пороки развития

- •5.3. Повреждения молочных желез

- •5.4. Воспалительные заболевания

- •5.4.1 Неспецифические воспалительные заболевания

- •5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез

- •5.5.1 Мастопатия

- •5.5.2. Выделения из сосков

- •5.5.3. Галактоцеле

- •5.5.4. Гинекомастия

- •5.6. Опухоли молочной железы

- •5.6.1. Доброкачественные опухоли

- •5.6.2. Злокачественные опухоли

- •5.6.2.2. Рак молочной железы in situ

- •5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин

- •5.6.2.4. Саркома молочной железы

- •Глава 6 ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА

- •6.1. Методы исследования

- •6.2. Грудная стенка

- •6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки

- •6.2.2. Повреждения грудной клетки

- •6.2.3. Воспалительные заболевания

- •6.2.4. Специфические хронические воспалительные заболевания грудной стенки

- •6.2.5. Опухоли грудной стенки

- •6.3. Трахея

- •6.3.1 Пороки развития

- •6.3.2. Травматические повреждения

- •6.3.3. Воспалительные заболевания

- •6.3.4. Стенозы трахеи

- •6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи

- •6.3.6. Опухоли трахеи

- •6.4. Легкие. Бронхи

- •6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы

- •6.4.2. Пороки развития сосудов легких

- •6.4.3. Воспалительные заболевания

- •6.4.3.1. Абсцесс легкого

- •6.4.3.2. Гангрена легкого

- •6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого

- •6.4.4. Специфические воспалительные заболевания

- •6.4.4.1. Туберкулез легких

- •6.4.4.2. Сифилис легких

- •6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы)

- •6.4.4.4. Актиномикоз легких

- •6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь

- •6.4.6. Кисты легких

- •6.4.7. Эхинококкоз легких

- •6.4.8. Опухоли легких

- •6.4.8.1. Доброкачественные опухоли

- •6.4.8.2. Злокачественные опухоли

- •6.4.8.2.1. Рак легких

- •6.5. Плевра

- •6.5.1.1. Пневмоторакс

- •6.5.2. Воспалительные заболевания плевры

- •6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит

- •6.5.2.2. Острая эмпиема плевры

- •6.5.2.3. Хроническая эмпиема

- •6.5.3. Опухоли плевры

- •6.5.3.1. Первичные опухоли плевры

- •6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли

- •Глава 7. ПИЩЕВОД

- •7.1. Методы исследования

- •7.2. Врожденные аномалии развития

- •7.3. Повреждения пищевода

- •7.4. Инородные тела пищевода

- •7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода

- •7.6. Нарушения моторики пищевода

- •7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм)

- •7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии

- •7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

- •7.8. Дивертикулы пищевода

- •7.9. Опухоли пищевода

- •7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты

- •7.9.2. Злокачественные опухоли

- •7.9.2.2. Саркома

- •Глава 8 ДИАФРАГМА

- •8.1. Методы исследования

- •8.2. Повреждения диафрагмы

- •8.3. Диафрагмальные грыжи

- •8.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

- •8.5. Релаксация диафрагмы

- •Глава 9. ЖИВОТ

- •9.1. Методы исследования

- •9.2. Острый живот

- •9.3. Травмы живота

- •9.4. Заболевания брюшной стенки

- •9.5. Опухоли брюшной стенки

- •Глава 10 ГРЫЖИ ЖИВОТА

- •10.1. Наружные грыжи живота

- •10.1.1. Паховые грыжи

- •10.1.2. Бедренные грыжи

- •10.1.3. Эмбриональные грыжи

- •10.1.4. Пупочные грыжи

- •10.1.5. Грыжи белой линии живота

- •10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи

- •10.1.7. Редкие виды грыж живота

- •10.1.8. Осложнения наружных грыж живота

- •10.2. Внутренние грыжи живота

- •Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

- •11.1. Методы исследования

- •11.2. Пороки развития

- •11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка

- •11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.6.1. Осложнения язвенной болезни

- •11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения

- •11.6.1.2. Перфорация язвы

- •11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз

- •11.6.1.4. Пенетрация язвы

- •11.7. Острые язвы

- •11.8. Патологические синдромы после операций на желудке

- •11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

- •11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка

- •11.9.2. Злокачественные опухоли желудка

- •11.9.2.1. Рак желудка

- •11.9.2.2. Саркома желудка

- •11.9.2.3. Лимфома желудка

- •11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки

- •Глава 12. ПЕЧЕНЬ

- •12.1. Специальные методы исследования

- •12.2. Пороки развития

- •12.3. Травмы печени

- •12.4. Абсцессы печени

- •12.4.1. Бактериальные абсцессы

- •12.4.2. Паразитарные абсцессы

- •12.5. Паразитарные заболевания печени

- •12.5.1. Эхинококкоз

- •12.5.2. Альвеококкоз

- •12.5.3. Описторхоз

- •12.6. Непаразитарные кисты печени

- •12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания

- •12.8. Опухоли печени

- •12.8.1. Доброкачественные опухоли

- •12.8.2. Злокачественные опухоли

- •12.9. Синдром портальной гипертензии

- •12.10. Печеночная недостаточность

- •Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

- •13.1. Специальные методы исследования

- •13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков

- •13.3. Повреждения желчных путей

- •13.4. Желчнокаменная болезнь

- •13.4.1. Хронический калькулезный холецистит

- •13.4.2. Острый холецистит

- •13.5. Бескаменный холецистит

- •13.6. Постхолецистэктомический синдром

- •13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков

- •13.8. Желтуха

- •Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- •14.1. Аномалии и пороки развития

- •14.2. Повреждения поджелудочной железы

- •14.3. Острый панкреатит

- •14.4. Хронический панкреатит

- •14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы

- •14.6. Опухоли поджелудочной железы

- •14.6.1. Доброкачественные опухоли

- •14.6.2. Злокачественные опухоли

- •14.6.2.1. Рак поджелудочной железы

- •14.6.3. Нейроэндокринные опухоли

- •Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА

- •15.1. Пороки развития

- •15.2. Повреждения селезенки

- •15.3. Заболевания селезенки

- •15.4. Гиперспленизм

- •Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ

- •16.1. Повреждения средостения

- •16.2. Воспалительные заболевания

- •16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит

- •16.2.2. Послеоперационный медиастинит

- •16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит

- •16.3. Синдром верхней полой вены

- •16.4. Опухоли и кисты средостения

- •16.4.1. Неврогенные опухоли

- •16.4.2. Тимомы

- •16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли

- •16.4.4. Мезенхимальные опухоли

- •16.4.5. Лимфоидные опухоли

- •16.4.6. Кисты средостения

- •Глава 17 СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД

- •17.1. Специальные методы исследования

- •17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах

- •17.3. Ранения сердца и перикарда

- •17.4. Врожденные пороки сердца

- •17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистральных сосудов

- •17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной артерии)

- •17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты

- •17.4.1.3. Открытый артериальный проток

- •17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки

- •17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки

- •17.4.1.6. Тетрада Фалло

- •17.5. Приобретенные пороки сердца

- •17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)

- •17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

- •17.5.3. Аортальные пороки сердца

- •17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца

- •17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •17.8. Постинфарктная аневризма сердца

- •17.9. Перикардиты

- •17.9.1. Острые перикардиты

- •17.9.2. Выпотные перикардиты

- •17.9.3. Хронические перикардиты

- •17.10. Нарушения ритма

- •17.10.1. Брадикардии

- •17.10.2. Тахикардии

- •Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ

- •18.1. Методы исследования

- •18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий

- •18.3. Врожденные пороки

- •18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг)

- •18.5. Гемангиомы

- •18.6. Травмы артерий

- •18.7. Облитерирующие заболевания

- •18.7.1. Облитерирующий атеросклероз

- •18.7.2. Неспецифический аортоартериит

- •18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюргера)

- •18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты

- •18.7.5. Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты

- •18.7.6. Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия

- •18.7.7. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей

- •18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий

- •18.8.1. Аневризмы аорты

- •18.8.2. Аневризмы периферических артерий

- •18.8.3. Артериовенозная аневризма

- •18.9. Тромбозы и эмболии

- •18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов

- •18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров

- •18.10.1. Диабетическая ангиопатия

- •18.10.2. Болезнь Рейно

- •18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха)

- •Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •19.1. Методы исследования

- •19.2. Врожденные венозные дисплазии

- •19.3. Повреждения магистральных вен конечностей

- •19.4. Хроническая венозная недостаточность

- •19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей

- •19.4.2. Посттромбофлебитический синдром

- •19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии

- •19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен

- •19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей

- •19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены

- •19.8. Эмболия легочной артерии

- •Глава 20 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •20.1. Заболевания лимфатических сосудов

- •20.1.1. Лимфедема

- •20.1.2. Лимфангиомы

- •Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА

- •21.1. Аномалии и пороки развития

- •21.2. Травмы тонкой кишки

- •21.3. Заболевания тонкой кишки

- •21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки

- •21.3.2. Ишемия кишечника

- •21.3.3. Болезнь Крона

- •21.4. Опухоли тонкой кишки

- •21.5. Кишечные свищи

- •21.6. Синдром "короткой кишки"

- •Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК

- •22.1. Острый аппендицит

- •22.1.1. Типичные формы острого аппендицита

- •22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита

- •22.1.3. Острый аппендицит у беременных

- •22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных

- •22.1.5. Осложнения острого аппендицита

- •22.1.6. Дифференциальная диагностика

- •22.2. Хронический аппендицит

- •22.3. Опухоли червеобразного отростка

- •Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

- •23.1. Аномалии и пороки развития

- •23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон)

- •23.1.2. Идиопатический мегаколон

- •23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки

- •23.2.1. Неспецифический язвенный колит

- •23.3. Дивертикулы и дивертикулез

- •23.4. Доброкачественные опухоли

- •23.4.1. Полипы и пол и поз

- •23.5. Злокачественные опухоли

- •23.5.1. Рак ободочной кишки

- •Глава 24 ПРЯМАЯ КИШКА

- •24.1. Методы исследования

- •24.2. Врожденные аномалии

- •24.3. Травмы прямой кишки

- •24.4. Заболевания прямой кишки

- •24.4.1. Геморрой

- •24.4.2. Трещина заднего прохода

- •24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки

- •24.4.4. Выпадение прямой кишки

- •24.5. Рак прямой кишки

- •Глава 25 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

- •25.1. Острая непроходимость

- •25.1.1. Обтурационная непроходимость

- •25.1.2. Странгуляционная непроходимость

- •25.1.3. Динамическая непроходимость

- •Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •26.1. Брюшина

- •26.1.1. Перитонит

- •26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости и малого таза

- •26.1.1.2. Туберкулезный перитонит

- •26.1.1.3. Генитальный перитонит

- •26.1.2. Опухоли брюшины

- •26.2. Забрюшинное пространство

- •26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства

- •26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства

- •26.2.3. Опухоли забрюшинного пространства

- •26.2.4. Фиброз забрюшинной клетчатки

- •Глава 27 НАДПОЧЕЧНИКИ

- •27.1. Гормонально-активные опухоли надпочечников

- •27.1.1. Альдостерома

- •27.1.2. Кортикостерома

- •27.1.3. Андростерома

- •27.1.4. Кортикоэстрома

- •27.1.5. Феохромоцитома

- •27.2. Гормонально-неактивные опухоли

- •Глава 28 ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

- •28.1. Источники донорских органов

- •28.2. Иммунологические основы пересадки органов

- •28.3. Реакция отторжения пересаженного органа

- •28.4. Иммунодепрессия

- •28.5. Трансплантация почек

- •28.6. Трансплантация поджелудочной железы

- •28.7. Трансплантация сердца

- •28.8. Пересадка сердце—легкие

- •28.9. Трансплантация печени

- •28.10. Трансплантация легких

- •28.11. Трансплантация тонкой кишки

- •28.12. Врачебный долг и трансплантология

- •Глава 29. ОЖИРЕНИЕ

отверстия диафрагмы").

7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит)

Заболевание обусловлено часто повторяющимся забросом желудочного содержимого в дистальную часть пищевода вследствие недостаточности нижнего пищеводного сфинктера. Продолжительное воздействие на слизистую оболочку пищевода агрессивного желудочного сока, желчи, панкреатического сока приводит к воспалению, появлению язв, при рубцевании которых образуется доброкачественная стриктура. Течение заболевания подо-строе или хроническое. Рефлюкс-эзофагит наиболее часто наблюдается у детей раннего грудного возраста.

Этиология и патогенез. Причиной рефлюкс-эзофагита является нарушение замыкательной функции нижнего пищеводного сфинктера и как следствие желудочнопищеводный рефлюкс. Пептический эзофагит часто возникает при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, пилородуоде-нальном стенозе, холецистите, ожирении, после различных оперативных вмешательств (резекция желудка, эзофагогастростомия, гастрэктомия и др.).

Патологоанатомическая картина. В легких случаях отмечаются умеренная гиперемия и отек слизистой оболочки, в тяжелых наблюдаются воспалительные изменения не только в слизистой оболочке, но и в подлежащих слоях. В зависимости от времени, прошедшего от начала заболевания до исследования, в нижней части пищевода обнаруживают единичные или множественные эрозии, язвы, рубцы. В ряде случаев происходит замещение многослойного плоского эпителия пищевода однослойным цилиндрическим эпителием желудочного типа. Это заболевание получило название "пищевод Баррета". Его относят к предраковым заболеваниям, потому что риск развития рака при этом заболевании возрастает более чем в 40 раз.

Эрозии, язвы и другие изменения, присущие пептическому эзофагиту, локализуются преимущественно в дистальном отделе пищевода. Эрозии и язвы могут быть одиночными, множественными, сливными, циркулярно охватывающими слизистую оболочку пищевода. В краях язвы может быть обнаружена метаплазия цилиндроклеточного эпителия (язва Баррета). У 8— 10% этих больных на фоне язвы развивается рак. У некоторых больных при рубцевании язв происходит продольное сморщивание пищевода (синдром Баррета).

Клиническая картина и диагностика. Больных беспокоят изжога, ощущение жжения за грудиной, которые возникают или усиливаются при наклоне туловища вперед (происходит забрасывание желудочного сока в рот), боль вследствие воздействия на воспаленную слизистую оболочку пищевода желудочного сока и желчи, отрыжка. Боль может быть связана с сильными спастическими сокращениями пищевода. При срыгивании в ночное время желудочное содержимое иногда аспирируется в дыхательные пути, что вызывает сильный кашель и создает предпосылки для развития аспирацион-ной пневмонии. Поступлению содержимого из желудка в пищевод способствуют лежачее положение, наклон туловища вперед, прием алкоголя, курение. С течением времени появляется дисфагия, которая вначале обусловлена функциональными нарушениями, а затем воспалением слизистой оболочки, пептической язвой или Рубцовыми изменениями в пищеводе.

Если заболевание возникает на фоне язвенной болезни, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и т. д., то в клинической картине могут превалировать симптомы основного заболевания.

Осложнениями эзофагита являются кровотечение, чаще скрытое, аспирационная, рецидивирующая пневмония, рубцовые изменения в пищеводе — стриктура его и укорочение.

Диагноз пептического эзофагита устанавливают на основе анамнеза, наличия характерных симптомов заболевания.

182

Рентгенологическое исследование (особенно в положении Тренделенбурга — лежа на спине с приподнятым ножным концом) позволяет обнаружить желудочно-пищеводный рефлюкс, симптомы эзофагита. Ценную информацию дает внутрипищеводная рН-метрия в течение 24 ч. Снижение рН в нижнем отделе пищевода до 4,0 и ниже указывает на наличие желудочно-пищеводного рефлюкса. Сцинтиграфия пищевода с "Тс и подсчетом сигналов изотопной метки над пищеводом после введения препарата в желудок с высокой достоверностью выявляет рефлюкс желудочного содержимого. Определение давления в пищеводе при проведении эзофагоманометрии позволяет выявить характерное для дисфункции нижнего пищеводного сфинктера и рефлюкса снижение давления более чем на две трети от нормального. При эзофагоскопии определяют характер изменений слизистой оболочки пищевода, что помогает исключить другие заблевания.

По данным эзофагоскопии различают несколько стадий воспалительных изменений слизистой оболочки пищевода: I стадия — одиночные эрозии; II стадия — сливающиеся, но не циркулярные эрозии; III стадия — циркулярные дефекты; IV стадия — осложнения рефлюкс-эзофагита (язвы, стриктуры, короткий пищевод, цилиндроклеточная метаплазия эпителия).

Лечение. Первостепенным мероприятием является лечение основного заболевания, создающего условия для желудочно-пищеводного рефлюкса (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, пилородуоденальный стеноз, пилороспазм). Консервативное лечение направлено на снижение рефлюкса, уменьшение проявлений эзофагита, предупреждение повышения внутри-брюшного давления. Больным следует добиваться снижения массы тела до возрастной нормы, спать с высоко приподнятым изголовьем кровати. В зависимости от стадии эзофагита назначают механически и химически щадящую диету, дробное питание (4—6 раз в день). Последний прием пищи должен быть разрешен за 3—4 ч до сна. Для снижения кислотности желудочного сока назначают блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, фамотидин), омепразол, антацидные, спазмолитические препараты. Целесообразно назначать обволакивающие средства (вентерсукральфат), прокинетики (ме-токлопрамид, цизаприд, мотилиум), увеличивающие силу сокращения нижнего пищеводного сфинктера и время эвакуации содержимого желудка. Для уменьшения болевых ощущений следует рекомендовать местноанестези-рующие препараты, седативные, антигистаминные средства, витамины.

Не рекомендуется назначать средства, понижающие тонус нижнего пищеводного сфинктера (антихолинергические и бета-адренергические препараты, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, кофеин). Следует исключить прием алкоголя и курение. При эзофагите I—II стадии консервативное лечение может быть успешным.

Хирургическое лечение показано при аксиальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сопровождающейся эзофагитом III—IV стадии, а также при кровотечении и стенозе. Безуспешность консервативного лечения также может служить показанием к операции. В настоящее время рекомендуют применять антирефлюксные операции, при которых корригируют угол Гиса. Чаще производят фундопликацию по Ниссену, Билсэй (Belsay) или терес-пластику по Хиллу (НШ).

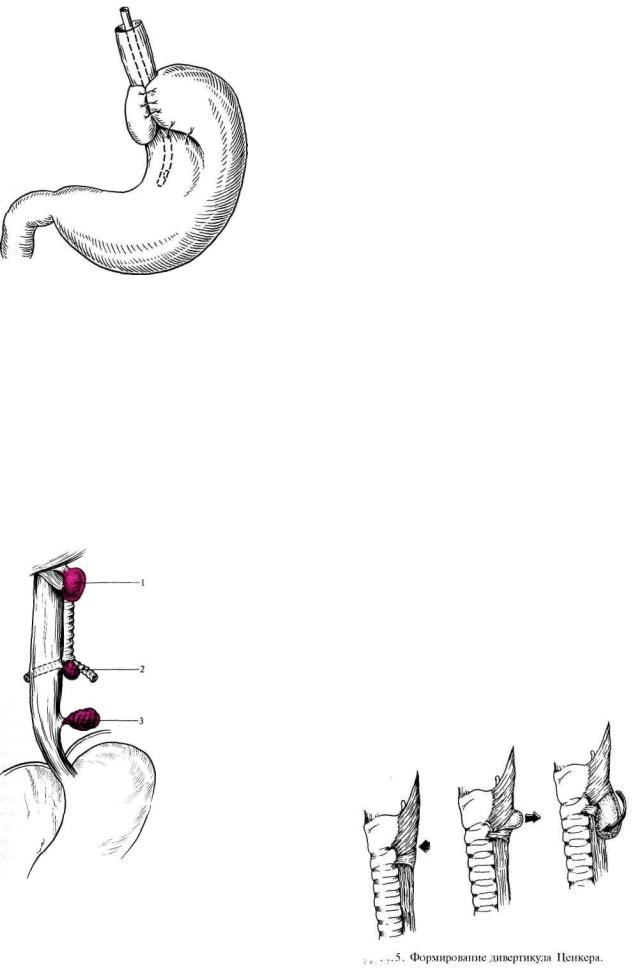

При операции Ниссена (рис. 7.3) вокруг пищевода из фундального отдела желудка создают муфту в виде манжетки. Несколькими швами фиксируют окутывающую пищевод заднюю стенку желудка к передней и к пищеводу. У 85—90% больных, оперированных по этой методике, получены хорошие и удовлетворительные результаты. В последнее время для корригирования угла Гиса и предотвращения рефлюкса применяют пластику с помощью круглой связки печени (терес-пластика по Хиллу). Круглую связку отсекают от брюшной стенки, проводят вокруг пищевода через угол Гиса и фиксируют к желудку.

183

Рис. 7.3. Фундошшкация по Ниссену.

Пептическая язва пищевода составляет около 1 , 5% заболеваний глотки и пищевода. Чаще заболевают мужчины, преимущественно среднего и пожилого возраста.

Клиническая картина, диагностика и лечение

аналогичны таковым при рефлюкс-эзофагите.

7.8. Дивертикулы пищевода |

|

|

|

Дивертикул |

пищевода |

— |

ограниченное |

выпячивание слизистой оболочки через дефект в мышечной оболочке стенки пищевода.

Этиология и патогенез. Различают пульсионные и тракционные дивертикулы. Пульсионные дивертикулы образуются вследствие выпячивания слизистой оболочки под действием

высокого внутрипищеводного давления, возникающего во время сокращения пищевода. Тракционные дивертикулы обусловлены развитием воспалительного процесса в окружающих тканях (медиастинальный лимфаденит, хронический медиастинит, плеврит) и образованием рубцов, которые вытягивают все слои стенки пищевода в сторону пораженного органа. Тракционный механизм наблюдается в самом начале развития дивертикула, затем присоединяются пульсионные факторы, вследствие чего дивертикул становится пульсионно-тракционным.

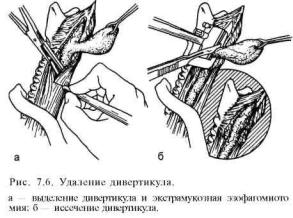

В зависимости от расположения дивертикулы подразделяют (рис. 7.4) на глоточнопищеводные (ценкеровские, составляющие 62% всех дивертикулов пищевода), эпибронхиальные (бифуркационные, среднепищеводные, составляющие 17%), эпифренальные (эпидиафрагмальные, составляющие 21%). Различают истинные дивертикулы, стенка которых содержит все слои пищевода, и ложные, в стенке которых отсутствует мышечный слой.

Рис. 7.4. Локализация дивертикулов пищевода.

1 — глоточно-пищеводный (Ценкера); 2 |

эпибронхиальный; 3 |

эпифренальный. |

|

Пульсионные глоточно-пищеводные (ценкеровские) дивертикулы образуются в задней стенке глотки, непосредственно над входом в пищевод, где мышечная оболочка глотки представлена слабыми пучками нижнего констриктора глотки (m. constrictor

pharyngis inferior). Выпячивание слизистого и подслизистого слоев глотки происходит на уровне верхнего пищеводного сфинктера между косыми волокнами m.thyreopharyngeus и более горизонтальными волокнами

m.cricopharyngeus (в треугольнике Киллиана). Это наиболее слабое место в задней стенке глотки. Пульсионный дивертикул не может развиваться, если отсутствует препятствие

184

дистальнее него, создающее условия для повышения давления в глотке при прохождении пищи. Проглоченный комок пищи повышает давление в глотке, вследствие чего слизистая и подслизистая оболочки глотки начинают выпячиваться через анатомически слабое место

втреугольнике Киллиана проксимальнее (выше) m. cricopha-ryngeus (рис. 7.5). Дивертикул развиваются медленно, по мере увеличения спускаясь ниже m.cricopharyngeus, проникая позади пищевода в превертебральное пространство и даже в верхнее средостение. Значительно реже ценкеровские дивертикулы развиваются в области треугольника Лаймера —Геккермана, расположенного ниже m.cricopharyngeus. Таким образом, основное значение

вобразовании пульсионных (ценкеровских) дивертикулов имеет нарушение раскрытия (ахалазия) верхнего пищеводного сфинктера и повышение давления в пищеводе в ответ на акт глотания.

Клиническая картина и диагностика. Жалобы пациентов с глоточно-пи-щеводным

дивертикулом Ценкера зависят не от величины дивертикула, а от степени нарушения функции m. cricopharyngeus. В ряде случаев дивертикул размером 3 мм причиняет пациенту больше неприятностей, чем дивертикул в 3 см и более. Пациенты обычно предъявляют жалобы на затруднение при проглатывании пищи, ощущение кома в горле, регургитацию недавно съеденной пищей, возникающую без всяких напряжений. Иногда слышны булькающие шумы при проглатывании жидкости, удушье, кашель вследствие аспирации жидкости в трахею. Отмечается повышенная саливация. При дивертикулах больших размеров на шее при отведении головы назад выявляется выпячивание, имеющее мягкую консистенцию, уменьшающееся при надавливании. После приема воды над ним можно определить шум плеска. При длительной задержке пищи в дивертикуле появляется гнилостный запах изо рта.

Глоточно-пищеводный дивертикул иногда осложняется дивертикулитом, который может стать причиной флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса. Регургитация и аспирация содержимого дивертикула приводят к хроническим бронхитам, повторным пневмониям, абсцессам легких.

Лечение. Стандартной операцией при дивертикуле Ценкера является удаление выделенного из окружающих тканей мешка дивертикула через разрез впереди m. sternocleidomastoideus (рис. 7.6). Перед операцией в пищевод вводят толстый зонд, что значительно облегчает проведение операции. Выделенный дивертикул пересекают у основания, его сшивают непрерывным или узловатым швом. Удаление дивертикула может быть произведено с помощью сшивающего аппарата, наложенного на основание дивертикула. Затем на предварительно введенном зонде производят экстрамукозную

эзофагомиотомию длиной несколько сантиметров, следя за тем, чтобы были пересечены все волокна m. cricopharyngeus (крикофарингеальная миотомия). При дивертикулах размером 1—2 см достаточно одной крикофарингеальной миотомии, они просто расправляются и составляют вместе со слизистой оболочкой глоточно-пищеводного перехода ровную стенку. Некоторые хирурги после выделения дивертикула и крикофарингомиотомии инвагинируют его и накладывают швы. Операция с удалением или без удаления мешка дивертикула дает хорошие результаты, стойко устраняет дисфункцию m. cricopharyn-geus. Осложнения и летальные исходы операции наблюдаются редко. В последние годы производят внутреннюю крикофарингеальную миотомию через эндоскоп.

Тракционные эпибронхиальные дивертикулы, имеющие строение стенки пищевода, образуются в результате воспалительного (чаще туберкулезного) процесса в окружающих пищевод лимфатических узлах. В большинстве случаев протекают бессимптомно, часто

185