Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

17.4. ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ И ДУГИ

Скуловая кость - самая прочная из лицевых костей. Представляет собой плотное костное образование толщиной около 1 см, иногда более. Смыкая между собой скуловые отростки лобной, височной и верхнечелюстной костей, она способствует укреплению костей лицевого черепа по отношению к мозговому. Скуловая дуга образуется из височного отростка скуловой кости и скулового отростка височной кости.

Причинами повреждения скуловой кости и дуги чаще всего бывает бытовая, спортивная, транспортная или производственная травма.

Переломы скуловой кости и дуги могут быть открытыми или закрытыми, линейными или оскольчатыми, без смещения отломков или со смещением отломков, огнестрельными и неогнестрельными.

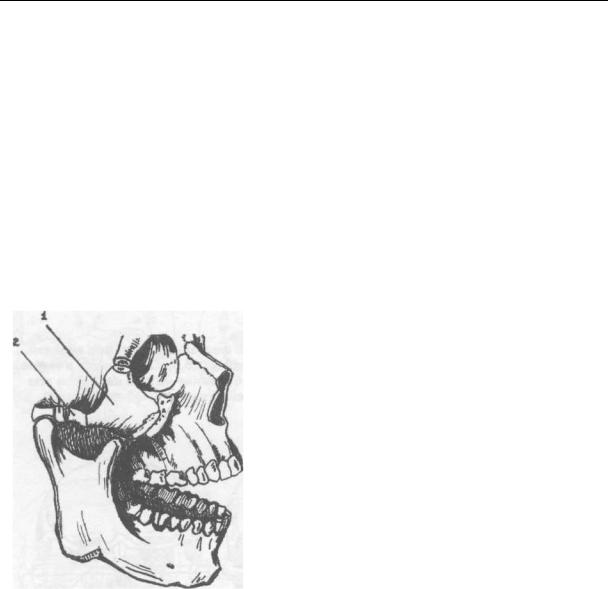

Типичные места при переломе скуловой кости: от подглазничного шва до скулоальвеолярного гребня (пальпируется снаружи и со стороны полости рта в виде "ступеньки"), в области лобно - скулового и скуло - височного шва. При ее повреждении тело скуловой кости смещается кнутри и кзади, что приводит к нарушению целостности наружной стенки глазницы, а при развороте отломка по оси - повреждению верхнечелюстной пазухи с разрывом слизистой оболочки и возникновением носового кровотечения (рис. 17.4.1).

Рис. 17.4.1. Переломы скулового комплекса: 1-скуловой кости; 2- скуловой дуги.

При переломе скуловой дуги чаще происходит нарушение непрерывности скулового отростка височной кости и височного отростка скуловой кости, образуются три места (щели) перелома и два отломка, которые смещаются кнутри и вниз, вызывая давление на венечный отросток нижней челюсти и затрудняя движение последней (рис. 17.4.1, 17.4.4). В некоторых

случаях отломок скуловой дуги может быть один, а линии (щели) перелома - две.

В зависимости от давности травмы переломы скулового комплекса принято считать: све- жими - до 10 дней, застарелыми - от 11 до 30 суток, неправильно сросшиеся и несросшиеся - более 30 дней.

Переломы скулового комплекса, по результатам наших исследований, составляют 9,4% переломов костей лицевого скелета.

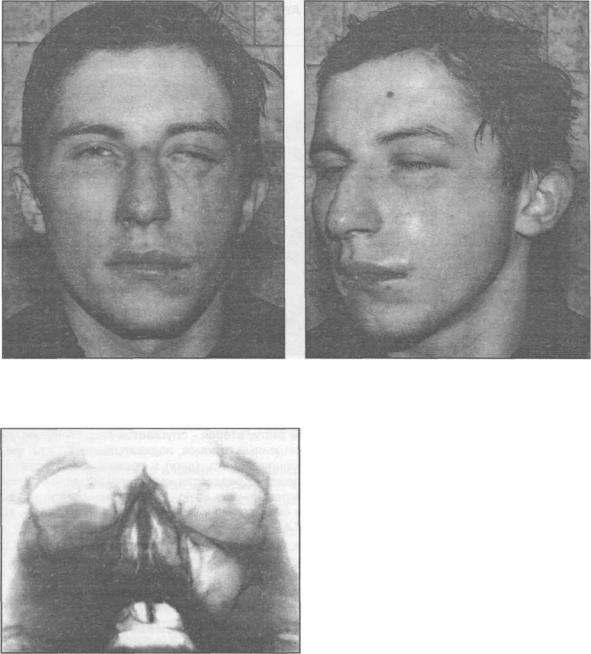

Клиника. Изолированные переломы скуловой кости со смещением отломков имеют следующую симптоматику: деформация лица за счет западения (уплощения) мягких тканей скуловой области (возникает из-за смещения скуловой кости); наличие симптома "ступеньки" в средней части нижнего края глазницы и в области скуло - альвеолярного гребня; может быть кровоизлияние в слизистую оболочку переходной складки в области верхних премоляров и первого или второго моляра; онемение кожи подглазничной области и нижнего века, боковой поверхности носа, верхней губы и десны верхних зубов (возникает из-за повреждения подглазничного нерва); кровоизлияние в клетчатку орбиты и в склеру глаза; может возникнуть хемоз (из-за повреждения наружной стенки глазницы); кровотечение из носа (в результате повреждения верхнечелюстной пазухи). Жалобы на ограничение открывания рта. При смещении лобного отростка скуловой кости в полость глазницы наблюдаются боли и затруднение движения глазного яблока. При значительных смещениях скуловой кости вниз возможна диплопия. На обзорной рентгенограмме костей лицевого скелета (носоподбородочная укладка) имеется нарушение целостности нижнего и наружного края глазницы, непрерывности в области скуло - альвеолярного гребня и височного отростка скуловой кости (рис. 17.4.2-17.4.3), понижение прозрачности верхнечелюстной пазухи (за счет гемосинуса).

420

17.4. Переломы скуловой кости и дуги

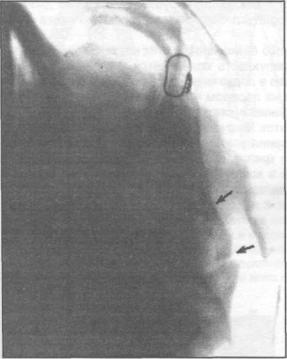

При изолированном переломе скуловой дуги имеется западение мягких тканей за счет смещения отломков кнутри и вниз. Западение мягких тканей маскируется за счет быстро возникающего отека. Отмечается, в той или иной степени выраженности, ограничение и болезненность при открывании рта, а также затруднение боковых движений нижней челюсти на поврежденной стороне. Эти симптомы связаны не только с ущемлением венечного отростка нижней челюсти, сместившимся отломком скуловой дуги, но и с травмой (повреждением) собственно жевательной и височной мышц. На рентгенограмме в аксиальной проекции имеется деформация скуловой дуги и нарушение ее непрерывности (рис. 17.4.4).

а) |

б) |

Рис.17.4.2. Внешний вид больного с переломом левой скуловой кости. Вид спереди (а) и сбоку (б).

Рис.17.4.3.Рентгенограмммабольного с переломом скуловой кости справа.

При переломе скуловой кости вместе со скуловой дугой клиническая симптоматика суммируется, т.е. отмечаются симптомы как повреждения скуловой кости, так и скуловой дуги.

Лечение. При переломах скуловой кости и дуги без выраженного смещения отломков возможно применение консервативного метода лечения, которое заключается в назначении холода (пузырь со льдом или холодной водой) в первые два дня после травмы. Холод рекомендуют применять в течение 15-20 минут 4-5 раз в сутки. Больным назначается покой, жидкая пища, ограничение открывания рта на 10-12 дней.

421

17.НЕ0ГНЕСТРЕЛЫЧЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Хирургическое лечение применяется у всех пострадавших, имеющих переломы скуловой кости и дуги со смещением отломков. Показанием к репозиции отломков являются следующие клинические симптомы: западение мягких тканей скуловой области (деформация лица), ограничение открывания рта или нарушение боковых движений нижней челюсти, диплопия, затруднения движения глазного яблока.

Все методы лечения переломов скуловой кости и дуги направлены на восстановление их анатомической целостности. Вправление отломков и закрепление их в правильном положении должны проводиться как можно раньше, т.к. процесс костеобразования заканчивается через 2 недели (Р.Ф. Низова, 1986).

Вправление отломков скуловой кости и дуги может быть проведено неоперативным и оперативным (кровавым) путем.

Рис. 17.4.4. Рентгенограмма больного с переломом скуловой дуги справа.

Неоперативная (бескровная) репозиция отломков проводится при легко вправимых свежих переломах скуловой кости и дуги без значительного смещения отломков. На практике осуществить ее удается не так часто. Чтобы это выполнить, врач вводит указательный (большой) палец руки или обернутый марлей металлический шпатель (можно использовать лопатку Буяльского) в задний отдел верхнего свода преддверия рта, а затем движением в сторону, противоположную смещению, вправляют отломок. Как я ранее уже сказал, этим способом репонировать скуловую кость или дугу далеко не всегда удается из-за

того, что невозможно при данном методе развить необходимую силу для вправления отломков.

Оперативную репозицию можно разделить на внеротовую и внутриротовую. Наиболее распространенным является использование однозубого крючка с поперечно расположенной ручкой. Разрез кожи длиной до 1 см делают на пересечении взаимно - перпендикулярных линий: первая - идет по нижнему краю скуловой кости, вторая - опускается вниз по наружному краю орбиты. Вводят однозубый крючок под смещенный отломок, подхватывают его изнутри и движением, противоположным смещению, репонируют кость (дугу) в правильное положение. При сопоставлении отломков в правильное положение раздается характерный щелчок. Отсутствие костного выступа ("ступеньки") по нижнеглазничному краю, восстановление симметрии лица, свободное открывание рта и выполнение боковых движений нижней челюсти указывают на правильное сопоставление отломков (рис. 17.4.4).

Рис. 17.4.5. Вправление скуловой дуги при помощи однозубого крючка с поперечно расположенной ручкой (крючком Лимберга).

К внеротовым методам репозиции скуловой кости следует отнести оперативные вмешательства с использованием щипцов Duchange или Ходоровича - Бариновой, наложение костного шва или остеосинтез отломков (рис.17.4.6) минипластинками (титановыми или из нержавеющей стали).

422

17.4, Переломы скуловой кости и дуги

Вытяжение скуловой кости можно проводить по методу Kazanjian (1933). В кости просверливается отверстие, через которое проводится тонкая проволока из титана или нержавеющей стали. Конец проволоки выводится через кожную рану и загибается в виде крючка или петли, за которую осуществляют эластичное вытяжение к стержню, вмонтированному в гипсовую шапочку.

Рис.17.4.6. Рентгенограмма больного с переломом скуловой кости и дуги. Проведен остеосинтез скуловой кости титановым костным швом, скуловая дуга репонирована однозубым крючком,

стрелками указаны места ее перелома.

При оскольчатых переломах скуловой дуги можно использовать металлическую ши- ну-пластинку, которую на поролоновой прокладке укладывают на кожу в проекции поврежденной кости, предварительно придав ей необходимую форму. При помощи обвивных (окружающих) швов подтягивают отломки к пластинке и фиксируют за нее. Данную конструкцию удерживают в течение трех недель.

Внутриротовую оперативную репозицию применяют при переломах скуловой кости с мелкооскольчатым повреждением верхнечелюстной пазухи, т.е. когда необходимо сделать ревизию пазухи. Необходимо ее исполь-

зовать при переломах скуловой кости с повреждением нижней стенки глазницы, смещении Тампон удерживают в пазухе не менее 12-14 дней.

При своевременно оказанной помощи осложнений у больных с переломами скуловой кости и дуги мы не наблюдали. При позднем обращении больных переломы могут осложниться контрактурой нижней челюсти, хроническим гайморитом, остеомиелитом верхней челюсти или скуловой кости, а также возникнуть стойкая деформация лица, требующая контурной пластики.

17.5. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА

Крылья носа и нижняя часть перегородки подвижны. Остов верхней части носа, образованный частично лобной и носовыми костями, латерально граничит с лобными отростками верхней челюсти, а их нижний край образует верхнюю границу грушевидного отверстия. Костные образования наружного носа продолжаются в хрящевой остов. Схематическое изображение костно-хрящевого отдела носа представлено на рис. 17.5.1.

Повреждение костей носа чаще наблюдается у мужчин и у детей. В большинстве случаев при травмах повреждаются носовые кости и перегородка носа. При сильных ударах происходит перелом лобных отростков верхнечелюстных костей и стенок придаточных пазух носа. Кости носа ломаются как при боковом ударе, так и при нанесении травмы спереди назад в область его основания. Кости носа плоские и тонкие, поэтому их переломы чаще бывают многооскольчатыми. Костные отломки смещаются вовнутрь, кнаружи и кзади.

Особенностью травм наружного носа у детей заключается в том, что костные швы у них менее резистентны, чем сами кости, поэтому чаще разъединяются швы. По мере роста ребенка происходит увеличение деформации. При нанесении удара спереди в нижнюю часть носа часто повреждается хрящ носовой перегородки, а хрящевая часть наружного носа может не деформироваться, т.к. обладает большой эластичностью.

Схема перелома костей носа представлена на рис. 17.5.2.

Для клинициста наиболее удобной является классификация переломов костей носа Ю.Н. Волкова, предложенная в 1958 году. Согласно этой классификации все повреждения костей носа делятся на три группы:

• 1. Переломы костей носа без смещения отломков и без деформации наружного носа (открытые и закрытые);

423

17.НЕ0ГНЕСТРЕЛЫ-1ЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

•2. Переломы костей носа со смещением отломков и деформацией наружного носа (открытые и закрытые);

•3. Повреждения носовой перегородки.

Клиника. Жалобы больных сводятся к деформации спинки носа, носовому кровотечению, отеку мягких тканей, кровоизлиянию в кожу носа и век, боли, нарушению носового дыхания и обоняния. Переломы костей носа могут сопровождаться сотрясением головного мозга (тошнота, головокружение и др. симптомы).

При осмотре и пальпации определяется резко болезненный отек мягких тканей в области носа, распространяющийся на нижние веки. Припухлость сохраняется в течение нескольких дней. Могут наблюдаться кровоизлияния не только в подкожную клетчатку, но и в область конъюктивы век. Деформация спинки носа указывает на перелом костей носа. При пальпации определяются костные выступы (неровности) на спинке и скатах носа. Имеется подвижность (в зависимости от сроков травмы) костных фрагментов. Значительная травма может вызвать раздробление костей носа. Смещение носа у основания указывает на перелом лобных отростков верхнечелюстных и носовых костей. Подкожная крепитация свидетельствует о переломе решетчатой кости с разрывом слизистой оболочки и возникновением эмфиземы, т.к. воздух при сморкании проникает из носа через поврежденную ткань под кожу лица.

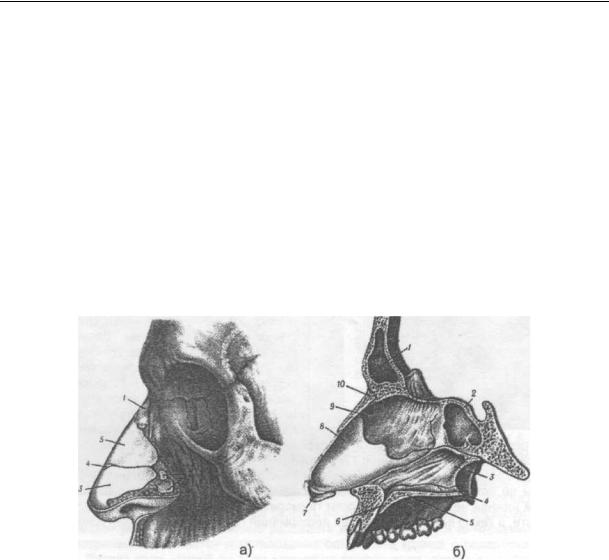

Рис. 17.5.1. Нос:

а) схематическое изображение костно - хрящевого отдела наружного носа:

1- носовая кость; 2- малые крыльные хрящи; 3-большой крыльный хрящ; 4-добавочный носовой хрящ; 5-боковой (латеральный) хрящ;

б) схематическое изображение костной и хрящевой перегородки носа:

1-лобная пазуха; 2-клиновидная пазуха; 3-сошник; 4-носовой гребень; 5-твердое нёбо; 6- резцовый канал; 7- ножка большого крыльного хряща; 8- сошниково - носовой хрящ; 9- перпендикулярная пластинка решетчатой кости; 10носовая кость.

Одним из тяжелых осложнений является носовая ликворея, что указывает на перелом ситовидной пластинки решетчатой кости или клиновидной кости. Хрящевая часть носовой перегородки из-за своей эластичности остается целой, а костная часть - повреждается.

Рентгенограмма костей носа, сделанная в двух проекциях (прямой и боковой) дает сведения о локализации и характере перелома. Однако отсутствие рентгенологических изменений не позволяет исключить перелом носовых костей (рис. 17.5.3).

424

17.5. Переломы костей носа

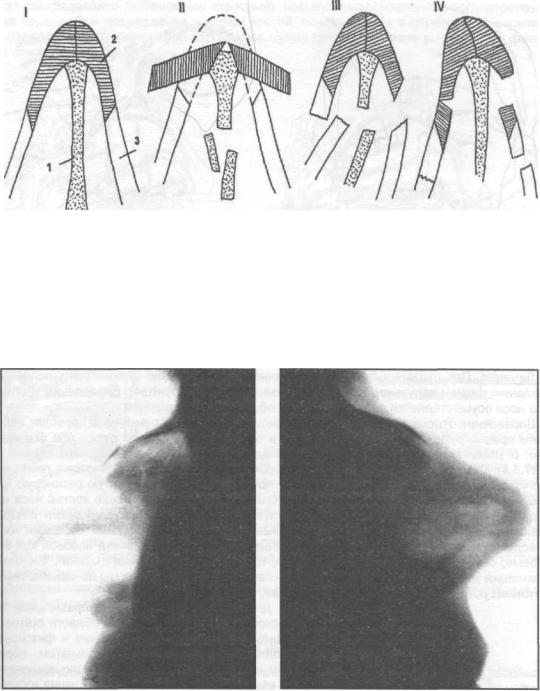

Рис. 17.5.2. Схема перелома костей носа (фронтальный разрез): 1:1- носовая перегородка; 2- носовые кости; 3-лобные кости;

IIперелом в виде уплощения носового свода вследствие разъединения швов между носовыми костями, между лобными отростками и носовыми костями.

IIIперелом носа с разъединением шва между носовой костью и лобным отростком на стороне удара и перелом лобного отростка на противоположной стороне;

VIперелом с боковым смещением спинки носа и западением отломков носового ската внутрь.

а) |

б) |

Рис. 17.5.3. Боковые рентгенограммы (а,б) костей носа при их переломе.

425

17.НЕ0ГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

б)

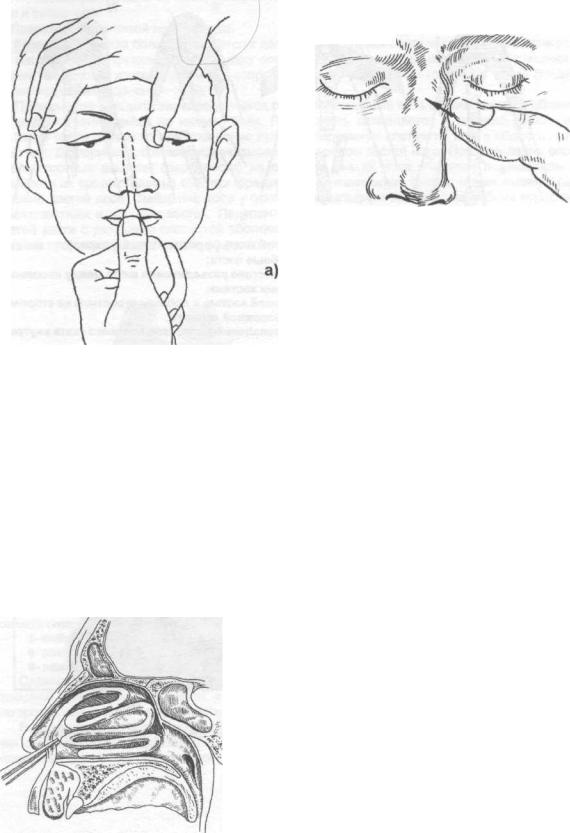

Рис. 17.5.4. Вправление костей носа: а) инструментальная репозиция;

б) пальцевая репозиция.

Лечение. При оказании специализированной помощи нужно стремиться к полному восстановлению формы наружного носа и его физиологических функций. Вправление костных отломков носа осуществляется под местным или общим обезболиванием.

Вправление отломков костей носа при боковом смещении спинки носа проводят большим пальцем правой руки при искривлении влево и соответственно левой руки - при искривлении вправо. В момент смещения отломков в нормальное положение слышен характерный хруст (рис. 17.5.4). Смещенные кзади отломки (в сторону полости носа) вправляются с помощью носового узкого элеватора, на который предварительно надевают стерильную резиновую трубку, обеспечивающую атравматичность. При отсутствии элеватора вправление костей носа проводят прямым пинцетом, концы которого обернуты марлей. Для предупреждения повторного смещения и удержании их в правильном положении, тампонируют верхний и средний носовые ходы йодоформной турундой, смоченной в вазелиновом масле. В нижний носовой ход вводят резиновые, обернутые йодоформной турундой, трубки для обеспечения дыхания. Эндоназальная фиксация удерживается в течение шести - семи дней. Через 3 дня мы не меняем тампоны, как рекомендуют некоторые авторы (Р.Ф. Низова, 1986).

Для удержания отломков в правильном анатомическом положении снаружи, в области скатов носа, укладывают тугие марлевые валики и фиксируют их лейкопластырем. При многооскольчатом переломе спинки носа желательно наложить коллодийную повязку. В некоторых случаях после вправления костей носа не требуется никакой внешней фиксации. При носовых кровотечениях применяется передняя или задняя тампонада носовой полости (рис. 17.5.5 и 17.5.6).

Рис.17.S.5.Схематическоеизображениепередней тампонады носовой полости.

В тех случаях, когда переломы костей носа сочетаются с сотрясением головного мозга, необходима консультация невропатолога, полный покой и строгий постельный режим.

При сочетании переломов носовых костей с переломами основания черепа или носовой ликвореей, репозиция костей носа временно (на 2-3 недели) противопоказана, т.к. существует реальная угроза развития менингита в ближайшие дни после травмы. Предельный срок для ре-

426

17.5. Переломы костей носа

позиции отломков вариабелен и зависит от ряда условий: характера перелома и осложнений, возраста пострадавшего (ребенок или взрослый), времени выздоровления после перелома основания черепа. При повреждении носовых костей, сочетающихся с переломами верхней челюсти (Лефор 2 или 3), репозицию костей носа нужно проводить после вытяжения и фиксации верхнечелюстных костей.

а) |

в) |

6)

Рис. 17.5.6. Проведение задней тампонады носовой полости:

а) введение катетера; б) проведение тампона; в) фиксация тампона.

Повреждения в полости носа могут привести к последующему образованию рубцовых сращений между отдельными его частями или к замене тканей (слизистая оболочка, раковина, перегородка) массивными рубцами (спайками) - синехиями,

которые нарушают дыхательную и обанятельную функции носа.

При неправильно сросшихся переломах костей носа развивается выраженная деформация его в костном или костно - хрящевом отделах и сопровождается нарушением носового дыхания. Это является показанием для проведения пластических операций по поводу устранения данных деформаций.

Своевременное и правильно проведенное лечение дает хороший функциональный и косметический результат.

17.6.ПЕРЕЛОМЫОРБИТЫ

Орбита или глазница (рис. 17.6.1) - парное углубление в черепе, в котором расположено глазное яблоко с его вспомогательным аппаратом.

|

|

Рис. 17.6.1. Глазница: |

|

|

1-лобный отросток верхнечелюстной кости; |

|

|

2- слезная кость; |

|

— 3 |

3- глазничная пластинка решетчатой кости; |

|

4- клиновидная кость; |

|

|

|

|

|

|

5- глазничная поверхность скуловой кости; |

|

|

6- глазничная часть лобной кости; |

|

|

7- нёбная кость; |

|

|

8- подглазничное отверстие верхнечелюстной |

|

|

кости; |

8 — |

|

9- нижняя глазничная щель; |

|

|

10верхняя глазничная щель; |

|

|

11зрительное отверстие. |

17.НЕОГНЕСТРЕЛЫЧЫЕ ПЕРЕЛОМУ КОСТЕЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Медиальная стенка глазницы образуется лобным отростком верхнечелюстной кости, слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости и телом клиновидной кости кпереди от зрительного канала. Латеральная стенка состоит из глазничной поверхности скуловой кости и больших крыльев клиновидной кости. Верхняя стенка образуется глазничной частью лобной кости и малыми крыльями клиновидной кости. Нижняя стенка (дно) - скуловой костью и верхней челюстью, а в задней части - глазничной поверхностью одноименного отростка небной кости.

В верхненаружном углу орбиты имеется углубление для слезной железы, а на внутренней трети верхнего ее края - супраорбитальная вырезка для одноименных сосудов и нервов. Через

верхнеглазничную щель в глазницу входит первая ветвь тройничного нерва, глазодвигательный, отводящий и блоковидный нервы и выходит верхняя глазная вена. Симптоматика, связанная с повреждением в этой зоне называется синдромом верхнеглазничной щели. В

зрительном канале проходит зрительный нерв и глазная артерия. Через нижнюю глазничную щель в орбиту проникает подглазничный и скуловой нервы, а выходит нижняя глазная вена. Стенки глазницы покрыты надкостницей, которая тесно сращена с костным остовом только по ее краю и в области зрительного отверстия, где она вплетается в оболочку зрительного нерва.

У детей к нижнему краю орбиты близко предлежат зачатки коренных зубов. К 8-10 годам форма и размеры глазницы почти такие же, как и у взрослых.

Четыре прямые и две косые мышцы обеспечивают необходимую подвижность глаз во всех направлениях: кнаружи (абдукция) - за счет латеральной прямой, нижней и верхней косых мышц; кнутри (аддукция) - медиальной прямой, верхней и нижней прямых мышц; вверх - верхней прямой и нижней косой мышцами; вниз - нижней прямой и верхней косой мышцами.

Переломы орбиты, в зависимости от механизма травмы бывают разнообразными, но наиболее часто встречаются повреждения нижней стенки в связи с переломами скуловой кости и верхней челюсти по II или III типу. При последних повреждается также и внутренняя стенка глазницы. Из-за образования гематом в ретробульбарном пространстве развивается экзофтальм или синдром верхней глазничной щели - офтальмоплегия (паралич мышц глаза), птоз (опущение верхнего века), отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение и фиксированное положение зрачка. Наблюдается диплопия, снижение зрения. Встречаются переломы верхнего и нижнего глазничного края.

Лечение переломов глазницы заключается в восстановлении анатомической целостности костных фрагментов скуловой или верхнечелюстной костей. При изолированных переломах верхнего или нижнего глазничного края проводят разрез кожи по соответствующему краю орбиты, делают ревизию щели перелома, высвобождают интерпонированные мягкие ткани, репонируют и фиксируют их к неповрежденным костным участкам глазницы при помощи титановых минипластин или хромированного кетгута.

Оскольчатые переломы нижней стенки орбиты лечатся путем проведения тугой тампонады йодоформным тампоном верхнечелюстной пазухи и восстановлением нижней стенки глазницы. Конец тампона выводят через предварительно сделанное соустье в нижний носовой ход (риностому). Послеоперационную рану зашивают. Йодоформный тампон удерживают в верхнечелюстной пазухе около 14 дней.

При костных дефектах нижней стенки глазницы необходимо проведение пластики аутокостью или аллопластическими материалами (титан, тефлон, силикон и др.).

Учитывая тот факт, что все повреждения орбиты сопровождаются закрытым повреждением (контузией) глазного яблока (ушиб, сотрясение, сдавление), больных следует лечить совместно с офтальмологом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ

'+" - правильный ответ; |

"—" - неправильные ответы. |

Тесты к разделу 17.1 |

- в 1-2 кг, |

1. В среднюю зонулица включены следующие кости: |

- в 5-6 кг; |

- носа, верхняя челюсть, скуловая кость, орбита; |

- в 7-8 кг; |

~ носа, верхняя челюсть, скуловая дуга, орбита; |

+ в 10-30 кг. |

+ носа, верхняя челюсть, скулового комплекса, орбиты; |

3. Для повреждения передней костной стенки верх- |

- носа, верхняя челюсть, клиновидная, скулового ком- |

нечелюстной пазухи достаточна сила удара: |

плекса, орбиты; |

- в 5-10 кг; |

- носа, верхняя челюсть, решетчатая, клиновидная, |

- в 15-35 кг; |

скулового комплекса, орбиты. |

- в 35-65 кг; |

2. Для повреждения костей носа необходима сила |

+ 65-75 кг; |

удара: |

-в 90-100 кг. |

428

Контрольные тесты обучения

4.Для повреждения скуловой кости у женщины и скуловой дуги достаточна сила удара:

-15-35 кг; - 35-55 кг; - 55-80 кг; + 85-180 кг;

- 200-250 кг.

5.Для повреждения скуловой кости у мужчин достаточна сила удара:

-60-80 кг; -80-120 кг, -120-160 кг; + 160-260 кг;

-270-300 кг

6.Различают следующие контрфорсы в средней зоне лица:

-лобный, скуловой, нёбный, туберальный; - носовой, скуловой, нёбный, крылонёбный;

+ лобно - носовой, скуловой, крылонёбный, нёбный;

-верхнечелюстной, скуловой, крылонёбный, нёбный.

7. Лобно - носовой контрфорс в области верхнего и нижнего краев глазниц соединяются с:

-крылонёбным устоем;

+скуловым устоем; - нёбным устоем.

8.Нёбный контрфорс в области носовой вырезки соединяется:

- со скуловым устоем;

+с лобно - носовым устоем;

- с крылонёбным устоем.

9. Лобно - носовой устой уравновешивает силу давления, которая развивается в направлении:

- снизу вверх и назад, а также вовнутрь; + снизу вверх; -снизу вверх и сзади наперед;

-в поперечном направлении.

10.Нёбный контрфорс уравновешивает силу давления, которая развивается в направлении:

-снизу вверх и назад, а также вовнутрь;

-снизу вверх;

-снизу вверх и сзади наперед;

+в поперечном направлении.

11.Крылонёбный контрфорс уравновешивает силу давления, которая развивается в направлении

-снизу вверх и назад, а также вовнутрь;

-снизу вверх;

+снизу вверх и сзади наперед; - в поперечном направлении.

12.Скуловой контрфорс уравновешивает силу давления, которая развивается в направлении

+снизу вверх и назад, а также вовнутрь;

-снизу вверх;

-снизу вверх и сзади наперед;

-в поперечном направлении.

13.Устои верхнечелюстной кости оказывают значительное сопротивление, если направление удара действует:

-перпендикулярно контрфорсам;

+параллельно контрфорсам;

-в косом направлении.

14.Переломы верхней челюсти возникают при действии силы + перпендикулярно контрфорсам:

-параллельно контрфорсам;

-в косом направлении.

15.Контрфорсы и места слабого сопротивления располагаются:

-в одной плоскости по отношению друг к другу;

+в разных плоскостях по отношению друг к другу.

16.Место слабого сопротивления средней зоны лица:

-скуловая дуга;

-скуловая кость;

-кости нёба;

- кости носа; + пластинки крыловидного отростка клиновидной кости.

Тесты к разделу 17.2

17.Сотрясение головного мозга - это:

+закрытое механическое повреждение, которое характеризуется нарушением функции мозга без явно выраженных морфологических изменений; -закрытое механическое повреждение головного мозга,

характеризующееся возникновением очага деструкции его тканей и проявляющееся неврологической или психопатологической симптоматикой соответственно локализации очага.

18.Контузия (ушиб) головного мозга - это:

-закрытое механическое повреждение, которое характеризуется нарушением функции мозга без явно выраженных морфологических изменений;

+закрытое механическое повреждение головного мозга, характеризующееся возникновением очага деструкции его тканей и проявляющееся неврологической или психопатологической симптоматикой соответственно локализации очага.

19. В какой группе больных летальность выше ?

+у больных с нетяжелыми челюстно - лицевыми повреждениями сочетающимися с тяжелой черепно - мозговой травмой;

- у больных с тяжелой челюстно - лицевой и тяжелой черепно - мозговой травмами.

20. Иммобилизация отломков лицевого скелета у больных с сочетанными кранио - фациальными повреждениями необходимо проводить:

+ как можно раньше после травмы;

-не ранее, чем через 3-4 дня после травмы;

-не ранее, чем через 7 дней после травмы;

-не ранее, чем через 14 дней после травмы.

21.Повышение внутричерепного давления у детей при повреждении головного мозга происходит:

-быстрее, чем у взрослых;

+ медленнее, чем у взрослых; - в такие же сроки, как и у взрослых.

Гесты к разделу 17.3

22. Суборбитальный перелом верхней челюсти характеризуется тем, что линия перелома проходит:

- над альвеолярным отростком и над твердым нёбом, через нижний край грушевидного отверстия и концы крыловидного отростка клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух; + через корень носа, по внутренней стенке глазницы до

нижнеглазничной щели, через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью, а сзади через крыловидные отростки клиновидной кости; - через корень носа, по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты через лобно - скуловой шов и скуловую дугу.

23. Перелом Герена -Лефора характеризуется тем, что линия перелома проходит:

+ над альвеолярным отростком и над твердым нёбом, через нижний край грушевидного отверстия и концы крыловидного отростка клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух;

-через корень носа, по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью, а сзади через крыловидные отростки клиновидной кости;

-через корень носа, по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, через нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты через лобно - скуловой шов и скуловую дугу.

24. Суббазальный перелом характеризуется тем, что линия перелома проходит: