Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Тимофеева А.А

.pdf

18.1.Повреждениязубов

ираны. При переломе корня зуба он становится подвижным, перкуссия болезненная. Проводя пальпацию можно обнаружить, что смещается только отломанная часть зуба без подвижности другой его части (в проекции корня). Если перелом корня имеется в области верхней его трети (верхушки), то подвижность его нередко не определяется, а выявляются только боли при перкуссии (накусывании). Таким образом, чем ближе к верхушке корня зуба имеется линия перелома, тем менее подвижен зуб. Рентгенологически видна линия перелома корня зуба.

Лечение перелома зуба изменяется в зависимости от его вида. При отломе коронки без вскрытия пульпы проводят сошлифовывание острых краев и восстанавливают дефект зуба при помощи пломбы или вкладки. Если при переломе коронки наблюдается вскрытие пульпы , то нужно депульпировать зуб, канал пломбируют и дефект восстанавливают путем изготовления вкладки.

ПРИ переломе корня в области верхушки необходимо оперативно удалить отломившуюся его часть с обязательным предварительным пломбированием канала корня. Костный дефект, мы рекомендуем, заполнять гидроксиапатитом или препаратами, сделанными на его основе (коллапан и др.). Если плотно сопоставить отломки корня не удается, то наблюдается резорбция зуба в области перелома с развитием хронического воспалительного процесса, что сопровождается образованием свищей и заканчивается удалением зуба.

Зуб подлежит удалению при переломе корня ниже шейки зуба и при его продольном

переломе.

При переломе корня молочного зуба с воспаленной, некротизированной пульпой или периапикальными изменениями показано его удаление.

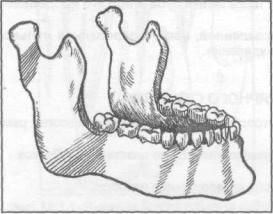

18.2. ПЕРЕЛОМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

Для диагностики переломов альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей рекомендую пользоваться такой классификацией:

•частичный - линия перелома проходит через наружную компактную пластинку и губчатое вещество;

•полный - линия перелома проходит через всю толщу альвеолярного отростка;

•отрыв альвеолярного отростка;

•перелом альвеолярного отростка, сочетающийся с вывихом или переломом зубов;

•оскольчатый перелом.

Изолированные переломы альвеолярного отростка могут встречаться как на верхней, так и на нижней челюсти. Наиболее часто ломается фронтальный отдел альвеолярного отростка верхней челюсти. Отломок альвеолярного отростка челюсти во фронтальном участке смещается кзади (в сторону нёба или языка), а в боковом отделе - вовнутрь. На верхней челюсти сломанный фрагмент может сместиться кнаружи, если направление травмирующей силы воздействует через зубы нижней челюсти.

Линия перелома проходит выше верхушек корней зубов (на верхней челюсти) или ниже их (на нижней челюсти) и имеет аркообразную форму.

Жалобы больного сводятся к самопроизвольным болям в области травмированной челюсти, усиливающиеся при смыкании зубов или при накусывании на твердую пищу. Имеется нарушение смыкания зубов, больной не может закрыть рот. Наблюдается кровотечение из полости рта. Жалобы на некоторое нарушение речи.

При осмотре определяется отек мягких тканей приротовой области, на коже - кровоподтеки, ссадины, раны. Изо рта вытекает вязкая слюна с примесью крови. На слизистой оболочке губ и щек имеются кровоизлияния, а на альвеолярном отростке могут быть ее разрывы и обнажение кости или видны обнаженные верхушки зубов. Прикус обычно нарушен. Может быть нарушена форма зубной дуги. При пальпации альвеолярного отростка отмечается его патологическая подвижность на протяжении нескольких зубов. Отломившийся участок альвеолярного отростка подвижен вместе с зубами. У детей вместе с альвеолярным отростком смещаются фолликулы постоянных зубов, что может привести к их гибели. Разорванная слизистая оболочка может кровоточить. Перкуссия зубов положительная, а некоторые из них могут быть вывихнуты или поломаны. На прицельной рентгенограмме четко видна линия перелома альвеолярного отростка челюсти и характер повреждения верхушек корней зубов, входящих в отломок.

Лечение проводят под местным обезболиванием (чаще проводниковым, реже - инфильтрационным). Проводят пальцевое выравнивание отломанного фрагмента альвеолярного отростка. При достаточном количестве устойчивых зубов на поврежденном и неповрежденном участке челюсти необходимо наложить гладкую шину - скобу. Число зубов, включенных в шину на неповрежденном участке альвеолярного отростка не должно быть меньше такового на отло-