- •Учебное пособие «экономика» Содержание

- •Введение

- •Раздел 1. Общие основы экономической теории

- •Тема 1. Предмет экономической теории

- •1.1. Экономика как объект исследования

- •1.2. Функции и структура экономической теории

- •1.3. Методология экономической науки

- •1.4. Экономические законы

- •1.5. Экономическая теория и практика

- •Тема 2. Основные элементы экономики.

- •2.2. Потребности и блага

- •2.3. Экономические ресурсы и факторы производства

- •2.4. Граница производственных возможностей

- •2.5. Рыночные и нерыночные агенты. Кругообороты благ и доходов

- •Тема 3. Собственность и хозяйствование

- •3.2. Классификация собственности

- •3.3. Экономическая теория прав собственности

- •3.4. Права собственности и экономические интересы

- •3.5. Приватизация: формы, методы, проблемы

- •Тема 4. Товар и деньги

- •4.2. Исторический процесс развития обмена и денег

- •4.3. Экономическая природа товара

- •4.4.Сущность и функции денег

- •4.5. Закон денежного обращения

- •Тема 5. Рынок и конкуренция

- •5.2. Роль и функции рыночного механизма

- •5.3. Система рынков и рыночная инфраструктура

- •5.4. Недостатки рынка. Необходимость государственного регулирования экономики

- •5.5. Конкуренция как движущая сила рынка

- •Тема 6. Особенности экономического анализа

- •6.2. Потоки и запасы

- •6.3. Номинальные и реальные величины

- •6.4. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе

- •6.5. Величины ex ante и ex post

- •Раздел 2. Микроэкономика

- •1.2. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение

- •1.3. Взаимодействие спроса и предложения. Закон рыночного ценообразования

- •1.4. Эластичность спроса и предложения

- •1.5. Практическое применение эластичности спроса и предложения

- •Тема 2. Теория поведения потребителя

- •2.2. Бюджетное ограничение потребителя

- •Количество единиц продуктов питания

- •Количество единиц продуктов питания в месяц

- •2.3. Выбор потребителя. Предпочтения потребителя и кривые безразличия

- •Количество единиц питания

- •2.4. Равновесие потребителя. Условие равновесия

- •Количество единиц питания

- •Тема 3. Анализ спроса

- •3.2. Кривая "цена-потребление"

- •Количество картофеля (кг)

- •3.3. Индивидуальный и рыночный спрос потребителя

- •3.4. Эффект дохода и эффект замещения

- •Тема 4. Затраты и результаты производства

- •Результаты выпуска продукции при различных сочетаниях факторов производства

- •4.2. Понятие затрат производства. Альтернативные издержки

- •4.3. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде

- •4.4. Понятие продукта и дохода производителя

- •Результаты производства с одним переменным фактором

- •0 1 2 3 4 5 Затраты труда за период

- •4.5. Экономическая и бухгалтерская прибыль

- •Тема 5. Теория поведения производителя

- •5.2. Производство в краткосрочном периоде

- •5.3. Положительный и отрицательный эффект масштаба

- •5.4. Производство в долгосрочном периоде

- •Тема 6. Производство и ценообразование в различных

- •6.2. Равновесие совершенного конкурента

- •6.3. Равновесие чистой монополии

- •1. По месту в торговых сделках монополии подразделяются на два вида:

- •2. С учетом степени охвата рынка выделяются следующие виды монополистических организаций:

- •3. В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды монополистических объединений:

- •5. С точки зрения законности различают следующие виды монополистических объединений:

- •6. С точки зрения открытости различают следующие виды монополистических объединений:

- •6.4. Равновесие монополистического конкурента

- •6.5. Формы поведения олигополии

- •1) Тайная олигополия;

- •2) Олигополия доминирования и

- •3) Монополистическая конкуренция.

- •Тема 7. Рынки факторов производства

- •7.2. Рынки факторов производства с монопсонической властью

- •7.3. Монопольная власть на рынках факторов производства

- •Тема 8. Теория поведения домохозяйств

- •Рабочее время

- •Свободное время

- •Полученный доход

- •0 Свободное время

- •Полученный доход

- •Свободное время

- •8.2. Сравнительная статика для модели "доход-отдых"

- •8.4. Модель межвременного выбора домашних хозяйств

- •Тема 9. Экономика неопределенности и риска

- •9.2. Причины возникновения риска и его виды

- •9.3. Классификация рисков

- •9.4. Способы уменьшения рисков

- •Тема 10. Несовершенство рынка

- •10.2. Внешние эффекты и издержки

- •10.3. Трансакционные издержки и теорема Коуза

- •10.4. Асимметричность рыночной информации

- •Тема 11. Общее равновесие

- •11.2. Общее равновесие и эффективность

- •11.3. Рыночное равновесие и благосостояние

- •11.4. Рынки и социальные цели

- •Раздел 3. Макроэкономика

- •1.2. Общественное производство и его стадии

- •1.3. Простое и расширенное воспроизводство

- •1.4. Современная модель экономического кругооборота

- •Тема 2. Система национального счетоводства

- •2.2. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы

- •2.3. Этапы развития и структура системы национальных счетов

- •2.4. Баланс народного хозяйства, его история и особенности формирования

- •Тема 3. Результаты макроэкономической деятельности

- •3.2. Расчёт ввп различными методами

- •3.3. Национальный доход, различные подходы к его измерению

- •3.4. Личный доход и располагаемый доход

- •3.5. Ввп и «чистое экономическое благосостояние»

- •Тема 4. Национальное богатство и его структура

- •4.2. Производственный и непроизводственный фонды

- •4.3. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики

- •4.4. Теневая экономика

- •4.5. Качество и уровень жизни. Индекс человеческого развития

- •Тема 5. Макроэкономическое равновесие

- •5.2. Неоклассическая модель макроэкономического равновесия

- •3. Изменения в государственных расходах

- •2. Изменения в производительности

- •5.3. Кейнсианская модель регулирования на основе управления спросом

- •5.4. Совокупный спрос и совокупное предложение в Кейнсианской модели

- •5.5. Модель is – lm

- •Тема 6. Потребление и сбережения

- •6.2. Кейнсианская теория потребления

- •6.3. Теория жизненного цикла Модильяни

- •6.4. Теория постоянного дохода Фридмана

- •Тема 7. Инвестиции

- •7.2. Источники привлечения капитала

- •7.3. Факторы, влияющие на инвестиции

- •7.4. Теория мультипликатора

- •7.5. Принцип акселерации

- •Тема 8. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке

- •8.2. Неоклассическая теория спроса на деньги

- •9.3. Кейнсианский вариант теории спроса на деньги

- •9.4. Монетаристская теория спроса на деньги

- •9.5. Равновесие на денежном рынке

- •Тема 9. Основные макроэкономические проблемы

- •9.2. Теории экономического цикла

- •9.3. Определение и типы безработицы

- •9.4. Показатели и типы инфляции

- •9.5. Антициклическое и антикризисное регулирование экономики

- •Тема 10. Проблемы экономического роста и стабилизационная политика

- •10.2. Типы экономического роста

- •10.3. Теории экономического роста

- •10.4. Преимущества и недостатки экономического роста

- •10.5. Стабилизационная политика

- •Тема 11. Бюджетно-налоговая политика

- •11.2. Государственный бюджет и его функции. Бюджетные дефициты

- •11.3. Виды и функции налогов

- •11.4. Бюджетно-налоговая политика

- •11.5. Влияние фискальной политики на совокупный спрос. Мультипликатор государственных расходов и налогов

- •Тема 12. Кредитно-денежная политика

- •13.2. Структура современной кредитно-денежной системы

- •12.3. Сущность деятельности банков

- •12.4. Кредитно-денежная политика и её инструменты

- •Тема 13. Рыночный механизм формирования доходов

- •13.2. Социальная дифференциация и ее измерение

- •13. 3. Социальная политика государства

- •13.4. Государственная политика занятости населения

- •13.5. Государственная политика доходов

- •13.6. Система социального страхования

- •Тема 14. Макроэкономическая политика

- •14.2. Административные и экономические методы

- •14.3. Виды государственного регулирования экономики

- •14.4. Система институтов управления

- •14.5. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики

- •Раздел 4. Мировое хозяйство и

- •1.2 Этапы становления и развития мировой экономики

- •1.3. Тенденции современной мировой экономики

- •1.4. Сущность открытой экономики

- •1.5. Формы международных экономических отношений и их особенности на современном этапе

- •Тема 2. Международная торговля товарами и услугами

- •2.2. Теории международной торговли

- •2.3. Сущность, субъекты и объекты международной торговли

- •2.4. Показатели развития международной и внешней торговли

- •2.5. Регулирование международной торговли

- •Тема 3. Международное движение капитала

- •3.2. Международная миграция капитала

- •3.3. Предпринимательский капитал: формы и особенности

- •3.4. Государственный и частный капитал

- •3.5. Воздействие государства на движение капитала

- •Тема 4. Международные валютно-кредитные

- •4.2. Формирование международной валютно-финансовой системы

- •4.3. Эволюция мировой валютной системы

- •4.4 Валютная политика и валютное регулирование

- •4.5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации

- •Библиография

10.2. Внешние эффекты и издержки

Процессы производства одних благ и потребления других сопровождаются побочным воздействием на людей – и условия их жизнедеятельности. Причем результаты этого воздействия могут быть как положительными (в этом случае говорят о внешних эффектах), так и отрицательными (внешние издержки),

Логично было бы предположить, что все выгоды и издержки, связанные с производством и потреблением таких благ, учитываются в их рыночной стоимости. Однако это далеко но так. Например, как известно, химические и металлургические компании, равно как целлюлозно-бумажные и энергетические (работающие на твердом топливе), сильно загрязняют окружающую среду. Какие-то природоохранные мероприятия они проводят и оплачивают. Но этого, как показывает повседневная практика, оказывается недостаточно, чтобы возместить издержки, в т. ч. и те, которые берет на себя общество и целом, вынужденное устранять отрицательные последствия их деятельности. Издержки, не отраженные в рыночной цене товара, называются внешними (в отличие от внутренних, которые несет и покрывает компания-производитель). Включение внешних издержек в рыночную цену товара привело бы к ее росту и сокращению платежеспособного спроса потребителей. Если этого не происходит, то с позиций общества, с позиции «третьих лиц», то есть лиц, не вовлеченных в процесс покупки данного товара, его производится слишком много.

Причин невключения такого рода издержек в рыночную цену товара несколько. Во-первых, сами производители не заинтересованы нести дополнительные затраты, сокращающие прибыль, повышающие цены, и, следовательно, уменьшающие объем реализации данного товара. Во-вторых, покупатели данного товара не заинтересованы в повышении его цены. В-третьих, неопределенность правового статуса, прежде всего воздушного и водного бассейнов, не позволяет в принудительном порядке заставить предприятия, загрязняющие окружающую среду, возместить обществу все убытки и потери. В-четвертых, слишком большими обычно оказываются трансакционные издержки, то есть издержки на ведение переговоров и заключение договора между «производителями» и «жертвами» отрицательного воздействия по его устранению, нейтрализации.

Примером отрицательного воздействия потребления на здоровье окружающих людей может служить курение дома и в общественных местах. Включение затрат на лечение «пассивных курильщиков» в цену табачных изделий заставило бы табачные компании и курильщиков нести бремя материальной ответственности за свое вредное производство и вредные привычки. И производство и потребление «избыточно производимого товара» сократились бы.

Среди мер, которые правительство может принимать к тем, кто создает вредные побочные эффекты, следует отметить: введение налогов, наложение штрафных санкций, установление норм выброса вредных отходов производства и жестких стандартов по очистке и утилизации отходов.

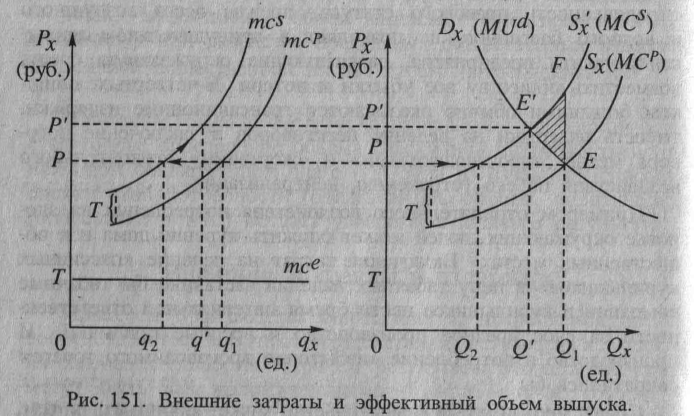

Ситуацию на рынке некоего товара X, производство которого сопровождается внешними издержками можно проследить с помощью двух графиков (см. рис. 10.2.1.).

На левом графике изображена кривая частных предельных затрат типичной фирмы отрасли на производство данного товара (тср). Производство каждой дополнительной единицы товараX сопровождается внешними затратами в размереТруб. (ТСS). Если рыночная цена товараXбудет равнаР, то фирма, максимизируя прибыль, выберет объем выпуска, при котором ее предельные затраты равны цене продукции: тср = Р.

В этом случае внешние затраты целиком переложены на государство, и их покрывают своими налогами все граждане.

Кривая общественных предельных затрат (тсS) получена вертикальным суммированием линий предельных затрат фирмы (ТСР) и внешних предельных затрат (тсе):тсS = тср + тсе.

С позиции общественных затрат данного товара производится типичной фирмой слишком много. Достаточно было бы, выпуска q2. Тогда ценаР покрывала бы все общественные издержки, включая предназначенные на устранение вредных последствий производства (тсе).

Рис 10.2.1. Внешние эффекты и эффективный

объём выпуска

На правом графике представлена ситуация на отраслевом рынке товара X,где действует некоторое количество одинаковых (типичных) фирм. Кривая предложенияSxявляется по сути кривой отраслевых частных предельных затрат на производство товараX (МСР).Кривая спросаDx отражает предельную общественную полезность товараXдля потребителей (MUd илиMBd). При отсутствии государственного вмешательства отраслевой эффективный объем выпуска товараXбудет равенQ1 = ΣSi

Однако допустим, что правительство вводит нетоварный налог на каждую выпущенную единицу товара Xв размереТрублей (то есть в размере предельных внешних затраттсе). В этом случае отраслевые предельные затраты вырастут на эту же величину. Графически это выразится в сдвиге влево-вверх кривой отраслевого предложения (в положениеS'x). Если бы при этом цена на товар X была зафиксирована на уровнеР, то это привело бы к сокращению отраслевого предложения до уровняQ2и возникновению дефицита товараXв размере(Q1 – Q2).

Если же цена не фиксируется, то в результате конкурент ной борьбы между производителями и потребителями товара Xна отраслевом рынке новое равновесие установится в точкеЕ'при уровне ценыР' и отраслевом выпускеQ'. При новом равновесном уровне цены, учитывающем внешние затраты, отдельная типичная фирма выберет объемQ'– меньший, чем до введения налога, но больший, чем тот, который общество считало бы достаточным при отсутствии государственного вмешательства (Q2) и прежней ценеР.

Государственное вмешательство в рассмотренной ситуации не устраняет отрицательных побочных эффектов производства (для этого надо было бы вовсе отказаться от выпуска таких товаров), однако позволяет трансформировать внешние издержки во внутренние и таким образом возместить их полностью. Правда реально несут бремя таких корректирующих налогов не только производители данных товаров, но и их потребители (в размере повышения рыночной цены с Р до Р'). Если же для устранения указанных побочных эффектов используется практика общего усиления налогообложения, то расплачиваться за устранение вредных последствий производства приходится всему обществу, всем физическим или юридическим лицам.

По-иному обстоит дело, когда производство или потребление каких-то благ сопровождается положительным внешним воздействием, «внешними эффектами». При выпуске таких товаров производители ориентируются на платежеспособный спрос заинтересованных лиц и фирм, то есть на частную предельную полезность данного блага (сравнивая ее со своими предельными затратами).

Вместе с тем, положительное влияние производства (потребления) этих благ могут испытывать на себе «третьи лица», не участвующие в покупке этого товара. Например, фирмы, выпускающие оборудование по утилизации отходов, исходят только из оплаченных контрактов на производство такой техники со стороны частных или государственных фирм. Однако выгоду в виде улучшения условий жизни и деятельности, укрепления здоровья и т. п., может получать широкий круг лиц и не думающих оплачивать это оборудование. Появление подобных эффектов связывают обычно с образованием, нововведениями, лечением, вакцинацией и т. п. Во всех этих и подобных случаях общественная предельная полезность блага (MUd илиMBd) оказывается больше суммы частных предельных полезностей для тех, кто это благо оплачивает (MUP). В результате такие блага остаются недооцененными, а их выпуск, соответственно, недостаточным с позиций общественной пользы (выгоды). Чтобы увеличить производство таких благ до общественно оптимального уровня, государство должно выплачивать корректирующие субсидии либо потребителям (для расширения их платежеспособного спроса на эти блага), либо непосредственно производителям. В любом случае реальная цена, уплачиваемая потребителем, снизится, а получаемая производителем (с учетом субсидии), повысится. Тем самым произойдет, хотя бы частичный, перевод внешней (неоплачиваемой) выгоды во внутреннюю (оплачиваемую).

Завершая данный вопрос, можно констатировать, что на рынках совершенной конкуренции не обеспечивается нейтрализация вредных влияний производства и не используются полностью потенциал положительных внешних эффектов.Одних товаров, с отрицательным воздействием, производится слишком много, а других – с положительным, неучтенным в цене влиянием – слишком мало. Другими словами, рынки совершенной конкуренции не обеспечивают оптимальной структуры выпуска (третье условие Парето-оптимального состояния экономики).

Исходя из этого, вполне допустимой кажется мысль, что именно благодаря соответствующему вмешательству государства появляется возможность приблизиться к требованиям совершен ной конкуренции.