- •2. Закон Био-Савара-Лапласа — Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.

- •1. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета электрических полей

- •1. Поляризация диэлектриком, виды поляризации. Поляризованность. Диэлектрическая проницаемость

- •2. Поток индукции магнитного поля. Теорема Гаусса для потока вектора индукции магнитного поля.

- •2. Сила ампера. Сила взаимодействия параллельных линейных проводников с током

- •1. Условия для напряжоности электрического поля и электрического смещения на границе раздела двух иеэлектрических сред.

- •2. Магнитные цепи. Магнитодвижущая сила. Магнитное сапротивление.

- •2 Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Расчет магнитного поля линейного проводника с током

- •1 Взаимная электроемкость двух тел. Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость плоского конденсатора

- •2 Магнитный момент атома. Орбитальные и спиновые моменты электрона. Гиромагнитное отношение для орбитального и спинового моментов. Намагниченность

- •1 Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля

- •2 Ферромагнетики. Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис

- •1 Потенциальная энергия системы неподвижных зарядом

- •2 Циркуляция напряженности магнитного поля. Расчет магнитного поля тароида и соленоида

- •1Диполь электрическом поле. Момент сил, действующих на диполя в неоднородном поле

- •2 Связь между индукцией и напряжености магнитного поля в веществе. Магнитная восприимчивость магнитная проницаемость

- •1 Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета электрических полей

- •2 Сила Лоренса . Уравнение движения заряженной частицы в магнитных и электрических полях

- •1Применение теоремы Остроградского –Гаусса для расчета напряженности электрического поля (поле и потенциал равномерно заряженной проводящей сферы)

- •1 Закон Видемана-Франца. Вывод закона Видемана-Франца на аснове классических предстовлений

- •1 Мощность выделяемая в цепи переменного тока

- •2 Электрический излучаемый диполь как система движущих зарядов. Интенсивность излучения электрического диполя

- •1 Закон Ома в дифференциальной форме. Вывод закона Ома на основе классической теории.

- •2Явление самоиндукции. Правело ленца. Потокосцепление. Индуктивность

- •1Уравнение неразрывности для носителей заряда в проводнике. Дифференциальная форма условия существования постоянного электрического тока

- •2 Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного поля соленоида. Плотность энергии магнитного поля

- •1 Правела Кирхгофа для расчета разных электрических цепей

- •2 Диа и парамагнетики. Элементарная теория диамагнетизма

- •1Работа электрического поля. Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля

- •2Переходные процессы в электрической цепи при подключении и отключении источника тока

- •1 Свободные затухающие колебания в контуре с активным сопротивлением

- •2 Принцип действия циклических ускорителей заряженных частиц

- •1Вынужденые электрические колебания. Расчет цепи переменного тока с последовательно включенными сопротивлением, индуктивностью и емкостью методом векторной диаграммы

- •2 Плотность энергии электромагнитного поля

- •1 Закон джоуля-ленца в интегральной и дифференциальной форме

- •2 Основные свойства электромагнитных волн. Опыты Герца

- •1Ток смещения

- •2Работа перемещения проводника с током в магнитном поле

- •1 Квазистационарные токи. Условия квазистационарности цепи переменного тока

- •2 Поток энергии электромагнитного поля. Вектор умова- пойнтинга

- •1 Эффект Холла и его применение в технике и в современных научных исследованиях

- •2 Уравнения максвелла

- •1 Сегнетоэлектрики. Поляризация сегнетоэлектрики. Гистерезис

- •2 Влновые уравнения. Плоская электромагнитная волна и ее свойства

- •1Условия для составляющих вектора напряженности поля и электрического смещения на границе раздела диэлектрик – проводник

- •2 Излучение диполя. Диаграмма направленности излучения

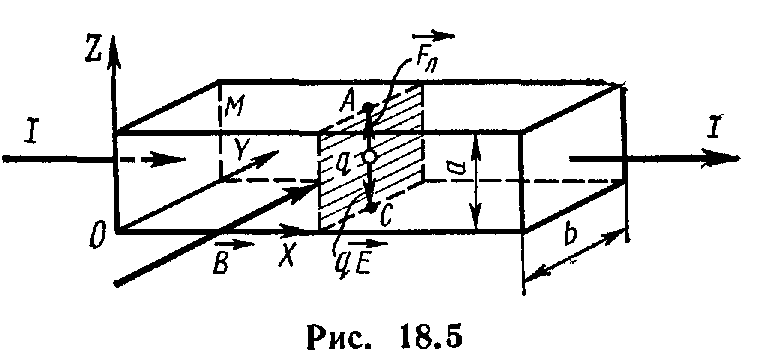

1 Эффект Холла и его применение в технике и в современных научных исследованиях

Постоянный

ток / пропускался через пластинку М

изготовленную из золота, и измерялась

разность потенциалов

между

противолежащими точками А и С наверхней

и нижней гранях. Эти точки лежат в одном

и том же поперечном сечении проводника

М. Поэтому, как и следовало ожидать,

оказалось, что

между

противолежащими точками А и С наверхней

и нижней гранях. Эти точки лежат в одном

и том же поперечном сечении проводника

М. Поэтому, как и следовало ожидать,

оказалось, что ф

= 0. Когда пластина с гоком была помещена

в однородное магнитное поле,

перпендикулярное ее боковым граням,

то потенциалы точек А и С стали различными.

Это явление получило название явления

Холла. Было установлено, что разность

потенциалов

ф

= 0. Когда пластина с гоком была помещена

в однородное магнитное поле,

перпендикулярное ее боковым граням,

то потенциалы точек А и С стали различными.

Это явление получило название явления

Холла. Было установлено, что разность

потенциалов ф

между точками А и С пропорциональна

силе токаI,

индукции магнитного поля В и обратно

пропорциональна ширине Ь пластинки,

т. е.

ф

между точками А и С пропорциональна

силе токаI,

индукции магнитного поля В и обратно

пропорциональна ширине Ь пластинки,

т. е.

![]()

Эффект

Холла, в некоторых случаях, позволяет

определить тип носителей заряда

(электронный или дырочный) в металле

или полупроводнике, что делает его

достаточно хорошим методом исследования

свойств полупроводников.На основе

эффекта Холла работают датчики Холла:

приборы, измеряющие напряжённость

магнитного поля. Датчики Холла получили

очень большое распространение в

бесколлекторных, или вентильных,

электродвигателях (сервомоторах).

Датчики закрепляются непосредственно

на статоре двигателя и выступают в роли

ДПР (датчика положения ротора). ДПР

реализует обратную связь по положению

ротора, выполняет ту же функцию, что и

коллектор в коллекторном ДПТ.Также на

основе эффекта Холла работают некоторые

виды ионных реактивных двигателей.

Эффект

Холла, в некоторых случаях, позволяет

определить тип носителей заряда

(электронный или дырочный) в металле

или полупроводнике, что делает его

достаточно хорошим методом исследования

свойств полупроводников.На основе

эффекта Холла работают датчики Холла:

приборы, измеряющие напряжённость

магнитного поля. Датчики Холла получили

очень большое распространение в

бесколлекторных, или вентильных,

электродвигателях (сервомоторах).

Датчики закрепляются непосредственно

на статоре двигателя и выступают в роли

ДПР (датчика положения ротора). ДПР

реализует обратную связь по положению

ротора, выполняет ту же функцию, что и

коллектор в коллекторном ДПТ.Также на

основе эффекта Холла работают некоторые

виды ионных реактивных двигателей.

2 Уравнения максвелла

![]() Тем

самым было выяснено, что переменное

магнитное поле создает в проводящем

замкнутом контуре вихревое электрическое

поле. Максвелл предложил считать, что

соотношение справедливо не толь-ко для

проводящего, но и для любого замкнутого

контура, мыеленно выбранного в переменном

магнитном поле. Иными словами, он

предположил, что переменное магнитное

поле создает в любой точке пространства

вихревое электрическое поле независимо

от того, находится в этой точке проводник

или нет. Обобщенное таким образом

равенство называется первым уравнением

Максвелла в интегральной форме:

циркуляция вектора напряженности

электрического поля по про- извольному

замкнутому контуру L равна взятой в

обратным знаком скорости изменения

магнитного потока сквозь поверхность,

натянутую на контур.

Тем

самым было выяснено, что переменное

магнитное поле создает в проводящем

замкнутом контуре вихревое электрическое

поле. Максвелл предложил считать, что

соотношение справедливо не толь-ко для

проводящего, но и для любого замкнутого

контура, мыеленно выбранного в переменном

магнитном поле. Иными словами, он

предположил, что переменное магнитное

поле создает в любой точке пространства

вихревое электрическое поле независимо

от того, находится в этой точке проводник

или нет. Обобщенное таким образом

равенство называется первым уравнением

Максвелла в интегральной форме:

циркуляция вектора напряженности

электрического поля по про- извольному

замкнутому контуру L равна взятой в

обратным знаком скорости изменения

магнитного потока сквозь поверхность,

натянутую на контур.

![]() Это

равенство называется вторым уравнением

Максвелла в интегральной форме. Оно

показывает, что циркуляция вектора Н

напряженности магнитного поля по

произвольному замкнутому контуру L

равнаалгебраической сумме макротоков

и тока смещения сквозь поверхность,

натянутую на этот контур.

Это

равенство называется вторым уравнением

Максвелла в интегральной форме. Оно

показывает, что циркуляция вектора Н

напряженности магнитного поля по

произвольному замкнутому контуру L

равнаалгебраической сумме макротоков

и тока смещения сквозь поверхность,

натянутую на этот контур.

Третье

уравнение Максвелла выражает теорему

Остроградского—Гаусса для потока

вектора электрического смещения D

сквозь произвольную замкнутую поверхность

S, охватывающую суммарный свободный

заряд

![]()

Четвертое

уравнение Максвелла является обобщением

теоремы Остроградского — Гаусса на

переменное магнитное поле:

![]()

Билет29

1 Сегнетоэлектрики. Поляризация сегнетоэлектрики. Гистерезис

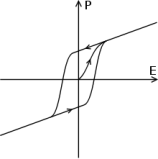

Сегнетоэле́ктрики

(названы по первому материалу, в котором

был открыт сегнетоэлектрический эффект

— сегнетова соль) — твёрдые диэлектрики

(некоторые ионные кристаллы и

пьезоэлектрики), обладающие в определённом

интервале температур собственным

электрическим дипольным моментом,

который может быть переориентирован

за счёт приложения внешнего электрического

поля. Сегнетоэлектрические материалы

обладают гистерезисом по отношению к

электрическому дипольному моменту.

Температура,

при которой исчезает спонтанная

поляризация (то есть собственный

дипольный момент) и происходит перестройка

кристаллической структуры, носит

название температуры (точки) Кюри (ещё

одна аналогия с ферромагнетиками).

Переход через точку Кюри означает

фазовый переход, а соответствующие

фазы обозначаются как полярная

(сегнетоэлектрик) и неполярная

(параэлектрик[1] — нелинейный диэлектрик,

не обладающий спонтанной поляризацией,

относительная диэлектрическая

проницаемость которого уменьшается с

ростом температуры).Спонтанная

поляризация в сегнетоэлектриках в

точке Кюри меняется либо непрерывно

(переход второго рода, сегнетова соль),

либо скачком (переход первого рода,

титанат бария). Другие характеристики

сегнетоэлектриков, такие как относительная

диэлектрическая проницаемость, могут

достигать в точке Кюри очень больших

значений (104

и выше).Вблизи точки Кюри в неполярной

фазе выполняется закон Кюри — Вейсса,

связывающий поляризуемость α и

температуру T сегнетоэлектрика[2]

![]() где

C и T0 — константы, определяемые видом

сегнетоэлектрика. Величина T0 носит

название температуры Кюри — Вейсса и

очень близка к значению температуры

Кюри. Если точек Кюри две, то вблизи

каждой из них в неполярной фазе

выполняется тот же закон. Вблизи верхней

— в прежней форме, а вблизи нижней — в

форме[2]:

где

C и T0 — константы, определяемые видом

сегнетоэлектрика. Величина T0 носит

название температуры Кюри — Вейсса и

очень близка к значению температуры

Кюри. Если точек Кюри две, то вблизи

каждой из них в неполярной фазе

выполняется тот же закон. Вблизи верхней

— в прежней форме, а вблизи нижней — в

форме[2]:

![]() Механизм

приобретения дипольного момента в

полярной фазе (фазе сегнетоэлектрика)

может также различаться: возможен

вариант как со смещением ионов (титанат

бария; соответствующий фазовый переход

называется переходом типа смещения),

так и с упорядочиванием ориентации уже

существующих в веществе диполей

(дигидрофосфат калия, триглицинсульфат).

Механизм

приобретения дипольного момента в

полярной фазе (фазе сегнетоэлектрика)

может также различаться: возможен

вариант как со смещением ионов (титанат

бария; соответствующий фазовый переход

называется переходом типа смещения),

так и с упорядочиванием ориентации уже

существующих в веществе диполей

(дигидрофосфат калия, триглицинсульфат).

Гистере́зис

(греч. ὑστέρησις — «отстающий») —

свойство систем (физических, биологических

и т.д.), мгновенный отклик которых на

приложенные к ним воздействия зависит

в том числе и от их текущего состояния,

а поведение системы на интервале времени

во многом определяется её предысторией.

Для гистерезиса характерно явление

"насыщения", а также неодинаковость

траекторий между крайними состояниями

(отсюда наличие остроугольной петли

на графиках). Не следует путать это

понятие с инерционностью поведения

систем, которое обозначает монотонное

сопротивление системы изменению её

состояния.