0250 / Педиатрия_Майданник

.pdfдлительностью заболевания. В период обострения болезни резко увеличивается содержание кислых протеиназ, особенно гастриксина, который имеет более широкий оптимум рН-действия и, следовательно, может длительно сохранять пептическую активность. Нормальная и пониженная кислотность желудочного сока наблюдается реже, чем высокая.

После лечения, когда боли исчезают, секреторная функция желудка имеет тенденцию к нормализации. Гиперсекреция обычно исчезает несколько раньше, чем гиперхлоргидрия. При неосложненной язвенной болезни у некоторых больных наблюдается увеличенное количество эритроцитов, но при скрытых кровотечениях может постепенно развиться постгеморрагическая гипохромная анемия, в случае резекции желудка — В|2-де- фицитная анемия вследствие недостаточной выработки внутреннего фактора. Число лейкоцитов обычно в пределах нормы, у некоторых детей обнаруживается лейкопения. Возможны относительный нейтрофилез, эозинофилия, моноцитоз. Эти изменения исчезают после лечения. СОЭ нормальная, при осложнениях (пенетрация язвы, злокачественное перерождение) — повышенная.

Ведущим в выявлении язвенного дефекта и в подтверждении язвенной болезни является эзофагогастродуоденоскопия. Обычно на фоне гиперемированной и отечной слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки выявляется дефект округлой или овальной формы с ровными четкими краями размером от 5 до 10—15 мм. Дно дефекта, как правило, выполнено плотным наложением фибрина грязно-серого цвета.

При невозможности проведения эндоскопии прибегают к рентгенологическому исследованию с барием (обнаруживают нишу, конвергенцию складок, рубцовую деформацию органа). Кроме указанных прямых признаков имеется ряд косвенных рентгенологических симптомов: гиперсекреция натощак, деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, ее раздражимость, проявляющаяся в мгновенном освобождении от бария, пилородуоденоспазм, спастическая перистальтика и др. Выявление язвы нередко затрудняет спазм мускулатуры, выраженный отек слизистой оболочки, наличие в язвенном дефекте остатков пищи, сгустков крови, слизи и др., поэтому рекомендуется проводить рентгенологическое исследование в состоянии гипотонии, с применением фармакологических средств (аэрон, атропин, метацин и др.) в вертикальном и горизонтальном положениях больного. Наиболее часто ниша располагается на задней стенке луковицы. Возможна постбульбарная (внелуковичная) локализация язвы — в области бульбодуоденального перехода и дистальнее его. В желудке ниша располагается чаще всего в субкардиальном отделе, реже — в теле и еще реже — в антральном и препилорическом отделах.

Существуют несколько методов диагностики HP-инфекции, используемых у детей и взрослых. В зависимости от сущности применяемого метода они разделены на инвазивные и неинвазивные. Сущность инвазивного подхода заключается в поиске бактерий во фрагментах слизистой оболочки, взятых во время эндоскопии. Бактерии выявляются несколькими методами: микробиологическим, состоящим из нескольких

461

этапов (выращивание HP на специальных средах, получение колоний и окрашивание мазка по Граму, определение биохимических свойств бактерии, т.е. уреазной, каталазной, оксидазной активности), иммуноморфологическим (обнаружение HP в биоптате, окрашенном гематоксилином и эозином, идентификация HP-методом гибридизации ДНК) и биохимическим методом (уреазный тест).

К неинвазивным методам диагностики относят уреазный дыхательный тест, основанный на уреазной активности HP, и серологический, в котором материалом для идентификации бактерий служат кровь, сыворотка, желудочный сок, слюна, моча и др. В клинике используют различные модификации «уреазного теста» (гелико-тест, «де-нол-тест», ELlSA-red), а также полимеразную цепную реакцию биоптата слизистой оболочки желудка. «Аэротест» — неинвазивный дыхательный метод диагностики Н. pylori, который является оригинальной разработкой петербургских исследователей, имеет относительно низкую чувствительность. Однако этот метод представляется перспективным в качестве скри- нинг-диагностикума при обследовании больших групп детей.

Эффективность и диагностическая ценность метода полимеразной цепной реакции мягкого зубного налета к настоящему времени продолжает оставаться предметом дискуссий. Применение довольно широко распространенной за рубежом неинвазивной дыхательной радиоизотопной диагностики HP из-за отсутствия стандартизированных критериев оценки в настоящее время представляется необоснованным.

Использование комплекса антигенов методом иммуноферментного анализа (ИФА) во многом способствует обнаружению специфических антител (особенно IgG) у больных с HP-инфекцией. Применение этого метода для диагностики, по мнению ряда авторов, является наиболее удобным. Кроме того, он является высокочувствительным (94,9%) и специфичным (92,4%) у детей. Его можно использовать также и в качестве контроля после проведенного антигеликобактерного лечения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. Язвенную болезнь следует дифференцировать от хронического гастрита и гастродуоденита. Для язвенной болезни характерны большая частота рвоты и тошноты, «голодные» боли. В затруднительных случаях распознавание облегчается эндоскопически или рентгенологически.

ЛЕЧЕНИЕ. Проводят комплексное лечение, которое включает такие факторы, как режим, лечебное питание, медикаментозная и немедикаментозная терапия с целью ликвидации обострения заболевания, стимуляции заживления язвы, предупреждения рецидива и развития осложнений. Терапию следует проводить в условиях стационара с соблюдением постельного или полупостельного режима в течение 2—3 недель. Необходимо создать не только физический покой, благоприятно влияющий на двигательную активность пищеварительного тракта (снижаются тонус материка желудка и двенадцатиперстной кишки, интрагастральное и интрадуоденальное давление, улучшается кровоснабжение), но и психический покой. Все это способствует снятию или уменьшению болевого синдрома, улучшает репаративные процессы.

462

Ведущее значение имеет лечебное питание: максимальное химическое и механическое щажение, исключение термического раздражения, достаточная калорийность, сбалансированность, оптимальное содержание всех пищевых ингредиентов с учетом возрастной потребности растущего организма. Питание должно быть дробным, частым, малыми порциями.

В фазе обострения на неделю назначают диету № 1а, по Певзнеру: молоко, протертый творог, яйца всмятку, слизистые и вегетарианские протертые супы, желе, кисели, сок из моркови, сливочное и растительное (подсолнечное, оливковое) масло, рыбное суфле (но не мясное), ограниченное количество поваренной соли. Большое значение придается молоку, которое следует принимать в теплом виде несколько раз в день. Оно оказывает слабое сокогонное и хорошее антацидное действие (имеет большую буферную емкость), легко усваивается, богато белком, солями кальция, уменьшает сократительную деятельность желудка. Однако нужно помнить, что молоко переносится больными индивидуально. При гипоацидных состояниях оправдано применение простокваши. При выполнении указанной диеты создается максимальная разгрузка секреторной и моторноэвакуаторной функции желудка. Прием пищи должен быть не менее 5— 6 раз в сутки.

Затем переходят на диету № 16, в которую дополнительно к блюдам, перечисленным выше, вводят отварную рыбу и молотое мясо, белые сухари, супы из круп на молоке, протертые каши. Число кормлений сокращают до 5, больных переводят на полупостельный режим. Продолжительность этой диеты 1—2 недели, после чего назначают на 1 — 1,5 недели диету № IΒ. ВВОДЯТ паровые котлеты, картофельное и овощное пюре, белый черствый хлеб. В дальнейшем назначают диету № 5, включающую, помимо упомянутых блюд, отварное нежирное мясо, курицу и рыбу, свежий белый хлеб, вермишель, неострые сорта сыра, сладкие ягоды, фрукты, компоты. Эту диету следует соблюдать в течение года.

В дальнейшем возможно расширение диеты, но даже при хорошем самочувствии во избежание рецидива язвенной болезни необходимо на протяжении нескольких лет избегать острых блюд, копченостей, солений и овощей, содержащих грубую клетчатку. Длительное применение щадящей диеты может привести к развитию гиповитаминоза, отсюда возникает необходимость введения витаминов (особенно С, А, группы В). Большое значение придается противоязвенному фактору — витамину U, который является активированной формой метионина, способствует регенерации слизистой оболочки. Применяют его по 1 таблетке (0,05 г) 3—4 раза в день после еды в течение 30—40 дней.

При кровотечении пища должна быть жидкой или в виде пюре с включением сливок, яичных желтков, сливочного масла, в тяжелых случаях — охлажденные сливки и молоко (можно мороженое).

Сон должен быть достаточным. При выраженной эмоциональной лабильности, повышенной раздражительности показаны седативные средства (валериана) и транквилизаторы (элениум, триоксазин, седуксен).

Среди патогенетических факторов лечения ведущая роль принадлежит антацидным средствам (табл. 73), которые нейтрализуют соляную

463

кислоту в желудке, уменьшая ее раздражающее действие на слизистую оболочку; уменьшая рН, они тем самым снижают активность пепсина. Применяют натрий гидрокарбонат (сода). Он быстро нейтрализует НС1 в желудке, но эффект его короткий. Образующаяся углекислота может вызывать растяжение желудка, что опасно при глубокой язве. Данный препарат хорошо всасывается из кишечника, и частый прием его, особенно при нарушении функции почек, может вызвать алкалоз, что проявляется снижением аппетита, тошнотой, рвотой, судорогами (последние из-за снижения уровня ионизированного кальция в крови). Кроме того, быстрое повышение рН в желудке после приема натрия гидрокарбоната приводит к активации G-клеток антрального отдела желудка, что ведет к усилению продукции гастрина, стимулирующего образование НС1. Это приводит к развитию гиперхлоргидрии после прекращения действия антацида («синдром отдачи»). Поэтому прибегать к лечению, особенно длительному, этим препаратом нецелесообразно.

Из несистемных антацидов применяют магния окись (жженая магнезия), алюминия гидроксид, кальция карбонат, алмагель, фосфалугель. Эти препараты нейтрализуют НС1 в желудке, инактивируют пепсин, связывают желчные кислоты, попадающие в результате рефлюкса из двенадцаперстной кишки в желудок; они значительно хуже всасываются, чем натрия карбонат, образующиеся в желудке хлориды (магния, кальция, алюминия) реагируют с гидрокарбонатами сока поджелудочной железы, снижают тем самым их количество и препятствуют развитию алкалоза.

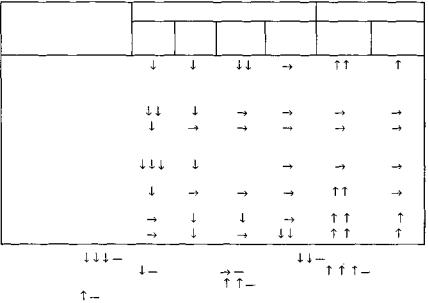

Таблица 73

Фармакодинамика основных противоязвенных средств

Терапевтические |

Агрессивные факторы |

Защитные факторы |

|||||

|

|

|

Синтез |

|

|||

лекарственные средства |

Кислота Пепсин |

Цито- |

Heliobacter |

Секреция |

|||

простаг- |

|||||||

|

|

токсины |

pylori |

НСО3 |

|||

|

|

|

|

|

ландинов |

|

|

Аитациды |

|

|

|

|

|

|

|

Аl(ОН)3 , Мg(ОН)2 |

|

|

Аl(ОН)3 |

|

Аl(ОН)3 |

|

|

Антагонисты Н2 |

|

|

|

|

|

|

|

Антагонисты мус- |

|

|

|

|

|

|

|

кариновых |

|

|

|

|

|

|

|

рецепторов |

|

|

|

|

|

|

|

Ингибиторы про- |

|

|

|

|

|

|

|

тонового насоса |

|

|

|

|

|

|

|

Синтетические |

|

|

|

|

|

|

|

простагландины |

(дозировка!) |

|

|

|

|

||

Сукральфат |

|

|

|

|

|

|

|

Висмут |

|

|

|

|

|

|

|

Примечание. |

сильно выраженное снижение; |

выраженное |

|||||

снижение; |

снижение; |

нет влияния; |

|

сильно |

|||

выраженное повышение; |

выраженное повышение; |

||||||

|

повышение |

|

|

|

|

||

|

|

4 6 4 |

|

|

|

||

Применять их следует через 1—3 ч после приема пищи. Благоприятный антацидный эффект оказывает смесь Бурже (натрия сульфат — 2 г, натрия фосфат — 4 г, магния окись — 1 г, натрия гидрокарбонат — 8 г; развести

в1 л воды), которую назначают по 2 столовых ложки 3 раза в день через 40 мин—1 ч после еды. Широкое применение нашли такие препараты, как алмагель и алмагель А. Они содержат алюминия гидроокись в виде геля

вкомбинации с окисью магния и сорбитом. Сорбит способствует желчеотделению и послаблению, а гель — равномерному распределению препарата на поверхности слизистой оболочки.

Внастоящее время известно более 50 препаратов антацидного действия. Среди них в детской гастроэнтерологии хорошо зарекомендовали себя алмагель, фосфалюгель, маалокс, гастал.

Алмагель нейтрализует НС1 постоянно секретирующегося желудочного сока, доводя его рН до 4,0—5,0 и снижая этим протеолитическую активность пепсина. Анестезин, входящий в состав алмагеля А, вызывает не только местную анестезию и устраняет тем самым боль, но и подавляет секрецию гастрина, а следовательно, и соляной кислоты.

При наличии болей назначают на 3—5—7 дней алмагель А, а затем переходят на обычный алмагель (курс лечения 3—5 недель) или другие препараты этой группы. Алмагель А и обычный алмагель дают по одной (старшим детям по две) специальной ложке, прилагаемой к препарату, 4 раза в день через 1—2 ч после еды и обязательно — перед сном. После приема рекомендуют лечь и периодически переворачиваться для лучшего распределения препарата по слизистой оболочке. Фосфалугель аналогичен алмагелю; в нем дополнительно содержатся гели пектина и агарагара, которые связывают и сорбируют бактерии, вирусы, токсины и газы, не вызывая запора; сульфатированные полисахариды ингибируют активность пепсина. Он особенно эффективен при высокой пепсиногенной активности желудочного сока. Его назначают в дозе 1—2 пакета (в зависимости от возраста), растворенных в 1/2 стакана воды через 1 ч после еды 2—3 раза в день; курс лечения — 1 — 1,5 месяца.

Фосфалюгель (коллоидный гель, содержащий алюминия фосфат, гель пепсина и агар-агар) обладает обволакивающим действием, антацидной и цитопротекторной активностью. Для детей старше 6 месяцев разовая доза составляет 1/2 пакетика (16 г) или 2 чайные ложки после каждого из 4 кормлений; детям старше 6 лет назначают по 1 пакетику 2—3 раза в сутки через 1 — 1,5 ч после еды или немедленно при возникновении болей.

Маалокс представляет собой хорошо сбалансированную комбинацию магния гидроксида и алюминия гидроксида, что обеспечивает его высокую нейтрализующую способность и протективный эффект. Препарат оказывает антацидное, адсорбирующее и обволакивающее действие. Его назначают по 1 таблетке (можно разжевать или держать во рту до полного рассасывания) или по 10—15 мл суспензии (1 десертная или 1 столовая ложка) через 1 — 1,5 ч после еды или при возникновении болей. Препарат имеет приятные вкусовые качества, хорошую переносимость и не вызывает запоров, но при длительном применении возможно развитие дефицита фосфора в организме.

465

Гастал — комбинированный антацидный препарат, содержащий в 1 таблетке гидроксид алюминия (0,45 г), карбонат магния и окись магния (0,3 г). Его назначают детям старше 10 лет по 1—2 таблетки 4—6 раз

всутки через 1 ч после еды.

Впериод обострения язвенной болезни иногда применяют М-холи- нолитики (атропин, платифиллин, метаиин, пробантин, гастроцепин в возрастной дозировке), которым в настоящее время отводится второстепенная роль, так как монотерапия одним из них не приводит к рубцеванию язвы, они дают много нежелательных эффектов, и к тому же атропин (и подобные ему препараты) блокируют продукцию не только НС1, но и бикарбонатов слизистой оболочкой желудка.

Внастоящее время широкое применение нашли гистаминолитики

блокаторы Н2-рецепторов гистамина (табл. 74). Они эффективнее, чем М-холинолитики, подавляют продукцию НС1. Циметидин (тагамет, бе-

ломет) Н2-гистаминолитик I поколения назначают в дозе 20—40 мг на 1 кг массы тела в сутки 3 раза в день во время еды или после нее и 1 раз на ночь в течение 4—6 недель. До 7 лет не назначают. Препарат снижает секрецию желудочного сока и НС1, уменьшает сокращения гладкой мускулатуры, предупреждает возникновение боли. На секрецию пепсина влияет мало. Длительное применение препарата (месяцами) ведет к нежелательным эффектам, снижает продукцию гонадотропинов, задерживает половое созревание у мальчиков, увеличивает синтез пролактина, может вызвать лекарственный гепатит, нефрит, лейкопению, агранулоцитоз, апластическую анемию, функциональные расстройства ЦНС.

Таблица 74

Функции Н,- и Н2-рецепторов

|

Стимуляция |

Η1 -рецептора |

Н2-рецептора |

Сокращение гладкой мускулатуры жеУвеличение секреции соляной кислоты, лудочно-кишечного тракта, дыхательрасслабление гладкой мускулатуры ных и мочевых путей, матки матки, положительный хроно- и инотропный, отрицательный дромотроп-

ный эффекты

Имеются сообщения о хорошем эффекте Н2-гистаминолитиков II поколения — ранитидина (зантак, ранисан), Н2-гистаминолитиков III поколения (фамотидин), IV поколения (низатидин) и V поколения (роксатидин; табл. 75). Указанные препараты обеспечивают: снижение агрессивного действия соляной кислоты и пепсина на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки; быстрое купирование симптомов заболевания; рубцевание язв; создание оптимального интрагастрального уровня рН для местного действия большинства антибактериальных препаратов.

Однако следует отметить, что длительное применение Н2-гистами- нолитиков (Н2-блокаторов рецепторов гистамина) не оправдано, так как это ведет в конечном итоге к развитию гиперплазии клеток, продуцирую-

466

Таблица 75

Антагонисты Η , - и Н2-рецепторов

Антагонисты

Hj-рецептора |

Н2-рецептора |

|

|

Димедрол |

Буриамид |

Супрастин |

Метиамид |

Диазолин |

Циметидин |

Тавегил |

Ранитидин |

(клемастин) |

фамотидин |

|

Низатидин |

|

Роксатидин |

щих НС1. Этим, вероятно, и объясняется рецидив язвенной болезни после отмены Н2-блокаторов.

Из препаратов Н2-гистаминолитиков ранитидин (зантак, ранисан, гистак) у детей до 14 лет следует применять с осторожностью из-за возможных побочных эффектов. В настоящее время не рекомендуется назначение роксатидина (роксана), поскольку отсутствует опыт его применения у данной категории пациентов. Схемы назначения Н2-блокаторов рецепторов гистамина при язвенной болезни у детей представлены в таблице 76.

Целесообразно назначение препаратов висмута: викалина, викаира, ротора и бисалая. Назначают эти препараты по 1/2—2 таблетки 2—3 раза вдень после еды с 1/2 стакана теплой воды. Курс лечения — 1 — 1,5 месяца. Препараты висмута связывают ион хлора, образуют защитный слой на поверхности слизистой оболочки и язвы, предохраняя тем самым от механических и химических раздражений; кроме того, они являются ад-

Таблица 76

Схемы назначения Н2-блокаторов рецепторов гистамина при язвенной болезни у детей

Препарат |

Доза, время приема |

Продолжительность лечения |

|

|

|

Ранитидин |

2—4 мг на 1 кг массы тела |

7—14 дней на период |

(зантак) |

(не более 300 мг/сут) |

антибактериальной |

|

2 раза в сутки в 8 ч и 20 ч; |

терапии, до 4 недель |

|

затем однократно в 20 ч |

|

Фамотидин |

0,5—0,8 мг на 1 кг массы |

|

(квамател, |

тела в сутки (не более 20 мг) |

|

гастросидин, |

2 раза в сутки в 8 ч и 20 ч; |

|

фамосан) |

|

|

Низатидин |

0,15 г 2 раза в сутки |

—»— |

(аксид) |

в 8 ч и 20 ч |

|

|

или по 0,3 г в 20 ч |

|

|

|

|

4 6 7

сорбентами, обладают небольшим противовоспалительным и послабляющим действием.

В последние годы находит широкое применение де-нол-коллоид- ный субцитрат висмута, который в качестве монотерапии длительностью 6—8 недель почти в 100% случаев дает заживление язвы. Частота рецидивов при его применении меньше по сравнению с другими традиционными средствами. Под влиянием данного препарата происходит образование нерастворимых белково-висмутовых комплексов в мельчайших эрозиях и на поверхности язвы (т.е. образуется защитный слой) и усиливается регенерация слизистой оболочки. Он не оказывает антацидного действия. При повышении рН желудочного сока активность препарата снижается, в связи с чем его нецелесообразно комбинировать с антацидами. Из всех висмутсодержащих препаратов только де-нол эффективен в отношении HP.

Цитопротекторным препаратом является сукралфат (сухрат, вентер) — алюминиевая соль сульфатированной сахарозы. В кислой среде желудка он распадается на алюминий и сульфат сахарозы. Последний, связываясь с белками мышечных волокон поврежденных участков слизистой оболочки, создает барьер для действия пепсина, соляной кислоты и забрасываемым желчным кислотам; он увеличивает вязкость защитного слоя слизистой оболочки, что повышает его протективные свойства. Препарат назначают за 30 мин—1 ч до еды по 1 таблетке или пакетику (1 г) 3 раза в сутки в течение 4—6 недель.

Традиционная медикаментозная терапия язвенной болезни, основанная на применении антацидов и репарантов, претерпела существенные изменения после доказательства роли HP в их патогенезе. Многочисленные контролируемые исследования показали, что основным принципом терапии HP-ассоциированных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки является удаление этой бактерии со слизистой оболочки. Наиболее приемлемым методом элиминации HP является антибиотикотерапия. В оценке эффективности терапии используются термины «очищение», когда HP исчезает в процессе лечения, и «эрадикация» (санация) — отсутствие бактерий спустя 4 недели после активной терапии.

HP высокочувствителен in vitro к бета-лактамным антибиотикам, за исключением цефсулодина. Из этой группы более эффективным в отношении HP считают амоксициллин. Очищение слизистой оболочки при монотерапии амоксициллином у больных наблюдается в 45—90% случаев, а эрадикация достигается лишь у 30% пациентов.

Макролиды как бактериостатики, подавляющие синтез белков клеточной оболочки бактерии, тоже хорошо влияют на HP. К этой группе относятся эритромицин, азитромицин и др. Малая эффективность макролидов связана с наименьшей степенью устойчивости к кислой среде желудка. Другим недостатком этой группы антибиотиков является развитие резистентности у больных с геликобактериозом после лечения. Более эффективным из макролидов последнего поколения считается кларитромицин, особенно при комбинированной терапии. В педиатрической практике доксициклин, рифампицин, пенициллин и эритромицин оказались неэффективными по отношению к HP. На эффективность

468

антибиотиков по отношению к HP влияет кислая среда желудка, недостаточная концентрация антибиотиков в желудочных ямках и под слоем слизи, где обитают бактерии.

Минимальной подавляющей активностью к HP обладают препараты нитроимидазола (трихопол, метронидазол, флагил и др.)· Преимущество этих препаратов заключается в том, что на их активность не влияет рН среды желудка. После курса лечения метронидазолом санация HP достигается в 40—60% случаев у больных гастритом типа В, но вместе с тем сообщается о резистентности к данному препарату у 70% больных.

Одним из препаратов, активных по отношению к HP in vitro и in vivo, является коллоидный субцитрат висмута (де-нол), который обладает не только бактерицидными, но и цитопротективными свойствами. Предполагают, что де-нол ингибирует ферменты окислительного фосфорилирования и вызывает разрушение клеточной оболочки бактерии. Хотя в ходе лечения де-нол подавляет до 100% бактерий, их полной ликвидации при монотерапии в 10—30% случаев не достигается.

Опыт применения монотерапии вышеуказанными препаратами при HP-поражении гастродуоденальной зоны доказал невозможность достижения полной санации слизистой оболочки от HP. Появление новых резистентных штаммов бактерии в условиях этой терапии диктовало необходимость поиска новых методов терапии данной патологии. В последние годы большинство ученых отдают предпочтение комбинированному применению этих препаратов в виде двойной и тройной антимикробной терапии.

Для лечения гастритов, гастродуоденитов и эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки HP-этиологии у детей существуют различные схемы с разной продолжительностью курсовой комбинированной терапии (табл. 77).

Наибольший интерес вызвали предложенные Российской группой по изучению HP «Современные схемы лечения Н. pylori-ассоцииро- ванного гастрита и язвенной болезни у детей» (рис. 66). На основании проведенных российскими авторами исследований сделан вывод, что в возрасте до 5 лет достаточной является двойная терапия метронидазолом и амоксициллином (10 дней). В возрасте от 5 до 15 лет показана тройная терапия метронидазолом, амоксициллином, де-нолом (10 дней). При наличии у детей аллергических реакций на антибиотики пенициллинового ряда может быть использован рокситромицин (рулид).

Внаиболее тяжелых случаях Н. pylori-ассоциироцанных заболеваний, при рецидивирующих язвах, отсутствии эффекта эрадикации требуется применение омепразола в сочетании с метронидазолом и кларитромицином (клацид). Омепразол (лосек, омезол, ортанол, зероцид) — ингибитор протонного насоса париетальных клеток слизистой оболочки желудка за счет блокады фермента Н+К+-АТФазы, определяющего выделение соляной кислоты через секреторную мембрану, что приводит к снижению уровня базальной и стимулированной секреции.

Вкомплексном лечении язвенной болезни у детей широкое применение нашли средства, активирующие процессы регенерации слизистой оболочки («репаранты»). К ним относится карбеноксолон (биогас-

469

Таблица 77

Эффективные схемы лечения дуоденальной язвы, ассоциированной с Н. pylori-инфекцией

Схема лечения |

Примечание** |

Эффектив- |

|

ность |

|||

|

|

||

|

|

|

|

Тетрациклин HCL + метронидазол |

Принимать с едой и |

> 9 0 % |

|

+ висмута субсалицилат* |

антисекреторным |

|

|

(соответственно 500 мг 4 раза |

препаратом |

|

|

в сутки; 250 мг 4 раза в сутки; |

|

|

|

2 таблетки в сутки) |

|

|

|

Тетрациклин HCL + кларитроми- |

-»- |

> 9 0 % |

|

цин + висмута субсалицилат |

|

|

|

(соответственно 500 мг 4 раза |

|

|

|

в сутки; 500 мг 3 раза в сутки; |

|

|

|

2 таблетки в сутки) |

|

|

|

Амоксициллин + кларитромицин |

Принимать с едой и |

> 9 0 % |

|

+ висмута субсалицилат |

антисекреторным |

|

|

(соответственно 500 мг 4 раза |

препаратом |

|

|

в сутки; 500 мг 3 раза в сутки; |

|

|

|

2 таблетки 4 раза в сутки) |

|

|

|

Амоксициллин + метронидазол |

-»- |

> 8 0 % |

|

+ висмута субсалицилат |

|

|

|

(соответственно 500 мг 4 раза |

|

|

|

в сутки; 250 мг 3 раза в сутки; |

|

|

|

2 таблетки 4 раза в сутки) |

|

|

|

Кларитромицинн + метронидазол |

Курс от 7 до 14 дней |

> 9 0 % |

|

+ омепразол |

|

|

|

(соответственно 250 мг 2 раза |

|

|

в сутки; 500 мг 2 раза в сутки; 20 мл 2 раза в сутки)

* Висмута субсалицилат может быть заменен в данных режимах на висмута субцитрат

** Прием антисекреторных препаратов обычно необходимо продолжить до 6 недель для полного рубцевания язвы

трон), обладающий к тому же антипептической активностью. Он угнетает превращение пепсиногена в пепсин, стимулирует синтез слизи секреторными клетками, удлиняет жизнь клеток слизистой оболочки, уменьшает их эксфолиацию, нормализует нарушенную барьерную функцию слизистой оболочки, повышает тонус пилорического сфинктера, чем уменьшает дуоденогастральный рефлюкс (а следовательно, и повреждающее влияние желчных кислот на клетки слизистой оболочки) и частое попадание кислого содержимого в двенадцатиперстную кишку. Цитопротекторное влияние на слизистую оболочку ЖКТ проявляется в увеличении внутриклеточного уровня цАМФ (что ограничивает освобождение лизосомальных ферментов), интенсификации транспорта натрия, повышении образования слизи в желудке и транспорта бикарбоната в двена-

470