6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdf

Рис. 28.31. А - определению локализации ДПП во время синусового ритма у этого пациента с синдромом WPW препятствует наличие двух левосторонних ДПП, один - левый задненижний (желтый на Е), а другой - левый верхний (синий на Е). Б - стимуляция ПП увеличивает степень предвозбуждения; начальные участки отрицательные в нижних отведениях, что согласуется с левым нижним или задненижним ДПП. В - стимуляция коронарного синуса вызывает максимально предвозбужденные комплексы QRS, согласующиеся с задневерхним ДПП. Г - место абляции нижнезаднего ДПП. Д - место абляции задневерхнего ДПП.

Рис. 28.32. Синдром WPW вследствие нижнего парасептального ДПП, конец которого локализуется внутри средней вены сердца. Представлен тот же пациент, что и на рис. 28.34, А. ЭКГ во время синусового ритма (А), при стимуляции коронарного синуса (Б) и после РЧА (В). Г - абляционный катетер в области блокады ДПП в левой боковой позиции. Д - венограмма коронарного синуса, показывающая, что абляционный катетер не находится в непосредственной близости к стенке крупных вен сердца. Е - абляционный катетер в правой боковой позиции. Ж - ангиограмма ПП в правой боковой позиции показывает, что абляционный катетер находится вне ПП, поскольку он располагается внутри средней вены сердца. З, И - анатомические срезы в правой и левой боковой позиции, показывающие, где был расположен абляционный катетер при нанесении РЧ воздействия с целью блокады ДПП во время РЧА.

Рис. 28.33. А - ЭКГ перигисиального ДПП. Хотя имеется явное предвозбуждение, комплексы QRS не такие широкие, как при предвозбуждении вследствие ДПП из области правой свободной стенки. Комплекс QRS положительный в I, II, III и AVF и отрицательный "W-образной формы" в V1 и V2 (также и V3 в данном случае). В других случаях при такой локализации ДПП могут случайно демонстрироваться желудочковые комплексы типа rS в отведении V2. Б - септальный ДПП, локализованный в центре треугольника Коха, приводящий к "Rs" форме желудочковых комплексов во II отведении и AVF, QS в III, положительным зубцам R в AVL и QS,а также "W-образным" в V1. В этом примере комплекс QRS в V2 имеет вид QR, но в других случаях с данной локализацией ДПП может

иметь форму RS или qR. В - септальный ДПП, локализованный у нижнего трикуспидального края треугольника Коха (также включался в именовавшийся ранее среднесептальный ДПП). Комплекс QRS имеет морфологию RS в отведении II, rS в AVF, QS в III и R в AVL. В V1 он

имеет Qr конфигурацию с "W-образным" контуром и в V2 положительную бимодальную "М- образную" морфологию.

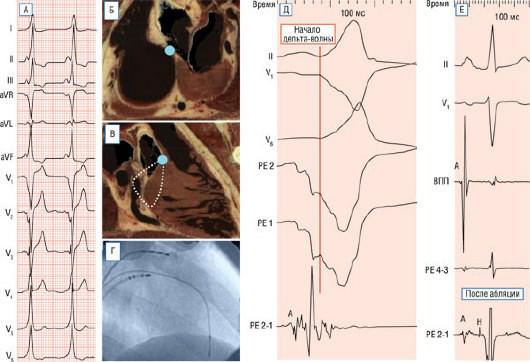

Рис. 28.34. Перигисиальный ДПП. А - ЭКГ демонстрирует положительные комплексы QRS в I, II, III и AVF, отрицательные в AVL и AVR и отрицательные в V1 и V2 ("W-образный" в V2). Б и В - срезы сердца в левой косой и правой косой проекциях. Голубым кружком показана локализация перигисиального ДПП. В - в треугольнике Коха границы отмечены белой пунктирной линией. Г - флюорографическое изображение в правой косой проекции, демонстрирующее абляционный катетер в месте блокады ДПП. Д - отведения II, V1 и V6, одновременно показанные с неотфильтрованной униполярной регистрацией с дистальных двух электродов абляционного катетера (PE2 и PE1) и отфильтрованного биполярного отведения с этой пары электродов (PE 2-1). До начала дельта-волны по поверхностной ЭКГ после локальной предсердной электрограммы на биполярном PE 2-1 электроде имеется фрагментированная электрограмма, весьма вероятно, представляющая возбуждение через ДПП. Е - в области абляции, непосредственно после нанесения РЧ воздействия, зарегистрирован потенциал пучка Гиса с дистальной пары электродов зондирующего абляционного электрода (PE 2-1), предшествуя непредвозбужденному комплексу QRS. ВПП - верхние отделы ПП, PE - зондирующий электрод.

Несмотря на эти ограничения, часто возможно предположить локализацию ДПП по поверхностной ЭКГ. Вкратце, предвозбужденные комплексы QRS, преимущественно положительные в V1, являются следствием левосторонних ДПП. Далее, если комплекс QRS отрицательный в нижних отведениях, то ДПП является парасептальным или левым нижним (ранее назывался задним)

(см. рис. 28.28, 28.29, 28.31 и 28.32). Левосторонние ДПП, расположенные кпереди, имеют более выраженную положительную начальную часть в нижних отведениях. ДПП в левой задней, левой задневерхней и левой верхней локализациях приводят к преимущественно отрицательному комплексу QRS в AVL и положительным отклонениям вo II, III и AVF (см. рис. 28.27 и 28.31). Последние три локализации левосторонних ДПП могут приводить к малой степени предвозбуждения вследствие их отдаления от области синусового узла. Итак, эти задний и верхний (раньше левый латеральный) левосторонние ДПП могут не вызывать преимущественно положительных комплексов QRS в V1, если только стимуляция не выполняется из ЛП

(см. рис. 28.27). Хорошо выраженное предвозбуждение комплексов QRS, преимущественно отрицательных в V1, является следствием ДПП, локализованных в нижней парасептальной, септальной, верхней парасептальной области и на правой свободной стенке. Нижний парасептальный и септальный ДПП вызывают преимущественно отрицательные комплексы QRS в отведениях II, III и AVF с начальным зубцом Q (см. рис. 28.32). Комплекс QRS "W-образной" или Qr формы в V1 будет тогда свидетельствовать о септальной (ранее среднесептальной) локализации (см. рис. 28.20 и 28.33). Хорошо развитый начальный зубец R в отведении V1 (хотя комплекс QRS преимущественно отрицательный) будет свидетельствовать о правом нижнем парасептальном

желудочковом внедрении ДПП (см. рис. 28.32). Начальный зубец r малой амплитуды в V1 с маленькой прогрессией от V1 к V3 свидетельствует о правой передней (ранее латеральной) локализации ДПП (см. рис. 28.20). Явно выраженные правосторонние признаки предвозбуждения с положительными комплексами QRS в отведениях I и II, и QR или qR конфигурации в III, свидетельствует о правой передней (ранее латеральной) локализации ДПП (рис. 28.35). Выраженные правосторонние признаки предвозбуждения с положительными комплексами QRS в отведениях I, II и III свидетельствуют о правом верхнем или правом парасептальном (ранее переднесептальном) ДПП. Некоторые из них являются правыми верхними и включают наджелудочковый гребень, кроме АВ-узла и пучка Гиса, в то время как другие расположены близко к нормальной проводящей системе. Они обычно имеют начальный низкоамплитудный относительно широкий зубец r в отведениях V1-V2. Комплекс QRS некоторых перигисиальных ДПП имеет три характеристики:

•хотя выраженно предвозбужденный, он может не быть таким широким, как при ДПП в верхней части свободной правой стенки;

•является преимущественно отрицательным в V1 и V2 и положительным в I, II, III;

•глубоко отрицательная форма "w" в V1 и иногда также и в V2 (см. рис. 28.33 и 28.34).

Рис. 28.35. А - ЭКГ во время синусового ритма при синдроме WPW вследствие правого переднего ДПП. Б - временные отметки, отведения I, II, III, V1, V2, V3 и интракардиальная запись из HRA и зондирующего электрода (PE). Предвозбуждение исчезает менее, чем через 1 с после начала радиочастотного воздействия (стрелка). Зубцы Т в отведении III после исчезновения предвозбуждения отрицательные (электрическая память сердца). В - рентгенографические изображения в правой (ППК) и левой (ЛПК) боковой позиции, показывающие расположение абляционного катетера в области блокады ДПП. Нижняя вставка представляет собой анатомический срез сердца в левой боковой позиции, показывающий трикуспидальное кольцо и примерное расположение ДПП в месте абляции (зеленый кружок).

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ВО ВРЕМЯ ТАХИКАРДИИ ПРИ WPW-СИНДРОМЕ

Ортодромная тахикардия обычно имеет частоту в пределах 140-240 уд/мин. Комплекс QRS обычно узкий, и в этом случае зубцы Р видны после окончания желудочкового комплекса с характеристикой R-P ‹P-R (см. рис. 28.21 и 28.29). У верхних и задних левосторонних ДПП (раньше антеролатеральные или латеральные) ретроградные зубцы Р отрицательны в отведениях I и AVL и положительны или изодвухфазны в нижних отведениях [85]. У нижних парасептальных, правых нижних и левых нижних ДПП зубцы Р отрицательны во II, III и AVF. Зубцы Т могут также быть отрицательными в этих отведениях для тех же локализаций ДПП вследствие "электрической памяти сердца". В то время как АВРТ с использованием левостороннего ДПП имеет преимущественно положительный зубец Р в отведении V1, при правостороннем шунте отмечается отрицательный и бимодальный Р в V1 [270]. Если АВРТ имеет широкий комплекс QRS вследствие аберрантного проведения или сопутствующей органической БНПГ, зубцы Р обычно скрыты внутри конечной части комплекса QRS (рис. 28.36). Длина цикла АВРТ может удлиняться при аберрации по типу БНПГ, которая является ипсилатеральной к локализации ДПП, поскольку круг re-entry длиннее (рис. 28.36) [271, 272]. Антидромная АВРТ имеет максимальное предвозбуждение, и зубцы Р или не видны, или предшествуют комплексу QRS (см. рис. 28.22).

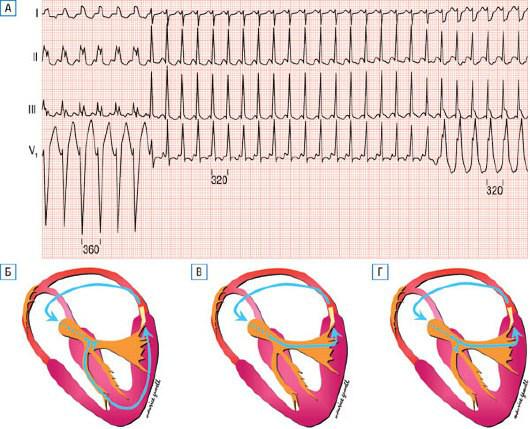

Рис. 28.36. А - отведения I, II, III и V1 при ортодромной АВРТ в вовлечением левостороннего ДПП в свободной стенке. АВРТ начинается с аберрации по типу БЛНПГ, продолжается при нормальном АВ-проведении и завершается с наличием аберрации по типу БПНПГ. Все изменения развиваются спонтанно. Продолжительность цикла тахикардии при аберрации комплекса по типу БЛНПГ на 40 мс длиннее, чем при нормальном внутрижелудочковом проведении и аберрации по типу БПНПГ. Во время аберрации по типу БЛНПГ волновой фронт АВРТ проходит по более длинному кругу (Б) по сравнению с путем проведения во время нормального внутрижелудочкового проведения (В) или при аберрации по типу БПНПГ (Г).

Во время ФП ЭКГ у пациентов с WPW изменяется в соответствии с электрофизиологическими свойствами ДПП и АВ-узла, тонусом симпатической нервной системы, числом ДПП и сопутствующей антиаритмической терапией (см. рис. 28.30). Имеются пациенты, у которых наблюдаются только предвозбужденные комплексы QRS (нередко с разной степенью выраженности предвозбуждения), в то время как у других отмечается обычная ФП без признаков предвозбуждения. Во многих случаях ФП электрокардиографически проявляется как нерегулярная тахиаритмия с широкими предвозбужденными комплексами QRS и различным числом узких желудочковых комплексов. Захваченные импульсы при регистрации ФП и выраженной предэкзитации являются не преждевременными, как при ЖТ, а обычно поздними по сравнению с предвозбужденными комплексами QRS.

ЖТ при синдроме WPW отмечается достаточно редко. ЖТ по типу re-entry ветви пучка Гиса исключительно редко развивается у пациентов с аномалией Эбштейна, у малого числа пациентов с синдромом WPW. ФП с очень быстрым желудочковым ответом через ДПП может трансформироваться в ФЖ, особенно когда имеют место множественные ДПП, проводящие в АВнаправлении (см. рис. 28.30, Б).

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Катетерное электродное картирование и стимуляционное исследование у пациентов с синдромом WPW направлены на:

•подтверждение наличия ДПП у пациента с неочевидным синдромом WPW;

•установление локализации и числа ДПП;

•изучение свойств ДПП по проведению в ВА- и АВ-направлении;

•исследование механизма тахикардии;

•оценку потенциального риска для пациента.

ЭФИ для тестирования эффективности антиаритмических препаратов при ДПП или для рутинной оценки пациентов, подвергающихся катетерной абляции, в настоящее время больше не выполняется. Только пациентов, которые после выполнения РЧА продолжают жаловаться на сердцебиения с внезапным началом, следует подвергать ЭФИ для выяснения природы этих симптомов.

ЛЕЧЕНИЕ

Начальная помощь при эпизоде ортодромной АВРТ состоит из вагусных приемов. Если известно, что у пациента имеется синдром WPW, врач может предпочесть не использовать аденозин, поскольку он способен индуцировать ФП [255]. Вместо этого можно использовать в/в флекаинид, пропафенон или прокаинамид. У пациентов с ФП или тахикардиями с предвозбуждением препаратами выбора являются в/в вводимые флекаинид, пропафенон, прокаинамид или ибутилид¤. В качестве альтернативы возможно выполнить сразу наружную электрическую кардиоверсию. Если не имеется ассоциированных факторов риска системной эмболизации и ФП длится ‹ 48 ч, электрическая кардиоверсия не требует антикоагуляции. В остальных случаях надо следовать методическим рекомендациям по антикоагуляции, как и у других пациентов с ФП [1, 4, 167]. У пациентов с тахикардиями с предвозбуждением не следует использовать препараты, действующие на АВ-узел.

Методом выбора в профилактике рецидивов тахикардии у пациентов с WPW является катетерная абляция. До проведения указанной процедуры или случаях отказа от проведения операции препараты IC класса, амиодарон или соталол могут использоваться, если частота и продолжительность приступов или тяжесть симптоматики во время тахиаритмии оправдывают постоянное фармакологическое лечение [1, 261]. При выборе препарата следует принимать во внимание такие факторы, как возраст и наличие сопутствующей кардиальной патологии. У пациентов с WPW следует избегать применения препаратов наперстянки, верапамила и дилтиазема [253, 254, 256]. Способность β-блокаторов предотвращать рецидив тахикардии у пациентов с синдромом WPW не изучалась, однако данные препараты не действуют на ДПП и пациент не будет защищен при последующем развитии ФП [1]. Антиаритмические препараты I класса и амиодарон могут увеличивать антероградный рефрактерный период ДПП с незначительными изменениями его ретроградного рефрактерного периода. Эта ситуация может облегчить индукцию ортодромной АВРТ, и пациент испытывает повышенное число эпизодов сердцебиения, часто возникающих с меньшей частотой, но они могут быть более продолжительными. В некоторых ситуациях катетерная абляция может быть единственным обоснованным методом лечения, как, например:

•пациенты с нечастыми эпизодами либо если уже имеется рецидив или побочные эффекты на фоне применения антиаритмических препаратов;

•женщины, планирующие беременность;

•люди с профессиями или стилем жизни, сопряженным с риском;

•пациенты с эпизодами тяжелой симптоматикой или успешно реанимированные после остановки сердца.

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ

РЧА может "вылечить" большинство пациентов с синдромом WPW (табл. 28.1; см. рис. 28.20, 28.31-28.35, 28.37 и 28.38) [222, 273-282]. Одно- и многоцентровые исследования, а также отчеты регистров РЧА по поводу ДПП показали, что этот метод безопасно и эффективно устраняет проведение по шунтирующему тракту. Эффективность в обладающих достаточным опытом центрах составляет > 95%, с частотой рецидивов ≈ 2-3%, при отсутствии смертности и минимальной заболеваемости. Менее опытные центры могут оказаться неспособными обеспечить аналогичные результаты, особенно при определенных локализациях (перигисиальный, септальный ДПП, относящийся к пирамидальному пространству, или ДПП, соединяющий ушки предсердий), или если имеются ассоциированные органические заболевания сердца (аномалия Эбштейна, декстрокардия, L-транспозиция) или просто пожилой возраст. Пациенты, у которых сложности могут быть выраженными либо неудачными преды-дущими попытками РЧА, должны быть направлены в центры по абляции, обладающие достаточным опытом. Также сложной может быть РЧА у пациентов с множественными ДПП или с дополнительными механизмами возникновения тахикардии (обычно АВУРТ или ТП). Сообщения между ушками предсердий и

желудочками могут быть подвергнуты абляции с помощью стандартной эндокардиальной катетерной методики. В сложных, обычно неудачных случаях нефлюороскопическое электроанатомическое 3D-картирование и комбинированный эндоэпикардиальный подход способствуют успешной абляции. При WPW-синдроме хирургическое лечение больше не является необходимым.

Рис. 28.37. А - ЭКГ с картиной предвозбуждения, соответствующей правому нижнему ДПП свободной стенки. Этот ДПП был подвергнут абляции (Г) и возникла (Б) вторая картина предвозбуждения, соответствующая левому нижнему ДПП. Этот второй ДПП не мог предполагаться по исходной ЭКГ. После абляции этого ДПП (Д) предвозбуждение исчезло полностью (В). ЛПК - левая передняя косая проекция; ППК - правая передняя косая проекция.

Рис. 28.38. А - абляция левого заднего ДПП; предвозбуждение исчезает через 1 с после начала РЧ импульса (стрелка). Б - электрограммы в области абляции. Вертикальные пунктирные линии указывают на начало дельта-волны на поверхностной ЭКГ. Вставка представляет собой увеличение фильтрованной биполярной записи и начало дельтаволны. В - рентгеновские изображения в левой и правой боковой позиции, документирующие расположение катетера в очаге абляции. Этот участок представлен желтым кружком на рисунке Г на анатомических срезах в левой и правой боковой позиции на уровне левой АВ-борозды. PEd - дистальный зондирующий электрод; остальные сокращения см. на предыдущих рисунках.

Левосторонние ДПП могут быть подвергнуты абляции с использованием ретроградного аортального подхода или предсердным транссептальным доступом. РЧА ДПП, относящихся к ушку

ЛП, требует транссептальной катетеризации. Септальные, верхние парасептальные и правосторонние ДПП подвергаются абляции со стороны правых камер сердца. Нижние парасептальные ДПП, относящиеся к устью и проксимальной части коронарного синуса и средней вене сердца и дивертикулам, могут подвергаться абляции с правой стороны. Оставшаяся часть нижних парасептальных ДПП и в исключительных случаях некоторых септальных (среднесептальных) ДПП наилучшим образом подвергается абляции из левых камер сердца. Наличие дивертикула коронарного синуса при синдроме WPW не подразумевает, что ДПП анатомически связан с этой структурой. Венозный дивертикул может наблюдаться у пациентов с WPW и нижним парасептальным ДПП, но также и в сочетании с правым нижним или левым нижним ДПП.

Тяжелые осложнения, связанные с РЧА, у пациентов с ДПП редки (0,6%) [222]. При верхних парасептальных и перигисиальных ДПП представляется возможным индуцировать механический блок либо нормальной проводящей системы АВ-узел-пучок Гиса, либо, более часто, ДПП. При этих локализациях РЧА проводится с особой предосторожностью, начиная с температур 40-42 °С, которые затем медленно увеличиваются с шагом 0,5 °С. Потенциальные осложнения процедуры РЧА уже были обсуждены [1, 222, 273-282]. При левосторонних процедурах проводится антикоагулянтная терапия нефракционированным гепарином; число случаев тампонады сердца может быть уменьшено путем поддержания активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в пределах в 2-3 раза выше контрольной величины. При правосторонних воздействиях терапия гепарином не нужна.

Частота рецидивов после абляции немного выше при правосторонних, чем при левосторонних, ДПП, а также при верхних парасептальных трактах, чем при септальных шунтирующих трактах. Также немного более высокая вероятность рецидива отмечена при ДПП, относящихся к пирамидальному пространству. Успешная РЧА ДПП предотвращает рецидив АВРТ. Рецидивы ФП также предотвращаются при РЧА у относительно молодых пациентов с синдромом WPW, но с меньшей эффективностью у больных, подвергающихся абляции в возрасте старше 50 лет [283].

ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПРИ БЕССИМПТОМНОМ WPW-СИНДРОМЕ

Абляция у асимптомных пациентов с ЭКГ-картиной WPW спорна. Пациентов, профессионально занимающихся спортом и представителей некоторых профессий, предпочтительно лечить. Если предвозбуждение персистирует и проведение через ДПП остается очевидным, может быть проведено электрофизиологическое исследование для оценки профиля риска (антероградный рефрактерный период ДПП, индуцируемость тахикардии, наличие множественных ДПП и наиболее короткий предвозбужденный интервал R-R при ФП). В одном исследовании тахиаритмии индуцировались у 29% пациентов с бессимптомным WPW, у 15% развивались АВРТ или ФП в периоде наблюдения. Двое из восьми пациентов с развившейся ФП были успешно реанимированы по поводу остановки сердца, и еще один скончался внезапно; у всех троих отмечались индуцированные АВРТ и множественные ДПП [263]. Пациенты с бессимптомным, но индуцируемым WPW, в возрасте ≤ 35 лет были рандомизированы в группу РЧА ДПП и группу без лечения. В ходе среднего периода наблюдения в течение 7 мес 5% пациентов после абляции и 60% в контрольной группе имели аритмические эпизоды. Пациенты с бессимптомным WPW в возрасте 5-12 лет с индуцируемой АВРТ и ФП во время электрофизиологического исследования также были рандомизированы в группу абляции и группу без лечения. В период наблюдения аритмические эпизоды возникли у 5% детей в группе абляции и в 12% в контрольной группе. Двое детей в контрольной группе имели ФЖ, и 10-летний мальчик скончался внезапно. Аритмические эпизоды также возникали в период наблюдения у 8% пациентов без индуцируемой АВРТ и ФП [285]. Как уже обсуждалось [286], представляется достаточно сложным, особенно у детей, определить, является ли у некоторых пациентов течение синдрома WPW бессимптомным либо некоторые, предположительно неспецифические, симптомы связаны с тахиаритмией. Прежде чем направить пациента с бессимптомным WPW на абляцию, кардиолог должен иметь данные об эффективности и частоте осложнений центра, где будет проведено вмешательство, хотя такая информация редко имеется в открытом доступе. Методические рекомендации Американского кардиологического колледжа, Американской ассоциации кардиологов и Европейского общества кардиологов (ESC/AHA/ACC) рассматривают катетерную абляцию в бессимптомных случаях WPW как показания IIа класса с уровнем доказанности В [1]. У детей старше пяти лет данный показатель рассматривается NASPE Expert Consensus Conference как класс IIb и как класс III (не показано) у детей в возрасте ≤ 5 лет [287].