2 курс / Гистология / Гистология,_цитология_и_эмбриология_Зиматкин_С_М_Ред_

.pdf

2-го типов лежат на базальной мембране альвеолярного эпителия, содержащей коллагеновые и эластические волокна, заключенные в аморфное вещество.

К наружной стороне базальной мембраны прилежат клетки кровеносных капилляров, расположенные в тонких межальвеолярных перегородках (рис. 14.4), образованных рыхлой волокнистой соединительной тканью. В последней, кроме кровеносных капилляров, контактирующих с базальными мембранами смежных альвеол, располагаются специализированные клетки (альвеолярные макрофаги, плазматические, тучные клетки и сеть эластических волокон, оплетающих альвеолы). Отростки альвеолярных макрофагов проходят через базальную мембрану и контактируют с просветом альвеол, захватывая из воздуха пыль (поэтому их называют пылевые клетки). Они отличаются многочисленными складками плазмолеммы, содержащими не только фагоцитируемые пылевые частицы, а и фрагменты клеток, микроорганизмы, частицы отработанного сурфактанта.

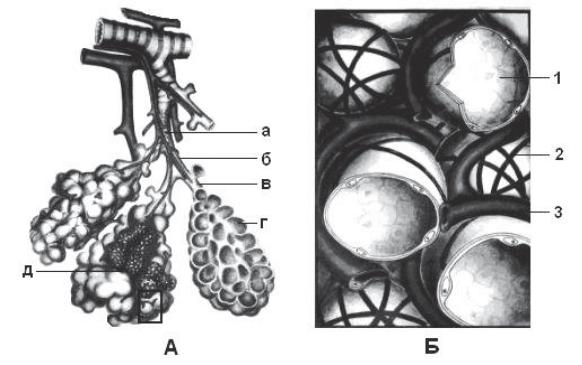

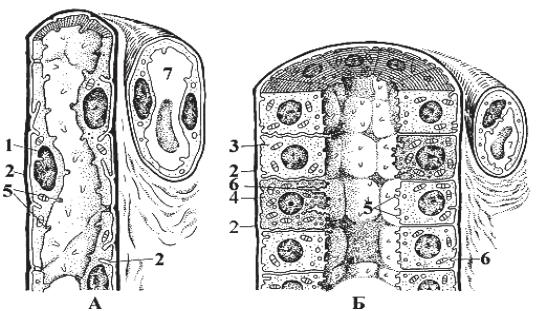

Рисунок 14.4 – Схема респираторного отдела ацинуса

А – Общий вид компонентов ацинуса: а – мелкий бронх; б – терминальная бронхиола; в – респираторная бронхиола; г – альвеолы; д – гемокапилляры. Б – Схема структуры альвеол и окружающих их эластических волокон:

1 – альвеолы; 2 – эластические волокна; 3 – гемокапилляры (по Ю.А. Афанасьеву, Н.А. Юриной)

341

Альвеолы тесно прилежат друг к другу, а капилляры, оплетающие их своей поверхностью, контактируют с несколькими альвеолами. Это обеспечивает оптимальные условия для газообмена между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом, заполняющим полости альвеол.

Волокна придают перегородкам эластичность, необходимую при дыхательных движениях. При их разрушении развивается эмфизема легких, а при болезнях легкого (рак, абсцесс, туберкулез) эластические волокна появляются в мокроте.

Альвеолоциты (пневмоциты) 1-го типа и эндотелиоциты кровеносных капилляров участвуют в образовании аэрогематического барьера Это совокупность структур, находящихся между просветом альвеолы (воздухом) и просветом кровеносного капилляра (кровью). Толщина барьера в среднем 0,5 мкм (рис. 14.5).

Рисунок 14.5 – Схема аэрогематического барьера

(по Jungueiro L.C., Corneiro S., Kelley R.O.)

Аэрогематический барьер включает в себя:

слой сурфактанта на внутренней поверхности альвеол;

безъядерные участки цитоплазмы альвеолоцита 1-го типа;

общую для альвеолярного эпителия и эндотелия гемокапилляра базальную мембрану;

342

безъядерные участки эндотелиоцитов, выстилающих кровеносные капилляры.

Проникновение газов через структуры барьера (кислорода из альвеол в капилляры и СО2 в обратном направлении) происходит путем простой диффузии.

Легкие снаружи покрыты плеврой, соединительнотканная основа которой развивается из мезенхимы, а покрывающий ее мезотелий – из висцерального листка мезодермы.

Кровоснабжение легкого осуществляется двумя системами сосудов. Легкие получают кровь из легочных артерий малого круга кровообращения, которая после насыщения кислородом поступает в легочные вены, впадающие в левое предсердие. Артериальная кровь поступает к легким по бронхиальным артериям, отходящим непосредственно от аорты.

Иннервация легкого осуществляется симпатическими, парасимпатическими, а также спинномозговыми нервами.

Развитие дыхательной системы

Источником развития эпителиальной выстилки воздухопроводящих путей (начиная с гортани) и респираторных отде-

лов легких является эпителий вентральной поверхности глоточного отдела передней кишки. Отделы дыхательной системы

(начиная с гортани и заканчивая ацинусами легких) образуются в эмбриогенезе последовательно друг за другом путем роста и ветвления исходного выроста первичной глотки. Неэпителиальные компоненты гортани, трахеи, внелегочных бронхов и самих легких (гладкая мышечная ткань, хрящевая, волокнистая соединительная ткань бронхов, эластические, коллагеновые волокна альвеол, а также прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, прорастающие между дольками легкого) образуются из мезенхимы, а мезотелий плевры – из спланхнотома. Нейроэктодерма участвует в образовании эндокринных клеток.

343

ГЛАВА 15 МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

К мочевым органам относятся почки, почечные чашечки и лоханки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра). Среди них почки являются мочеобразующими органами, а остальные составляют мочевыводящие пути.

Почки

Почка – парный орган, расположенный забрюшинно, в котором непрерывно образуется моча. Функции:

−образуя мочу, почки выводят шлаки;

−регулируют водно-солевой обмен между кровью и тка-

нями;

−поддерживают кислотно-щелочное состояние крови;

−выполняют эндокринную функцию (секреция ренина, простогландинов, брадикинина, эритропоэтина).

Строение. Снаружи почка окружена соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят прослойки рыхлой соединительной ткани образующие строму органа. Под капсулой располагается почечная паренхима, подразделяющаяся на корковое и мозговое вещество, а также внутрипочечные мо-

чевыводящие пути – чашечки и верхняя часть лоханки. Ее нижняя часть выступает из ворот почки.

Корковое вещество темно-красного цвета, располагается общим слоем под капсулой. Имеющее более светлую окраску мозговое вещество, находится глубже коркового и разделяется у человека на 10–18 почечных пирамид. Вершины пирамид (почечные сосочки) свободно выступают в почечные чашечки. Четкую границу между тем и другим веществом почки провести невозможно, поскольку корковое вещество проникает в мозговое в виде почечных колонок, а мозговое вещество, в свою очередь, тонкими лучами врастает в корковое, образуя мозговые лучи.

Паренхима почки представлена эпителиальными почечными канальцами, которые при участии кровеносных капилляров образуют нефроны. В каждой почке их насчитывают около 1 млн (рис. 15.1).

344

Нефрон

Нефрон – структурная и функциональная единица почки. В состав нефрона входят:

а) капсула клубочка; б) проксимальный каналец (извитая и прямая его части);

в) тонкий каналец (нисходящий и восходящий сегменты); г) дистальный каналец (прямая и извитая его части). Тонкий и дистальный прямой канальцы образуют петлю

нефрона.

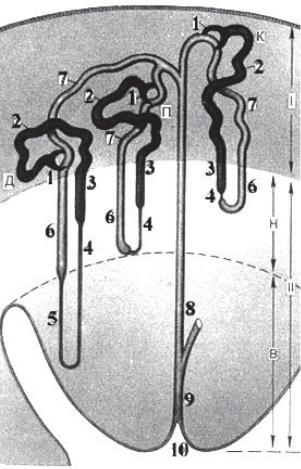

Рисунок 15.1 – Различные типы нефронов (схема):

I – Корковое вещество; II – Мозговое вещество.

Н – Наружная зона; В – Внутренняя зона; Д – Юкстамедуллярный нефрон; П – Промежуточный нефрон; К – Короткий нефрон.

1 – капсула клубочка; 2 – проксимальный извитой каналец; 3 – проксимальный прямой каналец; 4 – тонкий каналец (нисходящий

сегмент); 5 – тонкий каналец (восходящий сегмент); 6 – прямой дистальный каналец; 7 – дистальный извитой каналец; 8 – собирательный проток;

9 – сосочковый проток; 10 – полость почечной чашечки (по Ю.В. Афанасьеву, Н.А. Юриной)

345

Корковое вещество почки образовано почечными тельцами, проксимальными и дистальными извитыми канальцами, а мозговое вещество состоит из прямых нисходящих и восходящих частей петель нефронов, а также собирательных протоков.

Около 1% нефронов целиком располагаются в корковом веществе, а у 80% нефронов петли спускаются в наружную зону мозгового вещества. Это соответственно короткие и промежуточные корковые нефроны. Однако у нефронов, почечные тельца которых располагаются под капсулой, прямые канальцы заходят далеко в корковое вещество и образуют мозговые лучи. Остальные 20% нефронов располагаются в почке так, что их почечные тельца, проксимальные и дистальные отделы лежат в корковом веществе на границе с мозговым веществом (выпячиваются в виде почечных колонок), тогда как петли глубоко уходят в мозговое вещество. Это длинные, или околомозговые (юк-

стамедуллярные), нефроны.

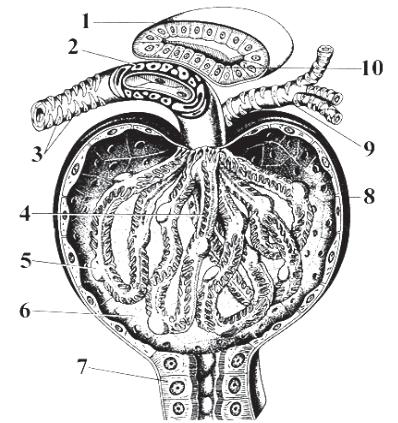

Капсула клубочка (капсула Шумлянского-Боумена) – по форме напоминает двухстенную чашу, образованную внутренним и наружным листками, между которыми расположена щелевидная полость – полость капсулы, переходящая в просвет проксимального извитого канальца нефрона (рис. 15.2).

Внутренний листок капсулы, окружающий с наружной стороны капилляры сосудистого клубочка, образован крупными, эпителиальными клетками – подоцитами. От тел подоцитов отходят несколько больших широких отростков – цитотрабекулы, от которых в свою очередь начинаются многочисленные мелкие отростки – цитоподии, прикрепляющиеся к трехслойной базальной мембране капилляров сосудистого клубочка. Между цитоподиями располагаются узкие щели, сообщающиеся через промежутки между телами подоцитов с полостью капсулы.

Сосудистый клубочек состоит более чем из 50 кровеносных капилляров. Их эндотелиальные клетки имеют многочисленные фенестры и поры диаметром до 0,1 мкм и располагаются на внутренней поверхности толстой, трехслойной базальной мембраны, с наружной стороны которой лежит эпителий внутреннего листка капсулы клубочка. Эта мембрана является общей для эндотелия кровеносных капилляров и подоци-

346

тов внутреннего листка капсулы. Таким образом, три выше названных компонента: эндотелий капилляров сосудистого клубочка, подоциты внутреннего листка капсулы и общая для них трехслойная базальная мембрана составляют фильтрационный барьер, через который из крови в полость капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную мочу.

Рисунок 15.2 – Капсула клубочка:

1 – дистальный извитой каналец; 2 – юкстагломерулярные клетки; 3 – гладкомышечные клетки приносящей артериолы; 4 – капилляр клубочка;

5 – подоцит (внутренний листок капсулы); 6 – полость капсулы; 7 – проксимальный извитой каналец; 8 – наружный листок капсулы клубочка; 9 – выносящая артериола; 10 – клетки плотного пятна (по Ю. В. Афанасьеву, Н. А. Юриной)

В базальной мембране различают три слоя: средний (более плотный) слой представляет собой сеть коллагеновых фибрилл, а два периферических слоя содержат протеогликаны, гиалуроновую кислоту и белки, фиксирующие клетки. Все эти вещества образуются лежащими на базальной мембране эндотелиоцитами гемокапилляров клубочков и клетками внутреннего листка капсулы.

347

Сосудистый клубочек и капсула нефрона образуют почечное тельце (диаметр около 200 мкм), участвующее в первой фазе мочеобразования – фильтрации. В сутки через почки проходит около 1800 л крови. Из них в состав фильтрата перемещается почти 10% жидкости и многие компоненты плазмы крови – вода и неорганические ионы (Na+, K+, Cl-), низкомолекулярные органические соединения (глюкоза, аминокислоты), продукты метаболизма (мочевина, мочевая кислота, креатинин, желчные пигменты), низкомолекулярные белки плазмы крови (альбумины, некоторые глобулины).

Почечный фильтр обладает избирательной проницаемостью, задерживая все то, что больше размеров ячеек в трехслойной базальной мембране. В норме через него не проходят форменные элементы крови и некоторые белки плазмы крови с наиболее крупными молекулами – глобулины, фибриноген и др. При повреждении фильтра в случаях заболевания почек (например, при нефритах) они могут обнаруживаться в моче больных.

Между теми участками капилляров клубочка, которые не покрыты внутренним листком капсулы, расположены мезан-

гиальные клетки.

Наружный листок капсулы клубочка представлен одним слоем плоских эпителиальных клеток, расположенных на базальной мембране. Эпителий наружного листка капсулы и полость капсулы переходит в эпителий проксимального извитого канальца.

Проксимальный отдел имеет вид извитого и следующего за ним короткого прямого канальца диаметром 60 мкм с узким неправильной формы просветом. Стенка канальца выстлана однослойным призматическим каемчатым эпителием (рис. 15.3).

Имеющаяся на поверхности эпителиальных клеток щеточная каемка обладает высокой активностью щелочной фосфатазы и участвует в обратном всасывании глюкозы. Путем пиноцитоза клетки поглощают из первичной мочи белки, которые расщепляются в цитоплазме под влиянием лизосомальных ферментов до аминокислот, транспортируемых в кровь капилляров, находящихся вокруг канальцев. В своей базальной части клетки имеют исчерченность, образованную внутренними складками

348

цитолеммы и расположенными между ними митохондриями. Митохондрии обеспечивают энергией процесс обратного активного всасывания некоторых электролитов, а складки цитолеммы имеют большое значение для пассивного обратного всасывания воды. Вода (в силу осмотического эффекта) следует за реабсорбируемыми веществами, в основном за ионами (85% составляют ионы Na). При этом для неё в плазмолемме эпителиоцитов существуют специальные водные каналы, образованные белком аквапорином 1. Таким образом, в результате реабсорбции в проксимальных отделах нефрона первичная моча претерпевает значительные качественные изменения.

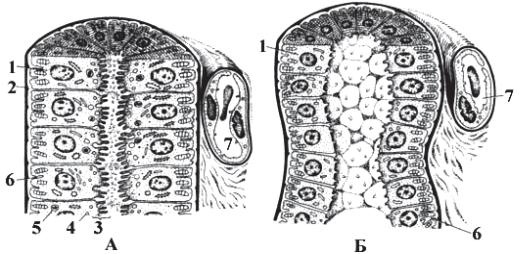

Рисунок 15.3 – Ультрамикроскопическое строение извитых канальцев проксимального (А) и дистального (Б) отделов нефрона:

1 – эпителиоциты; 2 – базальная мембрана; 3 – щеточная каемка; 4 – пиноцитозные пузырьки; 5 – лизосомы; 6 – базальная исчерченность;

7 – кровеносный капилляр (по Е. Ф. Котовскому)

Тонкий каналец имеет диаметр 13–15 мкм (рис. 15.4). Стенка его образована однослойным плоским эпителием. Цитоплазма эпителиоцитов светлая, бедная органеллами. В плазмолемме этих клеток имеются водные каналы, образованные, как и в проксимальных канальцах, белком аквапорином 1. В этом канальце происходит пассивное всасывание воды.

Дистальный каналец имеет диаметр 30–50 мкм

(рис. 15.3). Его стенка образована однослойным кубическим эпителием, участвующим в реабсорбции из мочи в кровь части

349

электролитов (Na+ и Cl-). Эпителиальные клетки лишены щеточной каемки, но имеют выраженную базальную исчерченность, обусловленную скоплением большого числа митохондрий в базальных участках цитоплазмы. Дистальные канальцы для воды практически непроницаемы.

Тонкий и дистальный прямой канальцы образуют петлю нефрона (петлю Генле) (рис. 15.4).

Рисунок 15.4 – Ультрамикроскопическое строение тонкого канальца (А) и собирательной трубочки (Б) почки:

1 – эпителиоциты; 2 – базальная мембрана; 3 – светлые эпителиоциты; 4 – темные эпителиоциты; 5 – микроворсинки; 6 – инвагинации цитолеммы; 7 – кровеносный капилляр

(по Е.Ф. Котовскому)

Нефроны открываются в собирательные протоки, начинающиеся от извитых канальцев дистального отдела в корковом веществе, где входят в состав мозговых лучей, затем переходят в мозговое вещество и у вершины пирамид впадают в сосочковые протоки, которые далее открываются в почечные чашечки.

Собирательные протоки выстланы однослойным кубическим эпителием. В эпителии различают светлые и темные клетки.

Светлые клетки бедны органеллами. Их цитолемма образует внутренние складки. Темные клетки по своей ультраструктуре напоминают париетальные клетки желез желудка, секретирующие соляную кислоту (рис. 15.4).

350