2 курс / Гистология / Гистология,_цитология_и_эмбриология_Зиматкин_С_М_Ред_

.pdf5. Роговой слой обладает большой упругостью и плохой теплопроводностью. Он состоит из многих слоев ороговевших клеток – роговых чешуек. Здесь, на завершающем этапе дифференцировки, клетки еще более уплотняются и приобретают форму плоских призм, которые располагаются в 2–3 ряда в «тонкой» или 15–20 – в «толстой» (ладони, подошвы) коже и склеены церамидами.

Из-за распада филагрина клетки этого слоя выглядят как светлые уплощенные ячейки (роговые чешуйки), которые имеют оболочку из кератолинина, не содержат никаких органелл и целиком заполнены роговым веществом – мягким кератином и пузырьками воздуха. К поверхности эпидермиса постепенно связь между чешуйками ослабевает, и они слущиваются. Это происходит под действием фермента стероидсульфатазы (выделяется лизосомами клеток Лангерганса, см. выше), которая разрушает один из склеивающих роговые чешуйки компонентов – холестеролсульфат.

Внорме общая масса чешуек, удаляемых за сутки, составляет 0,5–1,0 г. При недостаточной активности стероидсульфатазы наблюдается ихтиоз – избыточное накопление роговых чешуек, т.е. утолщение рогового слоя кожи. Процессы ороговения резко усиливаются при А-авитаминозе, под влиянием гидрокортизона, а также при сильных механических воздействиях (на небольших участках кожи, испытывающих длительное трение, образуются мозоли).

Строение вышеперечисленных слоев эпидермиса характерно для «толстой» кожи, покрывающей ладони и подошвы.

«Тонкая» кожа, которая покрывает всю поверхность тела кроме ладоней и подошв, имеет следующие отличительные особенности:

− более тонкий эпидермис (за счет уменьшения количества рядов клеток каждого слоя);

− отсутствие блестящего слоя; − довольно тонкий роговой слой, образованный 2–3 ряда-

ми ороговевших чешуек.

II. Дерма (собственно кожа, кориум)

Вней различают два слоя: сосочковый и сетчатый.

321

Сосочковый слой располагается непосредственно под эпидермисом и образован рыхлой волокнистой соединительной тканью, с хорошо развитой подэпителиальной сетью кровеносных капилляров, выполняющих трофическую функцию. В этом слое содержатся выводные протоки потовых и сальных желез, небольшие пучки гладких миоцитов, сокращение которых вызывает образование «гусиной кожи».

Название данного слоя произошло благодаря многочисленным сосочкам, вдающимся в эпидермис и образующим своеобразный папиллярный рисунок на подушечках пальцев. Последний строго индивидуален у каждого человека, что применяется в судебно-медицинской практике для идентификации личности (дактилоскопия).

Сетчатый слой располагается между сосочковым слоем дермы и подкожно-жировой клетчаткой. Образован плотной неоформленной волокнистой соединительной тканью, с мощными пучками коллагеновых и эластических волокон, формирующими трехмерную сеть. В этом слое находятся концевые отделы сальных, потовых желез и волосяные фолликулы.

III. Гиподерма (гиподермис) – подкожножировая клет-

чатка с многочисленными кровеносными сосудами и нервами. Кровоснабжение кожи. В эпидермисе сосуды отсутству-

ют. Артерии кожи берут начало от фасциальной артериальной сети. В сетчатом слое отходящие от нее сосуды образуют глубокую кожную артериальную сеть, питающую жировые дольки, железы, волосы. Здесь же начинаются артерии, образующие подсосочковую (поверхностную) сеть, от которой отходят терминальные артерии, формирующие в сосочковом слое, непосредственно под базальной мембраной эпителия, густую сеть неанастомозирующих между собой кровеносных капилляров. Оттекающая от них кровь поступает в два подсосочковых венозных сплетения, лежащих одно за другим. Из них кровь собирается в глубокое венозное сплетение, которое располагается между дермой и подкожной жировой клетчаткой.

Иннервация кожи. Кожа иннервируется как ветвями спиномозговых нервов, так и нервами вегетативной нервной системы. В эпидермисе находятся осязательные диски Меркеля и свободные нервные окончания (болевые рецепторы).

322

В сосочковом слое дермы располагаются осязательные тельца Мейснера, несвободные терморецепторы, а в сетчатом слое – пластинчатые тельца Фатер-Пачини, тельца Руффини (чувство растяжения) и колбы Краузе (в коже наружных половых органов образуют механорецепторы).

Производные кожи

К ним относят волосы, потовые, сальные и молочные железы, ногти.

Волосы

Всего волос на голове и теле несколько сотен тысяч. Длина волос – от нескольких милиметров до 1,5–2,0 м. Скорость роста волоса составляет 0,3–0,4 мм/сут. Продолжительность жизни волоса – от нескольких месяцев до 2–6 лет.

Различают 3 вида волос:

длинные (волосы волосистой части головы, бороды, усов, подмышечных впадин и лобка);

щетинистые (волосы бровей и ресниц);

пушковые (волосы, которые расположены по всему телу). Строение. В волосе различают: стержень (находится над

поверхностью кожи) и корень (скрыт в толще кожи). Стержень волоса образован лишь корковым веществом и

кутикулой. Корень длинных и щетинистых волос состоит из мозгового вещества, коркового вещества и кутикулы, а пушковых волос – только из коркового вещества и кутикулы. Он рас-

положен в волосяном фолликуле, состоящем из внутреннего и наружного эпителиальных корневых влагалищ и окруженном дермальным корневым влагалищем (волосяной сумкой).

В толщу волосяной сумки вплетается конец мышцы поднимающей волос, а второй ее конец закрепляется в сосочковом слое дермы (рис. 13.2).

Корень волоса заканчивается расширением – волосяной луковицей. Она содержит матрикс (ростковую часть) который состоит из молодых (стволовых или базальных) эпителиоцитов. За счёт волосяной луковицы происходит рост волоса, так как эпителиоциты матрикса, размножаясь, дают начало кутикуле, корковому, мозговому веществу волоса и внутреннему эпителиальному влагалищу.

323

Рисунок 13.2 – Кожа волосистой части головы:

I – эпидермис; II – дерма; III – подкожная клетчатка; 1 – выводной проток потовой железы; 2 – концевой отдел потовой железы; 3 – сальная железа; 4 – мышца, поднимающая волос; 5 – корень волоса; 6 – стержень волоса; 7 – волосяной сосочек; 8 – волосяная колба; 9 – волосяная луковица (по О.В. Волковой, Ю.К. Елецкому)

В основание волосяной луковицы вдается соединительная ткань с капиллярами в виде дермального сосочка. В месте перехода корня волоса в стержень эпидермис образует небольшое углубление – волосяную воронку. В нее открываются протоки сальных желез.

Внутреннее корневое эпителиальное влагалище, произ-

водное волосяной луковицы, имеющее в нижнем отделе волоса 3 слоя: кутикулу (один слой плоских поверхностных клеток); внутренний и наружный. В средних и верхних отделах корня волоса все эти три слоя сливаются и внутреннее влагалище состоит только из полностью ороговевших клеток, содержащих мягкий кератин.

324

Наружное корневое эпителиальное влагалище. Оно яв-

ляется продолжением росткового (базального и шиповатого) слоя эпидермиса.

Снаружи волосяного фолликула дермальное корневое влагалище (слой соединительной ткани, в котором различают 2 слоя коллагеновых волокон – внутренний циркулярный и наружный продольный).

Мозговое вещество расположено в центре волоса и на уровне корня состоит из постепенно ороговевающих кератиноцитов (трихоцитов) полигональной формы, лежащих друг на друге в виде монетных столбиков и постепенно перемещающихся вверх к стержню волоса (из-за давления снизу новых, молодых клеток). Процессы ороговения здесь идут медленно, как в эпидермисе, с образованием мягкого кератина.

Корковое вещество волоса расположено снаружи мозгового вещества и составляет основную его массу. Оно состоит из вытянутых в длину клеток, цитоплазма которых содержит твердый кератин (придающий волосу прочность и эластичность), гранулы пигмента меланина (от которого зависит цвет волос) и пузырьки газа. Процессы ороговения здесь протекают быстро и без промежуточных стадий.

Кутикула волоса непосредственно прилежит снаружи к корковому веществу. В области корня волоса она представлена цилиндрическими клетками (кутикулярными эпителиоцитами), а ближе к стержню клетки приобретают наклонное положение, превращаясь в области стержня волоса в роговые чешуйки, накладывающиеся друг на друга в виде черепицы.

С возрастом количество пигмента меланина снижается (за счет уменьшения активности тирозиназы – фермента, катализирующего первую стадию образования меланина), а количество пузырьков воздуха увеличивается, это приводит к поседению волос.

Железы кожи Потовые железы

Они содержатся как в «тонкой», так и в «толстой» коже и за сутки выделяют 600–700 мл пота. В последнем 98% составляет вода, а 2% – растворенные компоненты: соли (хлорид натрия)

325

и др. продукты метаболизма (лактат, мочевина, мочевая кислота, аммиак и др.), некоторые белки.

Функциональное значение потоотделения состоит в

теплоотдаче (путём испарения) и выделении продуктов обме-

на. Большинство желез стимулируются симпатической нервной системой, поэтому при волнении потоотделение усиливается.

Потовые железы – это простые трубчатые железы. Их концевые отделы располагаются в глубине сетчатого слоя дермы в виде длинных трубочек, свернутых в клубочек (рис. 13.2). В них различают два вида секреторных клеток: светлые (продуцирующие воду и ионы металлов) и темные (секретирующие органические продукты метаболизма). По периферии концевых отделов находятся миоэпителиальные клетки (веретеновидные миоэпителиоциты), которые своими сокращениями способствуют выделению секрета (именно на них и действует медиатор). Выводные протоки представляют собой длинные трубочки со спиралевидным ходом, выстланные двухслойным кубическим эпителием. Открываются выводные протоки на поверхности эпидермиса потовой порой.

По способу секреции потовые железы делятся на мерокринные (экккринные) и апокринные.

Мерокринные железы находятся в большей части кожи, клетки их концевых отделов при выделении секрета сохраняют свою целостность, поэтому содержание органических веществ в секрете невысокое (около 2%).

Апокринные железы содержатся в коже лба, подмышеч-

ных впадин и аногенитальной области. Здесь выделение секрета сопровождается разрушением апикальных отделов секреторных клеток и поэтому в секрете относительно много (до 5%) органических веществ. При разложении этих веществ на поверхности кожи возникает характерный резкий запах. Выводные протоки обычно открываются в волосяные воронки (вместе с сальными железами).

Сальные железы

Они содержатся только в «тонкой» коже, т.е. на ладонях и подошвах этих желез нет (рис. 25–2). Секрет сальных желез представляяет собой кожное сало (за сутки его образуется около

326

20 г) Оно состоит их нейтрального жира (триацилглицерола), холестерола и его предшественников, а также восковых эфиров. Кожное сало создает гидрофобную пленку на поверхности кожи и волос, придавая ей эластичность; ограничивает теплопотери; обладает антимикробным (бактерицидным и фунгицидным) действием.

Сальные железы – это простые разветвленные альвео-

лярные железы, по типу секреции являющиеся голокринными. Их секреторые клетки (себоциты) при выделении секрета полностью разрушаются. Себоциты делятся на три вида:

а) базальные (находятся на периферии концевого отдела, малоспециализированные, способны к митотическому делению); б) созревающие (присутствуют в средних частях концевого отдела, имеют светлую, ячеистую цитоплазму и больший

объем клеток; они синтезируют и накапливают кожное сало); в) разрушающиеся (сосредоточены в центре концевого

отдела и вблизи выводного протока; границы клеток нечеткие, ядра гиперхромны, что свидетельствует об их дегенерации).

Таким образом, себоциты постепенно подвергаются жировому перерождению, перемещаясь от базальной мембраны к выводному протоку (цикл от 14 до 25 суток). Образующееся кожное сало – это смесь перерожденных и разрушенных себоцитов.

Выводные протоки сальных желез открываются в воронку волоса. Вблизи них происходит полное разрушение клеток и формирование секрета железы – кожного сала.

В отличие от потовых желез сальные железы не иннервированы. Образование секрета стимулируется половыми гормонами – тестостероном и прогестероном. Выделение вновь образованного кожного сала на поверхность кожи усиливается при сокращении мышцы, поднимающей волос.

При избытке половых гормонов, когда деление и созревание себоцитов идут очень быстро, выводные протоки сальных желез могут закупориваться. Накапливающийся секрет становится питательной средой для микроорганизмов и возникает воспалительный процесс, который проявляется в виде юношеских угрей (акне).

327

Ногти

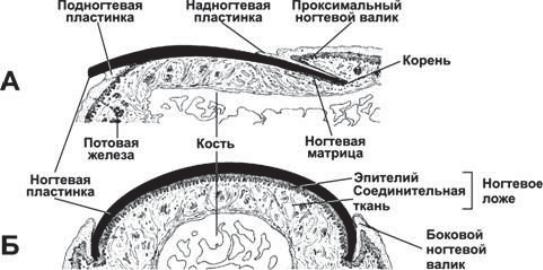

Ноготь представляет собой роговую пластинку из твердого кератина, лежащую на ногтевом ложе (рис. 13.3).

Рисунок 13.3 – Ноготь:

А – продольный срез, Б – поперечный срез (по Э.Г. Улумбекову, Ю.А. Челышеву)

С боков и у основания ноготь ограничен кожными склад-

ками – ногтевыми валиками (латеральными и проксимальным).

Между ногтевым ложем и ногтевыми валиками имеются ногтевые щели (задняя и боковые).

Ногтевое ложе состоит из двух частей:

а) нижней, более глубокой – дермальное ногтевое ложе (соединительная ткань, богатая сосудами и коллагеновыми волокнами);

б) верхней – подногтевая пластинка, или гипонихий,

(образована ростковыми слоями эпидермиса – базальным и шиповатым).

Задняя часть подногтевой пластинки представлена матриксом (основное место роста ногтя, где происходит наиболее интенсивное деление и ороговение клеток). Необходимо отметить, что ороговение здесь совершается по «ускоренному» варианту, без стадии зернистых и блестящих кератиноцитов.

Ноготь (ногтевая или роговая пластинка) образуется в результате ороговения клеток ногтевого матрикса и представля-

328

ет собой плотно прилегающие друг к другу роговые чешуйки (онихоциты), содержащие твердый кератин. Рост ногтя происходит за счет смещения этих чешуек в ногтевую пластинку.

В ногтевой пластинке различают три части:

а) корень – задняя часть ногтя, почти вся прикрытая кожной складкой – задним ногтевым валиком. Часть корня выступает из-под кожной складки в виде светлого полулунного участка и называется луночкой ногтя.

б) тело – остальная часть ногтевой пластинки, лежащая на ногтевом ложе.

в) край – часть ногтя, выступающая за пределы ногтевого ложа.

Ногтевые валики представляют собой складки кожи, но ростковые и роговой слои эпидермиса в области ногтя расходятся:

а) ростковые слои вначале с наружной поверхности валиков переходят на их внутреннюю поверхность (сращенную с верхней поверхностью ногтя), а затем, огибая корень ногтя, переходят в подногтевую пластинку;

б) роговой слой эпидермиса у края валиков покидает остальные слои и несколько надвигается сверху на ноготь, образуя прозрачную полоску – кожицу ногтя или эпонихий. Роговые чешуйки кожицы ногтя содержат мягкий кератин.

Развитие. Кожа развивается из двух эмбриональных источников: эпителиальный покров – из кожной эктодермы; нижележащие соединительнотканные слои – из мезодермы (собственно кожа или дерма – из дерматомов сомитов, а подкожная жировая клетчатка – из мезенхимы). Волосы развиваются на третьем месяце эмбриогенеза путем врастания эпидермиса в дерму.

329

ГЛАВА 14

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Дыхательная система включает:

−воздухоносные пути (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и терминальные бронхиолы) обеспечивают очищение, согревание и увлажнение выдыхаемого воздуха;

−респираторный отдел (респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы) обеспечивают газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью.

Кроме того, дыхательная система участвует в голосообразовании и обонянии (полость носа, носоглотка, гортань).

Носовая полость

В носовой полости различают преддверие и собственно носовую полость.

Преддверие находится под крыльями носа. Его слизистая оболочка выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием и содержит волосы. Глубже располагается хрящ, который с внутренней стороны преддверия образует перегородку, а с наружной – крылья носа.

Собственно носовая полость состоит из двух отделов –

обонятельного и дыхательного. Слизистая оболочка дыхательного отдела выстлана многорядным призматическим реснитчатым эпителием, под которым располагается собственный слой слизистой оболочки.

Вэпителии дыхательного отдела находятся 4 вида кле-

ток: реснитчатые, бокаловидные, микроворсинчатые и ба-

зальные. Бокаловидные клетки являются одноклеточными слизистыми железами.

Всобственной пластинке залегают концевые отделы желез, секрет которых вместе с секретом бокаловидных клеток увлажняет слизистую оболочку, благодаря чему на ее поверхности задерживаются пылевые частицы и удаляются затем движением ресничек одноименных эпителиоцитов.

330