2 курс / Гистология / Гистология,_цитология_и_эмбриология_Зиматкин_С_М_Ред_

.pdf

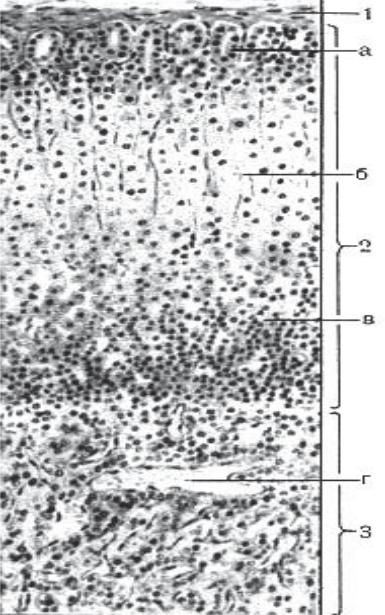

Рисунок 11.5 – Надпочечник:

1 – капсула надпочечника; 2 – корковое вещество: а) клубочковая зона; б) пучковая зона; в) сетчатая зона; 3 – мозговое вещество:

г) венозный синус (по И.В. Алмазову и Л.С. Сутулову)

Клубочковая зона образована мелкими эндокринными клетками, которые формируют округлые скопления – «клубочки». В них вырабатывается альдостерон – минералокортикоидный гормон, который стимулирует реабсорбцию натрия в канальцах почки, поддерживая нужное содержание этого важного иона в организме, а также усиливает воспалительные процессы. Эндокриноциты клубочковой зоны стимулируются ренином и ангиотензином.

261

Пучковая зона образована параллельно идущими тяжами эндокринных клеток. Эндокриноциты этой зоны отличаются крупными размерами и обилием жировых включений в цитоплазме. В клетках этой зоны вырабатываются глюкокортико-

идные гормоны (кортикостерон, кортизон, гидрокортизон,

кортизол). Они усиливают катаболизм углеводов, белков и липидов; усиливают процессы фосфорилирования в организме, чем способствуют образованию веществ, богатых энергией; ускоряют глюконеогенез (образование глюкозы из продуктов распада белков и жиров) и отложение гликогена в печени и миокарде, а также мобилизацию тканевых белков. Большие дозы глюкокортикоидов вызывают гибель Т-лимфоцитов в тимусе; угнетают воспалительные процессы в организме. Глюкокортикоиды – «гормоны стресса», они выделяются под действием адренокортикотропного гормона (АКТГ) передней доли гипофиза.

Сетчатая зона. В ней эпителиальные тяжи разветвляются, формируя рыхлую сеть. В этой зоне вырабатывается в небольших количествах гормон андрогенстендион, близкий по химической природе и физиологическим свойствам к тестостерону семенников. Кортикостероциты этой зоны, как и пучковой, стимулируются АКТГ аденогипофиза.

Иногда в сетчатой зоне на границе с мозговым веществом сохраняются остатки фетальной (плодной) коры (Х-зона).

Между клубочковой и пучковой зонами располагаются в виде узкой прослойки мелкие недифференцированные клетки, не содержащие липидов (суданофобный слой). Размножение клеток данного слоя обеспечивает регенерацию пучковой и сетчатой зон. Для клубочковой зоны есть свой камбиальный слой под капсулой (рис. 11.5).

Все гормоны коры надпочечников – стероидные гормоны липидной природы. Они синтезируются из холестерина в гладкой эндоплазматической сети, которая хорошо развита в кортикостероцитах. Стероидные гормоны накапливаются в цитоплазме этих эндокриноцитов в виде липидных капель, особенно в пучковой зоне. Митохондрии этих клеток имеют трубчатые кристы.

Мозговое вещество расположено в центре надпочечни-

ков, отделено от коркового вещества тонкой прослойкой соеди-

262

нительной ткани и образовано хромаффинными клетками, между которыми находятся синусоидные кровеносные капилляры. Различают адреналоциты (светлые хромаффинные клетки) и норадреналоциты (темные хромаффинные клетки). Первые секретируют адреналин, вторые – норадреналин. Эти гормоны относятся к группе биогенных аминов (катехоламинов). Они вы-

зывают эффекты сходные с действием симпатической нервной системы, стимулируют распад углеводов и жиров для энергообеспечения интенсивной деятельности мышц. Активность хромаффинных клеток мозгового вещества регулируется не гормонами, а симпатической нервной системой.

Одиночные гормонопродуцирующие клетки

Одиночные эндокриноциты разбросаны по всему организму и образуют диффузную часть эндокринной системы. Среди них различают клетки APUD-серии, происходящие из нейробластов нервного гребня и способные одновременно синтезировать биогенные амины и пептидные гормоны. К ним относят секреторные нейроны гипоталамуса, эпифиза, пептидергические нейроны нервной системы, С-тироциты щитовидной железы, хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников, клетки Меркеля эпидермиса, клетки гастроэнтеропанкреатической системы. Различают более 20 видов таких клеток, обозначаемых буквами латинского алфавита (A, B, C, D и др.). Они регулируются не гипофизом, а вегетативной нервной системой.

Вторая группа включает одиночные гормопродуцирующие клетки, имеющие не нервное происхождение. К ним относятся клетки островков Ларгенганса поджелудочной железы, секреторные кардиомиоциты, продуцирующие только пептидные гормоны и эндокринные клетки семенников и яичников, секретирующие половые стероидные гормоны.

263

ГЛАВА 12

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Пищеварительная система состоит из пищеварительной трубки и расположенных за её пределами больших пищеварительных желез – слюнных, печени и поджелудочной, секрет которых способствует расщеплению потреблённой пищи.

Основными функциями пищеварительной системы являются механическая и химическая обработка пищи, секреторная, всасывательная, экскреторная, барьерно-защитная и эвакуаторная. Пищеварительная система в целом обеспечивает усвоение организмом поступивших из внешней среды веществ, необходимых для пластических и энергетических потребностей организма.

В пищеварительной системе различают три отдела: передний (органы ротовой полости, глотка, пищевод), средний (желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа) и задний (анальная часть прямой кишки).

Общий план строения стенки пищеварительной трубки

Пищеварительная трубка по плану строения относится к слоистым, трубчатым органам. Её стенка состоит из трех оболочек: слизистой с подслизистой основой, мышечной и серозной (или адвентициальной).

Слизистая оболочка состоит из нескольких слоев: эпите-

лиального, собственной пластинки слизистой оболочки, мышечной пластинки и подслизистой основы (иногда последнюю рассматривают как отдельную оболочку). Поверхность слизистой оболочки неровная постоянно увлажнена и покрыта слизистым секретом разных желез. Ее рельеф в пищеводе складчатый, а в желудке представлен складками, полями и ямками. В тонкой кишке кроме складок формируются специфические выросты – ворсинки и трубчатые углубления эпителия – крипты. Наличие ворсинок и крипт значительно увеличивают площадь контакта слизистой оболочки с частицами пищи, подвергающейся химической обработке. Этим облегчаются процессы пищеварения и всасывания продуктов ферментативного расщепления пищи.

264

Втолстом кишечнике ворсинки отсутствуют, а крипты и складки способствуют формированию каловых масс.

Эпителий слизистой оболочки в разных отделах пищева-

рительной трубки различный. В ротовой полости, глотке и пи-

щеводе он многослойный плоский неороговевающий, выполня-

ющий барьерно-защитную функцию. В желудке – однослойный столбчатый железистый, а в кишечнике – однослойный столб-

чатый каемчатый эпителий. Последние выполняют не только секреторную, экскреторную, но и всасывательную функции. Задний отдел пищеварительной трубки так же, как и передний, выстлан, многослойным плоским неороговевающим эпителием.

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью, в которой располагаются сосудисто-нервные сплетения, простые железы (пищевод, желудок), крипты (кишечник) и лимфоидные узелки.

Мышечная пластинка образована одним-тремя в зависимости от отдела слоями миоцитов гладкой мышечной ткани.

Вслизистой оболочке рта она отсутствует.

Подслизистая основа (часто описывается как самостоятельная оболочка) образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью. В некоторых отделах ротовой полости она может отсутствовать. В подслизистой основе пищевода, желудка и кишечника располагаются подслизистые сосудистые и нервные (Мейснера) сплетения, скопления лимфатических узелков (фолликулов и) концевые отделы сложных экзокринных желез (пищевод, двенадцатиперстная кишка).

Мышечная оболочка представлена двумя (в желудке тремя) слоями мышц – внутренним циркулярным и внешним продольным. В начальном и конечном отделах пищеварительной трубки она представлена поперечнополосатой мышечной тканью, а в среднем – гладкой. Между слоями мышц в межмышечной соединительной ткани располагаются межмышечное нервное (ауэрбаховское) и сосудистое сплетения. Сокращения мышечной оболочки обеспечивают изменения просвета пищеварительной трубки, перемешивание химуса с секретом, что способствует его переваривание и перемещение пищевых и каловых масс в каудальном направлении.

265

Большая часть пищеварительной трубки покрыта серозной оболочкой, состоящей из соединительнотканной основы, покрытой мезотелием. Под серозной оболочкой располагаются подсерозные нервное и сосудистое сплетения. Функция серозной оболочки сводится к секреции серозной жидкости, регуляции ее постоянства путем всасывания, что обеспечивает влажность и легкую подвижность пищеварительной трубки. Слущивание мезотелия серозной оболочки при воспалительных процессах приводит к развитию болевого синдрома, ограничению подвижности органов пищеварительной системы и развитию спаек, а иногда к кишечной непроходимости. Пищеварительный канал в переднем (над диафрагмой) и заднем отделах покрыт адвентициальной оболочкой образованной рыхлой волокнистой соединительной тканью.

Иннервация. Чувствительная иннервация органов пищеварительной системы осуществляется нейронами спинальных ганглиев, ядер блуждающего нерва и нейронами II типа Догеля интрамуральных ганглиев. Эфферентная иннервация пищеварительного канала обеспечивается экстрамуральными (симпатический отдел), и интрамуральными (парасимпатический отдел) ганглиями межмышечного, подслизистого и подсерозного нервных сплетений.

Развитие. Основные органы пищеварительной системы образуются в процессе развития эмбриональной кишечной трубки. Эпителиальная выстилка пищеварительной трубки и железы развиваются из энтодермы, эктодермы и прехордальной пластинки. Соединительнотканные и гладкомышечные структуры органов пищеварения формируются из мезенхимы, скелетная мускулатура – из миотомов сомитов, а мезотелий серозных оболочек – из париетального листка спланхнотома.

Передний отдел пищеварительной системы

Передний отдел пищеварительной системы включает ротовую полость, глотку и пищевод. Функции его заключаются в принятие пищи, её механической и химической обработке, определении ее вкусовых качеств, участии в акте артикуляции (ротовая полость), глотании пищевого комка и передвижении его в каудальном направлении.

266

К органам ротовой полости относятся губы, щеки, десны, твердое и мягкое небо, язык, миндалины и зубы. В ротовую полость открываются выводные протоки больших и малых слюнных желез.

Губы

Губы прикрывают вход в ротовую полость. Основу губ составляет поперечнополосатая мышечная ткань. В губе различают кожную, переходную и слизистую части.

Кожная часть расположена снаружи и имеет строение кожи, покрытой многослойным плоским ороговевающим эпителием (эпидермисом). В собственно коже располагаются концевые отделы потовых и сальных желез, корни волос. В переходной или промежуточной части губы толщина рогового слоя эпидермиса уменьшается. В эпидермис вдаются длинные соединительнотканные сосочки, содержащие множество нервных окончаний и кровеносных капилляров. Содержащаяся в них кровь просвечивается через тонкий эпидермис и обуславливает розовый цвет губ. Сальные железы здесь сохранены, а потовые железы и корни волос отсутствуют. Слизистая часть губы расположена изнутри и покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, толщина которого существенно увеличена. Собственная пластинка представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью с обилием эластических волокон, образующей сосочки, вдающиеся в эпителий. Мышечная пластинка слизистой отсутствует. Поэтому собственная пластинка без четких границ переходит в подслизистую основу. В подслизистой основе располагаются концевые отделы сложных альвеолярнотрубчатых губных слюнных желез, вырабатывающих слизистобелковый секрет. За подслизистой основой располагаются скелетные мышцы образующие основу губ.

Щеки

Щеки – кожно-мышечные образования, ограничивающие с боков преддверие ротовой полости. Основу щек составляет поперечнополосатая мышечная ткань, покрытая снаружи тонкой кожей, а изнутри – слизистой оболочкой. В последней различают многослойный плоский неороговевающий эпителий, распо-

267

ложенную под ним собственную пластинку непосредственно переходящую в подслизистую основу. В ней, как и между пучками поперечнополосатых мышечных волокон, расположено большое количество мелких щечных слюнных желез, вырабатывающих слизисто-белковый секрет. На поверхность слизистой щеки на уровне второго верхнего коренного зуба открывается проток околоушной слюнной железы.

Десны

Десны – часть слизистой оболочки ротовой полости, плотно сращенной с надкостницей альвеолярных выростов верхней и нижней челюсти, окружающих зубные луночки. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием, который в области шейки зуба срастается с кутикулой эмали зуба. Вокруг зуба в области шейки располагается кольцевой десневой карман, отделяющий зуб от десны. Подслизистая основа отсутствует. Десны обильно иннервированы. В эпителии находятся свободные нервные окончания, а в собственной пластинке – инкапсулированные и неинкапсулированные нервные окончания.

Твердое и мягкое небо. Язычок

Твердое и мягкое небо представляет собой перегородку между носовой и ротовой полостями. В основе твердого неба лежит кость, покрытая слизистой оболочкой. Подслизистая основа в ней отсутствует, поэтому слизистая оболочка собственной пластинкой прочно сращена с надкостницей костной основы. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. В среднем участке твердого неба между надкостницей и слизистой оболочкой располагаются группы разветвленных альвеолярно-трубчатых небных слюнных желез.

Мягкое небо, переходящее в язычок, является продолжением твердого неба. Основу мягкого неба и язычка образует скелетная мышечная и плотная оформленная соединительная ткани, покрытые слизистой оболочкой, в которой различают две поверхности – ротоглоточную и носоглоточную. Между ними выделяют переходную зону. Собственная пластинка ротогло-

268

точной поверхности слизистой оболочки мягкого неба и язычка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, а носоглоточная – однослойным многорядным столбчатым мерцательным эпителием, характерным для верхних дыхательных путей. На этой поверхности открываются протоки мелких желез, вырабатывающих секрет слизистого характера. В язычке скопления желез находится и внутри мышечной основы. Ее поперечнополосатая мышечная ткань имеет особенности. Мышечные волокна ее ветвятся и образуют анастомозы.

Язык

Язык – мышечный орган, который кроме участия в механической обработке пищи, глотании, обеспечивает артикуляцию, дегустацию, восприятие вкусовых и тактильных раздражений, участвует в слюнообразовании и иммунной защите. Основу его составляет поперечнополосатая мышечная ткань, волокна которой идут в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. Благодаря этому язык может совершать сложные движения. В толще мышц языка, вблизи поверхности располагаются слюнные железы. В языке различают нижнюю, верхнюю и боковые поверхности.

Слизистая оболочка на верхней и боковой поверхностях языка ввиду отсутствия подслизистой основы, прочно сращена c мышечной основой языка, и состоит из многослойного плоского неороговевающего или частично ороговевающего эпителия и собственной пластинки. В области корня языка под слизистой оболочкой расположена язычная миндалина, входящая в состав кольца Пирогова. Собственная пластинка слизистой покрытая эпителием, выпячиваясь, образует на верхней поверхности язы-

ка четыре типа сосочков: нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые (окруженные валиком).

Наиболее многочисленные нитевидные сосочки. Они располагаются по всей поверхности языка. Их высота достигает 0,3 мм. Они покрыты многослойным плоским частично ороговевающим эпителием. При различных заболеваниях роговые чешуйки медленно слущиваются, и язык покрывается белым налетом («обложенный» язык). Роль этих сосочков – обеспече-

269

ние механической обработки пищи. В них содержатся тактильные рецепторы. Остальные три вида сосочков в составе покрывающего их эпителия имеют вкусовые почки или луковицы.

Грибовидные сосочки менее многочисленны, имеют форму гриба с узким основанием. Расположены на спинке языка, преимущественно у его кончика и по краям.

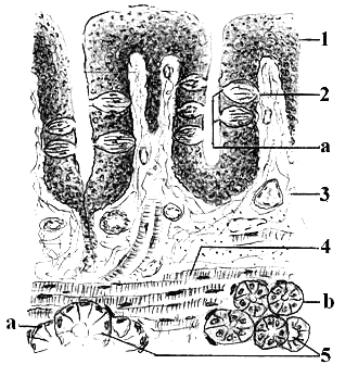

Листовидные сосочки находятся на боковых поверхностях языка, хорошо развиты у детей. Их высота достигает 2– 5 мм. На боковых поверхностях этих сосочков, в эпителии располагается большое количество вкусовых почек. В промежутке между сосочками открывается протоки малых слюнных желез языка (рис. 12.1).

Рисунок 12.1 – Листовидные сосочки языка:

1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий;

2 – вкусовые луковицы: a) вкусовые поры; 3 – собственный слой слизистой оболочки; 4 – мышцы языка; 5 – концевые отделы слюнных желез: a) слизистые; b) серозные

Желобоватые сосочки расположены на спинке языка, между его телом и корнем в количестве 6–12 штук. В отличие от грибовидных, они не возвышаются над поверхностью эпителия. Снаружи по окружности желобка располагается валик. В толще

270