2 курс / Гистология / Гистология,_цитология_и_эмбриология_Зиматкин_С_М_Ред_

.pdfэпителия боковых поверхностей желобка расположены вкусовые почки. В соединительнотканной строме сосочков имеются пучки мышечных клеток, обеспечивающих сближение сосочка с валиком. Секрет, выделяющийся из выводных протоков слюнных белковых желез, расположенных у основания сосочков, способствует промыванию желобка от скапливающихся в нем пищевых частиц, микробов.

Вкусовая почка образует периферическую часть вкусового анализатора. Их у человека насчитывается более двух тысяч. Почка имеет эллипсоидную форму, занимает всю толщину эпителиального пласта сосочков, состоит из трех типов клеток: сен-

сорных (вкусовых), поддерживающих и базальных.

Нижняя поверхность языка, выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием, ровная, не содержит сосочков. Она имеет хорошо развитую собственную пластинку и подслизистую основу и поэтому подвижная. На переднем крае уздечки открываются протоки подчелюстной и подъязычной слюнных желез. Обильная васкуляризация слизистой, высокая проницаемость ее эпителия используется в медицине для сублингвального («под язык») введения многих лекарственных препаратов (валидол, нитроглицерин).

Железы языка многочислены, их концевые отделы расположены в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между мышечными волокнами и в подслизистой основе слизистой нижней поверхности языка. Различают три вида: белковые, слизистые и смешанные железы. Все они простые трубчатые или альвеолярно-трубчатые. В корне языка лежат слизистые, в теле – белковые, а в кончике – смешанные слюнные железы.

Большие слюнные железы

В ротовую полость, открываются протоки трех пар больших слюнных желез – околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных. Сюда же выделяется секрет малых слюнных желез – губных, щечных, нёбных и язычных. Секреторный продукт слюнных желез образует слюну. За сутки её количество составляет около 1,5 л. В состав слюны входит 99% воды, 1% сухого остатка, состоящего из неорганических (ионы натрия, калия,

271

кальция и пр.) и органических соединений. К последним принадлежат ферменты (амилаза, мальтаза, гиалуринидаза, лизоцим, пепсино- и трипсиноподобные ферменты, кислая и щелочная фосфатаза, нуклеаза), слизь (гликопротеины, протеогликаны). В слюне могут быть лейкоциты, эпителиальные клетки и экскреторные вещества – мочевая кислота, йод, креатин. Лизоцим обладает бактерицидным действием, т. к. разрушает бактериальную стенку.

Кроме того, слюна увлажняет пищу, способствует ее механической обработке, дегустации, акту глотания, под ее воздействием начинается также первичная химическая обработка. Кроме внешнесекреторной функции большие слюнные железы выделяют непосредственно в кровь ряд биологически активных веществ – паротин, инсулиноподобный фактор, лимфоцитостимулирующий фактор, фактор роста нервов, эпителия, калликреин, вызывающий расширение кровеносных сосудов, ренин, приводящий к их сужению и усиливающий секрецию альдостерона. Все железы секретируют по мерокриновому типу.

Строение. Большие слюнные железы – паренхиатозные органы, состоящие из стромы и паренхимы. Строма представлена соединительнотканной капсулой, отходящими от нее прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани с кровеносными сосудами и нервами, разделяющими железу на дольки. Паренхима представлена концевыми отделами и выводными протоками.

Все большие слюнные железы по строению являются

сложными разветвленными альвеолярными или альвеолярнотрубчатыми железами.

Околоушные слюнные железы

Это сложные разветвленные альвеолярные железы вырабатывающие серозный ( белковый) секрет. Отходящие от капсулы соединительнотканные прослойки разделяют железы на дольки, в которых располагаются серозные (белковые) концевые отделы (ацинусы). Последние образованы конической формы секреторными клетками, вырабатывающими секрет серозного (белкового) характера. В центре клеток расположены ядра округлой формы. Их цитоплазма отличается развитой гра-

272

нулярной цитоплазматической сетью и пластинчатым комплексом. Секреторные гранулы, расположенные в апикальном отделе цитоплазмы, окрашиваются оксифильно. Снаружи от секреторных клеток находятся звездчатые миоэпителиальные клетки, а затем располагается базальная мембрана, окруженная сетью кровеносных капилляров. Миоэпителиальные клетки своими отростками охватывают снаружи ацинус, и их сокращения способствуют выделению белкового секрета. К системе выводных протоков принадлежат вставочные, исчерченные, междольковые и общий выводной протоки.

Вставочные протоки начинаются от ацинуса, выстланы плоским или кубическим эпителием, окруженным миоэпителиоцитами. Исчерченные протоки образованы призматическими эпителиоцитами, имеющими в апикальной части микроворсинки, а в базальном отделе, как установлено электронномикроскопически – глубокие инвагинации цитолеммы – базальную исчерченность с расположенными между ними митохондриями. Это способствует активному всасыванию из слюны воды и ионов натрия. Внутридолькоые и междольковые выводные протоки выстланы вначале двухрядным, а затем, как и общий, многослойным плоским эпителием.

Поднижнечелюстные слюнные железы

Это сложные разветвленные альвеолярные и альвеолярнотрубчатые железы, вырабатывающие смешанный секрет с преобладанием серозного (белкового) компонента. В дольках железы находятся концевые отделы двух типов: серозные ( белковые) и смешанные. Белковые концевые отделы составляют большинство, состоят из 10–15 сероцитов,

окруженных миоэпителиоцитами и базальной мембраной.

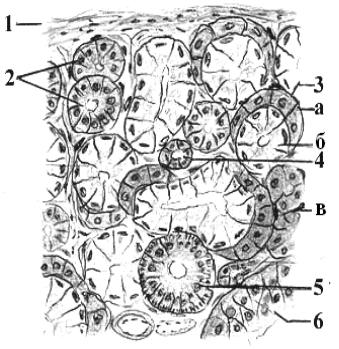

Сероциты, как и в околоушной железе, имеют развитую гранулярную цитоплазматическую сеть, комплекс Гольджи. Между клетками располагаются секреторные канальцы, способствующие выведению продуктов синтетической деятельности сероцитов (рис. 12.2).

Смешанные ацинусы в центральной части состоят из мукоцитов, а в периферической – сероцитов, охватывающих в виде

273

полулуний мукоциты. Снаружи сероцитов располагаются миоэпителиальные клетки, окруженные базальной мембраной. Мукоциты – клетки конической формы, крупнее сероцитов, заполнены слизистым секретом, отличаются слабобазофильной цитоплазмой и расположенным в ее основании уплощенным ядром. В цитоплазме мукоцитов, в отличие от сероцитов, содержится хорошо развитая гладкая цитоплазматическая сеть, комплекс Гольджи.

Рисунок 12.2 – Подчелюстная слюнная железа:

1 – капсула; 2 – серозный (белковый) концевой отдел с сероцитами; 3 – смешанный концевой отдел: a) серо-мукозныя полулуния;

б) слизистые секреторные клетки (мукоциты); в) миоэпителиальные клетки; 4 – вставочный проток; 5 – исчерченный проток. 6 – внутридольковый выводной проток (фрагмент)

Сероциты ничем не отличаются от таковых околоушных желез: имеют развитую гранулярную цитоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, но окрашиваются из-за наличия в них секреторного продукта белковой природы оксифильно. Их ядра имеют округлую форму, располагаются в центре клетки.

Система выводных протоков состоит из тех же отделов,

что и в околоушной железе. Однако ввиду превращения эпителиоцитов вставочных отделов в мукоциты концевых отделов

274

вставочные отделы короче и выявляются реже. Исчерченные отделы хорошо развиты, выстланы призматическим эпителием с ацидофильной зернистостью и базальной исчерченностью. На апикальной поверхности эпителиоцитов имеются микроворсинки. Среди этих клеток встречаются малодифференцированные клетки, бокаловидные и клетки с электронно-плотными гранулами. С последними связана эндокринная функция железы. Внутридольковые, междольковые и общий выводной проток аналогичны таковым в околоушной железе.

Подъязычные слюнные железы

По строению это сложные разветвленные альвеолярнотрубчатые железы с преобладанием в секрете веществ слизистой природы. Серозных (белковых) концевых отделов крайне мало, преобладают слизистые и, в меньшей степени, смешанные. Надо отметить, что сероциты белковых полулуний смешанных концевых отделов этой железы кроме белкового секрета могут вырабатывать и слизь. Слизистые концевые отделы состоят из мукоцитов и окружающих звездчатых миоэпителиоцитов. Вставочные и исчерченные протоки развиты слабее, нежели в околоушной и подчелюстной слюнных железах. Общий выводной проток открывается в ротовую полость рядом с протоком поднижнечелюстной железы на переднем крае уздечка языка.

Все слюнные железы обильно васкуляризованы. Вокруг концевых отделов мелкие артерии образуют густую, оплетающую их капиллярную сеть. Иннервируются концевые отделы симпатическим и парасимпатическим отделами нервной системы. Раздражение симпатических эфферентных путей ведет к образованию вязкой слюны, а парасимпатических – жидкого серозног (белкового) секрета.

Развиваются большие слюнные железы на втором месяце эмбриогенеза из эктодермальной эпителиальной выстилки ротовой полости (концевые отделы, выводные протоки) и мезенхимы (строма, сосуды). Из этих же источников формируются серозные (белковые), слизистые экзокриноциты и звездчатые миоэпителиоциты.

275

Зубы

Зубы являются частью жевательного аппарата, принимают участие в артикуляции, имеют важное косметическое значение.

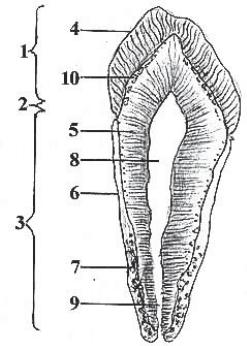

Анатомически в зубе различают коронку, шейку и корень. Коронка выступает над поверхностью десен, а корень, один или несколько, погружен в альвеолярную ячейку челюсти. Шейка – узкая средняя часть зуба, охватываемая десной. Зуб состоит из твердых (эмаль, дентин, цемент) и мягких (пульпа) тканей

(рис. 12.3).

Дентин представляет собой разновидность костной ткани, образует основу зуба, располагается в области его коронки, шейки и корня. Дентин включает 72% неорганических и 23% органических веществ. Среди неорганических веществ, образующих кристаллы, преобладают фосфорнокислые соли кальция, магния и незначительное содержание фтористого кальция. Органическим составным компонентом дентина является, главным образом, коллаген I типа, образующий пучки коллагеновых волокон, склеенных основным веществом, подвергающимся обызвествлению. В периферической части дентина коллагеновые волокна имеют радиальное направление – плащевой дентин, а во внутреннем тангенциальное – околопульпарный дентин. В наружных участках дентин местами необызвествлен – интерглобулярные пространства. Основное вещество дентина прони-

зано дентинными трубочками (канальцами), в которых рас-

полагаются отростки дентинобластов и тканевая жидкость. Дентинные канальцы идут в радиальном направлении, соединяются с интерглобулярными пространствами и играют большую роль в трофике дентина и эмали. На границе дентина и пульпы располагается предентин, представляющий собой молодой, еще не обызвествленный дентин (рис. 12.3).

Тела дентинобластов располагаются в периферической зоне пульпы зуба, прилегающей к дентину. Они имеют грушевидную форму, их цитоплазма имеет развитую гранулярную цитоплазматическую сеть, митохондриальный аппарат и комплекс Гольджи. От суженной апикальной поверхности клеток отходит длинный, разветвляющийся по дентинным канальцам отросток. Продуктом синтетической деятельности этих клеток является

276

коллаген и основное вещество, из которых формируется дентин. В сформированном зубе при помощи отростков дентинобластов осуществляется трофика дентина. Благодаря активности дентинобластов образование дентина может происходить у взрослого человека при повреждении дентина – вторичный дентин. Неправильное расположение дентинобластов может привести к образованию островков дентина в пульпе зуба (дентикли).

Рисунок 12.3 – Зуб в продольном разрезе:

1 – коронка; 2 – шейка; 3 – корень; 4 – эмаль; 5 – дентин, дентинные трубочки; 6 – цемент бесклеточный; 7 – цемент клеточный; 8 – пульпарная полость; 9 – корневой канал; 10 – интерглобулярные пространства

Эмаль – наиболее твердая часть зуба, покрывающая дентин в области коронки (рис. 12.3). Содержит 96–97% неорганических веществ – фосфаты и карбонаты кальция, фторид кальция и 3–4% органических – белки-гликопротеины, из которых построен тонкофибриллярный матрикс эмали. Диаметр гликопротеиновых фибрилл составляет 25 нм. Структурно-функциональной единицей эмали является эмалевая призма. Последняя имеет толщину 3–5 мкм и состоит из вышеназванных фибрилл, между которыми располагаются кристаллы гидроксиапатита. Каждая эмалевая призма имеет извилистый (S-образный) ход, расположена перпендикулярно дентину и образуется в эмбриогенезе в результате

277

деятельности энамелобластов. Эмалевые призмы склеены менее обызвествленным веществом – межпризменным матриксом, играющим значительную роль в трофике эмали. Эмаль соединяется с дентином с помощью интердигитаций. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой, весьма устойчивой к действию кислот. Однако кутикула с возрастом быстро стирается.

Образование эмали при развитии зуба осуществляется клетками амелобластами. Амелобласты – клетки цилиндрической формы, имеющие хорошо развитую гранулярную цитоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондриальный аппарат. Выделение продуктов синтетической деятельности энамелобластов осуществляется их апикальной частью, что приводит к образованию в эмбриональный период эмалевых призм. К моменту полного формирования зуба энамелобласты редуцируются и образование эмали прекращается.

Цемент по строению напоминает грубоволокнистую костную ткань, покрывающую дентин в области шейки и корня зуба (рис. 12.3). В склеивающем аморфном веществе находятся 70% минеральных веществ. Различают два типа цемента: клеточный (на нижней части корня) и бесклеточный (на верхней части корня). Клеточный цемент содержит клетки – цементоциты. Бесклеточный цемент состоит только из межклеточного вещества, радиальные коллагеновые волокна которого продолжаются в периодонт и далее в виде прободающих волокон проникают в состав альвеолярной кости. Питание цемента осуществляется диффузно из сосудов пульпы и периодонта.

Пульпа зуба представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, находится в зубной полости, обеспечивает питание, иннервацию и регенерацию тканей зуба. Различают три разных по строению и функции слоя пульпы: периферический,

промежуточный и центральный.

Периферический слой состоит из незрелых коллагеновых (преколлагеновых) волокон и расположенных в несколько рядов тел дентинобластов. Последние имеют вытянутую форму, базофильную цитоплазму с развитым белоксинтезирующим и секреторным аппаратами. От апикальной части клеток отходит длинный отросток, проникающий в дентинный каналец. При развитии

278

зуба дентинобласты продуцируют вещества, образующие дентин. Дентинобласты играют значительную роль в процессах трофики, регенерации и минерализации тканей зуба. Расположенные у апикального отдела дентинобластов преколлагеновые волокна продолжаются непосредственно в коллагеновые волокна дентина.

В промежуточном слое пульпы расположены незрелые дентинобласты и преколлагеновые волокна

Центральный слой содержит сосудисто-нервные пучки, расположенные в рыхлой неоформленной соединительной ткани, богатой малодифференцированными клетками, макрофагами и фибробластами.

Периодонт образован плотной соединительной тканью. Он не только обеспечивает укрепление зуба в лунке челюсти, но и амортизирует оказываемое зубом давление на кость при жевании. Его называют также зубной связкой. Образован толстыми пучками коллагеновых волокон, имеющими преимущественно косую направленность, дающими возможность удерживать зуб в подвешенном состоянии. Между пучками коллагеновых волокон располагаются кровеносные сосуды и нервные волокна. В области шейки зуба периодонт уплотняется образует циркулярную зубную связку. Периодонт содержит нервные окончания, реагирующих на изменение давления на зуб при жевании.

Герметизм периодонта обеспечивается плотным соединением эпителия десен с кутикулой эмали шейки зуба. Нарушение этой целостности приводит к инфецированию периодонта и его воспалению.

Васкуляризация и иннервация зуба осуществляется раз-

ветвлением в пульпе зуба верхнечелюстной артерии и веточек тройничного нерва. В пульпе обнаружены разветвления и лимфатических капилляров. Вопрос о чувствительности дентина остается спорным.

С возрастом свойства тканей зуба меняются. На жевательной поверхности частично стирается эмаль, дентин, в тканях зуба возрастает содержание минеральных веществ. На корне зуба увеличивается количество цемента. Пульпа зуба, в результате ухудшения питания, подвергается атрофии. Дентинобласты превращаются в дентиноциты и процесс новообразования дентина прекращается.

279

Регенерация тканей зуба. Реакция на повреждение со стороны разных тканей зуба неодинаковая. Эмаль после повреждения не восстанавливается. Дентин и пульпа на повреждение реагируют пролиферацией предентинобластов, превращением их в дентинобласты и увеличением синтетической деятельности последних. В результате этого со стороны пульпы зуба в области повреждения наслаивается вторичный дентин. Цемент зуба и периодонт восстанавливается плохо.

Развитие. Основными источниками тканей зуба являются эпителий слизистой оболочки ротовой полости и мезенхима. У человека различают две генерации зубов: молочные и постоянные. Их развитие идет однотипно и из одинаковых источников. Молочные зубы закладываются в конце второго месяца эмбрионального развития, и развитие их проходит три последова-

тельных стадии: 1) образование зубных пластинок и зубных почек, 2) формирование зубных эпителиальных органов и 3) гистогенез тканей зуба – дентина, эмали, цемента и пульпы.

Зубная пластинка – впячивание эпителия ротовой полости в подлежащую мезенхиму. Несколько позже у глубокого края пластинки появляются в виде колбовидных впячиваний эмалевые (зубные) почки. В каждую почку врастает мезенхима, что приводит к образованию зубного (эмалевого) органа, имеющего форму двустенного бокала. Врастая в зубной орган, мезенхима образует зубной сосочек. Уплотняющая вокруг зубного (эмалевого) органа мезенхима формирует зубной мешочек. Эти три компонента – зубной (эмалевый) орган, зубной сосочек и зубной мешочек – составляют зубной зачаток. Из его компонентов образуются ткани зуба.

Первыми из поверхностных клеток зубного сосочка созре-

вают дентинобласты (одонтобласты). Они имеют хорошо развитую цитоплазматическую сеть, пластинчатый комплекс, как органеллы синтеза внеклеточных белков – коллагена I типа, гликопротеинов, идущих на формирование матрицы дентина. Позже в эту матрицу откладываются минеральные вещества, образуя кристаллы. С утолщением дентина удлиняются отростки одонтобластов, которые замуровываются в межклеточное вещество и остаются в трубочках дентина, которые придают дентину харак-

280