- •Общая физиология возбудимых тканей

- •Раздражимость и возбудимость. Виды возбудимых тканей и их свойства. Общие и специфические признаки возбуждения. Законы возбуждения (силы, времени и градиента). Классификация раздражителей.

- •Физиологические особенности мембран возбудимых тканей. Роль

- •Природа потенциала покоя (определение и механизмы

- •Природа потенциала действия, характеристика его фаз. Закон

- •Механизмы проведения возбуждения по мякотным и

- •Особенности структурно-функциональной организации

- •Структура и физиологические свойства химического синапса.

- •Нейротрансмиттеры и их классификация. Особенности

- •Виды мышц. Механизм сокращения и расслабления скелетных

- •Виды сокращения скелетных мышц. Механизм развития

- •Функции центральной нервной системы. Основные принципы

- •18. Физиология базальных ядер полушарий.

- •19.Физиология коры. Ультраструктура новой коры. Зоны коры мозга и их функции.

- •20. Физиология лимбической системы. Структура, роль. Большой лимбический круг Пейпеца.

- •21. Физиология вегетативной системы. Особенности симпатической, парасимпатической, метасимпатической систем. Нейромедиаторы симпатической и парасимпатической систем.

- •Зрительная сенсорная система. Участие структур глазного яблока в

- •Строение и функциональное значение сетчатки. Виды

- •Теории цветоощущения. Основные формы нарушения цветового восприятия. Периметрия. Участие зрительной коры в формировании зрительного ощущения и восприятия.

- •Слуховая сенсорная система. Особенности строения и свойств звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов. Механизмы восприятия и анализа звуков. Физиология слуховой коры.

- •Обонятельная сенсорная система. Классификация и рецепция запахов. Проводящие пути и центральные отделы обонятельной системы. Ароматерапия.

- •Вкусовая сенсорная система. Вкусовая рецепция. Проводящие пути и центральные отделы вкусовой системы. Классификация вкусовых ощущений. Вкусовая адаптация.

- •Болевая сенсорная система. Современные представления о ноцицепции и центральных механизмах боли. Теории и виды боли. Антиноцицептивная система.

- •Физиология соматосенсорной системы. Виды кожных и мышечных рецепторов. Проводящие пути кожной и мышечной информации. Соматосенсорная кора мозга.

- •Физиология внд

- •Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). Классификация, физиологическая роль.

- •Понятие о внд (работы и.П. Павлова). Отличия безусловных и условных рефлексов. Свойства условных рефлексов. Правила выработки условных рефлексов. Классификация условных рефлексов.

- •Механизмы образования условных рефлексов. Динамический

- •Теория функциональных систем п.К. Анохина и её значение для

- •Физиология потребностей и мотиваций. Теории возникновения

- •Физиология эмоций. Биологическая роль; вегетативные,

- •Физиология памяти. Виды и теории памяти. Механизмы

- •Функциональная асимметрия коры больших полушарий.

- •Типы высшей нервной деятельности, их классификация и

- •Физиология сна. Функции сна. Фазы и стадии сна, изменения

- •Сознание. Физиологические основы сознания. Критерии оценки

- •Основные этапы процесса дыхания. Физиологическая роль

- •Физиологические механизмы вдоха и выдоха. Виды дыхательных

- •Вопрос 45.

- •Вопрос 46.

- •Вопрос 47.

- •Вопрос 48.

- •Вопрос 49.

- •Вопрос 50.

- •Вопрос 51.

- •Вопрос 52.

- •Вопрос 54.

- •Тоны сердца, их происхождение. Аускультация и

- •Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца.

- •Экстракардиальные механизмы регуляции деятельности сердца.

- •Внесердечные гуморальные механизмы регуляции деятельности

- •Функциональная классификация сосудов. Основные параметры

- •Кровяное давление, его виды и роль. Расчет пульсового, среднего

- •Артериальный пульс, его происхождение и клинико

- •Структурно-функциональная характеристика компонентов

- •Строение и функции лимфатической системы. Механизмы

- •Современные представления о локализации и строении

- •Гуморальная регуляция кровообращения. Сосудосуживающие и

- •Понятие о внутренней среде организма и системе крови. Состав,

- •Физиология эритроцитов. Количество, размер, форма, время жизни

- •Физиология лейкоцитов. Лейкопоэз и его регуляция.

- •Физиология тромбоцитов. Количество тромбоцитов, их строение,

- •Свертывание крови. Механизмы сосудисто-тромбоцитарного и

- •Группы крови. Аво и Rh системы: характеристика

- •Физиология гипоталамо-гипофизарной системы. Гормоны

- •Физиология щитовидной железы. Значение и механизмы действия тиреоидных гормонов. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы.

- •Физиология паращитовидных желёз. Функции кальцитонина, паратиреоидных гормонов и витамина d в регуляции кальциевого гомеостаза.

- •Физиология надпочечников. Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников: механизмы действия и эффекты. Механизмы контроля деятельности надпочечников.

- •Физиология половых желез. Механизмы действия половых гормонов и вызываемые ими эффекты. Механизмы регуляции секреции половых гормонов.

- •Яичники

- •Яички или семенные железы

- •Гормоны половых желез.

- •Андрогены

- •Эстрогены

- •Роль гормонов поджелудочной железы в регуляции углеводного,

- •Участие желез внутренней секреции в приспособительной

- •81. Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. Физиологические механизмы слюноотделения, жевания и глотания. Количество, состав и свойства слюны. Роль слюны в пищеварении.

- •85. Пищеварение в толстом кишечнике. Моторика толстого кишечника и ее регуляция. Значение для организма микрофлоры толстого кишечника. Механизмы регуляции выделения непереваренных остатков пищи.

- •87.Физиология терморегуляции. Температура карта тела человека и её суточные колебания. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи.

- •88. Общая функциональная характеристика систем выделения (почки, кишечник, легкие, кожа). Почка как истинный орган выделения. Выделительные и невыделительные функции почки.

- •Нефрон как структурно-функциональная единица почек.

- •Процессы реабсорбции и секреции в почках. Количество и состав

Виды сокращения скелетных мышц. Механизм развития

одиночных и суммированных (тетанических) сокращений мышц. Механизмы мышечного тонуса. Оптимум и пессимум мышечного сокращения.

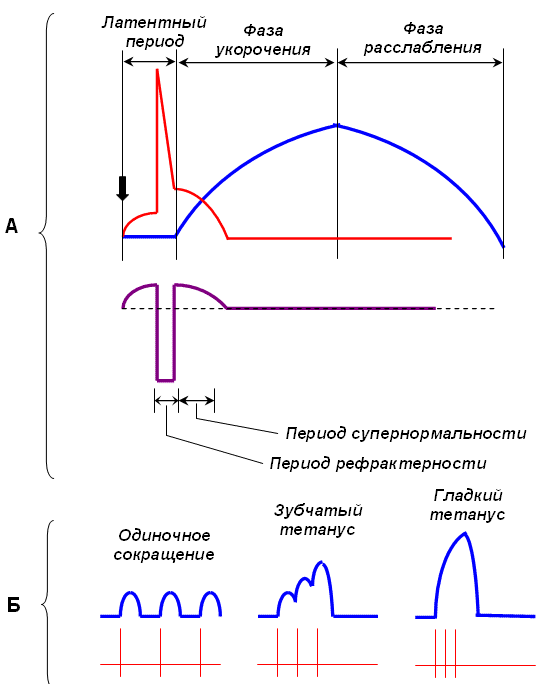

Существует два вида мышечных сокращений – одиночное и тетаническое. Одиночное мышечное сокращение является единственным видом сокращений для сердечной мышцы, а в скелетной мускулатуре оно носит искусственную этиологию и возникает в ответ на одиночный электрический сигнал и возникновение потенциала действия (ПД). Такое сокращение, длящееся » 100 мс, имеет форму волны и включает три фазы:

1 – латентный период (от 2-3 до 10 мс), длящийся от момента нанесения раздражения до начала сокращения, 2 – фаза укорочения или сокращения (40-50 мс) 3 – фаза расслабления (около 50мс). В естественных условиях импульсы поступают не одиночно, а сериями не менее 15-50 имп/с, на что мышца отвечает возникновением тетанического сокращения (тетануса). В его основе лежит явление суммации нескольких одиночных сокращений. В зависимости от частоты импульсов различают зубчатый и гладкий тетанус

Зубчатый тетанус (неполный) возникает в том случае, когда каждый последующий импульс приходит в фазу расслабления мышцы.

Если частота раздражения выше, и каждый последующий импульс приходит в фазу укорочения мышцы, то происходит полная суммация, и тетаническое сокращение носит слитный характер –гладкий тетанус (полный).

Одиночное сокращение. Раздражение мышцы или иннервирующего ее двигательного нерва одиночным стимулом вызывает одиночное сокращение мышцы. В нем различают две основные фазы: фазу сокращения и фазу расслабления. Сокращение мышечного волокна начинается уже во время восходящей ветви ПД. Длительность сокращения в каждой точке мышечного волокна в десятки раз превышает продолжительность ПД. Поэтому наступает момент, когда ПД прошел вдоль всего волокна и закончился, волна же сокращения охватила все волокно и оно продолжает быть укороченным. Это соответствует моменту максимального укорочения или напряжения мышечного волокна.

Сокращение каждого отдельного мышечного волокна при одиночных сокращениях подчиняется закону "все или ничего" - сокращение, возникающее как при пороговом, так и при сверхпороговом раздражении, имеет максимальную амплитуду. Величина же одиночного сокращения всей мышцы зависит от силы раздражения. При пороговом раздражении сокращение ее едва заметно, с увеличением же силы раздражения оно нарастает, пока не достигнет известной высоты, после чего уже остается неизменной (максимальное сокращение). Это объясняется тем, что возбудимость отдельных мышечных волокон неодинакова, и поэтому только часть их возбуждается при слабом раздражении. При максимальном сокращении они возбуждены все.

Суммация сокращений и тетанус. Если на мышцу действуют два быстро следующих друг за другом сильных одиночных раздражения, то возникающее сокращение будет иметь большую амплитуду, чем максимальное одиночное сокращение. Сократительные эффекты, вызванные первым и вторым раздражением, как бы складываются. Это явление носит название суммации сокращений. Для возникновения суммации необходимо, чтобы интервал между раздражениями имел определенную длительность - он должен быть длиннее рефрактерного периода, но короче всей длительности одиночного сокращения, чтобы второе раздражение подействовало на мышцу раньше, чем она успеет расслабиться. Если второе раздражение поступает, когда мышца уже начала расслабляться, на миографической кривой вершина второго сокращения будет отделяться от первого западением. Если же второе раздражение действует, когда первое сокращение еще не дошло до своей вершины, то второе сокращение как бы сливается с первым, образуя вместе с ним единую суммированную вершину. Как при полной, так и при неполной суммации ПД не суммируются. Такое суммированное сокращение в ответ на ритмические раздражения называются тетанусом. В зависимости от частоты раздражения он бывает зубчатый и гладкий.

Причина суммации сокращений при тетанусе кроется в накоплении ионов Са++ в межфибриллярном пространстве до концентрации 5*106 мМ/л. После достижения этой величины дальнейшее накопление Са++ не приводит к увеличению амплитуды тетануса.

После прекращения тетанического раздражения волокна вначале расслабляются не полностью, и их исходная длина восстанавливается лишь по истечении некоторого времени. Это явление называется посттетанической , или остаточной контрактурой. Она связана с тем. что требуется больше времени для удаления из межфибриллярного пространства всего Са++, попавшего туда при ритмических стимулах и не успевшего полностью удалиться в цистерны саркоплазматического ретикулюма работой Са-насосов.

Если после достижения гладкого тетануса еще больше увеличивать частоту раздражения, то мышца при какой-то частоте начинает вдруг расслабляться. Это явление называется пессимумом. Он наступает тогда, когда каждый следующий импульс попадает в рефрактерность от предыдущего.

Повышение частоты и силы раздражения до известного предела вызывает увеличение высоты тетанического сокращения скелетной мышцы. Наиболее благоприятная частота нервных импульсов, поступающих в скелетную мышцу, вызывает наибольшую высоту тетануса. Эта частота называется оптимальной, или оптимумом частоты. Оптимуму частоты соответствует такая частота, при которой каждое последующее раздражение застает скелетную мышцу в состоянии наибольшей возбудимости, наблюдающейся в экзальтационной фазе.

Тонус - умеренное напряжение мышц, когда они находятся в состоянии относительного покоя. Тонус поддерживается за счет нервных импульсов, поступающих из центральной нервной системы даже в состоянии покоя. Источники импульсов - мотонейроны (альфа и гамма) передних рогов спинного мозга. Они должны сами находиться в состоянии тонуса.

Физиология ЦНС