тикальных нагрузок, принимаемая с коэффициентом надежности для постоянных нагрузок γf = 0,9, то же, для А8 – γf = 1,0.

Если условие (315) не выполняется, то для увеличения Qz устраивают колодки, нагели и т.д.

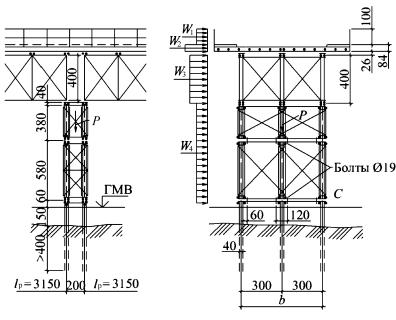

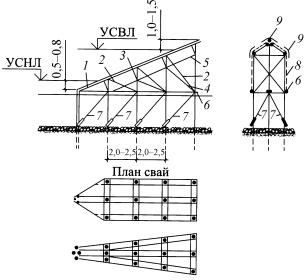

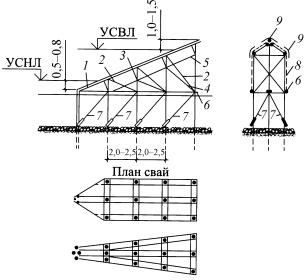

Рис. 148. Схема промежуточной опоры моста высотой 10 м

Рабочую ветровую поверхность конструкции поперек моста принимают равной:

−для дощато-гвоздевых ферм – боковой поверхности наветренной фермы;

−для ферм Гау – Журавского и башенных опор – площади, перпендикулярной направлению ветра и ограниченной контурами фермы или опоры;

−для прочих конструкций мостов средних пролетов рабочая ветровая поверхность принимается так же, как и для конструкций мостов малых пролетов.

Горизонтальную продольную нагрузку Wi для ферм Гау – Журавского следует принимать в размере 60 %, для пролетных

строений со сплошными стенками – 20 %, соответствующей полной поперечной горизонтальной нагрузке.

Горизонтальную продольную нагрузку на опоры моста следует принимать равной полной поперечной ветровой нагрузке.

4.3.3.Проверка рамной опоры на устойчивость

впоперечном направлении

от действия горизонтальной ветровой нагрузки

Конструкция опоры с поперечными рамами показана на рис. 148. На опоре лежат два пролетных строения Гау – Журавского с ездой поверху. Их расчетные пролеты – по 31,5 м каждый. В целях сокращения подсчетов нормативную интенсивность полной ветровой поперечной нагрузки Wn принимаем равной 0,98 кПа.

Элементы конструкций будут испытывать следующие ветровые усилия:

перила:

W1 = hlWnkγ fW = 1,0 33,5 0,98 0, 4 1, 4 = 18, 44 кН;

проезжая часть:

W2 = 0,84 33,5 0,98 1, 0 1, 4 = 38, 6 кН;

пролетное строение:

W3 = 4, 26 33,5 0,98 0,5 1, 4 = 97,9 кН;

опора в пределах высоты двух рам:

W4 = 2, 4 10 0,98 0,5 1, 4 = 16,5 кН.

Расчетный вес пролетного строения и опоры вычисляем по данным выполненных проектов.

Расход материалов и его вес (в деле) для пролетного строения:

лес сосновый: V = 156,3 м3, |

Р = 156,3 · 6,0 · 0,9 = 844,0 кН |

лес дубовый: |

V = 6,7 м3, |

Р = 6,7 · 7,7 · |

0,9 = 46,4 кН |

поковки: |

Рн = 44,4 кН, |

Р = 44,4 · 0,9 |

= 40,0 |

кН |

Итого: расчетный вес про- |

Р1 = 844 + 46,4 + 40 |

|

летного строения |

= 930,4 кН |

Для опоры выше прикрепления лежня рамы к свайному фундаменту:

лес сосновый: |

V = 28,4 м3, |

Р = 28,4 |

· 6,0 · 0,9 = 153,4 кН |

поковки: |

Рн = 6,7 кН, |

Р = 6,7 · 0,9 = 6,0 кН |

Итого: расчетный вес опоры |

Р2 = 153,4 + 6,0 = 159,4 кН |

Расчетный вес пролетного строе- |

Р = Р1 + Р2 = 930,4 + 159,4 = |

ния и опоры |

|

= 1089,8 кН. |

Опрокидывающий момент относительно оси, проходящей через центр пересечения крайнего куста свай с местом прикрепления лежня нижней рамы в точке С (см. рис. 148),

M u = ∑Wihi = 18, 4 15, 6 + 38,6 14,68 + 97,9 12 + + 16,5 5,0 = 2111 кН·м.

Удерживающий момент относительно той же оси

M z = P b2 = 1089,8 3 = 3269, 4 кН·м.

По формуле (314) проверяем устойчивость опоры против опрокидывания:

|

M u |

= |

2111 |

= 0,646 ≤ 0,909. |

|

M z |

3269, 4 |

|

|

|

Проверка показала, что ширина опоры поперек моста достаточна для восприятия ветровой нагрузки и подкосы к опоре не нужны.

Удерживающая сила трения между нижними рамами и насадками свайного фундамента

Qz = fP = 0, 2 1089,8 = 218 кН.

Сумма всех горизонтальных сил, сдвигающих опору,

Qr = 18, 4 + 38,6 + 97,9 +16,5 = 171, 4 кН.

По формуле (315) проверяем устойчивость положения опоры против сдвига

373

Qr |

= |

171, 4 |

= 0,786 ≤ |

m |

= 0,818. |

|

|

|

|

Qz |

|

218 |

|

γn |

Следовательно, специальных креплений рам опоры к насадкам не требуется, достаточно соединить рамы между собой и с насадками свай монтажными болтами диаметром 19 мм.

Аналогично проверяют устойчивость на опрокидывание и на сдвиг вдоль моста.

Более подробный пример расчета опор мостов средних пролетов приведен в работе [19].

4.4.Ледорезы и ряжевые опоры

4.4.1.Ледорезы

Опоры необходимо защищать от ударов льдин в период интенсивного ледохода. Для этого устраивают ледорезы, принимающие на себя удары и направляющие льдины в пролет под мостом. Количество, расположение и конструкция ледорезов зависят от типа опор моста, толщины льда и скорости движения льдин. Ледорезы, не задерживая льда, должны способствовать его дроблению и беспрепятственному проходу в пролеты моста.

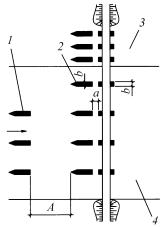

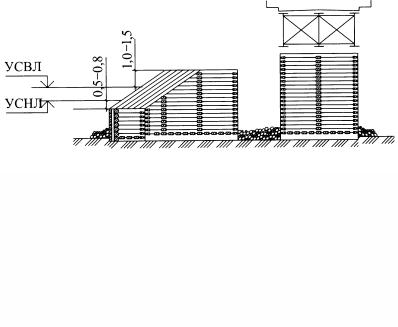

Как правило, ледорезы не связывают с опорами моста, чтобы оградить как опоры, так и пролетные строения от сотрясений при ударах льдин. Расстояние ледорезов от опор назначают в зависимости от скорости течения воды в период ледохода. При медленном течении, не превышающем 1 м/с, ледорезы размещают на небольшом расстоянии а = 1,5÷2,0 м от опор так, чтобы разломанные льдины не могли заплывать за ледорез и ударяться об опору. При скорости течения свыше 2 м/с это расстояние доводят до а = 4÷5 м, чтобы, падая с ледореза и продолжая двигаться по инерции вперед, льдины не могли повредить опоры. Ширину ледорезов b делают равной или несколько большей ширины опор b (рис. 149).

Возможно применение ледорезов, объединенных в одну общую конструкцию с опорами моста. Этим увеличивается жесткость ледореза и достигается экономия материалов, необходимых на опоры и ледорезы. Такая конструкция применяется на ряжевых опорах, но может применяться и при свайных опорах на реках с несильным ледоходом.

Ледорезы, установленные непосредственно перед опорами моста, называют предмостными. Если предмостных ледорезов недостаточно, для защиты опор моста на реках с особо сильным ледоходом выше по течению на расстоянии

|

|

|

|

|

|

А = 30 50 м ставят еще один ряд |

|

так называемых аванпостных |

ле- |

|

дорезов (см. рис. 149). Аванпостные |

|

ледорезы |

располагают |

в |

створе |

|

с предмостными ледорезами |

или |

|

в шахматном порядке. При шах- |

|

матном |

расположении |

ледорезов |

|

льдины дробятся на более мелкие |

Рис. 149. Схема расположе- |

части. При расположении ледорезов |

ния ледорезов: 1 – аванпост- |

в одном створе под мост могут за- |

ный ледорез; 2 – предмосто- |

плывать более крупные льдины, но |

вой ледорез; 3 – пойма; 4 – |

движение льдин в пролете |

более |

основное русло |

благоприятное. В судоходных пролетах аванпостные ледорезы всегда располагаются в створе опор, чтобы не мешать проходу судов.

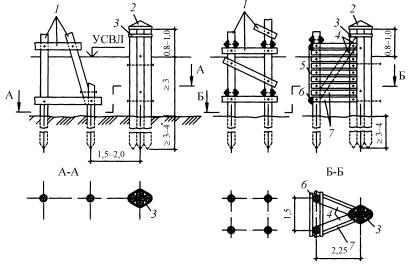

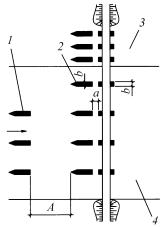

На малых реках со слабым ледоходом для защиты однорядных опор применяют простейшие ледорезы в виде куста свай (рис. 150). Кустовой ледорез располагают на расстоянии 1,5–2,0 м от опоры и образуют из трех или более свай, забитых в грунт на глубину не менее 3–4 м. Сваи скрепляют между собой хомутами из полосовой стали и болтами. Верх сваи должен возвышаться над уровнем самого высокого ледохода (УСВЛ) не меньше чем на 0,8–1,0 м (см. рис. 150, а). Чтобы головы свай не так быстро разрушались от попеременного увлажнения и высыхания, их обрабатывают на конус и покрывают защитной крышкой. Для ограждения более широких опор применяют кустовые ледорезы с крыльями (см. рис. 150, б). Такой ледорез имеет режущее ребро из куста свай, связанных хомутами и болтами. Несколько позади забивают еще две сваи, раздвинутые на ширину, соответствующую ширине защищаемой опоры. Эти сваи связывают с передним кустом подкосами и обшивкой из досок

или пластин, образующих крылья. Задние сваи связывают между собой поперечными и диагональными схватками. Недостаток кустовых ледорезов – малая жесткость, особенно при высоком уровне ледохода.

Рис. 150. Кустовые ледорезы: 1 – опоры; 2 – защитная крышка; 3 – хомут; 4 – подкос; 5 – диагональная схватка; 6 – поперечная схватка; 7 – обшивка

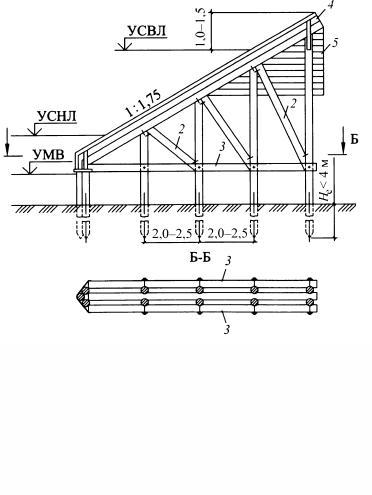

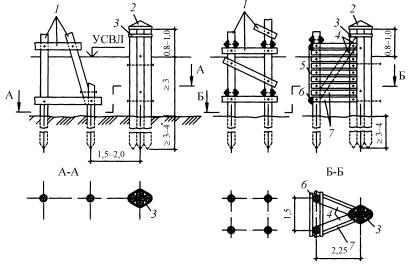

При интенсивном ледоходе устраивают ледорезы с наклонным режущим ребром. Принцип такого ледореза заключается в том, что льдина, встречая на своем пути наклонный нож ледореза, под влиянием инерции скользит по нему и, поднявшись из воды, разламывается от действия собственного веса (рис. 151, а). С учетом этого наклон режущего ребра при ледоходе средней интенсивности делают от 1: 1,5 до 1 : 2,0, а при сильном ледоходе – от 1 : 2,0 до 1 : 2,5. Верх режущего ребра должен возвышаться над уровнем самого высокого ледохода не менее чем на 1,0– 1,5 м, чтобы льдины не могли проскочить через ледорез. Кроме того, чтобы плывущие льдины всегда наползали на нож ледореза, нижний конец режущего ребра должен располагаться ниже

а

б

Рис. 151. Ледорез с наклонным режущим ребром: 1 – льдина; 2 – подкос; 3 – горизонтальные схватки; 4 – нож ледореза; 5 – обшивка

уровня самого низкого ледохода не меньше чем на 0,5–0,8 м. Нож ледореза образуют из одного или нескольких бревен, укрепленных на головах наклонно срезанных свай шипами, хомута-

377

ми и скобами. Сваи ледореза забивают на расстоянии 2,0–2,5 м друг от друга. Нож сверху усиливают металлическим элементом – стальной полосой, уголком, рельсом. Прочность всей конструкции обеспечивается постановкой подкосов и горизонтальных схваток. Боковые поверхности ледореза обшивают досками или пластинами для предохранения от повреждения льдинами (см. рис. 151). Ледорез с наклонным режущим ребром может быть объединен с опорой [2].

На многоводных реках при опорах, имеющих сравнительно большую ширину, устраивают ледорезы, имеющие так называемую шатровую конструкцию (рис. 152). Шатровый ледорез образуется из нескольких рядов свай, забиваемых на расстоянии 2–3 м друг от друга, и на глубину не менее 4 м. На наклонно срезанных головах среднего ряда свай укрепляют нож ледореза, обычно составленный из трех сплоченных бревен, называемых

Рис. 152. Схема шатрового ледореза: 1 – нож ледореза; 2 – подкос среднего ряда свай; 3 – подкос шатровой части; 4 – подкос бокового ряда свай; 5 – насадка бокового ряда свай; 6 – горизонтальная схватка; 7 – подводный металлический тяж; 8 – обшивка; 9 – металлическая обшивка

шапочными. По обеим сторонам от среднего ряда забивают по боковому ряду свай, головы которых также срезают наклонно, но несколько ниже, чем сваи среднего ряда. По верху этих свай укрепляют наклонные насадки или схватки. Шатровую часть и боковые поверхности ледореза покрывают обшивкой из досок или пластин. Режущее ребро и боковые грани шатровой части можно обшить сталью толщиной ≈ 4 мм. При большой глубине воды (> 2 м) для обеспечения прочности и жесткости свай ниже уровня межени их надо связывать в жесткую систему подводными подкосами и тяжами.

Характеристики свайных ледорезов, условия их применения и расход материалов приведены в табл. 46 и 47.

Если дно реки не допускает забивки свай и опоры моста устроены ряжевыми, то и ледорезы следует делать ряжевыми. В большинстве случаев ряжевые ледорезы объединяют с опорами, устраивая их в виде наклонного режущего выступа. На передней части опоры (рис. 153, а) наклон ледорезной части

а

б

Рис. 153. Ряжевые ледорезы