книги из ГПНТБ / Зайков Б.Д. Очерки гидрологических исследований в России

.pdf

катов |

на |

участке с. Сундыр — г. Свияжск, |

Теньковский |

(ниже |

||

г. Казани) |

и др. Он упоминат |

также об Овечьем броде в 280 вер |

||||

стах |

ниже |

г. Самары (ныне |

г. Куйбышев); |

здесь |

р. Волга |

была |

до того мелка, что казаки переезжали ее верхом |

и даже перехо |

|||||

дили |

вброд. |

|

|

|

|

|

В 1630—1648 гг. французский инженер Г. Боплан [46], находив шийся на службе у польского правительства, побывал во мно гих местах Украины и составил ее подробное описание, в кото ром приводятся и сведения о реках, в частности о днепровских порогах.

ВЕЛИКИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Обследования |

речных систем Сибири были начаты русскими |

со времени Ивана |

IV, но наиболее знаменательным в истории изу |

чения гидрографии Сибири был период с 80-х годов XVI в., когда Ермак, покорив Сибирское царство, открыл свободный путь на просторы востока, и до середины X V I I в.— времени похода Хаба рова из города Якутска на р. Амур. В течение каких-нибудь 70 лет землепроходцы утвердили русское могущество на обширных про странствах Северной Азии, открыли и обследовали протекающие здесь величайшие реки — Обь, Енисей, Лену и Амур с их главными притоками, а также реки Оленек, Яну, Индигирку, Колыму и Ана дырь (рис. 5).

Неудержимому стремлению русских на восток благоприятст вовали особенности строения гидрографической сети страны. Эти

особенности состоят в |

том, что главные реки — Обь, Енисей и |

Лена — имеют в общем |

меридиональное, а их притоки, так же как |

и р. Амур,—широтное |

направление течения. Это позволяло зем |

лепроходцам, пользуясь водными путями, быстро проникать из одной речной системы в другую и осваивать обширные простран ства неведомой доселе страны, а также облегчило возможность со здания Великого Сибирского водного пути (см. рис. 2).

С покорением Сибирского ханства русские стали быстро рас пространяться вниз и вверх по течению Оби и к концу X V I в. уже ознакомились со всем ее течением.

Появление русских на Енисее и обследование рек его бассейна началось с севера, откуда землепроходцы постепенно продвигались на юг и восток.1

Первое историческое указание на открытие нижнего течения Енисея относится к 1598 г.; в этом году достиг его Федор Дьяков, посланный из г. Березова на Оби для обследования р. Таз и сбора ясака.

1 Сведения о деятельности землепроходцев в Сибири заимствованы в основ ном из трудов Л. С. Берга [28, 29], М. С. Бондарского [44] и Н. П. Загоскина (247, вып. 16] и уточнены по «Истории Сибири», т. 2 (Л., «Наука», 1968).

2» |

19 |

На р. Таз в 1600 г. основывается город (острог) Мангазея, по служивший опорным пунктом для дальнейшего продвижения рус ских в бассейны Енисея и Лены.

Выйдя на Енисей через Енисейский волок и р. Турухан, рус ские в 1607 г. поставили здесь Туруханский острожек (впоследст вии г. Туруханск). Год спустя Кондратий Курочкин достиг устья Енисея и р. Пясины.

В1618 г. боярский сын Петр Албычев и сотник Рукин подня лись вверх по Енисею до устья Ангары и ниже их слияния осно вали Енисейский острог (г. Енисейск).

Вначале X V I I столетия через так называемый Маковский волок землепроходцами был найден водный путь из бассейна Средней Оби по ее правому притоку р. Кеть в бассейн Среднего Енисея. Ис пользовались также пути по р. Вах и притоку Енисея Елогуе и по притоку Оби р. Тыму.

В1627 г. экспедиция из 40 человек казаков под начальством Максима Перфильева, выйдя из Туруханска, поднялась по Ени сею, затем по Ангаре и впервые достигла устья ее правого при

тока Илима, по которому был затем |

проложен дальнейший путь |

|||||

на восток, к Лене. |

|

|

|

|

|

|

В 1628 |

г. воевода |

Андрей Дубенский |

поднялся еще |

выше |

по |

|

р. Енисею |

и основал |

острог Красный |

Яр |

(Красноярск). |

В том |

же |

году енисейский десятник Василий Бугор с отрядом из 10 казаков вошел в устье р. Илима и, следуя по его притоку р. Игирыму (Игирме), достиг водораздела между бассейнами рек Енисея и Лены. Перейдя последний, он спустился по р. Куте в р. Лену и далее по ее течению до устья р. Чаи. Таким образом была от крыта р. Лена и Южно-Ленский водный путь.

Между 1620 и 1630 гг. туруханский промышленник Пенда с 40 людьми пошел на р. Нижнюю Тунгуску и, проведя здесь три года, пробрался к Чечуйскому волоку, отсюда перешел на р. Лену и сплыл по этой реке до того места, где впоследствии (1632 г.) был основан г. Якутск. Отсюда он вернулся назад по р. Лене, достиг пункта, где в 1642 г. был поставлен Верхоленский острог, прошел затем «Бурятскую степью» к р. Ангаре и, сев на суда, сплыл до г. Ту руханска. Это путешествие, указывает Л. С. Берг [28], составляет поистине необыкновенный географический подвиг. К сожалению, никаких подробностей о нем не сохранилось.

В 1628 г. мангазеец Мартын Васильев с 30 казаками поднялся вверх по Нижней Тунгуске, волоком перешел на р. Чону и спу стился р. Вилюем до р. Лены, а затем поднялся по последней до места, на котором в 1632 г. был основан г. Якутск. Этот путь из вестен под названием Северо-Ленского водного пути.

В 1630 г. атаман Иван Галкин, отправившись из Енисейска, открыл более короткий путь на р. Лену, с волоком, расположен ным в месте, где позднее был основан г. Илимск. Этим воло ком, известным под названием Ленского, в последующие века ши роко пользовались для сообщения между бассейнами Енисея и Лены.

20

В |

1632 г. сотник |

Петр |

Бекетов |

спустился по |

р. |

Лене от |

|

с. Усть-Кут и основал острог Якутск |

(г. Якутск), перенесенный |

||||||

спустя |

10 лет выше по реке |

на его теперешнее |

место. |

|

|

||

В 1633 г. отряды тобольского казака Ивана |

Реброва и енисей |

||||||

ского |

пятидесятника |

Ильи |

Перфильева спустились |

на |

плотах |

||

по р. Лене от г. Якутска до устья ее, откуда Ребров прошел морем на запад до р. Оленек, а затем на восток до устья р. Яны; дви гаясь далее на восток, он первым из наших землепроходцев посе тил низовья р. Индигирки. Перфильев от устья Лены пошел на восток, достиг устья Яны, пробыл на Яне до 1638 г., поднялся до ее верховьев и основал Верхоянское зимовье.

В 1636 г. енисейский казачий десятник Елисей Буза с 10 ка заками и 40 промышленными людьми спустился вниз по р. Лене от Олекминского острога до устья и, проплыв морем на запад, вторым после Реброва посетил устье р. Оленек. Поднявшись вверх по р. Оленек, Буза вернулся обратно, выйдя на р. Лену через во дораздел Оленек—Лена. В дальнейшем он совершил поход на восток от устья Лены до р. Яны.

В1638 г. Максим Перфильев сделал первую попытку проник нуть на р. Амур по р. Витиму, правому притоку р. Лены, но ему удалось подняться только до устья р. Ципы. Он представил подроб ный чертеж пройденного пути.

В1639 г. партия из 31 якутского и красноярского казаков во главе с Иваном Москвитином отправилась по рекам Лене и Ал дану и далее вверх по р. Мае и ее притоку Юдоме и, перевалив через «Камень» (хребетДжугджур),спустилась по р. Улье к Охот скому морю. Москвитин был первым русским, достигшим Тихого океана.

В |

1641 г. служилый человек Михаил Стадухин был отправлен |

из г. |

Якутска на Оймякон, в бассейн верхней Индигирки. Здесь |

он собрал ясак и проведал про реки Индигирку и Колыму. По строив коч (однодеревку), Стадухин поплыл вниз по Индигирке и морем прошел на р. Колыму, где в 1644 г. поставил ясачное зи мовье (ныне г. Нижнеколымск).

В том же 1641 г. Якутским воеводством была направлена на север экспедиция, которой поручалось идти от устья р. Лены вдоль океанского побережья и «смотреть того накрепко, которые реки впали устьем в море и сколько от которой реки от устья и до устья ходу парусом или греблею, и распрашивать про те реки подлинно, как те реки словут (называются), и откелева верши нами выпали, и какие люди по тем рекам живут».

В 1643 г. отряд из 132 человек под начальством письменного головы Василия Пояркова отправился из г. Якутска на р. Амур. Плыли по рекам Лене, Алдану, Учуру, Гонаму, а затем пошли во локом через «Камень» (Становой хребет), вышли на р. Зею и спу стились по ней до р. Амура и далее вниз до устья Амура. Затем Охотским морем доплыли до устья р. Ульи, перевалили через «Ка мень» (хребет Джугджур) и спустились до г. Якутска по рекам Мае, Алдану и Лене. Это было летом 1646 г., ровно через три года

21

после их отъезда. «Рекам были сделаны чертежи, виденное и •слышанное описано».

Поярков был первым русским землепроходцем, совершившим плавание по р. Амуру и Тихому океану.

В1649 г. Михаил Стадухин отправился с р. Колымы сухим путем на р. Анадырь. Осмотрев последнюю, он на лыжах до брался до рек Пенжины и Гижиги и оттуда поплыл вдоль берега Охотского моря, заходя во впадающие в него реки до р. Охоты включительно. Район р. Анадыря был им описан и заснят на чер теже, однако ни описание, ни чертеж, по-видимому, не сохрани лись.

Втом же 1649 г. землепроходец и промышленник Ерофей Пав лович Хабаров отправился из г. Якутска на р. Амур по более ко роткой дороге, указанной тунгусами. Хабаров поднялся р. Леной

до устья р. Олекмы и далее, |

следуя |

вверх |

по последней, |

достиг |

|||

р. Тунгира. Перевалив через «Камень» |

(Становой |

хребет), |

он вы |

||||

шел на р. Урку, а по ней |

на |

р. Амур. Хабаров |

привез |

«чертеж» |

|||

р. Амура, к сожалению, |

не |

сохранившийся |

до |

нашего |

времени. |

||

Небезынтересно отметить, что хорошо составленные и немного словные донесения Пояркова и Хабарова были переведены на голландский язык и использованы амстердамским географом Ни коласом Витсеном при составлении в 1692 г. географического опи сания России.

В1652 г. казачий десятник Никита Прокофьев был послан на Амур специально для составления описания реки.

ВЕнисейском и Якутском воеводских управлениях сосредото

чивались подробные описания водных путей. Так, например, в Енисейском управлении имелся «чертеж» водного пути между бассейнами рек Енисея и Лены, снабженный весьма подробным описанием «рекам и порогам от Енисейского острога вверх до Ленского волока, и сколько до которой реки судового хода, и сторонних рек, которые пали в Тунгуску (Ангару) и в Илим-реку».

В 1697 г. приказчик (управляющий) Анадырского острога Вла димир Атласов с 60 промышленными и служилыми людьми и 60 ясачными юкагирами отправились на юг с целью «приискания но вых землиц и приведения в подданство неясачных людей». Во время этого похода (1697—1699 гг.) Атласов открыл, покорил и описал Камчатку. Сохранились два отчета, записанные с его слов. В первом заключены главным образом маршрутно-топографиче- •ские сведения, во втором — много разнообразных и интересных материалов этнографических и географических наблюдений.

В результате трудов землепроходцев в первой половине X V I I столетия был проторен Великий Сибирский водный путь от Урала до Охотского моря.

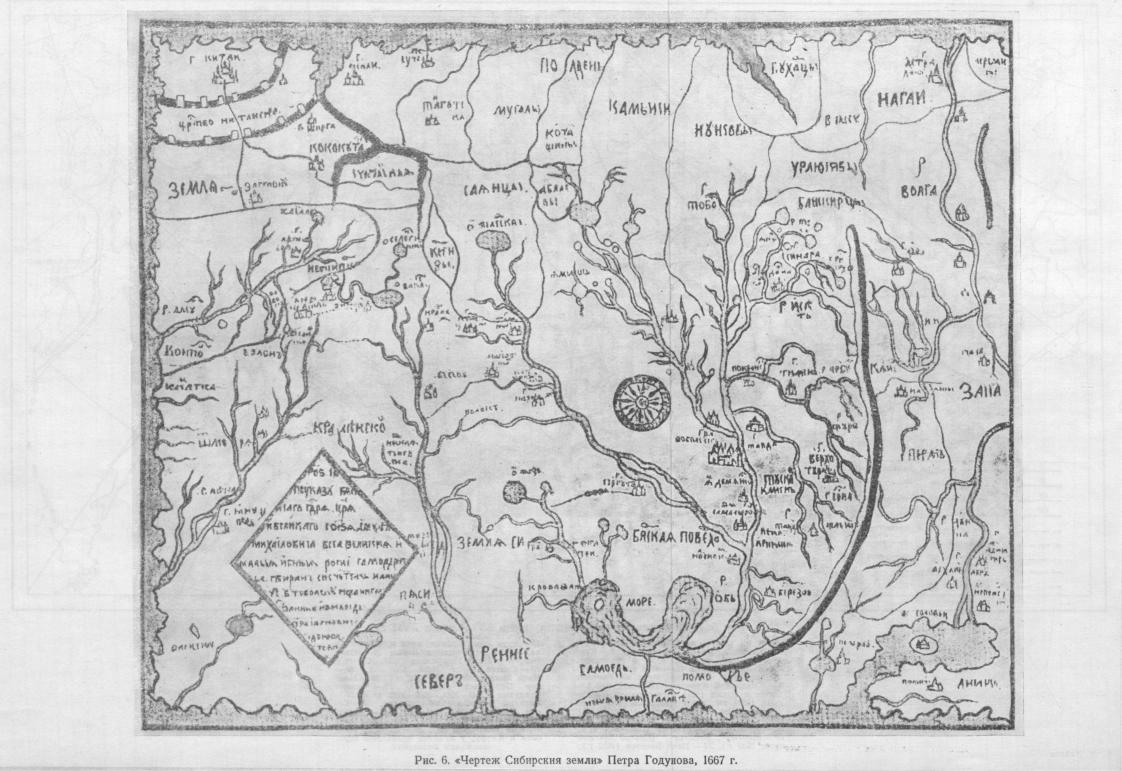

В 1667 г. в г. Тобольске воеводой Петром Годуновым впервые •был составлен «Чертеж Сибирския Земли», являвшийся дополне нием к «Большому Чертежу». Подлинник этого «Чертежа» не со хранился, а уцелело только его описание [425]. Уменьшенная копия •с «Чертежа», снятая в 1669 г. К. И. Прютцем [425], сопровождав-

22

шем в Москву шведского посланника, изображена на рис. 6. Опи сания рек к «Чертежу» имеют характер «дорожника», что видно из следующей выдержки: «От Тобольска же вниз по реке Иртишу мимо Демьянской езды до Самаровского яму, вниз же до устья Иртиша-реки полднища. А от устья Иртиша-реки вверх по реке по Обе до Сургута ходят дней по 9, а от Сургута до Нарыму хо дят по той же по реке по 3 и по 4 недели. А от Нарыму до устья Кети-реки ходу день и вверх по Кете-реке до Кецкого острогу хо дят дней по 8 и по 9, а от Кецкого до Маковского зимовья по той же реке Кете вверх ходят по 6 и по 7 недель, а от Маковского зи мовья через волок до Енисейского острогу езды сухим путем

2дни».

В1675 г. образованный молдаванин Н. Г. Спафарий, отправ ленный русским послом в Китай, в своем дорожном дневнике [367] дал подробное описание пройденного пути и всего виденного до

рогой. Он останавливается на «описании славные реки Иртыша», а также «славные и великие реки Оби от вершины ее даже и до окончания и устья морского ее». Далее следует описание рек Кети,

Енисея и Ангары; |

при описании последней он говорит о |

порогах |

и шиверах, сильно |

затрудняющих плавание. Сообщает |

сведения |

ор. Лене с притоками, о притоках Байкала, Аргуни и др.

Вдругой работе Спафарий [368] дает подробное описание Амура, которое начинается словами: «Оная великая и преименитая река Амур. Хотя у древних земнописателей нигде о ней слуху не отозвалося и в описании не обреталось, но мы ее зычно яснению напишем пространно за величество ее; понеже она величиною не токмо паче всех сибирских рек, но вяще всех на свете обретаю щихся».

Таким образом, к концу X V I I в. русская гидрография распо лагала уже обширными сведениями о реках России. Однако эти

сведения, |

особенно по Сибири, носили самый |

общий |

характер |

и не отличались точностью. Последнее особенно |

относится к «чер |

||

тежам», |

при составлении которых землепроходцы не |

распола |

|

гали даже компасом, а ориентировались по солнцу и другим при метам.

Состояние географических знаний о Сибири во второй поло вине X V I I в. отразил С. У. Ремезов в составленной им «Чертеж ной книге» всей Сибири. Она представляла собой атлас из 23 карт,, который был издан по указу Петра I в 1701 г. в г. Тобольске. Эти карты сохранились в Государственном архиве [58].

СВЕДЕНИЯ ПО ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ РЕК

В погодных записях русских летописей, которые с прекраще нием летописи Нестора стали составляться в разных краях Русской земли [316], одновременно с описанием важнейших государствен ных событий отмечались чрезвычайные явления природы, в том числе высокие половодья и паводки, низкая межень, вскрытие и замерзание рек.

23-

Сведения эти очень лаконичны, большей частью без указания

времени, места |

и реки, на которой |

наблюдались те или другие яв |

|

ления. Особенно это относится |

к Никоновской летописи [316, |

||

т. 9—14]. Более |

определенные |

и подробные сведения содержатся |

|

в Новгородской |

летописи (т. |

3 и 4) и относятся к р. Волхову, |

|

а также в Псковской летописи |

(т. 4 и 5) — по р. Великой. |

||

Сведения по гидрологическому режиму рек Восточно-Европей ской равнины еще в начале текущего столетия были выбраны из изданных русских летописей [316] М. А. Боголеповым [38], соби равшим материал по вопросу об изменении климата. Более под робная сводка сведений, выбранных не только из всех вышедших томов «Полного собрания русских летописей», но и из некоторых других летописных сборников, исторических памятников и местных летописей, напечатанных в разных периодических изданиях, при надлежит И. Е. Бучинскому [53] Ч

К числу гидрологических явлений, описанных в летописях, от носится, например, обратное течение р. Волхова, наблюдавшееся у Новгорода. Это явление отмечается в летописи Нестора, а более подробно описывается во второй Софийской летописи: «1525 — . . .

на второй неделе после Пасхи идет вода в Волхове вверх, ни вет ром, ни бурею..., и идет дней девять, а на десятый опять воз вратилась и пошла по своему подобию».

То же происходило в 1162, 1176, 1373, 1376, 1377, 1468 гг. Творцами летописей, как известно, были большей частью мо

нахи, которые были склонны объяснять такого рода явления «по велением творца своего — бога».

Первая научная попытка объяснить указанное явление принад лежит основоположнику русской географии, известному деятелю Петровской эпохи В. Н. Татищеву, который при описании р. Вол

хова |

[383] пишет: «На сей реке |

часто встречается |

течение вверх, |

|||

которое древние за какое-либо |

предзнаменование |

не |

полезное |

|||

разумели, но понеже оно довольно известно происходит |

вследст |

|||||

вие заторов льда при вскрытии рек». |

|

|

|

|

||

Однако и летописцы не всегда были склонны объяснять явле |

||||||

ния природы вмешательством |

бога и часто |

давали им совер |

||||

шенно |

правильные толкования. |

Особенно |

это |

касается |

водного |

|

режима рек, который уже тогда |

связывался |

с условиями |

погоды. |

|||

Примером могут служить выписки из некоторых летописей [53]:

«1143 — Вся осень была |

дождливая, |

от 8 сентября до 12 декабря |

было тепло, и |

была вода |

большая очень в Волхове и |

1 Выборки сведений о гидрологических явлениях, приводящихся в русских летописях, имеются также в работах Н. И. Максимовича по бассейну Днепра [243], Е. В. Оппокова [298], Б. Д. Зайкова [147], Д. О. Святского по Москвереке [347], Э. Г. Московкиной по Западной Двине [261] и др. Большую работу по систематизации и анализу сведений из летописей и архивных материалов, харак теризующих изменение водности рек, произвел Г. И. Швец. В его трудах содер жится наиболее полная сводка данных о режиме рек, в основном протекающих яа территории Украины, за тысячелетний период. (Прим. ред.)

24

|

всюду сено и дрова разнесла (первая Новгородская ле |

||||||||

|

топись) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

1430 |

— Осенью вода была |

малая, земля и леса горели, |

и было |

||||||

|

очень |

много дыму (первая Новгородская летопись). |

|||||||

1484 |

— В июне — начале июля |

шли |

сильные |

дожди, и наполни |

|||||

|

лись реки, источники и озера, как весной |

(вторая |

Псков |

||||||

|

ская |

летопись). |

|

|

|

|

|

|

|

1533 |

— Лето |

было тогда сухое, |

стоял дым. |

Было |

бездождие во |

||||

|

всей Новгородской области. Высохли ручьи и озера, колодцы |

||||||||

|

и болота (вторая Софийская |

летопись). |

|

|

|||||

1560 |

— Зима |

была |

бесснежная, |

только семь |

недель было |

со сне |

|||

|

гом; весной воды было мало — обмелели все реки |

(первая |

|||||||

|

Псковская |

летопись). |

|

|

|

|

|

||

1562 — Зима |

была |

очень |

снежная, |

весной |

вода |

была |

большая |

||

|

в реках (первая Псковская летопись). |

|

|

|

|||||

К X V I I в. погодные записи в русских летописях |

прекращаются. |

||||||||

В дальнейшем описания |

гидрологических |

явлений встречаются |

|||||||

в местных летописях монастырей, церквей и городов, распо ложенных на берегах рек. Они более подробны и конкретны, так как относятся к определенным объектам и пунктам. К сожалению, указанные сведения опубликованы только частично и большая их часть находится в архивах, а часть безвозвратно утрачена. Опи сания некоторых особенностей гидрологического режима рек встречаются также в записках и дневниках русских и иностран

ных |

авторов. Выборки |

из |

этих |

источников |

имеются в |

рабо |

||

тах |

М. А. |

Боголепова |

[38], |

Е. В. |

Оппокова |

[298], |

Б. Д. |

Зай- |

кова |

[147], |

Е. В. Берга |

[27], |

И. Е. |

Бучинского |

[53], Г. |

И. Швеца |

|

[433] и др.

Особо выдающиеся половодья и паводки в память потомству начали фиксироваться в это время специальными метками в виде разного рода досок, засечек, костылей с соответствующими надпи сями, устанавливаемых на стенах церквей, монастырей и на дру гих фундаментальных сооружениях.

На р. Оке у с. Дедново еще в 1908 г. на Воскресенской церкви существовали метки высоких вод, из которых самая высокая отно

силась к |

1641 г. Она была на 9 см ниже |

отметки 1908 г., когда на |

р. Оке |

наблюдалось исключительное |

по своей высоте поло |

водье [147]. |

|

|

Арабский географ-путешественник Макдиси [22, 142] в своем труде «Лучшее наставление для познания климатов» (т. е. земных поясов), написанном в 985 г., сообщает, что около деревянной пло

тины на р. Мургаб у с. Разина |

(вблизи г. Мерва) была сооружена |

||

доска для измерения уровня воды. Одно |

деление этой доски соот |

||

ветствовало ша иру (около 3 |

см). Если |

уровень |

воды (очевидно, |

во время половодья) доходил |

до 60 делений, то |

предвиделся уро |

|

жай; если вода поднималась всего на 6 делений, то ожидался го лодный год. Таким образом, уже в X в. на территории, впоследст вии вошедшей в состав России, велись водомерные наблюдения с целью прогноза будущего урожая.

25

Начало наблюдениям за уровнем воды в наших реках было по ложено в X V I I в. Так, в дошедших до нас за некоторые годы «Дне вальных записях Приказа тайных дел» в числе прочих записей содержатся сведения о ежедневном ходе погоды, а в период поло водий— сведения о режиме Москвы-реки. К 1660 г. относятся, на пример, следующие записи:1

«Марта 29, четверг. В десятом часу ходил великий государь в набережные хоромы смотреть Москвы-реки, а Москва-река ниже Живого мосту прошла.

Марта 30, пяток. А в Москве-реке воды прибыло 11 |

вершков. |

||

Марта 31, суббота. А в те сутки в Москве-реке воды прибыло |

|||

аршин пять вершков». |

|

|

|

В XVI в. были начаты систематические наблюдения |

за |

вскры |

|

тием (с 1530 г.) и замерзанием |

(с 1601 г.) р. Западной |

Двины |

|

в г. Риге.2 |

|

|

|

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ |

|

|

|

В рассматриваемый период были произведены важные гидро |

|||

графические открытия на севере |

Восточно-Европейской |

равнины, |

|

а затем в Сибири. Были составлены «росписи» и «чертежи» откры

тых рек. |

Известные в |

то время |

данные |

по гидрографии |

страны |

обобщены |

в летописи |

Нестора, |

«Книге |

Большому Чертежу» и |

|

в описании к «Чертежу |

Сибирския земли». Было положено |

начало |

|||

наблюдениям |

за уровнем воды, вскрытием и замерзанием |

рек. |

||

1 |

Цитируется |

по Д. О. С в я т с к о м у |

[347]. |

|

2 |

Hidrometriskie novêrojumi Latvijâ par |

laiku lidz 31/X 1929 g. |

Riga. 1931. |

|