книги из ГПНТБ / Садовский, В. Д. Структурная наследственность в стали

.pdfответствует и более высокая твердость белых .полей (рис. 36,6)*.

Создается впечатление (мы вернемся к этому в гл. VI), что очерчивающие эти участки выеокоугловые гра ницы, при движении в 'направлении упорядоченного аустенито-ферритного фона как бы вычерпывают избы точный феррит.

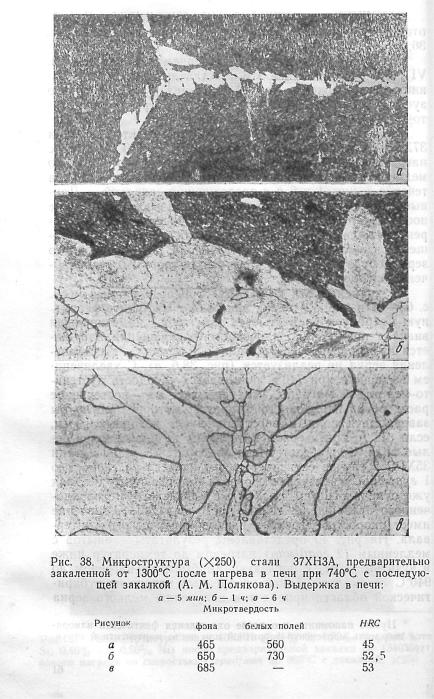

На рис. 38 представлена микроструктура стали 37ХНЗА, предварительно закаленной от 1300°С после нагрева при 740°С в печи (это соответствует довольно

медленному переходу через |

критическую точку |

Ас\) в |

||

течение 5 мин, |

1 и 6 ч с последующей закалкой. |

|

Дан |

|

ные измерения |

микротвердости показывают, что |

уже |

||

после Ъ-мин выдержки внутренняя часть исходных |

зе |

|||

рен претерпевает частичное |

(упорядоченное) |

превра |

||

щение в ^-состояние, тогда как около границ исходного

зерна образуется сетка участков полного |

(неупорядо |

||

ченного) превращения. |

|

|

|

Со временем эти |

по-новому ориентированные (см. |

||

с. 65—67 и рис. 42) |

зерна |

врастают в аустенито-ферркг- |

|

ную матрицу и полностью |

ее заменяют: |

наметившийся |

|

вначале процесс упорядоченного превращения наруша

ется из-за развития белых полей, и эффект |

восстанов |

ления зерна не реализуется (рис. 38,6, в), |

С увеличени |

ем выдержки при 740°С повышается твердость аустени-

то-ферритной матрицы, что указывает «а |

постепенное |

растворение избыточного феррита, которое |

могло бы |

завершиться полным восстановлением исходных зерен, если бы (в критическом интервале) не развивались бе

лые поля. Это представлено на |

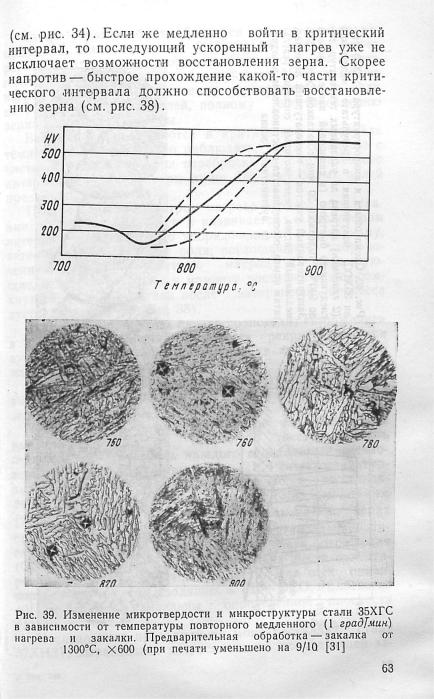

рис. 39—-для |

стали |

|||||

35ХГС в случае ее непрерывного |

нагрева |

со |

скоростью |

||||

1 град/мин. |

Увеличение |

скорости |

нагрева |

приводит, как |

|||

уже отмечалось |

(см. рис. 34), к развитию |

|

неупорядо |

||||

ченного превращения. При этом |

решающее |

значение |

|||||

имеет скорость нагрева в начале |

критического |

интер |

|||||

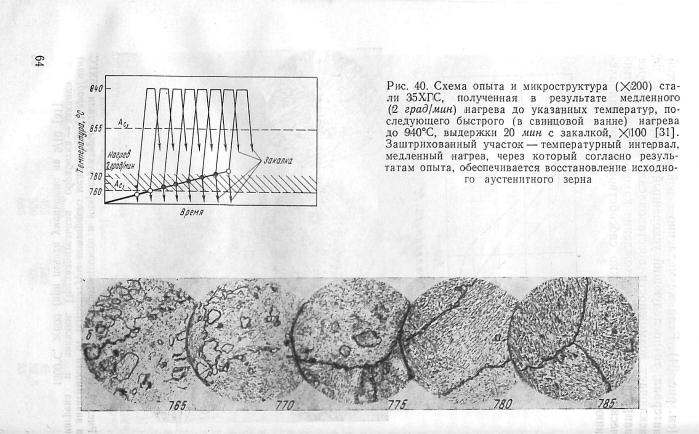

вала. На рис. 40 представлены результаты |

опытов с |

||||||

медленным |

(2 град/мин) |

нагревом до температур |

ниже |

||||

и чуть выше Асі |

с последующим |

быстрым нагревом до |

|||||

940°С и закалкой. Такой ускоренный нагрев из субкритической области приводит к получению мелкого зерна

* Нужно напомнить, что после охлаждения фактически измеря ется твердость мартенсито-феррптноіі или чисто мартенснтной струк туры.

61

Таким образом, быстрый нагрев предварительно от

пущенной |

стали |

(см. рис. 3, 5, |

19, |

34) |

способствует |

||

развитию |

'Процесса неупорядоченного |

роста |

аустенита |

||||

и получению |

мелкозернистой |

структуры. Медленный же |

|||||

нагрев ведет |

к |

упорядоченному |

превращению и, если |

||||

не образуется белых полей, полному |

восстановлению |

||||||

зерна исходной структуры. |

|

|

|

|

|||

Белые |

поля |

развиваются |

в критическом интервале |

||||

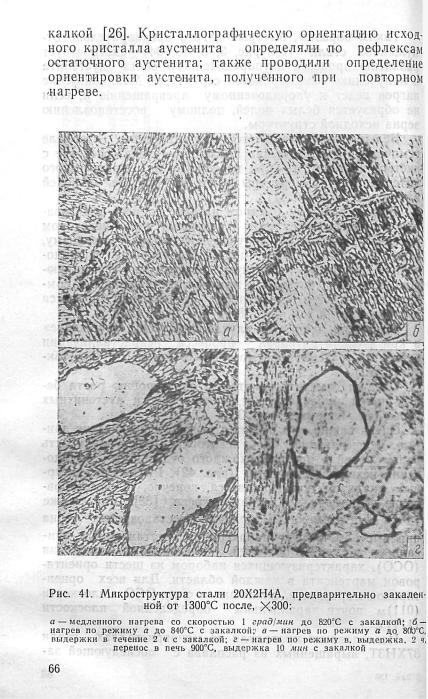

температур. Часто можно наблюдать, что в соседстве с чистым аустенитом — при переброске из критического интервала на температуры выше Ас\, .рост белых полей прекращается (рис. 41).

При не слишком быстром нагреве процесс образова

ния аустенита начинается и развивается |

в |

некотором |

|

интервале температур по упорядоченному |

|

механизму, |

|

затем появляются белые поля, поглощающие |

упорядо |

||

ченную феррито-аустенитную |

матрицу |

и |

формирую |

щие, если они успевают к моменту достижения Ас^ сом

кнуться, структуру стали |

после |

завершения |

процесса |

|||||||

аустенитизации |

(см. рис. |

38). |

|

|

|

|

|

|||

Возможно, что в этом случае происходит «вторжение» |

||||||||||

в критический |

интервал |

|

процесса |

рекристаллизации |

||||||

аустенита, рассматриваемого ниже — в гл. IV |

(см. так |

|||||||||

же гл. V I ) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Следует отметить некоторую анизотропию роста бе |

||||||||||

лых полей, приводящую |

к |

неравноосности |

аустенитных |

|||||||

зерен |

(см., например, рис. 38). |

|

|

|

|

|

||||

Очень важно, что имеются рентгенографические дан |

||||||||||

ные, указывающие |

на |

|

некоторую |

текстурованность |

||||||

белых |

полей в |

пределах |

каждого отдельного |

|

псевдо |

|||||

зерна |

исходной |

структуры |

(рис. |

42). |

Рентгеноструктур- |

|||||

ным анализом подтверждается, конечно, и |

восстанов |

|||||||||

ление зерна при медленном нагреве |

( [33], |

см. |

также |

|||||||

[24]). При этом как |

и в |

случае |

восстановления |

зерна |

||||||

при быстром нагреве наблюдается восстановление опи санных в гл. I I областей селективного отражения (ОСО), характеризующихся набором из шести ориенти

ровок мартенсита в каждой |

области. |

Для всех |

ориен |

||

тировок мартенсита, входящих в одну |

ОСО, |

плоскости |

|||

(011)м |

почти параллельны |

определенной |

плоскости |

||

Cl M) А- |

|

|

|

|

|

Исследование проводили |

на монокристаллах |

стали |

|||

37ХНЗТ, |

выращенных из расплава с |

последующей за- |

|||

3 Зак. 139 |

|

|

|

|

65 |

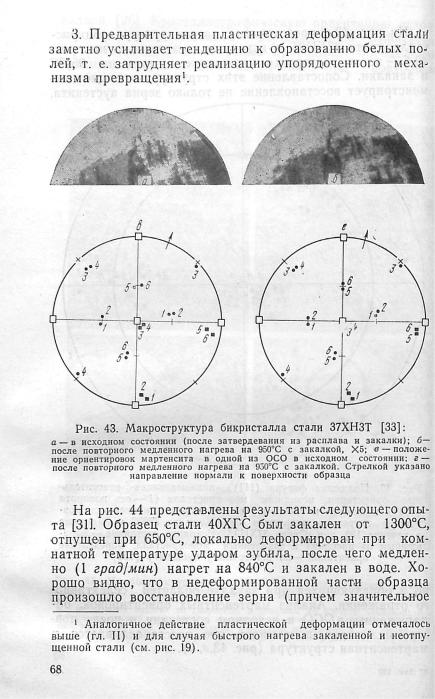

На рис. 4'3,а .представлена макроструктура бикристалла стали 37ХНЗТ .в исходном состоянии, а на рис. 43,6—после повторного медленного нагрева на 950°С и закалки. Сопоставление этих структур наглядно де монстрирует восстановление не только зерна аустенита,

Рис. |

42. |

Полюсная |

фигура |

(111) а, показывающая |

относитель |

||||

ные |

ориентации |

исходного |

монокристалла |

(/ — ось |

поворота |

||||

[111]а |

в центре) |

и |

новых зерен |

(2), образовавшихся |

при пов |

||||

торном |

нагреве |

со |

скоростью 1 |

град/мин до |

770°G |

и |

выдержке |

||

в течение 180 мин. Сталь 37ХНЗА. Исходное состояние—выра щенный из расплава и закаленный монокристалл. Определение ориентации — по остаточному аустениту і[106]

но и образующихся пр.и закалке областей селективно го отражения. Анализ мартеноитных ориентировок, об наруженных в ОСО в исходном состоянии и после пов торной закалки, показывает, что восстанавливается и мартенситная структура (рис. 43,ß, г).

а* Зак. 139 |

67 |