книги из ГПНТБ / Садовский, В. Д. Структурная наследственность в стали

.pdfразвитие аустенлтных участков в результате взаимо действия 'феррита с карбидами и диффузии углерода в аустените оказываются невозможными.

Если ограничиться .рассмотрением диффузии только углерода и ле принимать во внимание значительно медленнее протекающую диффузию легирующих эле ментов, а также предположить, что на границе с карби дом возник участок аустенита при некоторой темпера туре в пределах эвтектоидного интервала (см. рис. 75), то концентрации углерода, устанавливающиеся на .меж фазных границах аустенит — карбид и аустенит — фер рит, будут находиться в соотношении, обратном рас смотренному уже случаю для углеродистой стали. Тог да диффузия внутри аустенитного участка будет подво дить углерод к границе аустенита с карбидом и отво дить его от границы аустенита с ферритом; это автома тически влечет за собой передвижение первой и второй границ в сторону аустенита, т. е. исчезновение аустенит ного участка. Вполне понятно, что при некотором пере нагреве, например до температуры Т\, и в этом случае (легированной стали) восстанавливается благоприятная для роста аустенитных участков обстановка, аналогич ная углеродистой стали.

Однако зарождение и развитие аустенита возможно и при температурах, отвечающих звтектоидному интер валу. Рассмотрение устанавливающихся здесь погра ничных концентраций (см. рис. 75) приводит к следую щему выводу. Если в результате флуктуации состава и энергии возникает участок аустенита в пределах эвтек тоидного интервала, то его рост может и должен осу ществляться благодаря диффузии углерода внутри феррнтной фазы.

Таким образом, эта схема указывает на возможность особого механизма образования аустенита при нагреве легированных сталей, когда аустенит зарождается внут ри феррита и растет за счет диффузии углерода по фер риту— в пределах температур, отвечающих эвтектоидному интервалу. По мнению А. А. Попова, этот меха низм благоприятен для проявления ориентационной связи образующегося аустенита с ферритом, чем и объ ясняется восстановление зерна при 'медленном нагреве,

когда имеется время и возможность |

для |

аустенитиза- |

ци.и в эвтектоидном интервале. Ясно, |

что |

с этой точки |

133

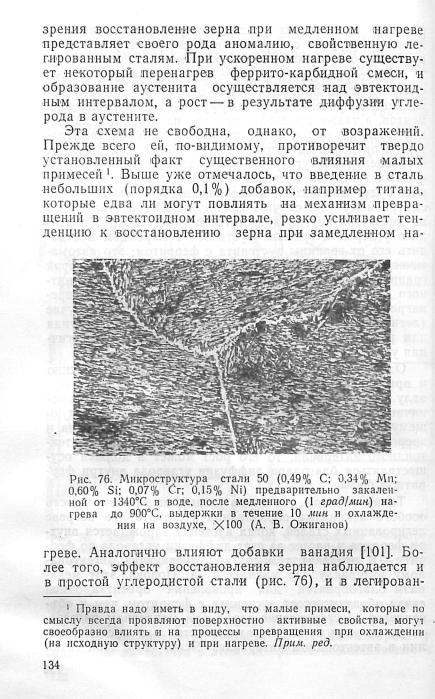

дается |

даже при |

нагреве |

со скоростью |

порядка |

10 град/ч. |

Очень интересно и |

важно, однако, |

что при |

|

заданной скорости нагрева в начале критического ин тервала температур, дальнейшее очень медленное про хождение этого интервала способствует 'более полному развитию белых полей и, таким образом, препятствует восстановлению зерна исходной структуры — на это ука зывает косвенно и рис. 38.

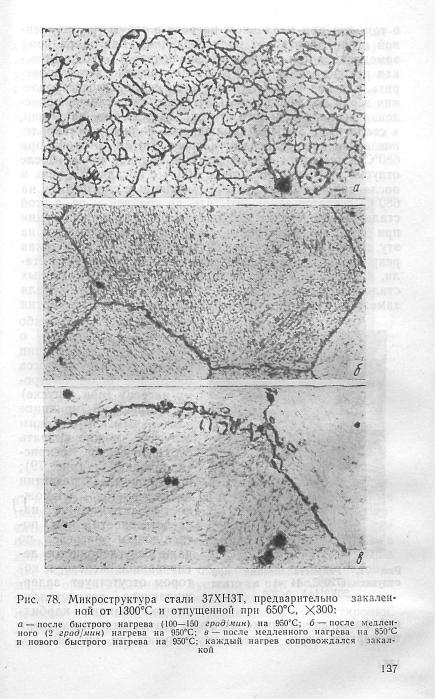

Еще одно важное наблюдение также, по-ви димому, противоречит схеме А. А. Попова и, напротив, подчеркивает важное значение присутствия малых при месей и ,их распределения. На рис. 78 представлена микроструктура стали типа 37ХНЗТ, предварительно перегретой и закаленной, после относительно быстрого и медленного нагрева на 950°С; медленного нагрева на 850°С, закалки и нового нагрева на 950°С, но уже быст рого— со скоростью, соответствующей первому случаю. Оказывается, если сталь была нагрета один раз в усло виях восстановления зерна, то эффект восстановления наблюдается и при повторном нагреве в условиях, при которых для исходного перегретого и закаленного со стояния реализуется неупорядоченное образование ау стенита. Это трудно объяснить по схеме А. А. Попова. Еще сложнее согласовать с ней отмеченное выше влияние режима подсгужпваніія в аустенитной Области.

Предлагалось еще одно объяснение закономерно стей, касающихся влияния скорости нагрева на образо вание аустенита, в котором обращалось внимание на возможность рекристаллизации а-фазы (феррита) в процессе нагрева закаленной стали еще при субкрптнческих температурах. Если такая рекристаллизация действительно происходит, то, естественно, этим .исклю чается возможность восстановления исходного зерна.

•Понятно, что при скорости нагрева, измеряемой сот нями градусов в секунду, субкритическая рекристалли зация не успевает произойти и тогда имеется возмож ность восстановления исходного зерна. Замедление на грева обеспечивает возможность развития рекристалли зации и эффект восстановления зерна отсутствует. На первый взгляд, кажется, что при еще большем замедле нии нагрева более вероятно развитие рекристаллизации и также не должно наблюдаться восстановления зерна. Однако это противоречие снимается предположением

136

низму превращения а — у, в результате которого обра зование аустенита вновь осуществляется полностью ориентированным путем [103]. При небольшом -перена- греве, разность свободных энергии а- и 7-фаз -невелика и возможно только ориентированное образование у- фазы, так как работа образования меньше для ориенти рованных зародышей. При увеличении степени перена грева возрастает разность свободных энергий, участ вующих в превращении фаз и может быть обеспечена увеличенная работа образования произвольно ориенти рованных зародышей. Сказанное удовлетворительно объясняет обычно наблюдающуюся зависимость струк турного механизма процесса образования аустенита от скорости нагрева (см. также [22]).

Не раз возникала мысль (см. например, [1-04]), что белые поля являются -результатом -рекристаллизации аустенита в критическом интервале температур. При медленном нагреве, когда происходит восстановление зерна, рекристаллизация наступает обычно при темпе ратуре около 1000—1050°С (хотя нередко и ниже, как в рассмотренном на стр. 74 примере стали 50ХНЗТ). Можно предположить, что при ускоренном нагреве уве личивается степень дефектности кристаллической ре шетки аустенита и. тогда рекристаллизация попадает в критический интервал, в котором формируются белые поля. Нельзя не согласиться, что металлографическая картина возникновения и развития белых полей очень напоминает картину рекристаллизации.

В работе [311, два рисунка из которой воспроизведе ны выше (см. стр. 69, 70), было показано, что характер ные белые поля возникают в результате пластической де формации в критическом интервале температур, или в результате холодной пластической деформации и после дующего нагрева в критический интервал.

В |

первом |

случае (см. рис. 45) деформация, |

без сом |

||

нения, |

вызывает обычную рекристаллизацию |

аустенита |

|||

и нельзя не |

обратить внимание |

на то, что в |

образую |

||

щихся |

белых |

полях переход в |

аустенитное |

состояние, |

|

как и в самопроизвольно образующихся белых |

полях, |

||||

продвигается существенно дальше, чем в нерекристаллизованной матрице. Это согласуется с приведенными выше соображениями о роли мигрирующих высокоуг ловых границ в приближении к равновесному состоянию

140

h может 'рассматриваться как подтверждение связи бе лых полей с рекристаллизацией.

В работе [105] изложено исследование ориентации аустенитных зерен, возникающих в результате самопро извольной рекристаллизации восстановленных при мед ленном нагреве закаленных монокристаллов стали

37ХНЗТ. |

|

Оказалось, что эта ориентация |

закономерно |

|||

связана |

с |

ориентацией |

исходного |

кристалла |

и может |

|

быть охарактеризована |

полюсной |

фигурой, |

представ |

|||

ленной на |

рис. 81. Замечательно, |

что точно |

такую же |

|||

текстуру |

|

авторы обнаружили для |

белых |

полей, полу |

||

ченных путем выдержки медленно нагретых образцов в критическом интервале (см. рис. 42) [1061

Рис. |

81. Полюсная |

фигура |

(111) А. показывающая |

относитель |

||

ные |

ориентации исходного |

монокристалла (/) |

стали |

37ХНЗТ и |

||

рекристаллизованных |

зерен |

(2), |

полученных |

при |

медленном |

|

|

(2 град/мин) |

нагреве |

до 1200°С |

і[105] |

|

|

141