книги из ГПНТБ / Садовский, В. Д. Структурная наследственность в стали

.pdf

Превращаться |

по |

обоим |

механизмам |

(сдвиговому и |

нормальному) |

и |

именно |

в железных |

сплавах наблю |

дается рекристаллизация от фазового наклепа, связан

ная |

со сдвиговым характером |

превращения. Можно |

|||

напомнить, что |

нормальное |

превращение, |

по-видимому, |

||

не |

реализуется, |

например в |

титане, для |

которого до |

|

сих пор не удалось обнаружить и рекристаллизацию от

фазового наклепа ввиду |

его малости [65]. Это приводит |

|

к тому, что этот типично |

полиморфный металл оказы |

|

вается |

неспособным к |

фазовой перекристаллизации. |

Нужно, |

впрочем, заметить, что сведение «нормальных», |

|

неупорядоченных превращений к сдвиговым, упорядо ченность которых нарушается рекристаллизацией, носит до некоторой степени формальный характер; дело в том, что предполагаемое слияние двух явлений: упоря доченной перестройки решетки и налагающейся .рекрис таллизации может быть сколь угодно тесным, вплоть до

полной неразличимости двух стадий и тогда, |

экспери |

||||||||||

ментально, |

этот сложный |

процесс |

должен |

восприни |

|||||||

маться как |

превращение |

особого |

типа, |

|

в отличие |

от |

|||||

сдвигового, |

для которого |

этап |

рекристаллизации |

мо |

|||||||

жет наблюдаться |

отдельно. |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Кроме |

указанного, неясность |

касается |

возможности |

||||||||

первичной |

|

рекристаллизации |

аустенита, |

получающегося |

|||||||

неупорядоченным |

механизмом |

о чем |

уже |

упоминалось |

|||||||

(в гл. V) |

в связи |

с наследственностью, |

проявляющейся |

||||||||

в изломе |

стали. В |

монографии [39] этот вопрос решал |

|||||||||

ся положительно |

по аналогии |

с |

явлениями |

при очень |

|||||||

быстром нагреве неотпущенной стали. Но, как уже от мечалось выше, в то время недостаточно еще выяснен ным оставалось различие быстрого нагрева неотпущен ной стали, когда имеет место восстановление исходного зерна и действительно возможна его последующая ре кристаллизация, и нагрева предварительно отпущенной стали, когда аустенит образуется неупорядоченным «ре-

кристаллизационным» диффузионным |

механизмом, |

при |

||

чем образуется новое мелкое зерно, |

т. е. |

происходит |

||

фазовая |

перекристаллизация. Возможность |

рекристал |

||

лизации |

такого аустенита представляется, |

как уже |

от |

|

мечалось, мало вероятной, но нельзя считать ее полно

стью исключенной, |

поскольку, |

например, |

рекристаллиза |

|

ция все же |

имеет |

место для |

аустенита, |

образующегося |

в условиях |

медленного нагрева, когда превращение осу- |

|||

124

ществляется |

упорядоченным, но |

без |

сомнения, диффу |

|

зионным |

механизмом (см. напр., рис. |

62). |

||

Этот |

случай, рассмотренный |

выше в гл. I I I , пред |

||

ставляет большой практический интерес. |

||||

Как уже отмечалось, при достаточно медленном на |

||||

греве многих |

(предварительно закаленных) сталей ис |

|||

ходное зерно аустенита восстанавливается по величине,

форме1 и |

ориентировке (см. рис. 43) — фазовая |

лере- |

||

кристаллизаия полностью |

отсутствует. |

Упорядоченный |

||

характер |

образования |

аустенита нарушается в |

этом |

|

случае увеличением скорости нагрева, |

приводящим к |

|||

появлению описанных выше белых полей, которые, раз растаясь до смыкания, формируют структуру аустенита непосредственно выше Лез. При этом в критическом ин тервале температур нередко можно наблюдать парал лельное развитие формирования аустенитной структуры

двумя |

механизмами: |

упорядоченным, формирующим |

||||||||

аустенито-ферритную |

матрицу |

и неупорядоченным, при |

||||||||

котором |

образуются |

чисто |

аустенитные |

белые |

поля |

|||||

(см. рис. 38). |

Есть |

все |

основания |

для |

того, |

чтобы |

||||

утверждать, что в выяснении структурного |

механизма |

|||||||||

фазовой |

перекристаллизации |

при нагреве |

стали |

вопрос |

||||||

о белых полях должен занимать особое |

место. |

|

Ниже |

|||||||

приводятся некоторые |

соображения |

о природе |

|

белых |

||||||

полей, основывающиеся на известных |

ранее |

и |

|

новых |

||||||

наблюдениях, |

касающихся |

роли мигрирующих |

|

высоко |

||||||

угловых границ в фазовых превращениях.

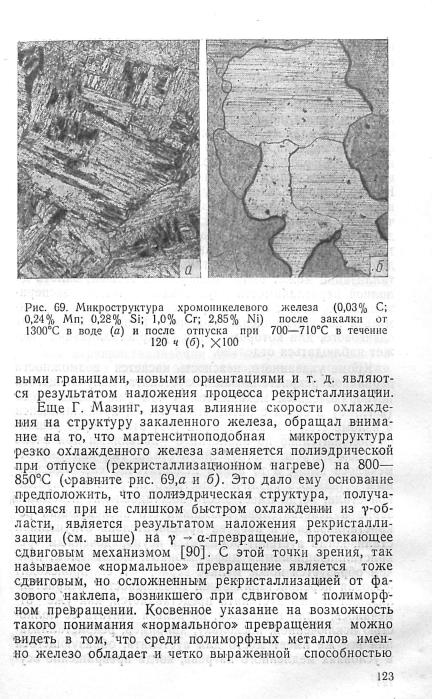

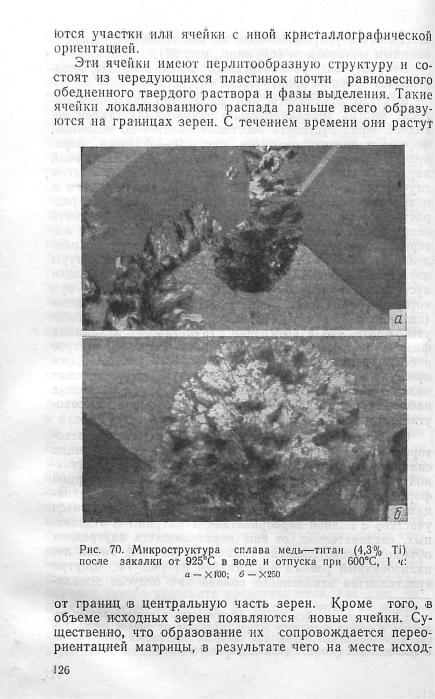

Сравнительно давно уже известно, что распад неко торых пересыщенных твердых растворов в стареющих сплавах, заключающийся просто в выделении избыточ ной фазы, может происходить в особой структурной форМе, характеризующейся возникновением по грани цам кристаллитов исходной структуры распавшихся участков с полной переориентацией матрицы и отделен ных, следовательно, от еще нераспавшихся внутренних объемов высокоугловыми границами [91—93]. Такой ло кализованный распад представлен на рис. 70. Внутри кристаллитов закаленного сплава при отпуске появля-

1 Выше, как и здесь, .не раз упоминается о восстановлении ве личины и формы исходного зерна; последнее не вполне точно, так как восстановленные зерна, как правило, отличаются от исходных извилистой или зубчатой формой границ (см. гл. X ) .

125

иого пересыщенного кристаллита возникает комплекс •по-новому ориентированных объемов. Таким образом, распад этого типа, получивший название прерывного или гетерогенного распада, сопровождается соответству ющим измельчением кристаллитной структуры сплава1 .

Было показано, что ориентация обедненной матрицы в ячейках распада часто совпадает с ориентацией со седнего кристаллита [94]. Это привело к представлению о том, что гетерогенное старение осуществляется с по мощью миграции отдельных участков межкристаллитных границ. При этом предполагается, что мигрирую щая граница помогает более быстрому распаду, т. е. приближению к фазовому 'равновесию благодаря уско ренному перераспределению (диффузии) компонентов сплава вдоль границы [95].

Был исследован обратный процесс — растворение локализованных участков распада при нагреве выше кривой 'растворимости избыточной фазы [96]. Оказалось, что и при растворении происходит движение границ раздела, но в обратном направлении, причем оно пре кращается тогда, когда перед фронтом границы образо вание твердого раствора завершается в результате объ емной диффузии.

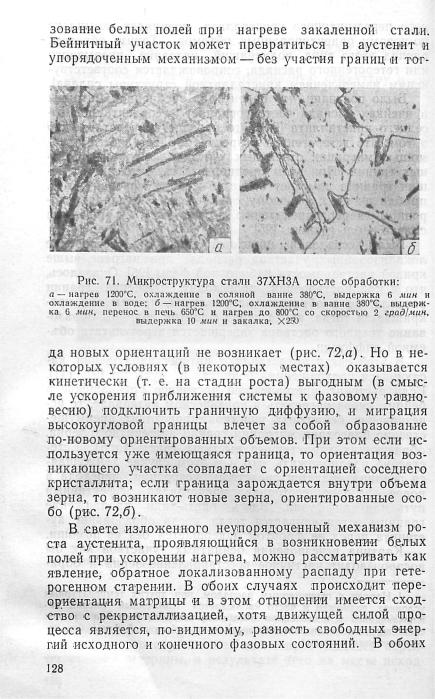

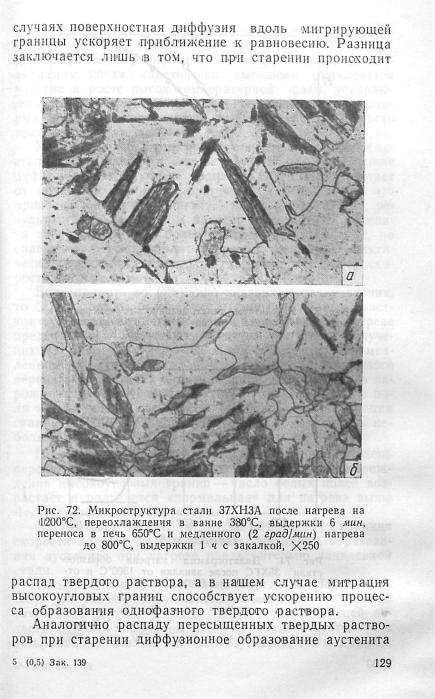

В этой связи представляют интерес наблюдения, ка сающиеся превращения бейнита в аустенит [97, 141]. Если аустенит, претерпевший частичное превращение в бейнит, снова нагревать в критическом интервале, то ис чезновение бейігитных участков происходит преимуще ственно благодаря миграции границ аустенитното зерна, образующих характерные выступы (рис. 71,а,б). Есте ственно предположить, что и в этом случае движущая

ся граница |

является |

средством ускорения |

перехода в |

||

новое |

фазовое состояние, |

представляя |

эффективный |

||

путь |

для |

диффузии. |

Здесь |

опять-таки |

продвижение |

границы останавливается тогда, когда образование ау стенита перед ее фронтом завершается без ее помощи.

Картина исчезновения бейнитных участков как бы воспроизводит частичное восстановление зерна и обра-

1 Наряду с гетерогенным распадом, при других температурных условиях, возможен и часто наблюдается гомогенный распад, за ключающийся в постепенном обеднении твердого раствора за счет сплошного, пелокалнзованпого выделения избыточной фазы, без по реориентацни матрицы.

127

Температура, °С

Рис. 73. Результаты дилатометрических измерении ко личества аустенита в стали 35ХГС в зависимости от температуры и скорости нагрева (Б. К. Соколов)

àl'/l-WS,°/o

^ , 1

|

|

|

|

|

|

\ |

|

|

О |

200 |

400 |

600 |

|

800 |

|

WO |

|

|

|

|

Температура, °С |

|

|

|||

Рис. |

74. |

Дилатограмма |

нагрева |

образцов |

||||

стали |

35ХГС |

после |

закалки |

от 1300=С |

и от |

|||

|

|

пуска |

при |

550°С |

2 |

ч ,[32] : |

|

|

|

Скорость нагрева, |

|

|

|

|

|||

Вариант |

|

град/мин |

|

|

Л с , , С С |

|

Аса, "С |

|

' / |

. - •' |

|

2 |

|

|

765 |

|

885 |

U . . . . |

• |

40 |

|

|

770 |

ѵ . |

850 |

|

при нагреве стали может осуществляться упорядочен ным, гомогенным механизмом — без участия высокоуг ловых границ .или неупорядоченным, гетерогенным ме ханизмом, когда кинетически выгодным оказывается участие в росте высокотемпературной фазы, ускоряю щих диффузию высокоугловых границ, миграция кото рых нарушает кристаллографическую упорядоченность превращения (см. например, [98]).

Упорядоченный, гомогенный процесс образования ау

стенита, поскольку |

в нем не участвуют |

ускоряющие |

||||||

диффузию |

мигрирующие |

границы, |

кинетически |

отстает |

||||

от неупорядоченного, |

гетерогенного |

превращения; |

это |

|||||

приводит |

к парадоксальному, |

на |

первый |

взгляд, |

ре |

|||

зультату; при медленном нагреве образование |

аустени |

|||||||

та завершается при |

более |

высокой температуре, |

по |

|||||

сравнению |

с ускоренным |

нагревом |

(рис. |

73) — факти |

||||

чески существует аномальная зависимость Лс3 от ско рости нагрева (рис.74).

Если принять во внимание указанную точку зрения, то белые поля не отличаются от многочисленных участ ков аустенита, которые возникают при быстром нагреве предварительно отпущенной стали, приводя к получе нию «нормальной» мелкозернистой структуры. При мед ленном нагреве ауетенит образуется в условиях малого перенагрева, близких к равновесным, и энергии для за рождения высокоугловых границ не хватает — белые по ля или не возникают совсем (особенно, если миграция границ блокируется примесями), или появляются в не большом числе.

Повышение скорости нагрева увеличивает степень перенагрева, соответственно растет вероятность зарож дения высокоугловых границ —число белых полей воз растает и получается «нормальная» для нагрева выше Ас3 мелкозернистая структура.

Остановимся теперь на.других объяснениях влияния скорости нагрева на структурный механизм образова ния аустенита при нагреве предварительно закаленной стали.

Весьма интересно высказывание А. А. Попова [99, 100]. Он указал на существенное значение трехфазной (аустенит+'феррит+карбид) области, .разделяющей об ласть феррито-карбидной смеси от области аустенита в легированных сталях. В железоуглеродистых сплавах,

5* (0,5) Зак . 139 |

131 |

где этот интервал превращается в горизонтальную ли нию, образование аустенита возможно только при неко тором превышении над этой линией, и рост аустенитных участков, зародившихся на межфазной границе фер рит— карбид, происходит под влиянием и в меру диф

фузии внутри аустенита, |

отводящей |

углерод от 'границы |

с карбидом к границе с |

ферритом |

(рис. 75) под дейст |

вием разности концентраций, определяющихся при каж дой температуре соответствующими точками на линиях

Рис. 75. Схемы диаграмм состояния |

(а) |

и соотношения |

концентра |

||||

ций |

углерода |

в сосуществующих |

в |

процессе образования |

аустени |

||

т а |

фазах (б) |

для углеродистых |

(/) |

и |

легированных |

(//) |

сталей |

|

|

,[99, |

100] |

|

|

|

|

'•'GS и ES равновесной диаграммы [99, 100]. В легирован ныхсталях эвтектоидная линия превращается в опреде ленную температурную область. А. А. Попов обращает -внимание на то, что в этом интервале возникновение л

32