книги из ГПНТБ / Садовский, В. Д. Структурная наследственность в стали

.pdfТеперь следует кратко остановиться на рентгеногра

фических |

данных, касающихся |

структурной |

наследст |

|||

венности при быстром нагреве закаленной стали. |

|

|||||

Являющийся основой такой |

наследственности |

эф |

||||

фект |

восстановления исходного |

зерна |

обнаруживался |

|||

при |

рентгеноструктурном анализе уже |

в ранних |

иссле |

|||

дованиях |

[23, 24]. Недавно для |

ряда |

сталей |

(18ХНВА, |

||

37ХНЗА, 37ХНЗМ и 40X13) этот же результат 'был по лучен с помощью высокотемпературной рентгенографии [25]. Исследование проводилось на образцах крупно зернистых сталей, полученных путем закалки от 1300°С,

атакже на монокристаллах, выращенных из расплава

[26].Исходная ориентировка отдельных крупных зерен пли монокристаллов (с мартенситной структурой) опре делялась по остаточному аустеииту (см. [22]); измере ние ориентировки зерен аустенита, получающихся при быстром нагреве, проводилось в специальной установке для рентгеновской съемки при высоких температурах. Нагрев образцов осуществлялся пропусканием тока,

скорость нагрева |

составляла 100—500 град/сек; |

съемка |

|||||

проводилась при |

900°С, |

в |

отдельных |

случаях |

— |

после |

|

подстуживания |

в |

лону |

повышенной |

устойчивости |

пере |

||

охлажденного |

аустенита |

при 450—500°С. |

|

|

|||

Рис. 28. Кристаллографиче ская ориентировка зерен ау стенита стали 18ХНВА (0,18°^ С; 2,1% Cr; 4,5% Ni; 0,90%

W)— , положение осей 100

[25]:

/ — в |

исходном |

состоянии; |

2 — |

после |

повторного |

быстрого |

на |

|

грева д о |

90Й"С |

|

Сопоставление кристаллографической ориентировки исходного зерна аустенита (оцениваемой но рефлексам остаточного аустенита) и зерна, полученного на его мес

те при повторном |

нагреве, |

показывает, что |

они совпада |

ют (рис. 28). В |

этом же |

исследовании |

отмечается и |

следующее важное |

обстоятельство. |

|

|

Ранее, при изучении структуры закаленных моно кристаллов конструкционных сталей [27] было устаRi

рая |

после превращения |

у — а |

становится плоскостью ти |

|||

па |

(011) мартенсита. Поскольку |

ОСО 'не |

различаются |

|||

ориентацией аустенита |

(которая |

одинакова |

для |

всего |

||

монокристалла), то, очевидно, |

их |

появление |

связано с |

|||

мартенситным превращением |

при |

охлаждении. |

Оказа |

|||

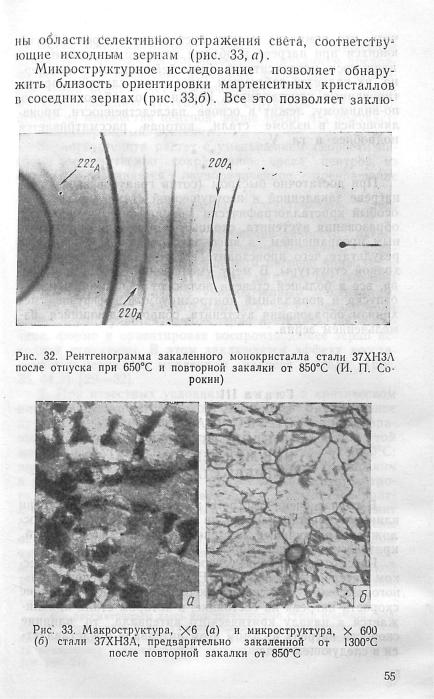

лось, что при повторном быстром інагреве и закалке мо нокристалла полностью воспроизводятся и области се лективного отражения. Этому соответствует и совпаде

ние ориентации |

мартенсита |

в |

исходном |

состоянии и |

||||||

после повторной |

закалки |

(рис. |

30) — факт, |

зафиксиро |

||||||

ванный |

еще |

и в |

прежних |

рентгенографических |

исследо |

|||||

ваниях |

[23, |

24] |

(см. также |

[28]). |

Сказанное |

в полной |

||||

мере относится, |

конечно, |

не |

только |

к |

монокристалли |

|||||

ческим |

образцам, но и к каждому зерну |

в поликристал- |

||||||||

Рис. 30. Ориентировка мартенсита в зерле стали 18ХНВА (0,18% С;

2,10% |

Cr; |

4,50% |

Ni; |

0,90% |

W) в исходном |

состоянии — после за |

|

калки |

от |

1300°С |

(а) |

и после |

повторной |

закалки от 850°С с быст |

|

|

|

рым |

нагревом в |

свинцовой |

ванне |

(б") і[25] |

|

лическом состоянии. Таким образом, можно заключить, что при восстановлении зерна в результате быстрого нагрева закаленной стали, восстанавливается не только величина, форма и ориентировка зерна исходного аус тенита (существовавшего в момент перегрева или после затвердевания расплава — в опытах с монокристаллами), но и те внутренние особенности его структуры, которыми задается группировка мартенсптмых кристаллов при закалке. Это подтверждается и металлографической

53

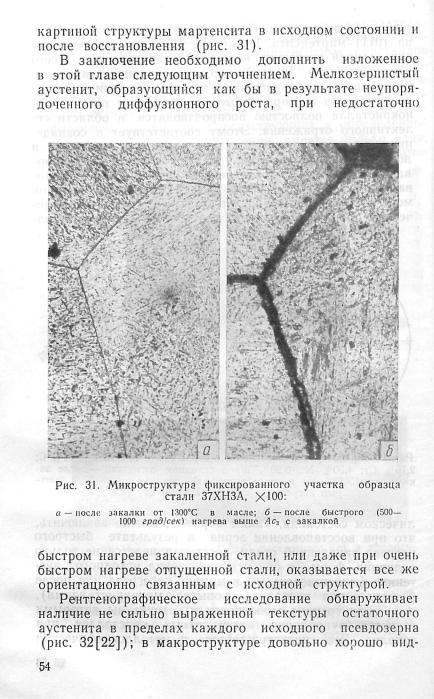

чпть, что комплекс мелких аустенитиых зерен, образу ющихся при нагреве в объеме каждого исходного рас павшегося мартен-ситного (пли бейннтного) •псевдозер на, не является собранием совершенно случайно ориен тированных кристаллитов. Именно это обстоятельство, по-видимому, лежит в основе наследственности, прояв ляющейся в изломе стали, которая рассматривается подробнее в гл. V.

* *

*

При достаточно быстром (сотни градусов в секунду) нагреве закаленной и неотпущенной стали реализуется особый кристаллографически упорядоченный механизм образования аустенита, сходный с обратным мартенситным превращением в высоколегированных сплавах, в результате чего происходит восстановление зерна ис ходной структуры. В меру уменьшения скорости нагре ва, все в большей степени получают развитие процессы отпуска и нормальный контролируемый диффузией ме ханизм образования аустенита, сопровождающийся из мельчением зерна.

Г л а в а III

СТРУКТУРНАЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПРИ М Е Д Л Е Н Н О М НАГРЕВЕ СТАЛИ

В случае очень быстрого нагрева закаленной стали влияние скорости нагрева на образование аустенита ос ложнено различиями в степени отпуска еще при субкритических температурах.

Рассмотрим влияние скорости нагрева в критичес ком интервале температур. Если за счет предваритель ного высокого отпуска исключить возможное влияние скорости нагрева на состояние, в котором сталь прибли жается к началу критического интервала, то влияние скорости нагрева в самом этом интервале представляет ся в следующем виде.

56

Очень быстрый нагрев, который для неотпущенпой стали обеспечивал бы упорядоченный механизм превра щения и восстановление исходного зерна, для отпущен

ной |

стали ведет к |

неупорядоченному, бездиффузионно |

му |

формированию |

аустенитной структуры, развиваю |

щейся* из множества центров; выше точки |

Асг получает |

|||||

ся мелкозернистый аустенит1 . |

|

|

|

|||

Зерно аустенита растет с уменьшением скорости на |

||||||

грева |

соответственно |

сокращению числа |

центров, из |

|||

которых развивается |

неупорядоченное |

превращение |

||||

(рис. |

34). |

|

|

|

|

|

Следующие |

обстоятельства |

представляют |

здесь |

|||

очень |

большой |

интерес. |

|

|

|

|

1. |

Постепенное, по |

мере снижения скорости |

нагре |

|||

ва, сокращение |

числа |

центров |

неупорядоченного |

прев |

||

ращения при достаточно медленном нагреве приводит к

тому, что оно падает практически до нуля; |

образование |

|

аустенита |

осуществляется упорядоченным |

механизмом, |

и тогда на месте каждого мартенситного |

псевдозерна |

|

выше АСІ |

получается единое зерно аустенита, по вели |

|

чине, форме и ориентировке воспроизводящее зерно ис ходной структуры. В этом заключается эффект восста

новления |

зерна при |

медленном |

нагреве |

стали (рис. |

35, 34,а) |

[29—32]. |

|

|

|

2. При |

известных |

условиях |

нагрева |

в критическом |

интервале |

температур можно наблюдать |

параллельное |

||

протекание упорядоченного и неупорядоченного превра щений. На .рис. 36,а представлена микроструктура той же стали 35ХГС, предварительно закаленной от 1300°С; после нового нагрева до 860°С со скоростью 6 град/мин и закалки: некоторая доля объема каждого аустенитно-

го зерна уже перешла в двухфазное |

аустенито-феррит- |

||||||||

ное состояние |

упорядоченным |

путем, |

|

причем |

аустенит |

||||

образует |

фон |

или |

матрицу, |

в |

которой |

еще |

включены |

||

остатки |

нераетворившегося |

феррита, |

тогда как |

рядом |

|||||

имеются |

сформировавшиеся |

|

в процессе неупорядочен |

||||||

ного роста участки |

(белые |

поля), оконтуренные |

четкой |

||||||

высокоугловой |

границей, появление |

которых, |

очевидно, |

||||||

1 Мы рассматриваем здесь конструкционные стали обычной сред |

|||||||||

ней легпрованности. Выше уже отмечалось, что |

повышенная степень |

||||||||

легированное™ может вести к тому, что даже |

и в отпущенной ста |

||||||||

ли реализуется |

упорядоченный |

механизм |

образования |

аустенита |

|||||

(см. рис. 21). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

57