книги из ГПНТБ / Садовский, В. Д. Структурная наследственность в стали

.pdfмнению Чернова, необходимо подвергать «не только все артиллерийские орудия, но и вообще все изделия из стали, как, например, вагонные и локомотивные оси, бандажи, машинные валы и т. п.» [1].

Обращаясь к своим слушателям, Чернов, которому тогда не было еще и 30 лет, закончил евой доклад следу

ющими |

пророческими словами: |

«вопрос о ковке |

стали |

при движении его (вперед не сойдет с того пути, на |

кото |

||

рый мы |

его сегодня поставили» |

[1]*. Это предвидение |

|

молодого исследователя 'блестяще оправдалось. В чисто технологическом плане, и теперь — через 100 с лишнимлет — мало что можно добавить к предложенному Чер новым способу обработки стальных поковок, обеспечи вающему получение мелкозернистой структуры. Это тем более поразителыно, что за это время теория термичес кой обработки получила глубокое и всестороннее разви тие на основе изучения внутренних превращений, проис ходящих в железе и стали. . .

Сейчас хорошо известно, что установленная Черно вым замечательная и чрезвычайно важная для техники возможность исправления крупнозернистой структуры стали основана на происходящих при нагреве фазовых превращениях, — перекристаллизации, приводящей к получению в надкритической области температур аустенитного состояния.

В большом числе исследований освещались законо мерности роста зерна аустенита, поскольку давно уже известно, что величина зерна аустѳнита весьма сущест венно влияет на некоторые механические свойства (осо бенно сопротивление динамическим нагрузкам) стали после горячей пластической обработки, отжига или за калки, па прокаливаемость и ряд других характеристик. В этих работах основное внимание уделялось вопросам - кинетики изменения размеров зерна аустенита при повы шении температуры или увеличении выдержки в аустенитном состоянии. Относительно.мало исследований ça-, мого процесса формирования зерна аустенита при наг реве стали.

* Современного читателя несколько удивляет, почему в этой за ключительной фразе своего доклада Чернов говорит о ковке стали,

тогда как предлагаемая им |

технология |

прежде |

всего относится к |

||

области термической обработки. |

Здесь |

нужно |

напомнить, что |

100 |

|

лет назад не существовало |

технологии |

термической обработки; |

ра |

||

бота Чертюва и знаменовала |

ее |

ррждение, |

|

|

|

И

Обычно предполагается, что нагрев стали выше кри тических точек приводит в результате взаимодействия феррита и карбидов к образованию аустенита с мелко зернистой структурой — почти независимо от исходного состояния стали и условий нагрева. Считается, что в дальнейшем с повышением температуры или длительнос ти выдержки при данной температуре 'происходит толь ко рост зерна.

«Зерно аустенита зарождается непосредственно выше Аси размеры зерна в момент зарождения крайне нич тожны... Замечательно, что размеры зародышевого зер

на аустенита |

в основном |

не зависят от |

размеров |

исход |

ного зерна стали... С повышением температуры |

нагрева |

|||

выше верхних |

критических |

точек зерно |

аустенита |

полу |

чает тенденцию к росту... Чем выше температура и дли тельнее выдержка, тем крупнее получаемое зерно аусте

нита» |

[4]. |

|

|

«Действие |

перекристаллизационного |

отжига основа |

|

но на |

том, что |

при двукратном у-* а-превращении — |

|

при нагревании и при охлаждении — в |

результате пере |

||

кристаллизации образуется мелкозернистая и равномер ная структура, совершенно отличная и практически не зависящая от исходной» [5].

Число подобных цитат можно, конечно, умножить, но все это сводится к привычному для всех термистов поло жению, что при нагреве стали выше критических точек получается мелкое зерно аустенита, которое только ук рупняется при дальнейшем повышении температуры.

Почти столь же привычным является |

и представление |

о корреляции между величиной зерна |

и видом излома |

стали. Считается, что кругному зерну, |

выявляемому на |

металлографическом шлифе, отвечает |

крупнозернистый |

излом, который может быть исправлен отжигом, норма лизацией или закалкой с нагревом немного выше крити ческих точек в соответствии с получающимся при этом измельчением выявляемого при обычном металлографи ческом анализе зерна.

Результаты ряда исследований, проведенных за пос ледние 15—20 лет главным образом у нас в Советском

Союзе, показывают, однако, |

что |

образование зерна аус |

|

тенита при нагреве стали не |

всегда следует |

этой простой |

|

и привычной для всех .схеме. |

|

|

|

Наблюдающиеся осложнения |

процесса |

фазовой не- |

|

12

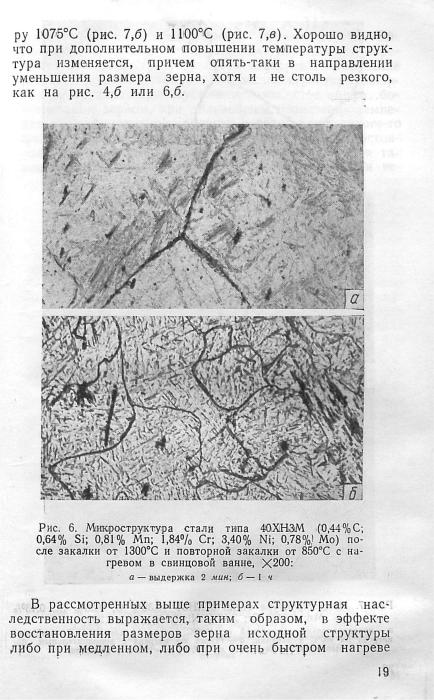

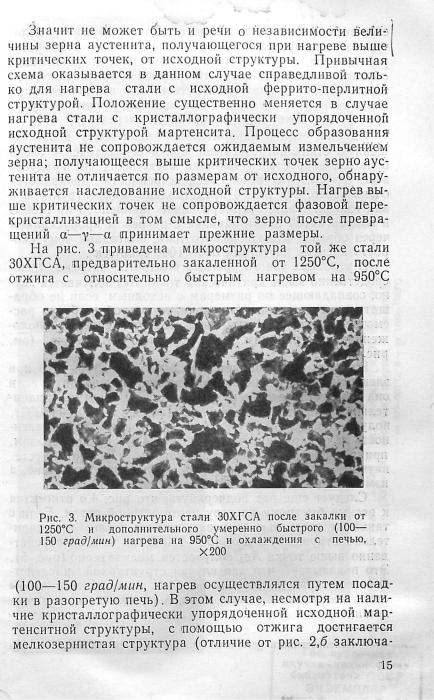

ется только в скорости нагрева). Таким образом, вели чина зерна определяется иногда не конечной температу рой нагрева, а способом ее достижения, и решающим образом зависит от скорости нагрева в критическом ин тервале. Структурная наследственность проявляется при медленном и отсутствует (необходимые уточнения будут приведены ниже) при ускоренном нагреве.

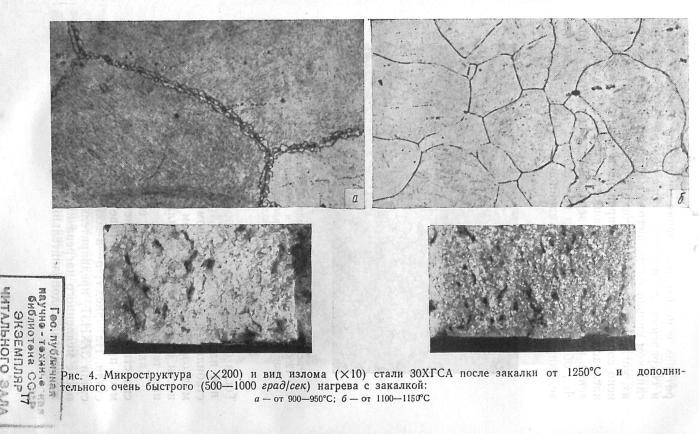

Однако, если предварительно закаленную и неотпущенную сталь нагреть выше критических точек с очень

большой скоростью — порядка |

нескольких |

сот градусов |

||

в секунду, структурная |

наследственность |

проявляется |

||

очень резко. |

На рис. 4 |

представлена микроструктура и |

||

вид излома |

стали, предварительно закаленной от 1250°С |

|||

и подвергнутой новой закалке |

с нагревом |

пропусканием |

||

через образец электрического тока, благодаря чему ско

рость нагрева |

достигала 500—1000 град/сек}. |

|

В условиях |

такого весьма быстрого нагрева |

непо |

средственно выше критической точки Ас% получается |

зер |

|

но, совпадающее по размерам с исходным, если не обра

щать пока |

внимания |

(этот |

вопрос подробнее будет |

рас |

|||||

смотрен ниже) яа сетку очень |

мелких |

зерен, |

располо |

||||||

женную по |

границам |

зерен |

исходной |

структуры |

(см. |

||||

рис. 4,а). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Важным |

представляется |

то |

обстоятельство, |

что |

при |

||||

электронагреве и закалке |

в |

указанных |

условиях, |

если |

|||||

она осуществляется с |

нагревом |

до температур, |

значи |

||||||

тельно превышающих |

точку Ас3 |

(порядка |

1100—1150°С), |

||||||

получается |

мелкое зерно |

и |

структурная |

наследствен |

|||||

ность не обнаруживается |

( см. рис. 4,6). Таким |

образом, |

|||||||

при повышении температуры нагрева в области аустенитного состояния может иметь место не укрупнение, а измельчение зерна.

Следует еще раз подчеркнуть, что рис. 4,а относится к весьма быстрому нагреву неотпущенной стали. Если с такой же скоростью нагревать эту же сталь, предвари тельно отпущенную при 400—650°С, то уже непосредст венно выше точки Асз получается мелкое зерно (рис. 5). Это показывает, что для случая структурной наследст венности, приведенного на рис. 4,а, существенно, чтобы сталь нагревалась очень быстро не только в критичес ком интервале Ас\—Асз, но и при субкритических темте-

Использовалась установка конструкции Н. М. Родипина [6].

16