книги из ГПНТБ / Бушуев, В. М. Химическая индустрия в свете решений XXIV съезда КПСС

.pdfвыброс вредных газов в атмосферу. И если в нефтеперерабатывающей про мышленности широкое применение гидроочистки позволяет удовлетворительно решать проблему прекращения выброса сернистого ангидрида, то в цветной металлургии эта проблема должна еще найти свое решение.

К концу нынешней пятилетки появится еще один крупный источник серосодержащего сырья: будет организована очистка природного газа Оренбургского и Бухарского месторождений от сернистых соединений, которая позволит получать ежегодно 1500—1700 тыс. т элементарной серы. Появление этого источника и хорошие перспективы развития подземной выплавки серы при ведут к значительному повышению удельного веса серы в произ водстве серной кислоты в десятой пятилетке, что даст большой экономический эффект. Удельные капитальные вложения в строи тельство сернокислотных цехов, работающих на сере, почти в два раза ниже, чем при использовании колчедана. Поэтому, например в США, удельный вес производства серной кислоты из серы составляет 82% (в нашей промышленности в настоящее время — только 18%).

За десятилетие значительно пополнились разведанные запасы борного сырья, особенно боросиликатов на месторождении Тетюхе в Приморье. Добыча руды на этом месторождении ведется Приморским горно-химическим комбинатом открытым способом. Комбинат производит борную кислоту, перборат натрия, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Выпуск от дельных видов продукции и 1961—1970 гг. возрос в полтора-два раза. Тетюхинское месторождение имеет хорошие перспективы дальнейшего прироста запасов на глубину и на флангах зоны развития датолитосодержащей скарновой залежи. Запасы дру гого вида борного сырья — боратов — на Индерском месторожде нии (Казахстан) очень ограничены, вследствие чего неотложным делом является ускорение разведки расположенного в этом рай оне месторождения Сатимола, которое обладает большими прог нозными запасами борно-калийных руд. Исследовательскими ра ботами установлена хорошая обогатимость этих руд.

Запасы поваренной соли, используемой для производства та ких важных продуктов, как каустическая и кальцинированная сода, хлор, металлический натрий, его соединения, в нашей стра не практически неисчерпаемы. Известно около ста месторожде ний поваренной соли, запасы которой (только по промышленным категориям) превышают 9,1 млрд. т. Наиболее крупные место рождения находятся в районе Артемовска в Донбассе, Соликам ска на Верхней Каме, Стерлитамака в Башкирии, а также в Иркутской, Тульской областях, в Армении, Белоруссии, Поволжье и в других районах страны. Мощность пластов соли некоторых

182

месторождений достигает ста и более метров. Из вновь откры тых'месторождений следует отметить Горьковское и Яр-Бпшка- дакское в Башкирии, где толщина слоя около 400 м. Соль на этих месторождениях добывают главным образом путем подзем ного выщелачивания и 'перекачки рассола на поверхность. Боль шое количество поваренной соли залегает совместно с калий ными солями и сульфатом натрия и извлекается попутно с ними.

Очень велики в нашей стране запасы иода и брома. Они со держатся в водоносных горизонтах Бакинских месторождений нефти, на полуострове Челекен, в рапе Сивашских озер и заливе Кара-Богаз-Гол, в солях Верхнекамского калийного месторож дения и в ряде других районов.

По запасам сульфата натрия, применяемого при получении стекла, бумаги, мыла, сернистого натрия и в некоторых других производствах, СССР занимает первое место в мире. Только в водах Кара-Богаз-Гола содержится несколько миллиардов тонн сульфата натрия. Другим крупным его месторождением являет ся озеро Кучук (Алтайский край). Кроме того, в различных рай онах Казахстана и Средней Азии имеется ряд озер, в которых также содержится сульфат натрия. Сейчас добыча сульфата нат рия— это хорошо организованное п высокомеханизированное крупнотоннажное производство.

Усилиями геологов в истекшем десятилетии значительно уве личены запасы хромовых, боратовых, марганцевых и других руд, что полностью обеспечивает развитие соответствующих химиче ских производств.

Так обстоит дело с базой минерального сырья для химиче ской промышленности. Что касается базы органического сырья, то, как уже отмечалось, в ней произошли коренные изменения. Основное место заняли природный газ, попутные газы нефтедо бычи и газы, получаемые в процессе нефтепереработки.

Добыча природного и попутного газа увеличилась за 1961— 1970 гг. с 45,3 до 198 млрд.* ад3. Использование этих газов в про изводстве химической продукции возросло примерно с 0,7 до 12,9 млрд. м3. По годовым приростам добычи газа Советский Союз опережает такие страны с высокоразвитой газовой про мышленностью, как США, Канада, Франция, хотя по уровню до бычи природного и попутного газов, и особенно по масштабам использования их в химической промышленности, наша страна в настоящее время еще отстает от США.

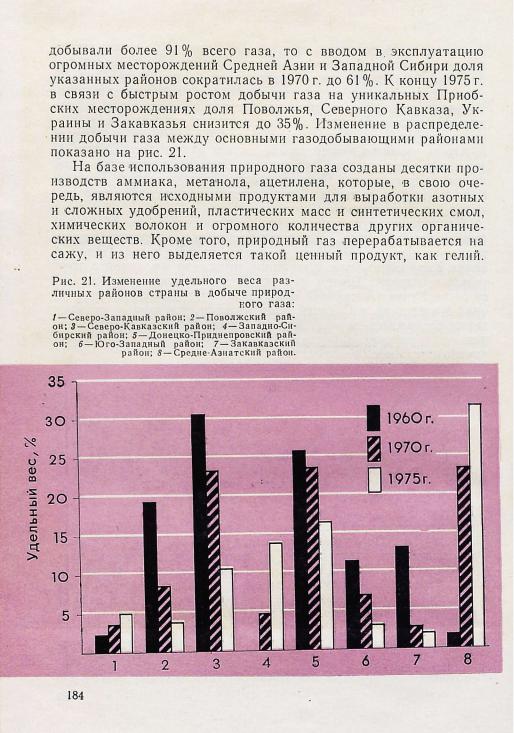

Резко изменился 'удельный вес основных газодобывающих районов в Общесоюзной добыче газа. Если к началу шестой пяти летки Поволжский, Северо-Кавказский, Донецко-Приднепров ский, Юго-Западный и Закавказский экономические районы

183

Для выделения из попутного газа нефтедобычи денных ком понентов: этана, пропана, бутана и др., которые служат сырьем для производства синтетического спирта, фенола, синтетического каучука, пластических масс и синтетических смол и многих дру гих химических продуктов, сооружено большое количество газо перерабатывающих заводов.

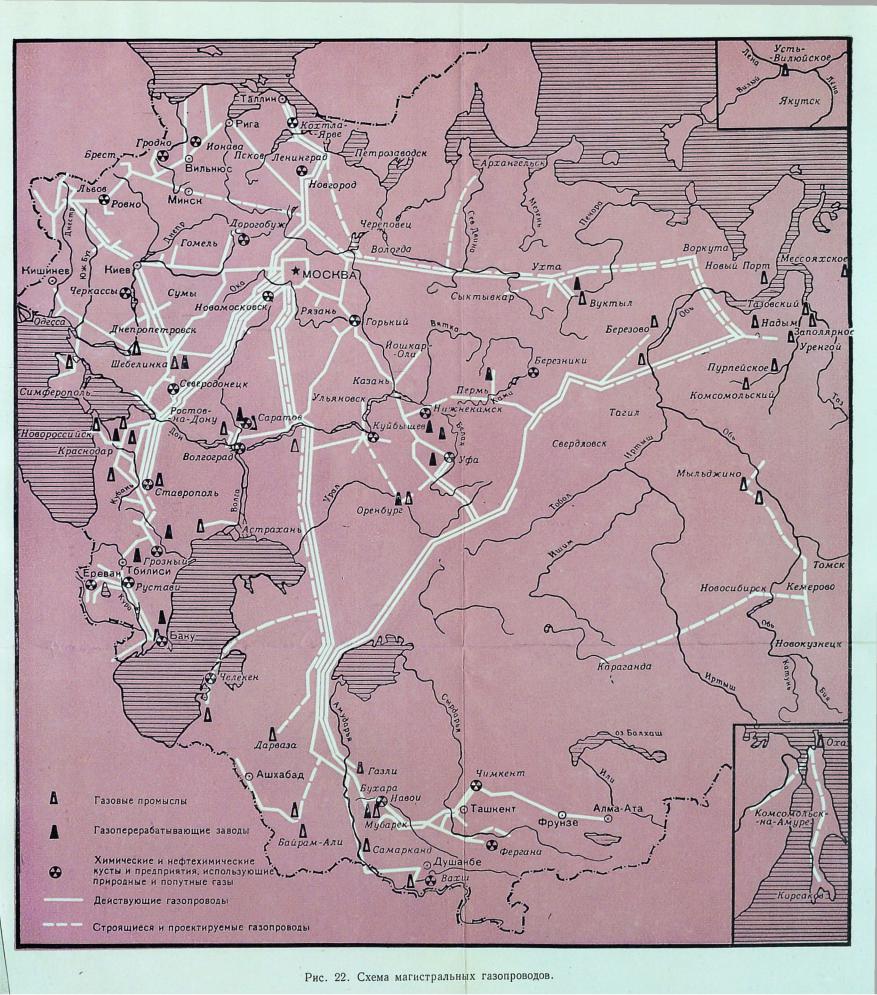

К началу нынешней пятилетки был построен ряд магистраль ных газопроводов в общем направлении с Северного Кавказа, Украины и Средней Азии на центр Европейской части, СевероЗапад страны и Урал. К ним относятся газопроводы: Средняя Азия — Центр; Средняя Азия — Урал; Северный Кавказ — Центр; Дашава — Киев — Брянск — Москва; Шебелинка — Белгород — Брянск; Западная Украина — Ивановичи — Вильнюс — Рига; Бе лоусово— Ленинград-—Таллин. Кроме того, были сооружены газопроводы Ухта — Торжок и Месояха — Норильск. С учетом ранее построенных газопроводов магистральные сети транспор тирования природного газа насчитывали к началу 1970 г. около 70 тыс. км. Вместе с огромным количеством отводов они охваты вали подавляющее большинство экономических районов страны (свыше 1400 городов и населенных пунктов), за исключением Дальнего Востока, Восточной Сибири, ряда областей Западной Сибири и Казахстана. Схема магистральных газопроводов и раз мещение газоперерабатывающих заводов, химических и нефте химических кустов и предприятий, использующих природные и попутные газы для производства продукции, показана на рис. 2 2 .

Директивами XXIV съезда КПСС предусмотрено увеличить добычу природного и попутного газа за пятилетие до 320 млрд, м3 и продолжить работу по созданию единой системы газоснабже ния страны. Намечено завершить сооружение третьей и четвер той ниток системы Средняя Азия — Центр. Четвертая линия соединит несколько новых мощных месторождений Туркмении с районами Центра. Третья пойдет от Окаремского месторождения вдоль побережья Каспийского моря через газовые промыслы Мангышлака и от района Бейнеу будет идти рядом с другими линиями системы. Намечено ввести в строй самые мощные газо вые артерии страны: Тюменская область — Центр, Тюменская область — Запад. Через 8 —10 лет по этим артериям будут транс портироваться сотни миллионов кубометров газа в год.

На начало 1974 г. протяженность магистральных трубопрово дов достигла 84,5 тыс. км и до конца пятилетки увеличится еще на 13,6 тыс. км. Появились новые газопроводы Оренбург — Куй бышев, Северотюменская область — Урал, закончено 'сооружение 2-й и продолжается строительство 3-й и 4-й очередей магистраль ного газопровода Средняя Азия — Центр. В газопроводном

185

строительстве значительно возрос удельный вес труб большого диаметра. Если в 1970 г. было уложено всего 3,9 тыс. км труб диаметорм 1220 мм, то к началу 1974 г. этих труб, а также труб диаметром 1420 мм было уложено около 12 тыс. км. Значительно возросло количество компрессорных станций и их мощность.

Особое внимание будет обращено на улучшение использова ния нефтяного попутного газа. Потребление его намечено дове сти до 80% от имеющихся ресурсов против 61% в 1970 г. Зна чительно будут увеличены мощности комплексной переработки попутного и природного газов, расширено производство сжижен ных газов, бензина, гелия и серы.

Вместе с тем следует отметить, что при выполнении даже этих заданий значительное количество попутного газа, содержа щего этан, пропан, бутан и другие ценные углеводороды в ны нешней пятилетке не будет использоваться, особенно в новых районах добычи нефти: в Тюменской области и на острове Ман гышлак. Эту задачу намечено решить в десятой пятилетке при строительстве крупнейших Тобольского и Томского нефтехими ческих комплексов н химических производств в районе Мангы шлака.

Предусмотрено также значительно увеличить производство сжиженных газов, ароматических углеводородов и другого неф тяного сырья на предприятиях нефтеперерабатывающей про мышленности. Взятый курс на повышение удельного веса вторичных процессов, более глубокую переработку нефти, осна щение нефтеперерабатывающих предприятий современными газофракционирующими установками позволит увеличить за пя тилетие ресурсы газов нефтепереработки до 17,7 млн. т.

Однако, как показывают предварительные расчеты, ресурсов этана, содержащихся в попутных газах нефтедобычи и газах нефтепереработки, в десятой пятилетке будет уже недостаточно для обеспечения быстро развивающихся производств, потреб ляющих этилен. Очевидно, этилен нужно будет получать пиро лизом бензина, как это в широких масштабах делается за рубе жом. Эффективность такого метода зависит от комплексного использования пропан-пропиленовой, бутан-бутилеиовой фрак ций, бутадиена и других углеводородов, получающихся в про цессе пиролиза бензина одновременно с этиленом. Поэтому уже сейчас необходимо организовать изучение таких 'вопросов, как развитие производства нитрила акриловой кислоты, полипропи ленового волокна и других производств, потребляющих пропи лен, а также поставить исследовательские и опытные работы с целью создать методы получения из фракции С4 ценных химиче ских продуктов, например малеинового ангидрида. Это тем более

186

необходимо, поскольку первые крупные установки пиролиза бен зина намечено пустить уже в текущей пятилетке.

Растут ресурсы и коксохимического сырья. В прошлой пяти летке были введены в действие 14 новых мощных высокомехани зированных коксовых батарей с увеличенным объемом камер. Производство коксохимической продукции увеличилось на 15%, ассортимент химических продуктов коксования возрос со 138 до

201наименования.

Внынешней пятилетке предполагается более значительный

рост производства кокса и химических продуктов коксования. Будет построено 9 крупных коксовых батарей единичной мощно стью 1000—1400 тыс. т кокса в год. На ряде действующих пред приятий намечено реконструировать цехи по переработке смол и бензола, причем мощность их увеличится на 50—70%• Производ ство коксохимической продукции будет увеличено на 20%, в том числе бессериистого бензола для выработки капролактама — в 2 раза. Намечено организовать выпуск роданистого натрия для производства волокна нитрон, роданистого аммония для нужд медицины, метакрезолов для сельскохозяйственных ядохимика тов и других химических продуктов коксования.

Девятым пятилетним планом предусматривается значительно расширить работы по геологическому изучению земных недр и разведке минеральных сырьевых ресурсов, в частности усилить разведку на нефть и газ (особенно в Европейской части страны), на коксующиеся энергетические угли и сырье для производства минеральных удобрений.

Подводя итог изложенному, можно с полным основанием ска зать, что советская химическая промышленность располагает и будет располагать впредь самой мощной в мире базой разнооб разного сырья.

VII

СДВИГИ В РАЗМЕЩЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Размещение новых химических производств определяется об щими для социалистического народного хозяйства положениями. Главные из них — достижение максимального экономического эффекта и подъем экономики и культуры всех союзных респуб лик. При выборе точек строительства новых предприятий долж ны учитываться особенности многочисленных подотраслей хими ческой индустрии, различных по энерго- и материалоемкости производства, потреблению воды, количеству отходов, затратам на транспортирование продукции и другим факторам.

Схематично, в самом общем виде, можно определить четыре группы химических предприятий, различающихся по главен ствующему фактору, определяющему выбор района и места строительства.

К первой группе можно отнести предприятия с большими объемами производства и высокими нормами потребления сырья. Такие предприятия целесообразно размещать в максимальной близости к сырьевым источникам. В эту группу следует включить заводы по производству кальцинированной и каустической соды, калийных и концентрированных фосфорных удобрений, сульфата натрия, целлюлозы, кормовых дрожжей (гидролизным методом), а также крупнотоннажные производства пластических масс, синтетических смол, синтетического каучука и продуктов тяже лого органического синтеза.

Вторую группу составляют предприятия, транспортирование

.u,c\ojywAViw елЗ'л-еди'гог дороже, чем доставка сырья, и ко торые поэтому выгоднее строить в районах потребления продук ции. К этой группе можно отнести заводы по производству ам миака, азотных и некоторых видов сложных удобрений, шин, по ропластов, пористой резины, готовых изделий из пластических масс и т. п.

Третья группа охватывает предприятия со сложным техноло гическим циклом, применяющих большое количество различных реагентов. Эти производства целесообразнее всего размещать в районах крупного сосредоточения химической промышленности,

188

где они могут обеспечиваться исходными продуктами, особенно такими, перевозка которых невыгодна, сложна или опасна. Важ нейшее значение для таких производств имеет, кроме того, воз можность обеспечения их опытными квалифицированными рабо чими и инженерно-техническими кадрами. Типичными для этой группы являются, например, заводы и цехи, производящие мало тоннажную химическую продукцию — красители, текстильновспомогательные вещества, добавки к полимерным материалам, реактивы, а также некоторые виды пестицидов и исходных про дуктов для получения ряда пластических масс и синтетических волокон, таких, как диметилтерефталат, дифенилолпропан.

Четвертую группу составляют энергоемкие предприятия, кото рые, как правило, сооружаются в районах с дешевой электро энергией при наличии в них необходимого сырья. К числу таких предприятий можно отнести заводы и цехи элементарного фос фора, карбида и цианамида кальция, электролиза воды и другие энергоемкие производства.

При разработке перспективных планов развития отдельных подотраслей химической индустрии должны в полной мере учи тываться те преимущества, которые может дать реконструкция действующих предприятий. (Имеется в виду возможность дости жения более высоких темпов наращивания и освоения мощно стей, экономия капитальных вложений как на создании инженер ных и производственных сооружений, так и на строительстве жилья, социальных и культурно-бытовых объектов по сравнению с затратами на строительство заводов в новых районах.)

Все упомянутые факторы в значительной мере сказались на размещении химических производств в истекшем десятилетии. В эти годы химическая промышленность развивалась во всех союзных республиках, причем на Украине, в Белоруссии, Казах стане, Узбекистане, в республиках Закавказья, в Прибалтике и Таджикистане она развивалась более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В результате доля этих республик в обще союзном выпуске химической продукции в 1970 г. значительно возросла по сравнению с 1960 г. Доля же Российской Федерации, где расположены исторически сложившиеся центры химической индустрии, соответственно снизилась, примерно с 78 до 71%. Такая тенденция, отражающая положительные изменения в раз мещении химической индустрии, проявляется и в нынешнем пя тилетии.

Необходимо отметить, что во всех без исключения экономиче ских районах в 1961—1970 гг. повышался и в нынешней пяти летке продолжает повышаться удельный вес химической продук ции в общем объеме промышленного производства. Особенно

189

заметно это в Волго-Вятском районе, где доля химической про дукции возрастет с 6,4% в 1960 г. до 10,8% в конце нынешнего пятилетия, в Поволжском районе, где удельный вес изменится с 4,6 до 12,4%, Западно-Сибирском районе (с 5,1 до 9%), ЮгоЗападном (с 3,3 до 6,6%), Южном (с 1,1 до 2,9%), Прибалтий ском (с 1,1 до 4,8%), Средне-Азиатском (с 1,6 до 4,4%), Казах станском (с 2 до 5%) и Белорусском (с 1,4 до 8,4%).

За десятилетие (1961 —1971 гг.) созданы новые крупные центры химической промышленности в Поволжье, Башкирии, на Северо-Западе РСФСР, в Западной Сибири, на Северном Кав казе, на юге Украины, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Прибалтике и ряде других районов страны. Возникновение этих центров обусловлено переориентацией химической промышлен ности на использование природного и попутного газа, продуктов переработки нефти, вовлечением в хозяйственный оборот новых сырьевых месторождений: белорусских калийных солей, казах станских фосфоритов, предкарпатской серы и др., а также необ ходимостью приближения ряда химических производств к райо нам потребления продукции.

Следует отметить некоторые важнейшие изменения в разме щении химической индустрии в истекшем десятилетни и в ны нешней пятилетке.

Прежде всего необходимо указать на неуклонное увеличение доли восточных районов страны в выпуске химической продук ции. Если в 1960 г. эта доля составляла 10,9%, то в 1970 г.— уже 13,2%, а к концу нынешней пятилетки она возрастет до 15%. Удельный вес восточных районов увеличивался в значительной степени за счет развития химических производств в Средней Азии, где они базировались на использовании природного газа, и в Казахстане, где созданы крупнейшие производства фосфора, фосфорных удобрений и солей из фосфоритов бассейна Каратау, а также ряд предприятий основной химии на базе использования известняков, хромитов и другого горно-химического сырья.

Примерно такими же темпами развивалась химическая про мышленность Западной Сибири. Значительно медленнее росло производство химической продукции в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Очень важно подчеркнуть, что в ближайшей перспективе мас штабы работ по развитию химической промышленности в восточ ных районах, и прежде всего в Сибири, резко возрастут. За пе риод с 1970 по 1980 г. объем переработки нефти и газа на Вос токе увеличится в несколько раз, значительно возрастет также доля восточных районов в объеме общесоюзной переработки нефти. На базе новых нефтяных и газовых месторождений Тго-

190