- •Доменное Физические процессы

- •Качественно-количественная схема доменного процесса. Материальный баланс доменной плавки.

- •Структура столба доменной шихты

- •3. Роль кокса в доменной плавке. Качественная оценка расхода углерода кокса в доменном процессе. Механизм горения кокса у фурм.

- •4. Структура фурменной зоны: изменение температуры и состава газа по длине зоны горения. Определение теоретической температуры горения и факторы её определяющие.

- •Движение шихты и газов в доменной печи. Причины, уменьшающие объем шихты.

- •6. Основные положения теории акад. А. А. Байкова. Современные представления о механизме восстановления металлов из оксидов углеродом.

- •7. Теплообмен в доменной печи. Понятие о водяных эквивалентах.

- •8. Тепловой баланс доменной плавки. Содержание основных статей. Факторы, влияющие на расход топлива.

- •10 М3/т чугуна

- •9. Показатели работы доменных печей. Методы интенсификации процесса. Продукция доменного производства.

- •10. Шлаковый режим доменной плавки. Процессы образования шлака в доменной плавке.

- •11. Теория строения шлаковых расплавов. Основные свойства шлаков. Уравнение Ньютона и Ле-Шателье для определения вязкости.

- •10 20 30 40

- •12. Методы расчета состава доменной шихты.

- •Химические процессы

- •6. Поведение p, Ni, Cu, As в доменной плавке.

- •7. Поведение цинка и свинца в доменной печи.

- •8. Поведение Mn, Si, Cr в доменной плавке.

- •9. Особенности доменной плавки титаномагнетитов. Восстановление ванадия и титана.

- •10. Поведение щелочных металлов в доменной печи.

- •11. Поведение серы в доменном процессе: источники её поступления, основные реакции, распределение серы между продуктами плавки. Коэффициент распределения серы.

- •12. Науглероживание железа в доменном процессе. Процессы образования чугуна. Формирование окончательного состава чугуна в горне.

4. Структура фурменной зоны: изменение температуры и состава газа по длине зоны горения. Определение теоретической температуры горения и факторы её определяющие.

Газ, выходящий из фурменных очагов, принято называть фурменным газом. Состав фурменного газа зависит от содержания кислорода в дутье, влажности дутья, состава и расхода вдуваемого топлива.

Теоретическая температура горения топлива в доменной печи (или в фурменных зонах доменной печи) является важным контролируемым параметром состояния доменного процесса, на который ориентируются при управлении доменной плавкой.

Теоретическая температура горения — это та температура, которую имели бы газообразные продукты горения топлива при отсутствии теплообмена с ОС и при условии, что газ состоит из трех компонентов (и не содержит трехатомных газов).

где Qc - теплота окисления С томлива до СО в различных реакциях в фурменных зонах доменной печи; Qa - теплосодержание влажного дутья (физическое тепло дутья); Qqk - теплосодержание углерода кокса, сгорающего в фурменных зонах; 0Д|1С - тепло, расходуемое на диссоциацию паров воды дутья и углеводородов вдуваемого топ-

Vco, VN2, VH2 — выход CO, N2, H2;

Ссо, Cn2, Ch2 — теплоемкости соответствующих газов при теоретической температуре горения.@

С большой вероятностью большинство доменных печей работает при теоретической температуре горения 2173-2473 К (1900-2200 °C).

Состав горнового газа: 35-45% CO, 55-65% N2, 1-10% H2.

Верхний и нижний пределы оптимального значения теоретической температуры горения в значительной степени зависят от качества кокса и применяемых шихтовых материалов, вида вдуваемого топлива и его расхода, давления газа на колошнике и объема доменных печей. Увеличение влажности и вдуваемых добавок снижают ТТГ.

Уменьшение теоретической температуры горения с ростом эффективности восстановительных процессов в шахте доменной печи объясняется снижением расхода кокса и уменьшением прихода тепла в тепловом балансе фурменного очага за счет уменьшения тепла углерода кокса, сгорающего на фурмах.

Движение шихты и газов в доменной печи. Причины, уменьшающие объем шихты.

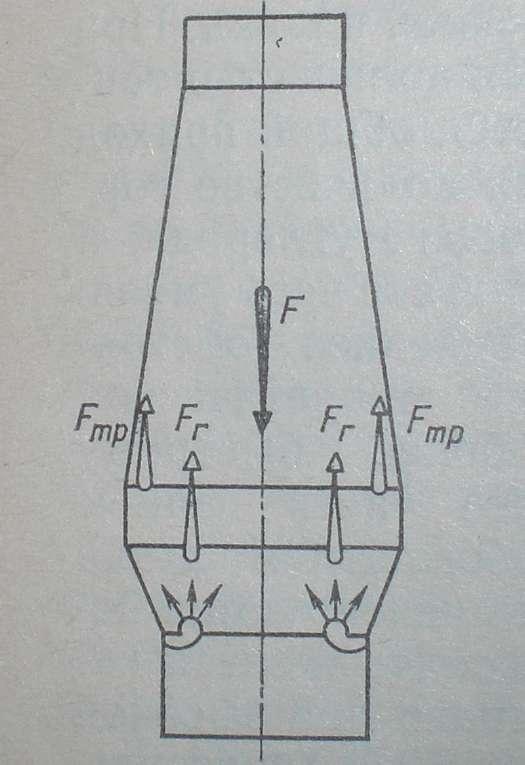

Шихта в доменной печи опускается под действием силы тяжести F. В противоположном направлении (то есть снизу вверх) на шихту воздействует подъемная сила газового потока Fг и сила трения опускающихся материалов о стенки печи и малоподвижную шихту в осевой части Fтр.

Анализ показал, что свободное пространство в печи образуется в результате трех процессов:

газификация углерода, то есть превращение твердых кусков кокса в газ (вследствие горения кокса перед фурмами, а также прямого восстановления железа и других элементов);

плавление рудной части шихты, при котором объем образующихся расплавов (чугун, шлак) меньше объема шихты, из которой они получились (почти в 3,5 раза);

выпуск из горна жидких продуктов плаки (чугуна и шлака).

Кроме того, на освобождение свободного пространства влияет механическая уминка сыпучих материалов в шахте в результате перколяции (просачивания, проникновения шихтового материала в низлежащие слои) мелких фракций агломерата и окатышей в свободные межкусковые промежутки (преимущественно кокса). Так, уменьшение объема шихтовых материалов вследствие механической уминки может достигать 12-16%.

Результаты расчетов показывают, что в большой доменной печи каждую минуту образуется до 10 куб. м свободного пространства, в которое опускается шихта.

Влияние активного веса проявляется только при снижении его ниже определенного критического значения. В этом случае опускание шихты становится неустойчивым, резко увеличивается вероятность ее подвисания (прекращения ее движения).

Другая особенность движения материалов — скорость их опускания неодинакова как в поперечном сечении доменной печи, так и по ее высоте. Образование свободного пространства происходит неравномерно в поперечном сечении домны. Наибольший объем свободного пространства образуется перед фурмами, так как в их зонах газифицируется большая часть кокса, над ними плавится основная масса шихты.

Третья особенность движения шихты состоит в том, что в нижней части печи в твердом состоянии остается только кокс, а рудная составляющая шихты (вместе с известняком) движется в виде капель или струй чугуна и шлака. Капли чугуна, благодаря высокой плотности и хорошей жидкоподвижности, быстро стекают в горн по межкусковым каналам слоя кокса. Поведение жидкого шлака более неопределенно: его вязкость больше, а плотность ниже. Предполагается, что шлак занимает значительный объем пустот между кусками кокса, удерживается в них и движется вниз вместе с коксом.

Отметим: 44-52% общего уменьшения объема шихты приходится на горение углерода кокса в фурменных очагах, 11-16% — на прямое восстановление, 25—35 % — на плавление чугуна и шлака и 5-15% — на уплотнение шихтовых материалов при движении. Из этого следует, что уменьшение объема шихты происходит главным образом в очагах горения перед фурмами, а фурменные очаги можно уподобить своеобразным воронкам, через которые движется основная масса шихты.

Мощный газовый поток, образующийся перед фурмами, с большой скоростью (~10 м/ c) движется к колошнику по межкусковым каналам шихты под действием разности давлений газа в горне и на колошнике Ap (потери напора газа в слое).

Потери напора газа, а, следовательно, и пропорциональная им подъемная сила газового потока Fг = Ap • S (S — площадь поперечного сечения печи, через которое проходит газ) зависит как от параметров газа (его скорости, плотности, вязкости), так от газодинамических свойств слоя шихты (эквивалентного диаметра кусков и пористости).

Измерения на печи показывают, что перепад давления газа изменяется не пропорционально высоте печи — наибольший удельный перепад давления (Па/м) наблюдается в верхней и нижней частях печи.

Газовый поток в поперечном сечении доменной печи имеет неодинаковую скорость (скорость газа больше на том участке, где ниже сопротивление слоя). С большей скоростью газ движется через вертикальные участки шихты, расположенные над окислительными зонами. Через слой кокса газ движется быстрее, чем через слой, состоящий из агломерата или окатышей (газодинамическое сопротивление кокса ниже, чем рудной части). В общем, газ проходит доменную печь (от горна до колошника) за 4-8 с.