Клиническая оперативная хирургия ЧЛО

.pdfляло 21,7 %. В то время уже начали организовываться небольшие специали зированные отделения (конечно, не удовлетворявшие всех потребностей царской армии) в Петербурге, Москве, Киеве и других городах, но раненые в лицо и челюсти поступали в них через 1—6 мес после ранения. Конечно, эффективность узкой специализации при лечении этой категории раненых

втакие поздние сроки еще не могла проявиться в должной мере. В то же время в результате строгой организации этапного и специализированного лечения раненых во время Великой Отечественной войны удалось возвратить

встрой 85,1 % военнослужащих из этой группы раненых с повреждениями лица и челюстей, а в группе раненых с изолированными повреждениями мяг ких тканей лица — 95,5 %. И в этом заслуга не только челюстно-лицевых хирургов, но и организаторов медицинской помощи раненым, среднего и младшего медицинского персонала специализированных отделений, посколь ку в лечении челюстно-лицевых раненых организация ухода и питания имеет чрезвычайно большое значение.

Здесь будет уместно привести слова Е. И. Смирнова, вынесшего на своих плечах всю тяжесть организации лечения раненых воинов Советской Армии во время войны: «Проблема организации этапного лечения с эвакуацией по назначению раненых с повреждением лица, в том числе и челюстей, сложнее, чем многие себе ее представляют. Нет смысла распространяться о значении полости рта, в особенности для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Повреждения лица ведут к уродству, особенно в случаях несвоевременной или неквалифицированной медицинской помощи. Уродство лица сопряжено с душевными переживаниями, личными и семейны ми страданиями... Дурные лица у раненных в лицо чаще имеют место там, где военная медицина не пользуется организационными достижениями полевой медицинской службы и современной челюстно-лицевой хирургии ввиду коли чественного подхода руководителей к организации лечения боевых поврежде ний» [Смирнов Е. И., 1979].

Поскольку эти строки были написаны в декабре 1944 г., то можно без преувеличения сказать, что такое высказывание подсказано огромным опы том, накопленным советской медициной в самой тяжелой и кровопролитной войне, которая когда-либо была в истории человечества. И об этом не в праве забывать ни челюстно-лицевые хирурги, ни организаторы здравоохранения, от которых в конечном счете и зависит судьба раненого человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев Г. К- Актуальные вопросы антимикробной терапии.— Воен.-мед. журн., 1984, № 3, с. 76—79.

Бажанов Н. Н., Шехтер А. Б., Чикорин А. К- и др. Особенности течения флегмон лица и шеи при комплексной терапии с ультразвуковой обработкой гнойного очага.— Стоматология, 1982, № 2,

с. 19—24.

Колесников И. С. О хирургической обработке огнестрельных ран.— Воен.-мед. журн., 1982, № 4, с. 21—23.

Лисицын К. М., Соколова Г. Е., Ревской А. К., Ряэанцев В. П. Пути повышения эффективности хирургической обработки ран.— Воен.-мед. журн. 1984, № 3, с. 37—39.

К стр 48

Рис. 17. Схематическое строение кожи.

Фигурными скобками и пунктиром показана толщина различных лоскутов кожи, применяемых при

пересадках. |

1—эпидермис: 2 —дерма; 3 — подкожная жировая клетчатка; 4 — фасция; а — тонкпп |

||

лоскут по |

Тиршу. |

б — «расщепленный» |

лоскут (дерматомный); в — лоскут во всю толщу кожи; |

г — лоскут |

кожи с |

подкожной клетчаткой |

дли филатовекого стебля; д— выводные протоки потовых |

|

|

желез, |

е- кровеносные сосуды |

К стр. 49

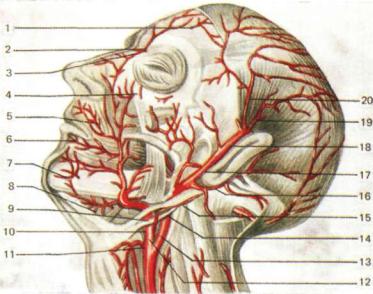

Рис. 19 Артерии лица (по А. Рауберу).

1 — a. |

s u p r a o r b i t a l ; 2 |

— a. |

frontalis; |

3 — a . |

angularis: 4 — a. |

infraorbitalis; |

5 |

a |

labialis superior; |

|||||||

6 — a. |

labialis inferior: |

7 — a. mentalis: |

8 — a. |

submentalis: |

9 — a. |

facialis: |

10 — a. |

lingua lis: |

11 — |

|||||||

a. thyreoidea superior; 12—a. carotis externa; |

13 — a. carotis |

interna: |

14 — n. hypoglossus; 15 — a . oc |

|||||||||||||

cipitalis; 16 — a. auricularis |

posterior: |

17. |

18 — |

a. |

temporalis |

superfictalis; |

19 — ramus parietalis |

art. |

||||||||

|

temporalis |

superficialis; |

20 — ramus |

frontalis art |

temporalis |

superficialis |

|

|||||||||

К стр. 51

Рис. 20. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи (по Р. Д. Синельникову),

1 — glandula |

parotis: 2 — nodi |

lymphatici |

occipitales; |

i |

nodi |

lymphatici |

auricuiares |

posteriores. |

|||||

4 — nodi lymphatici |

cervicales profundi |

superiores: |

5 — |

v. Jugularis dextra; 6 — nodi |

lymphatici |

cervi |

|||||||

cales superficiales; 7 — nodi lymphatici |

cervicales |

profundi |

inferiores; 8 — nodi |

lymphatici |

auriculares |

||||||||

aiiteriores; 9 |

— nodi |

lymphatici |

submaxillares; 10 — nodulus |

lymphaticus submentalis: |

11 — |

a. |

carotis |

||||||

|

|

communis |

dextra: |

12 — |

truncus lymphaticus |

jumilaris dexier. |

|

|

|

||||

К стр. 51

Рис. 21. Мускулатура лица (по А. Рауберу).

1 — m. frontalis: |

2 |

— fascia |

temporalis |

(поверхностный |

листок фасции |

отрезан |

oт |

скуловой дуги |

||||||||||||||

и отвернут |

вверх |

вместе с находящимся под ним жировым слоем); |

3 — m. |

corrugator |

supercilli. |

|||||||||||||||||

4 — m. orbicularis |

oculi: 5- |

m. |

procerus; 6 — |

lig. palpebrale |

mediae: 7 — pars |

transversa |

m. nasalis: |

|||||||||||||||

8 — caput |

angulare; |

9 — caput |

infraorbitale: |

10 |

— |

caput |

zygomaticum; |

11 — m. levator |

(quadratus) |

|||||||||||||

labii |

super: |

12 —m |

|

levator |

anguli oris |

(caninus): 13, l6 — m. orbicularis |

oris: |

14 — m. |

zygomaticus: |

|||||||||||||

15 — m. |

buccinator: |

17 — |

m. guadralus |

labii |

infer: 18 — m. |

depressor |

anguli |

oris |

(m. |

|

triangularis) |

|||||||||||

19 —venter |

ant. m. digastrici; |

|

20 — m. mylohuoideus; |

21 |

— os hyoideum; |

22 — glandula |

submaxillaris: |

|||||||||||||||

23—a. |

carotis externa: 24 — |

v. juguianis interna: |

25 |

— |

m. sterrnocleidomastoideus; |

26 — |

m. masseter |

|||||||||||||||

|

27 — gland . |

parotis. |

28 — duktus |

parotideus; |

29 — m . occipitalis: |

30 — arcus zygomaticus. |

||||||||||||||||

К стр. 52

Рис. 22. Боковая поверхность лица (по Г. К. Корнингу).

1 — n. s u p r a o r b i t a l ; 2 — a. |

angularis: |

3 — v. |

facialis |

ant.: 4 — средние ветви |

n. |

facialis: |

5, |

6 — |

||||||

a. facialis: 7 — средние |

ветви n. |

facialis: |

8 — ramus marginalis mandibulae; |

9— |

n. |

transversus |

colli: |

|||||||

10 — n. auricularis |

magnus: |

11—нижние |

ветви |

n. facialis: 12 — n. masseter; |

13 — glandula |

parotis: |

||||||||

14 — ductus |

paroti |

deus: |

15 — a . |

transversa |

faciei; 16 — |

a. et v. temporalis superfic: |

17 — n. |

auricu- |

||||||

lotemporalis; |

18 — верхние ветви |

n facialis: |

19 — ramus |

parietalis a temporalis superfic; 20 — ramus |

||||||||||

|

|

|

|

|

frontalis |

a. temporalis |

superfic. |

|

|

|

|

|

||

Рис. 196. Вены лица (по Г. К. Корнингу).

1 — v. nasofrontalis; 2 — v. angularis; 3 — анастомоз v. ophtalmicae inferioris et plec-

sus pterygoideus: |

4 — v. |

facialis |

anterior; |

||||

5 |

— v. |

submentalis; |

6— v. |

facialis |

coram , |

||

7 |

— v. |

jugularis |

interna; |

8 — v. |

facialis |

||

Dosterior; |

9 — v. |

temporalis |

superficialis; |

||||

10 — plexus |

pterygoideus; 11 — v. ophtalmica |

||||||

interna: |

12 — sinus |

cavernosus; |

13 — v. oph |

||||

|

|

|

talmica superior. |

|

|

||

К стр. 242

К стр 242

Рис. 197. Топография глубоколежащих образовании боковой области лица (по Г. К. Корнингу).

! — продолжение a maxillaris и foramen sphenopalatinurn; 2 — про межуток между порциями m. ptery-

goidei medial.; |

3 — a. |

alveolaris |

post, |

|||||

superior: |

4 — n. |

buccinatorius; |

5 — |

|||||

m. pterygoideus |

medialis; |

б — m. buc |

||||||

cinator: |

7 — a. |

temporalis |

profunda: |

|||||

8 — a. |

temporalis |

superficialis: |

9 — |

|||||

m. pterygoideus |

lateralis: |

10 — связь |

||||||

между |

n. |

auriculotemporalis et n. |

||||||

facialis; |

11 |

— n. |

facialis: |

12 — a. |

me- |

|||

ningea |

media: |

13 — chorda |

tympani: |

|||||

14 — a. |

alveolaris |

interna: |

15 — n. al |

|||||

veolaris |

int.: |

16 — |

a. carotis |

ext.: |

||||

|

|

17 — n. lingualis |

|

|

||||