Клиническая оперативная хирургия ЧЛО

.pdf

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аржанцев П. 3.. Иващенко Г. /И., Лурье Т. /VI Лечение травм лица.— М., 1975.

Вернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области.— Киев, 1973.

Дмитриева В. С. Переломы челюстей мирного времени и их лечение.— М., 1966. Кабаков Б. Д., Малышев В. А. Переломы челюстей.— Л., 1981.

Шаргородский А. Г. Повреждения тройничного нерва при переломах костей лица.— М., 1975.

Глава 25

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ И СКУЛОВОЙ ДУГИ

При переломах скуловой кости и скуловой дуги почти в 80% случаев бывает смещение отломков. Быстро нарастающий отек тканей в подглазнич ной и скуловой областях в первые часы и дни после травмы маскирует сме щение отломков. Сместившиеся отломки, как правило, вызывают ряд анато мических и функциональных нарушений, которые, если не произвести вправ ления отломков, могут оказаться стойкими. Поэтому после установления (на основании клинических и рентгенологических исследований) характера перелома необходимо произвести репозицию и фиксацию отломков в пра вильном положении.

По данным клиники челюстно-лицевой хирургии ВМедА им. С. М. Кирова, в 39,2% смещение отломков сопровождается повреждением стенок верхне челюстной пазухи (рис. 336, а).

Иногда наблюдается сочетание переломов скуловой кости и дуги (рис. 336, б).

Вправление отломков производят внеротовым или внутриротовым способами.

При выборе метода вправления следует руководствоваться клинической и рентгенологической картиной перелома, а также сроком, прошедшим с мо мента травмы.

Вправление отломков при переломе только скуловой дуги вполне без болезненно можно произвести под местной инфильтрационной анестезией

Рис 336. Схема смещения отломков при переломе скуловой кости и дуги, а — с повреждением верхнечелюстной пазухи и внедрением в нее костных отломков; б — без повреждения

пазухи.

402

0,5% раствором новокаина (10—15 мл). Для вправления отломков при других, более сложных переломах следует пользоваться анестезией верхне челюстного нерва у круглого отверстия, как это описано на стр. 17, с добав лением инфильтрационной, а у некоторых (возбудимых) больных — с пред варительным применением седативных средств (см. стр. 22).

ВНЕРОТОВОЕ ВПРАВЛЕНИЕ ОТЛОМКОВ

При переломах скуловой кости отломок чаще всего смещается вниз и внутрь, реже — кнаружи. Вправление сместившегося отломка производят крючком Лимберга, который вводят под нижний край смещенного отломка. Место для введения крючка определяют путем проведения двух взаимно перпендикулярных линий. Одну линию (горизонтальную) проводят по ниж нему краю скуловой кости, вторую — опускают перпендикулярно от наруж ного края глазницы (рис. 337) В точке пересечения этих линий производят разрез кожи длиной 0,5 см (или прокол), в который вводят кровоостанав ливающий зажим с острым кончиком (типа «москит»), и тупо расслаивают ткани до нижнего края отломка; в образованный туннель вводят крючок Лимберга, соблюдая определенную последовательность движений. Вначале плечо рычага должно находиться параллельно скуловой дуге, ручка распо лагается перпендикулярно к ней, а острие крючка вводят в мягкие ткани под край отломка. Затем, разворачивая крючок, подводят его под сместив шийся отломок; при этом плечо рычага поворачивают перпендикулярно к плоскости скуловой дуги, а рукоятку — параллельно ей. Далее энергичным движением в направлении, противоположном смещению отломка, ставят отломок в правильное положение, что определяется характерным щелканьем или легким хрустом сопоставленных поверхностей перелома. Если вправле ние осуществляют в первые часы и дни после травмы, то репозиция происхо дит почти без применения силы. После вправления отломка крючок извле кают из раны в последовательности, обратной его введению, и на рану накла дывают один шов полиамидной нитью.

Рис. 337. Определение места введения крючка Лимберга для вправления смещенной скуловой

Рис. 338. Вправление отломка скуловой дуги крючком Лимберга.

403

Таким способом могут быть вправлены переломы скуловой кости со смещением отломков, переломы скуловой кости с крупнооскольчатым по вреждением стенок верхнечелюстной пазухи, а также переломы скуловой дуги со смещением. В последнем случае разрез и введение крючка Лимберга (рис. 338) производят по нижнему краю скуловой дуги в месте западения отломка, которое определяется пальпацией.

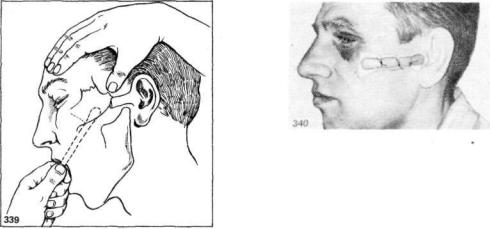

ВНУТРИРОТОВЫЕ МЕТОДЫ ВПРАВЛЕНИЯ ОТЛОМКОВ

При переломах скуловой кости или дуги для вправления отломков целе сообразно использовать метод Вилледжа (1928). В преддверии рта по пере ходной складке над 6-м и 7-м зубами производят разрез слизистой оболочки длиной около 2 см. После отслаивания слизисто-надкостничного лоскута под скуловую дугу или кость вводят лопатку Буяльского (рис. 339) так, чтобы ее выпуклость была обращена кнаружи. Рычагообразным движением все отломки одновременно вправляются под контролем пальцев другой руки хирурга, располагающейся на наружной поверхности лица. При этом под рукоятку лопатки Буяльского следует подвести какой-нибудь инструмент, например костный распатор, во избежание травмы зубов в момент вправле ния. После вправления многооскольчатых переломов скуловой дуги можно применить следующий метод фиксации. Из быстротвердеющей пластмассы готовят пластинку длиной 4—6 см, шириной 1,5 см. Длина пластинки должна быть несколько больше длины скуловой дуги у больного, чтобы она могла располагаться от линии наружного угла глаза до козелка ушной раковины. На пластинке с обеих сторон делают насечки соответственно количеству отломков дуги. Пластинку стерилизуют кипячением. После того как отломки дуги вправлены внутриротовым доступом, через кожу под каждый отломок подводят изогнутую иглу № 10 с полиамидной нитью и затем, обогнув отло мок, делают выкол снаружи соответственно прорезям на пластмассовой пластинке, которую укладывают на мягкие ткани наружной поверхности скуловой дуги. Над пластинкой нити завязывают (рис. 340). Затем зашивают рану в полости рта кетгутовыми швами. Для предупреждения пролежней на коже от пластинки под нее подкладывают йодоформную марлю в 2—3 слоя. Пластинку и швы, завязанные над ней, снимают на 10—14 день после операции.

Н. Н. Бажанов и М. П. Жадовский (1962) проводят бронзово-алюми- ниевые лигатуры, а пластинку готовят из алюминия.

Рис. 339. Внутриротовое вправление отломков скуловой кости.

404

При сочетании переломов скуловой кости и скуловой дуги производят вправление отломков через разрез по переходной складке преддверия рта от клыка до 2-го моляра. Так как отломки скуловой дуги образуют со сме стившейся скуловой костью острый угол, открытый кнаружи и вершиной обращенный в подвисочную ямку, то вправление отломков производят двухмоментно. Вначале лопатку Буяльского подводят под скуловую кость и, приподнимая ее, вращают в медиальном направлении. Затем инструмент вводят под скуловую дугу и, приподнимая его, вращают в латеральном направлении. Обычно момент вправления сопровождается хрустом, а паль пацией снаружи определяют непрерывность восстановленной дуги. Отломки после вправления в таких случаях, как правило, удерживаются самостоя тельно.

Если перелом скуловой кости сопровождается повреждением стенки верхнечелюстной пазухи, то необходимо произвести ревизию последней. Исключением является крупнооскольчатый перелом, который характеризу ется образованием крупного отломка переднебоковой стенки пазухи со смещением его кнаружи; скуловая кость при этом всегда смещается внутрь и вниз. В таком случае вправление отломка скуловой кости производят лопаткой Буяльского, которую вводят под височный отросток скуловой кости. В момент вправления крупный отломок переднебоковой стенки пазухи укладывается на место. Гемосинус рассасывается в сроки от 7 до 10 дней.

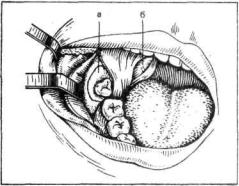

Для ревизии верхнечелюстной пазухи производят видоизмененную операцию Колдуэлла — Люка по следующей методике. После разреза по Виледжу — Дубову отслаивают слизисто-надкостничный лоскут преддверия рта и освобождают ущемленные между отломками мягкие ткани. Если пере лом скуловой кости сопровождается мелкооскольчатым повреждением стенок пазухи, то можно обнаружить раздробление переднебоковой стенки пазухи и дна глазницы с внедрением костных отломков в пазуху. Сама скуловая кость в таких случаях смещается чаще в верхнечелюстную пазуху и вниз.

После вправления скуловой кости из верхнечелюстной пазухи извлекают свободно лежащие костные отломки, сгустки крови, иногда измененные участки слизистой оболочки (утолщенную слизистую оболочку, полипы). Учитывая способность слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи к регене рации [Лебединский Б. Н., Лурье А. 3., 1934], необходимо максимально сохранять ее и бережно к ней относиться. Отломки дна глазницы хирург вправляет II пальцем, введенным в пазуху. После этого накладывает соустье с нижним носовым ходом. Для закрепления скуловой кости и отломков стенок пазухи в верхнечелюстную пазуху вводят йодоформный тампон, пропитанный вазелиновым маслом. Один конец его выводят в нижний носовой ход через соустье. Скуловую кость и отломки стенок пазухи укладывают на тампоне в правильное положение под контролем глаза. Если вправление отломков производят в поздние сроки (10 дней после травмы и более), то отломки на йодоформном тампоне укладывают с гиперкоррекцией и учетом рубцовой ригидности тканей. Слизистую оболочку преддверия рта зашивают кетгутом. Тампон удаляют через нижний носовой ход на 8-й день после операции, если вмешательство проводилось в первые дни после травмы, и на 10—14 день, если вправление проведено в более поздние сроки.

Указанная методика применяется и при сочетанных переломах скуловой кости и дуги, если они сопровождаются повреждением стенок верхнечелюст ной пазухи.

405

ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СКУЛОВОЙ КОСТИ

Остеосинтез при переломах скуловой кости имеет весьма ограниченные показания. Он может быть применен при переломах скуловой кости с крупнооскольчатым повреждением стенок верхнечелюстной пазухи, когда перелом самой скуловой кости возникает не по линии лобно-скулового шва, а у осно вания лобного отростка. В этих случаях при репозиции скуловая кость не удерживается в правильном положении и при отсутствии показаний к реви зии верхнечелюстной пазухи остеосинтез может явиться методом выбора. Кроме того, остеосинтез показан при всех переломах скуловой кости, за исключением переломов с мелкооскольчатым повреждением стенок верхне челюстной пазухи, если вправление отломков предпринимается позже 10 дней после травмы. При оперативных вмешательствах в поздние сроки отломки после вправления нередко смещаются в порочное положение.

Перелом скуловой кости возникает, как правило, в трех местах (по нижнему краю глазницы, в области лобного отростка скуловой кости, в об ласти височного отростка). Остеосинтез всех трех переломов сопровожда ется значительной скелетизацией скуловой кости, что является нежелатель ным. Поэтому остеосинтез производят в двух местах при помощи костного шва (рис. 341). Первым швом соединяют отломки в области лобного от ростка скуловой кости, а второй накладывают в области нижнего края глазницы.

Для обнажения концов отломков производят разрез кожи в области нижнего края глазницы, длиной 1 —1,5 см, затем тупым путем расслаивают мягкие ткани, обнажая плоскость перелома. На концах отломков делают по одному отверстию шаровидным бором в направлении от передней наруж ной поверхности нижнего края глазницы на внутреннюю его поверхность. Очень важно отверстия в отломках сделать так, чтобы проведенный через них шовный материал располагался строго перпендикулярно к линии пере лома. Второй разрез кожи такой же длины производят у наружного угла

глазной щели. Обнажают |

место перелома. Техника наложения отверстий |

на концах отломков та же. |

В качестве шовного материала применяют чаще |

Рис. 341. Схема остеосинтеза при переломах скуловой кости.

Рис. 342. Схема подвешивания отломков скуловой кости по Йовчеву. а — проведение полиамидной нити; б — подвей ивание отломков скуловой кости.

406

всего полиамидную нить диаметром 0,3 мм, вставляя ее в крутую небольших размеров иглу либо используя в качестве проводника изогнутую инъекцион ную иглу. После наложения костного шва рану на лице послойно зашивают.

При остеосинтезе скуловой кости в двух местах (в области |

нижнего |

|

края и наружной стенки глазницы) нередко |

возникает смещение |

нижнего |

ее отдела. В таких случаях В. С. Йовчев (1964) |

предлагает после вправления |

|

скуловой кости подвешивать ее к верхненаружному краю глазницы, для чего делает разрез по верхнему краю брови в ее средней наружной трети длиной 12—15 мм. Отслаивает мягкие ткани и обнажает основание скулового от ростка лобной кости. Затем бором делает сквозное отверстие в направлении внутренней поверхности латеральной стенки глазницы. Второе отверстие создают в области нижнего края средней части тела скуловой кости, отступя от него на 3—5 мм. Сначала один конец полиамидной нити (диаметром 0,6—0,8 мм, длиной 15 см) проводят через отверстие на лобной кости в направ лении снаружи кнутри, затем конец нити, продев в ушко большой изогнутой хирургической иглы, проводят через мягкие ткани в направлении отверстия в области тела скуловой кости. При этом нить должна проходить как можно ближе к поверхности тела скуловой кости. Вынув иглу из нижнего края раны, проводят конец нити через отверстие на теле скуловой кости в направ лении снаружи кнутри. Затем конец нити подтягивают, выводят снаружи и той же иглой проводят обратно сквозь мягкие ткани к отверстию лобной кости. Шов завязывают при хорошо натянутых концах нити, что дает воз можность «подвесить» тело скуловой кости к лобной (рис. 342). Раны мягких тканей зашивают наглухо наложением погружных швов кетгутом, а на кожу — полиамидной «жилкой». Ю. С. Когинов (1974) упростил этот метод, подвешивая скуловую кость к сквозному отверстию у основания скулового отростка лобной кости. По нашему мнению, эта операция целесообразна

'лишь в тех случаях, когда одна из плоскостей переломов проходит не в об ласти лобно-основного шва, а у основания лобного отростка скуловой кости.

Во всех случаях при внутриротовых доступах для вправления скуловой кости с успехом могут применяться такие современные инструменты, как элеватор И. С. Карапетяна (1971) или ретрактор А. Г. Мамонова и А. А. Не смеянова (1976). Элеватор И. С. Карапетяна используется по принципу рычага с опорой на чешую височной кости. Преимущества ретрактора А. Г. Мамонова и А. А. Несмеянова заключаются в том, что наличие в нем опорной и рабочей бранш обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на отломки; кроме того, наличие пружины между браншами позво ляет практически без особых усилий вправлять так называемые «застарелые» переломы в сроки до 20 дней и более после травмы.

Переломы скуловой кости часто сопровождаются повреждением под глазничного нерва с нарушением кожной чувствительности. Восстановление чувствительности происходит медленно, в зависимости от срока и точности сопоставления отломков и устранения ущемления нерва.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бажанов Н. И., Жадовский М. Н. Новый способ фиксации отломков скуловой дуги.— Стома

тология, 1962, № 3, с. 93.

Вернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области.— Киев, 1973.

Дубов М. Я. Переломы скуловой дуги. К вопросу о классификации и выборе метода вправления отломков.- Стоматология, 1966, № 2, с. 43—44.

Йовчев. В. С Закрепление отломков при застарелых переломах скуловой дуги.— В кн.: Вопросы травматологии и ортопедии. Л., 1966, с. 10—13.

Карапетян И. С Внутриротовой способ вправления скуловой кости.— Стоматология, 1971, № 1, с. 80—82.

407

Когинов Ю. С. Значение сроков репозиции отломков скуловой дуги для восстановления чувстви тельности нижнеглазничного нерва.— В кн.: Теоретические и клинические аспекты лечения переломов костей: Труды ЛИТО им. Р. Р. Вредена, 1974, вып. 12, с. 65—67.

Лебединский |

Б. |

Н., Лурье А. |

3. |

О |

сохранении |

слизистой оболочки при радикальной операции |

||

на верхнечелюстной пазухе.— Вестн. ото-рино-ларингол., 1954, № 4, с. 54—57. |

||||||||

Лимберг |

А. |

А. |

О специальном |

крючке для |

вправления отломков скуловой дуги.— Вестн. хир., |

|||

1937, с. |

133—134, 194—197. |

|

|

|

|

|||

Мамонов |

А. |

Г., |

Несмеянов |

А. |

А., |

Тецкина |

Е. |

А. Ретрактор для вправления скуловой кости |

и дуги |

при их переломах.— Мед. техника, |

1982, № 2, с. 59—60. |

||||||

Низова Р. Ф. Показания к вскрытию гайморовой пазухи при переломах скуловой кости.— Стоматология, 1967, № 3, с. 58—61.

Кавракиров В., Анастасов К- Оперативни методи в лицево-челюетната хирургия.— София, 1981.

Глава 26

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

По своему происхождению все нагноительные процессы челюстно-лице- |

||

вой области и шеи можно |

разделить на три основные группы: 1) |

абсцессы |

и флегмоны, являющиеся |

осложнением остеомиелита челюсти (остеофлег- |

|

моны); к ним можно отнести также абсцессы и флегмоны, развившиеся от |

||

перикоронарита и ретромолярного периостита; 2) абсцессы и |

флегмоны, |

|

развившиеся |

на почве нагноения лимфатических узлов (аденофлегмоны); |

3) абсцессы |

и флегмоны лица, которые своим происхождением не связаны |

спатологическими процессами в тканях пародонта и лимфатических узлах.

Кним относятся процессы, развившиеся в результате внедрения инородных тел, при слюннокаменной болезни.

Оперативные вмешательства при остеофлегмонах должны предусматри вать не только опорожнение гнойника в мягких тканях, но и вмешательства на кости (одновременное удаление «причинного» зуба, периостотомию и т. п.). Промедление или отсрочка оперативного вмешательства при остео флегмонах недопустимы.

Оперативное вмешательство при аденофлегмоне преследует цель опо рожнения гнойника в мягких тканях без вмешательства на кости, если к тому нет прямых показаний. Сроки оперативного вмешательства при нагноении лимфоузла не имеют такого решающего значения, как при остеофлегмоне. На ранних стадиях развития заболевания (при «целлюлитах») допустимы даже консервативные методы лечения.

Вскрытие гнойного очага в челюстно-лицевой области производят под инфильтрационной или проводниковой анестезией 0,5 и 2% растворами новокаина или же под наркозом с соответствующей премедикацией. У легко возбудимых больных и детей вскрытие абсцессов и флегмон предпочтительнее проводить под наркозом.

В зависимости от локализации абсцесса или флегмоны оперативное вмешательство осуществляют внутриротовым доступом или со стороны кожи лица и шеи. В некоторых случаях разрезы производят одновременно снаружи

408

и со стороны полости рта. При наружных разрезах хирург не должен повре дить ветви лицевого нерва, выводной проток околоушной слюнной железы; разрезы должны быть проведены в соответствии с естественными складками кожи лица и шеи. При этом необходимо обеспечить хороший отток гнойного экссудата, аэрацию и в необходимых случаях дренаж раны, например при флегмонах дна полости рта. Для этого могут быть использованы трубчатые полиэтиленовые дренажи, предложенные М. М. Соловьевым и И. Худояровым (1979). Это определяет длину разреза слизистой оболочки полости рта или кожи и глубину рассечения или разведения подлежащих мягких тканей.

При поверхностно расположенных гнойных процессах разрез производят через наиболее выпуклую поверхность инфильтрата или через участок раз мягчения тканей, при этом обычно сразу же выделяется гной. Вскрытую гнойную полость необходимо обследовать пальцем или, в крайнем случае (например, при абсцессах нёба), пинцетом для выявления добавочных гнойных полостей или затеков. Разрезы кожи или слизистой оболочки должны быть достаточной длины. При этом следует соблюдать следующее правило: размеры кожной раны или раны слизистой оболочки должны быть прибли зительно равны или чуть больше длины рассечения или разведения подлежа щих мягких тканей (фасций, клетчатки, мышц). В противном случае условия для оттока гноя резко ухудшаются, возможно образование гнойных затеков и т. п. При слишком малых размерах края раны склеиваются, а введенные тампоны могут закупоривать выход из гнойной полости. Нагноительный процесс в таких случаях не ликвидируется, и в ряде случаев операцию через несколько дней приходится повторять.

При внутриротовых разрезах обеспечить такие условия затруднительно, так как края раны очень быстро склеиваются. Но в полости рта это не всегда и нужно, так как рана может сильно загрязниться пищей и содержимым полости рта. Для предупреждения склеивания краев в рану необходимо вводить резиновые выпускники которые целесообразно фиксировать одним швом к краю раны (например, на нёбе).

После разреза, когда гною обеспечен хороший отток, в гнойную полость, по возможности до самого ее дна, рыхло вводят марлевую турунду, пропи танную гипертоническим раствором хлорида натрия или мазью Вишневского. Турунды с мазью Вишневского не следует вводить при разрезах со стороны полости рта, так как деготь, содержащийся в мази, вызывает крайне неприят ные ощущения у больных и даже рвоту.

Первую перевязку после вскрытия абсцесса или флегмоны следует производить на следующий день. При этом удаляют тампон, рану промывают раствором перекиси водорода, риванола, фурацилина, хлорамина и т. п. и в зависимости от состояния раны, количества гнойного отделяемого, его вида и других условий новый тампон вводят или на всю глубину раны, или более поверхностно. При больших и глубоких гнойных полостях и значитель ном количестве гнойного отделяемого, обнаруженного во время первой перевязки, тампон или резиновую полоску целесообразно ввести снова на всю глубину. После второй перевязки тампон обычно помещают поверхностно или совсем не вводят.

В течение первых 2—3 дней после разреза перевязки делают ежедневно и лишь по мере необходимости (промокание или сползание повязки, внезап ный подъем температуры тела и т. д.). Что же касается непосредственного воздействия на рану различными медикаментами, то на этот счет имеется много предложений (промывать слабыми антисептическими растворами, вводить сульфаниламидные препараты и антибиотики, вводить тампоны

снафталином, мазью Вишневского и т. п.). Тем не менее главное значение

влечении имеют обеспечение оптимальных физических условий для течения

409

раневого процесса, защита раны от грубых манипуляций, бережное отноше ние к мягким тканям и т. п. В частности, даже непродолжительное (более 3—5 дней) непосредственное соприкосновение тампона с костью в гнойной ране может повести к секвестрации прилежа дих участков кости и затягива нию воспалительного процесса.

По мере очищения раны спадает отек, уменьшается инфильтрация тканей, сравнительно быстро рана начинает гранулировать и постепенно заживает. Иногда же рана полностью не заживает, а остается один или несколько свищей, из которых выделяется небольшое количество серозногнойного или гнойно-сукровичного отделяемого. Необходимо отметить, что неполное заживление раны и образование СЕИщей не всегда означают окон чательный переход, например, острой фазь остеомиелита в хроническую. После длительного промывания раны, промывания свищей йодоформной эмульсией или другими антисептическими растворами, небольших доз рент генотерапии и т. п., а иногда и без всяких вмешательств свищи закрываются в течение ближайших 10—12 дней после разрезов. В случае обострения процесса, обусловленного главным образом задержкой оттока гноя из раны,

приходится вновь разводить края раны или |

производить новые разрезы |

для устранения причины, вызвавшей задержку |

оттока гноя. |

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Оперативные вмешательства, предпринимаемые для вскрытия абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области, а также при других нагноительных процессах, отличаются рядом особенностей обусловленных локализацией гнойника, фазой или стадией гнойного процесса, возрастом больного и неко торыми другими моментами.

Абсцесс альвеолярного отростка и альвеолярной части челюсти. При абсцессах, локализующихся в области альвеолярной части, гнойный экссудат обычно скапливается между надкостницей и собственно костью. В затянув шихся случаях (при позднем обращении за помощью) происходит расплав ление надкостницы, и скопление гноя обнаруживают непосредственно под слизистой оболочкой. Чаще всего такие абсцессы наблюдаются на вестибу лярной поверхности альвеолярной части челюсти и значительно реже — на язычной (небной) поверхности.

Для вскрытия абсцесса в области альвеолярной части производят разрез вдоль переходной складки слизистой оболочки на всем протяжении гнойника, рассекая при этом и надкостницу. В области премоляров на нижней челюсти линия разреза должна проходить несколько выше переходной складки, чтобы не повредить выходящих из подбородочного отверстия сосудов и нервов. Если же абсцесс расположен непосредственно в зоне отверстия или ниже его, то после рассечения слизистой оболочки надкостницу отслаивают тупым путем и таким образом вскрывают гнойник. Тупым путем отслаивают над костницу также при абсцессах, локализующихся на верхней челюсти в об ласти моляров (особенно 2-х и 3-х) с переходом на бугор верхней челюсти. После вскрытия абсцесса в полость вводят тонкую резиновую полоску, которую в отдельных случаях необходимо фиксировать одним швом к сли зистой оболочке.

Абсцесс ретромолярного углубления. Перитонзиллярный абсцесс.

При затрудненном прорезывании нижних «зубов мудрости», осложнив шемся перикоронаритом и ретромолярным периоститом, гнойный экссудат может скапливаться в пространстве за «зубами мудрости», .именуемом «ретромолярным углублением». При этом гной скапливается между надкост-

410

ницей и костью или же может распро страняться по рыхлой клетчатке пе редней поверхности ветви нижней челюсти вверх — в сторону небных миндалин. При вовлечении в нагноительный процесс клетчатки, окру жающей миндалину, возникает перитонзиллярный абсцесс. При этом появляются резкая боль при глота нии, значительное напряжение и вы пячивание передней небной дужки.

Для вскрытия абсцесса ретромо лярного углубления рассекают ткани по середине ретромолярной ямки до кости. Далее разрез продолжают в преддверии рта по наружной косой линии до 2-го моляра, как это делают при атипичном удалении нижнего «зуба мудрости» (рис. 343, а).

Для вскрытия перитонзиллярного абсцесса лезвие скальпеля оберты вают марлей (ватой) так, чтобы оставить свободным только кончик лезвия длиной не более 1 см. Затем проводят разрез слизистой оболочки по передней небной дужке в месте наибольшего ее выпячивания, обычно на 1 см отступя кнаружи от края дужки (рис. 343, б). Слизистую оболочку и подлежащие ткани рассекают на глубину не более 1 см. Затем в рану вводят изогнутый корнцанг, разрывают капсулу миндалины и разводят бранши корнцанга. В этот момент и происходит опорожнение гнойника. Немедленно после вскры тия абсцесса голову больного необходимо наклонить книзу и обильно пропо лоскать рот. В отличие от абсцессов и флегмон лица других локализаций, при перитонзиллярных абсцессах, после вскрытия гнойника, марлевые или резиновые выпускники не вводят.

Абсцессы подъязычного валика и челюстно-язычного желобка. Подъ язычный валик (точнее подъязычная складка — plica sublingualis) образо ван подъязычной слюнной железой, окутывающей его рыхлой клетчаткой и сверху покрыт тонкой слизистой оболочкой. Основанием, или дном, подъ язычного валика является диафрагма рта с многочисленными сосудами, нервными веточками и выводным протоком подчелюстной слюнной железы.

Симулировать абсцесс подъязычного валика может закупорка вывод ного протока подчелюстной слюнной железы слюнным камнем. При абсцессе подъязычного валика имеются воспалительная инфильтрация и размягчение тканей на вершине или у основания валика. Боли не носят интенсивного характера, открывание рта свободное.

Для вскрытия абсцесса подъязычного валика рассекают слизистую оболочку и подслизистый слой у основания валика или по вершине наиболь шего выбухания слизистой оболочки и далее ткани, во избежание поврежде ния сосудов и нервов, раздвигают тупым путем.

Челюстно-язычный желобок, или, точнее, челюстно-язычная бороздка (sulcus mandubulo-lingualis), представляет собой углубление на дне полости рта между внутренней поверхностью тела нижней челюсти в области моляров ' и боковой поверхностью языка, главным образом его корнем. Сверху желобок покрыт слизистой оболочкой, а дном желобка является диафрагма рта. В пространстве между слизистой оболочкой и диафрагмой рта расположены рыхлая соединительно-тканная клетчатка, язычный нерв, начальный отдел выводного протока подчелюстной слюнной железы с отростком самой же-

411