Клиническая оперативная хирургия ЧЛО

.pdf

Если |

средняя ветвь |

не |

|

|||||

обнаруживается |

или |

отда |

|

|||||

но предпочтение |

препаровке |

|

||||||

первой |

ветви |

(верхней), |

то |

|

||||

после |

рассечения |

фасции |

|

|||||

сразу же у верхнего края же |

|

|||||||

лезы тупо пинцетами и нож |

|

|||||||

ницами |

раздвигают |

мягкие |

|

|||||

ткани и обычно легко нахо |

|

|||||||

дят верхнюю ветвь, располо |

|

|||||||

женную |

соответственно |

ли |

|

|||||

нии, идущей от мочки уха к |

|

|||||||

наружному |

углу |

глаза. Пре |

|

|||||

парируя |

ветвь, |

рассекая |

и |

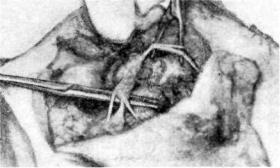

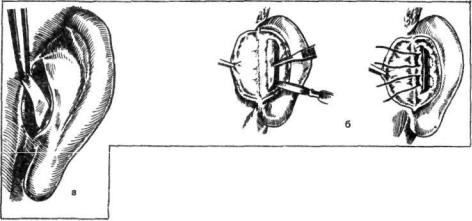

Рис. 269. Выделение ветви лицевого нерва при опера |

||||

иссекая |

железистую |

ткань, |

||||||

ции на околоушной слюнной железе. |

||||||||

проникают |

к |

месту деления |

||||||

|

||||||||

нерва на основные ветви (рис. 269). Третью ветвь — ramus marginalis mandibulae — обычно препарируют сзади наперед. При препаровке ветвей лицевого нерва под них подводят нити-держалки. Выделив все 3 ветви лицевого нерва и отодвинув их от опухоли, удаляют последнюю с прилегающей железистой тканью. Глубокую часть железы удаляют в последнюю очередь, причем толь ко при злокачественных опухолях. Таким образом, основной принцип паротидэктомии по Г. П. Ковтуновичу состоит в препаровке и иссечении желези стой ткани спереди назад.

При больших ретенционных кистах околоушных желез при препаровке ветвей лицевого нерва, расположенных вблизи кисты, иссечение железистой ткани не является обязательным. В таких случаях производят резекцию части слюнной железы, из которой исходит киста. После резекции на железистую ткань накладывают частые кетгутовые швы для рубцевания и предупрежде ния образования слюнных свищей.

Относительно редко среди опухолей околоушной железы встречаются сосудистые опухоли — гемангиомы и лимфангиомы. Удаление гемангиом околоушной железы осложняется двумя моментами. Во-первых, сосудистая опухоль, инфильтрируя ткани и выходя за пределы железы, изменяет анато мические соотношения тканей настолько, что ход ветвей лицевого нерва и границы железы можно определить только по проекционным точкам. Выде ление нерва облегчается тем, что лицевой нерв устойчив к прорастанию ан гиомами и, следовательно, по своему цвету довольно хорошо выделяется на фоне тканей, пораженных сосудистой опухолью. Во-вторых, при удалении больших гемангиом кровотечение бывает настолько обильным, что заливает операционное поле, мешает работе и ориентировке и даже может угрожать жизни больного. Поэтому операцию удаления гемангиомы околоушной же лезы необходимо начинать с перевязки наружной сонной артерии. Для более совершенного гемостаза, особенно у детей, Г. П. Ковтунович предложил био логический способ остановки кровотечения свежей сывороткой крови (не бо лее чем через 12 ч с момента забора крови).

Кровь берут накануне у матери оперируемого ребенка в количестве 100— 300 мл и хранят в стерильной колбе при комнатной температуре. Через 12 ч свернувшаяся кровь выделяет около '/з по объему сыворотки. Ее процежи вают через 2 слоя марли и добавляют равное количество 0,5% раствора ново каина. Смесью сыворотки и новокаина производят послойную инфильтрационную анестезию, получая одновременно гемостаз.

Увзрослых больных сыворотку готовят из крови самих больных, однако

А.И. Пачес (1968) гемостатического эффекта от применения сыворотки не

313

наблюдал и при значительном кровотечении рекомендовал производить пере вязку наружной сонной артерии.

Паротидэктомяя по Редону. Паротидэктомию производят под эндотрахеальным наркозом из разреза кожи, как показано на рис. 268, 12. После отпрепаровывания кожно-подкожно-жирового лоскута производят мобилизацию заднего края околоушной железы, в нижнем углу раны находят и перевязы вают наружную сонную артерию. Затем обнаруживают основной ствол лице вого нерва в глубине раны между сосцевидным отростком и задним краем ветви нижней челюсти. Для лучшего обозрения внежелезистой части лице вого нерва рану максимально расширяют крючками и производят подвывих головки мыщелкового отростка нижней челюсти. После обнаружения ствола лицевого нерва и области его разветвления выделяют и иссекают сначала поверхностную часть железы, а затем, поднимая ветви лицевого нерва дер жалками, удаляют глубокую часть железы. Таким образом, основной принцип паротидэктомии по Redon состоит в препаровке и иссечении железистой ткани сзади наперед.

Сопоставляя оба эти метода и практически их испробовав, мы отдаем предпочтение методу Ковтуновича. Во-первых, для отыскания основного ствола лицевого нерва нет определенных опознавательных ориентиров; вовторых, глубина залегания ствола за задним краем ветви нижней челюсти более 2 см, и при его выделении получается узкая глубокая рана. Возмож ное повреждение какой-либо одной, ветви лицевого нерва при препаровке с периферии к центру значительно меньше уродует лицо, чем ранение основного ствола нерва, т.. е. при препаровке ветвей лицевого нерва от периферии к цент ру значительно меньше риска, и, наконец, начинать мобилизацию слюнной

железы с ее переднего края, |

где она истончена, легче, проще и удобнее, чем |

с заднего края железы, где |

проходит ствол нерва. |

Предлагаемые разными авторами другие методики паротидэктомии с со хранением лицевого нерва отличаются друг от друга разрезами кожи или небольшими деталями, но в принципе они близки к методу или Редона, или Ковтуновича.

При частичном удалении околоушной железы или при энуклеации опу холи из железы для предупреждения образования слюнного свища и умень шения слюновыделения в первые дни больному назначают нераздражающую диету с исключением из рациона кислой и острой пищи. Кроме этого, за 15— 20 мин до еды дают 8—10 капель 0,1 % раствора атропина сульфата. Чувство распирания и появление колющих болей в железе перед приемом пищи или во время еды указывают на возможность образования слюнного свища. В таких случаях показано назначение рентгенотерапии.

Если во время операции была повреждена оболочка опухоли и произо шло обсеменение операционной раны опухолевыми клетками, то следует на значать лучевую терапию; при этом дозы ионизирующего излучения должны быть такими, как при лечении злокачественных опухолей.

При оперативных вмешательствах по поводу рецидивов мукоэпидермоидных либо смешанных опухолей, нередко прорастающих в кожу или ин тимно с ней спаянных, перед хирургом стоит задача не только абластичного удаления опухоли, но и закрытия дефекта кожи после ее удаления. Эта задача обычно осложнена наличием послеоперационных рубцов, а также последст виями лучевой терапии. В таких случаях при удалении опухоли и паротидэк томии мы закрываем дефект кожи предушной области лоскутом с шеи на верхней питающей ножке в заушной области.

При хроническом паренхиматозном воспалении околоушных слюнных

желез |

во всех существующих учебниках и руководствах рекомендуется |

только |

консервативное лечение, включая и рентгенотерапию. |

314

При хронических рецидивирующих воспалениях околоушной слюнной железы, когда слюноотделение резко понижено или вообще отсутствует, ряд авторов (Л. Сазама, А. А. Сакович и др.) рекомендуют перевязку ее протока для прекращения экскреторной функции с последующей атрофией парен химы.

Л. Сазама (1971) рекомендует проводить перевязку протока также при его стенозах и стриктурах, не поддающихся пластике, и в случаях запущен ного рака слюнной железы (когда операция невозможна). Операция по пере вязке протока несложна. Вначале отыскивают устье протока и вводят в него зонд № 1. Затем проводят местную инфильтрационную анестезию. Делают разрез слизистой оболочки, окаймляющий устье, и продолжают его кзади. Проток отпрепаровывают на протяжении 2 см. Зонд извлекают, проток сги бают по направлению вниз и накладывают две шелковые лигатуры. Рану закрывают, тщательно сшивая слизистую оболочку.

Несмотря на функциональную неполноценность железы, уже через не сколько часов развивается отечность и больной ощущает «распирание» желе зы. Это связано с воспалением, требующим курса лечения антибиотиками в течение не менее 3 сут. Воспаление купируют, но отек может держаться до 3 нед, о чем следует предупредить больного. Швы на слизистой оболочке снимают только на 8-е сутки. Если наступает реканализация и образуется свищ, то операцию повторяют.

Однако в далеко зашедших случаях хронического воспаления при значи тельных изменениях паренхимы железы консервативные методы лечения ча сто желаемого эффекта не дают, и больные лечатся годами, тяжело пережи вая болезнь. Радикальным методом лечения при отсутствии эффекта от кон сервативной терапии в настоящее время можно считать хирургический ме тод — удаление железы. Разработанные методы удаления околоушной желе зы с сохранением ветвей лицевого нерва позволяют производить эту операцию и при хроническом паренхиматозном воспалении при безуспешности лечения консервативными методами.

При полном удалении околоушной железы по поводу хронического вос паления ее после препаровки ветвей лицевого нерва по методу Г. П. Ковтуновича ветви берут на нити-держалки и железистую ткань удаляют из-под ветвей лицевого нерва частями. Выводной проток при этом перевязывают.

При злокачественных опухолях околоушной железы не может ставиться вопрос о сохранении ветвей лицевого нерва. Инфильтрирующий рост зло качественных опухолей и принципы абластичности операций при злокаче ственных опухолях требуют радикальных оперативных вмешательств, поэто му при злокачественных опухолях производят удаление всей железы с опу холью единым блоком. Разрезы кожи производят вертикальные, но для луч шего обозрения операционного поля целесообразно производить дополни тельный разрез от ножки завитка ушной раковины кпереди вдоль скуловой дуги на 2—3 см (рис.268, 11, 12). Удаление злокачественных опухолей около ушных желез должно сочетаться с удалением лимфатического аппарата шеи операцией Крайла (см. гл. 21), причем операцию Крайла производят одно моментно с удалением опухоли или на втором этапе.

РАДИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО А. И. ПАЧЕСУ

Операцию производят под эндотрахеальным наркозом. Положение боль ного на операционном столе — на спине. Под плечи больного подкладывают мягкий валик, а под голову — подушку. Голову больного максимально пово рачивают в здоровую сторону.

315

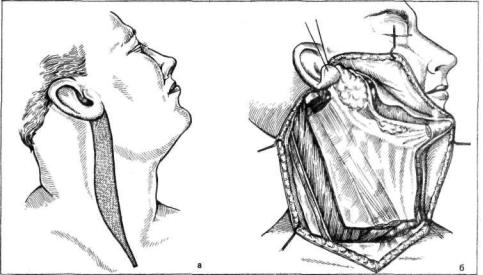

Рис. 270. Схема разреза кожи (а) и операции (б) при удалении злокачественной опухоли около ушной железы по Пачесу (заштрихованную часть ткани удаляют).

Вертикальный разрез кожи начинают впереди ушной раковины от верх него ее края, а затем после подсечения мочки уха переводят на шею и доводят его до ключицы. Второй разрез производят в поднижнечелюстнои области от подбородка перпендикулярно первому разрезу. На шее образуют кожный лос кут, который затем удаляют с подлежащими тканями (рис. 270, а). Это необхо димо делать для того, чтобы при разрезах кожи не повредить лимфатические сосуды, сопровождающие наружную яремную вену и располагающиеся очень близко к коже. Кожные лоскуты с подкожной жировой клетчаткой отпрепаровывают в стороны. Околоушную железу и поверхностную шейную мышцу при этом обнажают в следующих границах: на 3—4 см кнаружи от верхнего и переднего краев околоушной железы, в подбородочной области — нижний край челюсти, средняя линия шеи, грудино-ключичное сочленение, ключица, передний край трапециевидной мышцы, сосцевидный отросток, хрящ наруж ного слухового прохода у заднего края околоушной железы (рис. 270,6).

Иссечение тканей начинают по средней линии шеи, от подъязычной кости к грудине. В нижнем отделе ткани отсекают от верхнего края ключицы и гру дины, отсеченные ножки грудино-ключично-сосцевидной мышцы поднимают кверху. После вскрытия влагалища сосудисто-нервного пучка шеи внутрен нюю яремную вену перевязывают шелком и пересекают между лигатурами. Обнажают общую сонную артерию и блуждающий нерв. Глубокую надклю чичную клетчатку впереди лестничного пространства с кровеносными сосу дами и лимфатическими узлами отодвигают кверху. При выделении надклю чичной клетчатки производят перевязку и пересечение наружной яремной вены, восходящей артерии шеи и всех мелких сосудов. В области левой пе редней лестничной мышцы нужно быть осторожным в отношении грудного протока. Далее отсекают мягкие ткани вдоль переднего края трапециевидной мышцы до сосцевидного отростка и у самого отростка пересекают грудино- ключично-сосцевидную мышцу. Блок тканей, мобилизованный с трех сторон, по средней линии шеи, на уровне ключицы и по краю трапециевидной мышцы, острым и тупым путем отделяют и поднимают кверху. Наружную сонную артерию пересекают дистальнее отхождения верхней щитовидной артерии.

316

От верхушки сосцевидного отростка разрез тканей продолжают кпереди и кверху от ушной раковины, при этом отделяют околоушную железу от хря ща слухового прохода и углубляют рану до обнажения ствола лицевого нер ва, заднего брюшка двубрюшной мышцы и шилоподъязычной мышцы. Почти у самого основания черепа перевязывают внутреннюю яремную вену, при этом также пересекают добавочный нерв и ветви шейного сплетения.

Спереди околоушную железу вместе с ее фасциальным футляром отсе кают от нижней челюсти и жевательной мышцы и, таким образом, все раз резы соединяют, околоушную железу вместе с опухолью и отделенными тканями шеи удаляют единым блоком. После удаления блока тканей образу ется обширная раневая поверхность, на дне которой располагаются общая сонная артерия, блуждающий нерв, обнаженные мышцы шеи, языкоглоточный и диафрагмальные нервы, нижняя челюсть, жевательная мышца, щито видная железа и щитовидный хрящ.

Кожные лоскуты укладывают на место, вводят несколько резиновых дренажей. На кожу накладывают швы полиамидной нитью. Для предупреж дения возникновения гематомы и лучшего прилегания кожных лоскутов накладывают давящую повязку.

УДАЛЕНИЕ СЛЮННОГО КАМНЯ ИЗ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРОТОКА

При локализации слюнного камня в паренхиме околоушной железы, а также в pars masseterica и pars praemasseterica протока удаление его производят через наружный разрез. Необходимость применения такого пути оправдана тем, что эти отделы протока лежат непосредственно под околоушно-жевательной фасцией. Операцию лучше производить под эндотрахеальным наркозом, который исключает необходимость инфильтрировать область операции раствором анестетика, а это дает возможность хорошо прощупать ткань железы и определить локализацию камня. Производят предушный разрез кожи, начиная от скуловой дуги, огибая мочку уха и угол нижней челюсти. Кожный лоскут отпрепаровывают и откидывают кпереди. Рассекают собственную фасцию железы соответственно проекции хода ветвей лицевого нерва в области предполагаемого залегания камня. Через разрез пальпаторно определяют локализацию камня и по его направлению рассекают железистую ткань При необходимости производят препаровку соответствующей ветви лицевого нерва от периферии к центру (по Г. П. Ковтуновичу).

При обнаружении патологических изменений паренхимы железы в области залегания камня в виде кистозного расширения междольковых протоков, наличия мелких полостей со сгустившимся секретом или с при месью гноя измененную часть железы резецируют

При доступе к протоку наружным разрезом имеются большие возмож ности для его ревизии, особенно если камней несколько. Стенку протока рассекают продольно, а после удаления камней его промывают раствором протеолитических ферментов для удаления застойной слюны, слизи, мелких камней. Для предотвращения стриктур в проток вводят полиэтиленовую трубку соответствующего диаметра и над ней сшивают проток атравматической иглой. Полиэтиленовую трубку оставляют в протоке на несколько дней после операции, предварительно прикрепив ее швом к слизистой оболочке.

Для предупреждения образования слюнного свища |

накладывают |

частые погружные кетгутовые швы. Кожно-жировой лоскут |

укладывают |

на место и на кожу накладывают частые швы полиамидной нитью. Между швами вводят резиновый выпускник. Поверх швов укладывают марлевые шарики, а в области удаленного участка железы укладывают валик для

317

давления и предупреждения образования гематомы. Первые сутки повязка должна быть давящей, обычно она умеренно промокает кровью, поэтому на следующий день промокшую повязку следует сменить. Резиновый выпуск ник удаляют на 2—3-й день.

Камни, располагающиеся в pars submucosa и pars buccinatorica, целе сообразно удалять через внутриротовой разрез. Для этого рассекают слизи стую оболочку параллельно линии смыкания зубов на уровне устья протока и тотчас за ним. При этом само устье не следует повреждать. Дальнейшее выделение протока проводят тупым путем при помощи остроконечных гемостатических зажимов. Определив локализацию камня, стенку протока рас секают продольно, камень удаляют пинцетом или хирургической ложечкой. Стенку протока, как правило, не ушивают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Васильев Г. А. Пластическое восстановление стеноиоаа протока.— Стоматология, 1953, № 3, с. 39—42.

Касаткин С. Н. Анатомия слюнных желез.— Сталинград, 1949. Клементов А. В. Болезни слюнных желез.— Л., 1975.

Ковтунович Г. П. и Муха В. Г. Полное удаление околоушной железы с сохранением целости лицевого нерва.— Вестн. хир., 1958, № 12, с. 3—6.

Муха В. Г. Особенности хирургической анатомии околоушной слюнной железы и лицевого нерва Поджелудочные и слюнные железы.— В кн.: Физиология и патология: Тезисы докладов Всесоюзн. симпозиума. Львов, 1975, с. 100—101.

Опокин А. А. Повреждения и заболевания слюнных желез.— СПб., 1912. Пачес А. И. Лечение опухолей околоушной слюнной железы.— М., 1968.

Сапожков К- П. Простейший способ опеоативного закрытия слюнных свищей.— Нов. хир. арх., 1926. № 9, с. 157—166.

Солнцев А. М., Колосов В С. Хирургия слюнных желез.— Киев, 1979.

Соловьев М. /VI., Сакович А. А. Л1етодика хирургического лечения слюннокаменной болезни с локализацией камня в околоушной слюнной железе.г— Стоматология, 1975, № 4, с. 46—48.

(Sazama L.) Сазами „7. Болезни слюнных желез.— Прага, 1971.

Глава 20 ОПЕРАЦИИ НА УШНОЙ РАКОВИНЕ

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ушная раковина (auricula) является частью наружного уха (auris externa), состоящего из наружного слухового прохода (meatus acusticus externus) и барабанной перепонки (membrana tympani). Основание ушной раковины расположено между височно-нижнечелюстиым суставом спереди и сосцевидным отростком сзади. Место расположения ушной раковины носит название ушной области (regio auricularis). Она граничит сверху с височной областью (regio temporalis), сзади — с сосцевидной областью, спереди — с околоушно-жевательной областью (regio paroticieomasseterica), а внизу к ней примыкают позадичелюстная яма и самый верхний отдел области грудино-ключично-сосцевидной мышцы (regio siernocleidomastoidea). При этом свободная часть ушной раковины прикрывает значительную часть сосцевидной области.

Ушная раковина образована очень тонким эластичным хряшом, который у основания переходит непосредственно в хрящевую часть слухового про хода. Хрящевой остов ушной раковины покрыт тонким кожным покровом,

318

обладающим различными свойствами в различ ных, отделах. Так, на наружной, или латераль ной, поверхности кожный покров практически лишен подкожного жирового слоя и поэтому почти неподвижен относительно хряща. На зад ней, или внутренней, поверхности подвижность кожного покрова несравненно больше. А ниж няя треть ушной раковины не содержит хряще вого остова и представляет собой дупликатуру кожи с жировой клетчаткой. Эта часть ушной раковины носит название мочки, или ушной

дольки |

(lobulus |

auriculae). |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

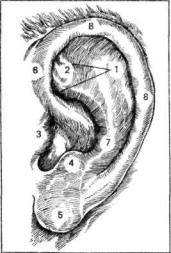

Свободный |

край |

ушной |

раковины (рис. |

|

|

|

|

|

|

|||

271) загнут и образует завиток |

(helix), |

кпереди |

|

|

|

|

|

|

||||

от которого располагается ладьевидная ямка |

|

|

|

|

|

|

||||||

(scapha), представляющая собой желобок, су |

|

|

|

|

|

|

||||||

женный книзу и расширенный кверху. Ладье |

|

|

|

|

|

|

||||||

видная ямка сзади ограничена завитком, а спе |

|

|

|

|

|

|

||||||

реди— противозавитком |

(anthelix), |

который |

|

|

|

|

|

|

||||

начинается от противокозелка и идет дуго |

Рис. |

271. |

Наружная |

поверхность |

||||||||

образно вверх и вперед, делясь в верхнем отделе |

|

ушной |

раковины. |

|

||||||||

на две |

ножки противозавитка |

(crura anthelix). |

1 |

ножки |

противозавитка; |

2 — |

||||||

Спереди от противозавитка расположено значи |

треугольная ямка; 3 — козелок; 4 — |

|||||||||||

противокозелок; |

5 - - мочка, |

б — |

||||||||||

тельное |

углубление хрящевого |

остова, |

которое |

ножка завитка; |

7 — противозави- |

|||||||

в виде сужающейся воронки постепенно без чет |

|

ток, 8 - завиток. |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

ких границ переходит в слуховой проход,— это |

|

|

|

|

|

|

||||||

собственно раковина |

уха |

(сопспа auriculae), |

Спереди |

начало |

слухового |

|||||||

прохода ограничено козелком (tragus). Между козелком и ножкой завитка расположена передняя вырезка (incisura anterior). Ножка завитка в этом месте идет вниз, кзади и кнутри, деля собственно раковину на два этажа: верхний, называемый чашей раковины (cymba conchae), и нижний, большой, носящий название полости раковины (cavum conchae).

Хрящ ушной раковины прикрепляется к височной кости тремя связками: передней, верхней и задней (ligamentum auriculare anterius, superius et posterius). Ушная раковина имеет некоторую подвижность за счет при крепляющихся к ней шести мышц.-*-большой и малой мышц завитка (mm. helicis major et minor), козелковой мышцы (m. tragicus), противокозелковой мышцы (m. antitragicus), косой мышцы ушной раковины (m. obliquus auri culae) и поперечной мышцы ушной раковины (m. transversus auriculae).

Ушная раковина обильно снабжается кровью по ветвям наружной сонной артерии: задней ушной артерией (a. auricularis posterior) и ушной ветвью (ramus auriculae) затылочной артерии (a. occipitalis). Ее иннервация осуществляется главным образом за счет концевых веточек ушно-височного нерва (п. auriculotemporalis), отходящего от п. mandibularis, и большого ушного нерва (п. auricularis magnus), восходящего снизу из среднего отдела шейного сплетения.

Ушная раковина имеет не только косметическое значение, но и выпол няет акустическую (звукособирающую) и защитную функции, предохраняя наружный слуховой проход и барабанную перепонку от различных вредных внешних воздействий (запыление, попадание воды и т. д.). Поэтому разно образные врожденные и приобретенные нарушения формы и размеров ушной раковины не только изменяют привычные контуры головы и лица, но и нару шают ее функции, что, в конечном счете, может привести к значительному ухудшению слуха.

319

Дефекты и деформации ушных раковин очень разнообразны, и вряд ли возможно их всех обобщить в единой классификации. Приводимая ниже классификация лишь частично отражает наиболее часто встречающиеся нарушения формы и размеров ушной раковины.

Дефекты и деформации ушных раковин:

|

врожденные |

приобретенные |

Макроотия |

|

Полный дефект |

Микроотия (в том числе ухо Вильдермута, |

Частичные дефекты: |

|

чашкообразное ухо) |

1) деформация верхней трети ушной рако- |

|

Лопоухость (уплощение и чрезмерное отстоя- |

вины; |

|

ние ушной раковины, складывающееся ухо) |

2) деформация средней трети ушной рако- |

|

Остроконечные уши («ухо сатира», «ухо мака- |

вины; |

|

ки») |

|

3) деформация мочки |

Придатки |

ушной раковины (привески) |

Сморщивание |

Сращения |

и расщепления |

Утолщение |

|

|

Келоиды |

|

|

Доброкачественные и злокачественные опухоли |

Следует иметь в виду, что хрящевой скелет ушной раковины очень чувствителен к микробным воздействиям. Даже небольшие ранения ушной раковины могут вызвать воспалительный процесс, вследствие которого погибает ушной хрящ и раковина сморщивается. Поэтому при операциях необходимо строжайше соблюдать асептику. Накануне дня операции необ ходимо сбрить больному волосы вокруг ушной раковины на расстоянии 6—8 см.

Операции проводят, как правило, под местной анестезией. Проводнико вая анестезия заключается в инфильтрации тканей вокруг основания ушной раковины из двух точек. Один вкол делают выше, а другой — ниже основания раковины. Вполне допустима и простая инфильтрационная анестезия. Для обезболивания применяют 0,5 % раствор новокаина с адреналином.

ИСПРАВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ УШНЫХ РАКОВИН

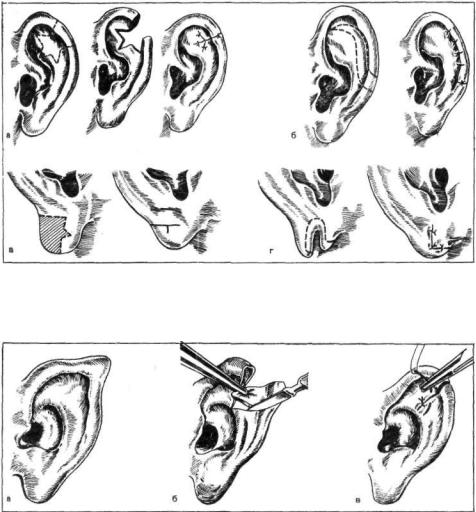

Операции при макроотии. Макроотией называют врожденное непропор ционально другим частям лица увеличение ушной раковины. При макроотии функции уха не нарушены. Показанием к операции служит только желание больного исправить форму ушной раковины, придать ей нормальные раз меры. Наибольшее распространение получили операции, предложенные Тренделенбургом (рис. 272, а) и Герзуни (рис. 272, б).

Операцию Тренделенбурга производят при преимущественном увеличе нии верхней, хрящевой части ушной раковины. Путем иссечения пятиконеч ной фигуры удается с хорошим конечным результатом уменьшить размеры ушной раковины как по ширине, так и по краю завитка. Опыт показывает, что сразу рассчитать величину всех деталей фигуры трудно поэтому целесооб разно вначале иссечь участок раковины клиновидной формы, уменьшив ее размеры по периметру. При этом основание клина располагается по краю завитка. Величина основания иссекаемого клина равна разности длины края завитка увеличенной и нормальной ушных раковин. Для того, чтобы получить строго симметричную форму и одинаковые размеры, предвари тельно изготовляют из мягкой пластмассы или вырезают из отмытой рент геновской пленки шаблон ушной раковины, соответствующий размерам, которые желательно получить. Этот шаблон в ходе операции применяют для многократных примерок. Сближение краев раны начинают с наложения погружных швов кетгутом на хрящ и надхрящницу. Кожную рану зашивают тонкой (0,15—0,2 мм) полиамидной нитью.

320

Рис. 272. Схемы операций на ушной раковине.

а— операция Тренделенбурга при макроотии; б — операция Герзуни при макроотии; в — операция Йозефа при увеличении мочки; г — операция Кнаппа — Пассова при врожденном расщеплении мочки.

Рис. 273. Клиновидное иссечение ушной раковины при деформациях типа «ухо сатира а — в — этапы операции.

Операцию Герзуни производят так, как это указано на рис. 272, б. Сразу рассчитать иссекаемый участок тканей трудно, поэтому целесообразно сначала произвести один из разрезов, окаймляющих иссекаемый клин, затем, надвинув друг на друга разделенные части ушной раковины, примерить по шаблону его соответствие необходимым форме и размеру.

При увеличении нижней части ушной раковины, лишенной хрящевого скелета, производят операцию, предложенную Йозефом. Техника операции ясна из приводимой схемы (рис. 272, в). Необходимо лишь подчеркнуть, что размеры иссекаемого участка должны быть намечены раствором метиленового синего до того, как будет сделана инфильтрационная анестезия. Инфильтрация мочки новокаином резко деформирует ее и делает невозмож ным рассчет размеров иссекаемого участка. Если же, помимо увеличения мочки, имеет место ее врожденное расщепление, то показана операция Кнаппа — Пассова (рис. 272, г).

321

При увеличении ушной раковины только в верхнем отделе по типу так называемых «уха сатира» и «уха макаки» достаточно произвести клиновид ную резекцию небольшого участка деформированной ушной раковины. Эти деформации не бывают одинаковыми, следовательно, и операция каждый раз производится нетипично. Вариант такой операции представлен на рис. 273.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ОТСТОЯЩИХ И УПЛОЩЕННЫХ УШНЫХ РАКОВИНАХ (ЛОПОУХОСТИ)

Если ушная раковина имеет свойственные ей очертания, но чрезмерно отстоит от головы, то это происходит чаще всего из-за непропорционально увеличенной собственно раковины. Следовательно, для того чтобы придать ушной раковине необходимое положение, производят уменьшение углубления чаши раковины путем иссечения полоски хряща.

Пассов предложил резецировать участок хряща в форме овала с за остренными верхним и нижним концами. Хрящ иссекают через вертикальный разрез на внутренней поверхности ушной раковины (рис. 274, а). Края дефекта хряща, .образовавшегося после иссечения избытка, сближают погружными швами, проводимыми через надхрящницу. Операция, предло женная Пассовым, проста и эффективна, но при ней возможны ослабление погружных швов, наложенных на надхрящницу, и, следовательно, возникнове ние рецидива деформации. Более стойкий результат удается получить, если воспользоваться методикой Гольдштейна, предложенной им для устранения макроотии, однако она более удобна и, пожалуй, более целесообразна именно при чрезмерном отстоянии ушной раковины. Гольдштейн не иссекает ушной хрящ, как это предлагает Пассов. Выкроив необходимых размеров полулун ный лоскут ушного хряща, он мобилизует его, осторожно отслоив от кожного покрова наружной поверхности, и матрацными швами подтягивает на сво бодную часть хрящевого скелета (рис. 274, б). Такая «накладка» полулун ного хрящевого лоскута на хрящевой остов позволяет получить стойкое исправление формы уха.

Вкачестве материала для наложения погружных швов на надхрящницу

ихрящ мы теперь пользуемся атравматическими иглами, но можно приме нять и бесцветную полиамидную нить толщиной 0,2 мм, но при этом следует иметь в виду, что узел, сделанный из полиамидной нити, имеет тенденцию развязываться, поэтому его нужно хорошо укрепить и избыток нити не сре-

Рис. 274. Схемы операций при лопоухости. а — по Пассову; б — по Гольдштейну.

322