Руководство по клинической эндоскопии

.pdf210

тельные изменения толстой кишки и пр. Сочетанные опухолевые пораже ния толстой кишки не являются редкостью. Так, множественные син хронные раковые опухоли выявляют ся примерно у 10% больных, рак толстой кишки сочетается с одиноч ными или множественными полипа ми у 28,6% больных.

Затруднения при диагностике сочетанных опухолевых поражений не редко обусловлены наличием стенозирующих раков, локализующихся в дистальных отделах толстой кишки. В этих случаях любой метод диаг ностики поражений отделов кишки, расположенных выше опухоли, мало эффективен, особенно если течение заболевания осложняется кишечной непроходимостью, в условиях кото рой даже хирургическая ревизия не достаточно эффективна. В связи с этим при стеноз ирующих опухолях левой половины ободочной кишки целесообразно проводить эндоскопи ческое исследование в ближайшие сроки после выполнения радикальной операции — на 15—17-й день — при неосложненном течении послеопера ционного периода.

При сочетании раковых опухолей с множественными полипами целесо образна санация толстой кишки пу тем эндоскопического удаления по липов либо в дооперационном перио де, либо интраоперационно, с тем чтобы выполнить вмешательство адекватное по онкологическим прин ципам, но экономное в отношении функционирующего органа.

Мы настоятельно рекомендуем наряду с обязательным эндоскопи ческим исследованием толстой кишки у больных со злокачественными опу холями прямой и ободочной кишки проводить также эндоскопическое ис следование органов верхнего отдела пищеварительного тракта.

Сочетанные опухолевые поражения желуд ка, пищевода и двенадцатиперстной кишки

обнаружены у 49 из 761 |

больного, |

причем у |

||

14 выявлены |

сочетанные |

раковые |

опухоли: |

|

у 13 рак локализовался в |

желудке и у 1 — в |

|||

верхнегрудном |

отделе |

пищевода. |

П о м и м о |

|

Руководство по клинической эндоскопии

этого, у 8 больных выявлено прорастание опухоли толстой кишки в желудок и две надцатиперстную кишку с образованием тонко-толстокишечных свищей. Еще у 7 боль ных, которые поступили с установленным рентгенологически и эндоскопически диагно з о м опухолей прямой и ободочной кишки, при проведении комплексного эндоскопиче ского исследования выявлено, что поражения толстой кишки были вторичными, метастати ческими, а первичным был инфильтратив ный рак желудка.

У 36 человек при гастроскопии обнару жены полипы в желудке, у 49 — язвы желудка

идвенадцатиперстной кишки, у 105 — острые

ихронические эрозии желудка и пр., т.е. различные поражения желудка диагностиро ваны у 72,6 % больных. Частота эрозивных и атрофических изменений слизистой оболочки желудка зависела от клинической стадии заболевания и имела, несомненно, прогности ческое значение.

Таким образом, комплексное эндо скопическое обследование больного при подозрении на опухоль толстой кишки позволяет не только устано вить правильный диагноз, но и разработать тактику лечения этих больных в до- и послеоперационном периоде. Однако эффективность коло носкопии при раке зависит в первую очередь от квалификации специа листов и мощности эндоскопической службы. Анализируя результаты ошибочной эндоскопической диаг ностики рака по материалам консуль тативных приемов, мы убедились, что количество ошибок эндоскопистов еще очень велико. Вследствие этого нельзя утверждать окончательно, что эффективность колоноскопии значи тельно выше, чем рентгенологи ческих методов.

На основании результатов анализа ошибок эндоскопических исследова ний можно выделить две группы причин этих ошибок: I) неполноцен ный осмотр толстой кишки; 2) не правильная трактовка обнаруженных изменений.

Неполноценный осмотр толстой кишки — это в первую очередь неполный ее осмотр; эндоскопист осматривает только часть толстой кишки, обнаруживает в ней полипы, дивертикулез или злокачественную опухоль небольших размеров и не

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

211 |

проводит полный осмотр, считая, что эти заболевания обусловливают те симптомы, которые имеются у дан ного больного. Нередко при повтор ном и детальном осмотре всей толс той кишки у этих больных выше того места, где был прекращен предыду щий осмотр, диагностируют одну или несколько злокачественных опухолей.

Неполный осмотр толстой кишки (см. 2.17) может привести к серьезной ошибке — невыявлению злокаче ственных опухолей. При анализе накопленного материала было уста новлено, что у 3 больных при первой колоноскопии не были выявлены небольшие (менее 2 см) злокачествен ные опухоли, причем у всех больных был проведен полный осмотр толс той кишки, а у одной из них даже удалены множественные полипы из ободочной кишки. Следует отметить, что у этих больных толстая кишка имела сложное анатомическое строе ние, а опухоли располагались в так называемых слепых зонах, и только повторные динамические исследова ния позволили установить правиль ный диагноз.

Количество подобных наблюдений невелико, однако вызывает сомнение в точности эндоскопического диагно за. Следует согласиться с Е. МШег и О. ^ Ь т а п (1978), а также Н. Рискз (1979), которые считают, что при подозрении на рак ободочной кишки, основанном на клинических и рентге нологических данных, по результа там однократного эндоскопического исследования нельзя отрицать нали чие опухоли. Только динамическое (на протяжении 12—24 мес) наблюде ние с проведением повторных иссле дований через 3—6 мес позволит дать окончательное заключение.

Неправильная трактовка обнару женных изменений отмечена у 18 больных: гипердиагностика — у 9, гиподиагностика — у 9. У 9 больных воспалительные рубцовые сращения и сдавление кишки внекишечными образованиями были расценены как злокачественные опухоли. У 5 из них правильный диагноз был установлен

при повторном исследовании, у 2 — при гастроскопии и лапароскопии, с помощью которых выявлены запу щенные раковые опухоли желудка с множественными метастазами. Одна ко у 2 больных с клиникой кишечной непроходимости обнаруженные во время колоноскопии изменения были расценены как стенозирующие опу холи, а при исследовании удаленного препарата был установлен диагноз болезни Крона.

Неправильная трактовка не совсем обычной эндоскопической картины послужила причиной диагности ческих ошибок у 3 больных. У 2 из них при первичном осмотре изменения в толстой кишке были расценены как воспалительные. Однако при повтор ном исследовании и биопсии устано влен диагноз рака. У одного больного вследствие большой протяженности пораженного участка с преимуще ственной подслизистой инфильтра цией было заподозрено системное поражение типа лимфосаркомы, од нако при гистологическом исследова нии биоптата обнаружен коллоидный рак. Эти ошибки не оказали суще ственного влияния на лечебную так тику.

У 6 больных с узловой формой рака данные эндоскопического исследова ния и результаты щипцовой биопсии свидетельствовали скорее о наличии доброкачественного новообразова ния, в связи с чем была предпринята попытка удалить опухоль с помощью эндоскопии, однако большая плот ность образования, высокое сопро тивление ткани опухоли диатерми ческому току позволили заподозрить злокачественный характер новообра зований, что и было подтверждено результатами расширенных биопсий.

Следовательно, в диагностике опу холей толстой кишки при колоноско пии имеются определенные труд ности, которые могут привести к серьезным ошибкам. В связи с этим при проведении исследований необ ходимо тщательно осматривать все участки толстой кишки, особенно область физиологических сфинкте-

212 |

Руководство по клинической эндоскопии |

ров, обращать внимание на следы крови, наложения слизи па стенке, участки фиксированных изгибов и перегибов, перекрутов и сдавлений кишки. Проведенное однократное эн доскопическое исследование не может быть окончательным, особенно если имеются рентгенологические и клини ческие признаки поражения толстой кишки. Основными в распознавании рака толстой кишки являются как прямые (внешний вид опухоли), так и косвенные (следы крови, сдавление просвета, фиксированные перегибы и пр.) эндоскопические признаки. От рицательный результат прицельной биопсии не исключает диагноз рака толстой кишки.

22.2.6. Гепатиты и циррозы печени

Разли чают три этапа д и а г н о с т и к и острых и хронических заболеваний печени: I) предварительный (скри нинг); 2) этап дифференциальной диагностики; 3) оценка степени тя жести поражения печени.

На первом этапе применяют био химические тесты, характеризующие функции печени (определение уровня билирубина, активности аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, содер жания фракций белка в сыворотке крови и т.п.). Не все печеночные пробы одинаково чувствительны, по этому только комплексное обследо вание с применением биохимических проб наряду с морфологическим изучением ткани печени, полученной при биопсии, позволяют врачу поста вить правильный диагноз.

На втором этапе большое значение имеют лапароскопия и прицельная биопсия печени (при отсутствии подо зрения па внепеченочную механи ческую желтуху). Лапароскопическое исследование позволяет повысить точность диагностики заболеваний печени с 50—75 до 90—95% [Лукомский Г. И., Березов Ю.Е., 1967; Логи нов А.С., 1969; Блюгер А.Ф., 1978; Виттман И., 1966]. Полученные дан ные во многом зависят от континген та обследованных больных. У боль

шинства больных хроническим гепа титом и циррозом печени результаты лапароскопии только подтверждают

иуточняют клинический диагноз. В то же время очень часто только данные лапароскопии позволяют установить диагноз. Это относится к распознава нию острых форм вирусного гепати та, определению переходных форм от острого вирусного гепатита к хрони ческому, выявлению скрыто проте кающих форм хронического гепатита

ицирроза печени, первичного или метастатического рака печени. Сле дует подчеркнуть, что кистозные поражения печени и доброкачествен ные опухоли ее также чаще распоз наются при лапароскопии.

Как показывает опыт ведущих специализированных клиник, резуль таты биопсии печени необходимо оценивать с учетом клинико-лабора- торных данных и результатов лапаро скопии, поскольку трактовка данных биопсии может представлять значи тельные трудности. Это обусловлено прежде всего тем, что не удалось выделить ни одного патогистологи ческого признака, позволяющего от граничить острый гепатит от хрони ческого. Морфологические изменения, характерные для хронического актив ного гепатита, могут наблюдаться и при остром гепатите в период обрат ного развития заболевания или в разгар его (в том числе при затяжной форме). Наконец, микроскопические изменения ткани печени, свойствен ные острому гепатиту, могут со храняться более 6 мес [Блюгер А.Ф., 1980].

Вариабельность морфологических изменений на различных участках печени создает определенные труд ности при патогистологической оцен ке материала, полученного при био псии, разграничении различных форм хронических гепатитов, определении их отличий от цирроза печени, а также при идентификации морфологическо го типа цирроза [Мансуров Х.Х., Мироджев Г.Г., 1977; Логинов А.С, Аруин Л. И., 1980]. Эти данные согласуются с результатами исследо-

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

213 |

ваний других авторов, свидетель ствующими о недостаточной кор реляции между клиническими и мор фологическими признаками при опре делении активности хронических во спалительных поражений печени.

Трудности выявления гистологи ческих признаков цирроза печени на основании результатов биопсии мо гут быть обусловлены тем, что цирроз печени характеризуется во влечением в процесс всех отделов печени, но не обязательно каждой дольки. Особенно велика частота ложноотрицательных результатов биопсии при крупноузловом циррозе печени, так как большие узлы могут содержать интактные дольки [Апросина З.Г., 1981]. Все это обусловливает необходимость при подозрении на хронический гепатит применять лапа роскопию с прицельной биопсией печени, чтобы исключить цирроз печени. Согласно А.Ф. Блюгеру (1980), при существующем состоянии про блемы хронического гепатита к имеющимся критериям диагностики его целесообразно добавить только одну коррекцию — наблюдения в динамике с обязательным использо ванием прижизненного морфологи ческого исследования печени для определения активности процесса. Подобным больным через 2—3 года показана повторная лапароскопия для выявления возможного перехода хронического активного гепатита в цирроз печени. В этих случаях спра ведливо высказывание А.С. Логинова о том, что при однократной лапаро скопии трудно установить, каково будет дальнейшее течение хрони ческого гепатита с недостаточно от четливыми цирротическими призна ками и недостаточно выраженными клиническими проявлениями, а также какова будет эволюция уже сформи рованного, но относительно компен сированного цирроза печени. Лапаро скопия, проведенная однократно, по зволяет только с известной долей вероятности ответить на эти вопросы, если ее сочетают с биопсией печени, которую производят по возможности

на двух различных участках печени. Многие из этих вопросов решают в процессе динамического клиниколабораторного наблюдения и повтор ного лапароскопического исследова ния с прицельной биопсией.

Большое значение имеет лапаро скопия в дифференциальной диаг ностике паренхиматозной и механи ческой желтухи. Успехи клинической биохимии, позволившие широко при менять функциональные пробы (опре деление щелочной фосфатазы, актив ности трансаминаз, сывороточного железа, изучение колебаний уровня билирубина в сыворотке крови под влиянием преднизолона и др.), значи тельно улучшили лабораторную диаг ностику желтухи, но полностью не разрешили эту проблему. К тому же надо подчеркнуть трудности диффе ренциальной диагностики, которые встречаются при анализе клинических данных (анамнеза, болевого синдро ма, выраженности и длительности желтухи и т.д.). Лапароскопия во многих случаях позволяет установить характер желтухи (см. 2.2.3.3) и определить место обтурации желчевыводящих путей.

В связи с этим, несмотря на появление новых информативных методов диагностики (ультразвук, ретроградная панкреатохолангио графия, компьютерная томография), лапароскопия остается одним из основных диагностических способов, а во многих случаях ее можно рассматривать как первый из эндо скопических методов, который сле дует применять для быстрого и точного определения этиологии (па ренхиматозная или механическая) холестаза.

2.2.3. НЕОТЛОЖНАЯ ЭНДОСКОПИЯ

2.2.3.1.Острые заболевания и закрытые повреждения органов брюшной полости

В диагностике острых хирургических заболеваний органов брюшной по лости по разным причинам М01ут

Т А Б Л И Ц А 2 . 1 6 . |

Ч А С Т О Т А П Р И М Е Н Е Н И Я Р А З Л И Ч Н Ы Х М Е Т О Д О В Э Н Д О С К О П И Ч Е С К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й П Р И О С Т Р Ы Х З А Б О Л Е В А Н И Я Х О Р Г А Н О В Б Р Ю Ш Н О Й П О Л О С Т И |

ГО |

||||||||

Заболевания |

Число |

|

|

|

|

Методы |

|

|

|

|

больных |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

визуальные |

|

|

рентгенологические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Л |

гд |

К |

Л + ГД |

Л + К |

ГД + К |

ЭРПХГ ЭРПХГ + Л ЛХГ |

ЛХГ + ГД |

|

Острый аппендицит 192 129 31 — 19 13 — — -

Острый панкреатит |

143 |

69 |

14 |

- |

14 |

- |

— |

5 |

11 |

Острый холецистит |

80 |

48 |

6 |

- |

3 |

|

- |

14 |

- |

|

|

|

|

||||||

Рак абдоминальных органов |

93 |

17 |

8 |

12 |

16 |

29 |

6 |

|

5 |

Гастродуодеиальные язвы и |

|

|

- |

— |

24 |

|

2 |

|

|

их осложнения |

58 |

27 |

5 |

- |

- |

||||

Инфаркт кишечника |

41 |

41 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Тупая травма живота |

29 |

29 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

- |

||||

Другие хирургические заболевания |

59 |

31 |

3 |

6 |

9 |

5 |

5 |

- |

|

Гинекологические заболевания |

203 |

152 |

2 |

5 |

23 |

19 |

2 |

- |

- |

|

|||||||||

Прочие болезни |

189 |

136 |

8 |

19 |

14 |

8 |

4 |

— |

— |

--

24 6

9-

--

--

_

--

--

--

——

В с е г о ... |

1087 |

679 |

72 |

42 |

122 |

79 |

19 |

19 |

16 |

33 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

793 |

|

|

220 |

|

|

74 |

|

|

П р и м е ч а н и е . Л — лапароскопия, ГД — гастродуоденоскопия, К — колоноскопия.

Эндоскопия в гастроэнтерологии

допускаться серьезные ошибки, опре деляющие неправильную тактику ле чения и приводящие к поздним опера циям. В связи с этим представляется целесообразным изучение возмож ностей и перспектив современных эндоскопических методов в решении проблемы диагностики острого жи вота.

Неотложные эндоскопические исследова ния проведены у I ИЗ больных, среди которых было 408 мужчин (36,7%) и 705 (63,3%) жен щин. В возрасте до 60 лет обследовано 843 (75,7%) больных, старше 60 лет — 270 (24,3%). У всех больных подозревались

острые хирургические |

заболевания |

органов |

б р ю ш н о й полости. На |

основании |

клинико- |

лабораторных данных |

невозможно было |

|

дифференцировать, с одной стороны, острые хирургические заболевания, при которых требуется или не требуется хирургическое лечение (острый холецистит, острый панкреа тит и др.), с другой — хирургические и острые заболевания других органов и систем (гинеко логические, урологические, сердечно-сосу дистые, легочные и др.), протекающие под маской так называемого псевдоперитонеального синдрома.

У 1087 (97,7 %) из 1113 больных эндоскопи ческие исследования были успешными (табл. 2.16). У 401 из них диагноз верифицирован на

операции, а у остальных 686 — на основании данных клинико-лабораторных и инструмен тальных исследований. У 26 (3,3%) больных эндоскопические исследования были неудач ными, у 14 из них выполнена лапароскопия, у 5 — гастродуоденоскопия и у 7 — колоно скопия.

Неудачи при лапароскопии отмечены нами у 14 (1,5%) из 925 больных: у 4 они носили технический характер (тучность больной — I, наличие спаечного процесса — 3), а у 10 больных осмотр был невозможен в связи с развитием осложнений: эмфиземы — у 9 и ранения левой подчревной артерии — у 1 больного. При гастродуоденоскопии, произ веденной 5 больным, не удалось ввести в

пищевод эндоскоп, а при колоноскопии, выполненной 7 больным, исследование оказа лось некачественным и невозможным из-за недостаточной подготовки кишечника и уси ления болей в животе. У 713 из 1087 больных использовали один из эндоскопических ме тодов, у 220 — комплексное и у 74 — рент генологическое исследование.

Мы различаем первичные исследования, с которых начинают (можно и закончить) исследование; дополнительные, применяе мые с диагностическими и лечебными целями после какого-либо другого вида исследова ния, и контрольные, задачей которых явля ется оценка изменений пораженных органов в динамике,

215

Обследование больных с острыми заболе ваниями органов брюшной полости необхо д и м о выполнить как можно раньше после поступления. В течение 12 ч с момента поступления в клинику нами обследовано 93 % больных с подозрением на острые забо левания и закрытые повреждения абдоми нальных органов.

Выбор метода первичного эндо скопического исследования должен основываться на клинической картине болезни.

Неотложная лапароскопия. Пока заниями к неотложной лапароскопии являются: 1) боли в животе, носящие разлитой характер и концентрирую щиеся в нижних отделах живота; 2) необходимость уточнить диагноз и получить дополнительную информа цию, определяющую прогноз болез ни в неотложных ситуациях, напри мер определение" характера распро странения панкреатического экссуда та при остром панкреатите, 3) прове дение дополнительных диагности ческих и лечебных вмешательств по неотложным показаниям (ЛХГ, холецистостомия).

Проведение неотложной лапаро скопии и диагностика острых хирур гических заболеваний органов брюш ной полости имеют ряд особенностей. После общей ориентировки, во время которой определяют наличие выпота и крови в свободной брюшной полости и локализацию патологи ческого процесса, производят тоталь ный методичный осмотр и оценку изменений всех органов по методике, описанной в разделе 2.1.8.

При развитии острых воспалитель ных и дегенеративных процессов в органах брюшной полости прежде всего изменяются свойства и вид б р ю ш и н ы . В зависимости от рас пространенности патологического процесса изменения могут быть диф фузными и локальными. Они заклю чаются в том, что брюшина теряет свой блеск, утолщается, становится непрозрачной, появляются основные признаки воспаления — гиперемия брюшины и фибринозный налет. При этом сразу же нарушаются нормаль-

216 |

Руководство по клинической эндоскопии |

ная цветовая гамма органов. Выпав ший фибрин способствует склеива нию органов друг с другом. Локаль ная гиперемия при панорамном обзо ре органов брюшной полости, бело ватые налеты фибрина и тесно спаян ные друг с другом органы — это эндоскопические признаки воспали тельного процесса. Например, если при осмотре передней поверхности пилороантрального отдела желудка обнаруживают гиперемию, тусклость брюшины и беловатый налет фиб рина, нарастание этих явлений к малой кривизне, где печень связана с желудком, то при неизмененном желчном пузыре эти данные являются косвенными признаками прикрытого прободения язвы передней стенки желудка. В этом можно убедиться, приподняв эндоскопом край печени.

Если указанные выше признаки отмечаются в одном из латеральных каналов, нижнем этаже брюшной полости или имеется тотальное пора жение брюшины, то речь идет о соот ветствующей форме перитонита. В большинстве случаев удается устано вить его причину и прицельно осмот реть очаг поражения. При наличии выраженных изменений всей брю шины и большого количества гной ного выпота приходится лишь кон статировать наличие перитонита. Мы считаем, что в задачу лапароскопии не входит дифференциальная диаг ностика перитонита, обусловленного нарушением целости или воспале нием полого органа. Во время лапаро скопии не следует тратить время на уточнение источника перитонита, так как имеются показания к проведению экстренной лапаротомии.

Перитонит при хирургических за болеваниях обычно имеет яркую эндоскопическую картину, и нетрудно выявить его основной очаг и локали зацию. Сложно установить источник перитонита при обнаружении воспа ления брюшины в нижних отделах живота и малом тазе, когда выявляют воспалительный процесс в генита лиях и вторичные изменения органов брюшной полости (чаще в черве

образном отростке). В этих случаях требуется особенно тщательная эндо скопическая ревизия органов для предотвращения диагностических и тактических ошибок, так как лечение перитонитов при хирургических и гинекологических заболеваниях раз лично. В сомнительных случаях пока зана экстренная операция.

При карциноматозе на брюшине обнаруживают метастатические бу горки и узлы различной величины, местами образующие скопления, не редко большие опухолевые узлы. Карциноматоз брюшины имеет сход ство с перитонитом при туберкулезе [Виттман И., 1966]. При туберкулез ном перитоните имеются просовидные бугорки одинакового размера, а асцитическая жидкость никогда не бывает геморрагической. У некото рых больных бугорки не обнаружи ваются, а, наоборот, выявляют пролиферативный процесс в виде неров ных толстых соединительнотканных сращений.

При лапароскопическом исследо вании в брюшной полости может быть обнаружена жидкость. Когда жидкости много, легче определить причину ее появления. Наоборот, при небольших количествах жидкости это сделать трудно, поскольку она может появиться и в результате патологи ческого процесса в органах брюшной полости, и вследствие анестезии при проникновении раствора ново каина в брюшную полость.

Для определения характера жидкости в брюшной полости нужно оценить ее физи ческие и химические свойства во время лапа роскопии, после аспирации из брюшной полости и при лабораторном исследовании. Определить характер жидкости (асцитическая жидкость при циррозе печени и канцероматозе брюшины, излившаяся в брюшную полость желчь, воспалительный экссудат, содержимое полого органа или смесь их и др.) можно на основании оценки ее различных характеристик (цвет, прозрачность, запах и др.) с учетом других находок при лапаро скопии. Во избежание ошибок необходимо оценивать качества свободной жидкости как во время лапароскопии, так и после аспира ции из брюшной полости, поскольку они изменяются в зависимости от объема, осве щенности и состояния окружающих органов.

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

217 |

Количество а с ц и т и ч е с к о й ж и д к о с т и при циррозе печени, де компенсации кровообращения и дру гих болезнях может быть различным. Она прозрачная с желтоватым оттен ком. При изменении положения боль ного и при кишечной перистальтике отмечается перемещение жидкости; при большом ее количестве петли кишечника «плавают» в ней. Асцити ческая жидкость вызывает реактив ные изменения в брюшине; расшире ние сети сосудов, гиперемию, уплот нение. Кроме того, проявлением цирроза печени является расширение сосудов внутренних органов и перед ней брюшной стенки.

При канцероматозе брюшины ас цитическая жидкость редко бывает желтоватой. Чаще она имеет различ ные оттенки красного цвета вслед ствие кровоточивости брюшины в области метастатических узлов.

В о с п а л и т е л ь н ы й э к с с у д а т является следствием развития мест ного и разлитого перитонита. Его цвет, прозрачность, консистенция и другие свойства различны в зави симости от стадии воспалительного процесса, вида пораженного органа, характера инфекции и т.д. Воспали тельный выпот может быть серозным, серозно-фибринозным, серозно-гной- ным, гнойно-фибринозным и др. Наличие в нем фибрина, форменных элементов крови, разрушенных тка ней, микробов придает ему различные оттенки. Лишь в редких случаях разлитого гнойного перитонита коли чество воспалительного экссудата мо жет быть большим (до 2 л). Чаще его немного, он мутный, желтоватобелого цвета, вязкий, с хлопьями фибрина. Висцеральный и париеталь ный листки брюшины изменяются и становятся красными, тусклыми (ма товый оттенок). На них обнаружи ваются фибринозные наложения — от точечных белых пятнышек до массив ных пластов. Экссудат может со держать те или иные примеси (напри мер, желчь при остром холецистите), что важно для правильной оценки локализации патологического про

цесса и для определения глубины морфологических изменений.

Г е м о р р а г и ч е с к а я ж и д к о с т ь может накапливаться в брюшной полости при различных острых забо леваниях (острый панкреатит, ин фаркт кишечника, кишечная непрохо димость, ущемленные грыжи), но мо жет быть проявлением и канцероматоза брюшины. В зависимости от количества эритроцитов в ней, нали чия примесей, освещенности при лапароскопии она приобретает разно образную окраску; от зеленоватожелтой до темно-бурой, красной и грязно-серой.

Цвет геморрагической жидкости зависит от характера заболевания. Например, при остром панкреатите экссудат в небольшом количестве во время лапароскопии имеет зеленова то-желтый и розовый цвет, а при скоплении значительного коли чества — красноватый и даже тем ный. В первом случае при отсутствии пятен стеаринового некроза и при невозможности осмотреть ткань под желудочной железы иногда трудно устаиовать причину появления гемор рагической жидкости и исключить примесь желчи. Такие сомнения раз решаются при оценке свойств жид кости после ее аспирации из брюшной полости и после исключения световых эффектов, возникающих при лапаро скопии. При кишечной непроходи мости и инфаркте кишечника в начальных стадиях экссудат проз рачный, желтовато-розовый, при некрозе кишок он непрозрачный, имеет темный цвет и своеобразный запах.

Появление к р о в и в брюшной полости может быть связано с различ ными заболеваниями, патологи ческими состояниями и травмой внут ренних органов. В большинстве слу чаев даже при наличии большого количества жидкой крови можно обнаружить источник кровотечения, изменяя положение больного и вы полняя различные специальные мани пуляции лапароскопом и инструмен тами. Задачей лапароскопии является

218 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии |

|||||||||||

не только установление факта внутри- |

При |

заболеваниях |

гениталий, как |

||||||||||||||||||

брюшного кровотечения, но и выяв |

правило, удается |

хорошо |

осмотреть |

||||||||||||||||||

ление локализации его источника, так |

органы и определить источник крово |

||||||||||||||||||||

как это позволит хирургу выбрать |

течения (разрывы маточных труб и |

||||||||||||||||||||

наиболее рациональный и малотрав |

кист |

яичников, |

трубный |

рефлюкс), |

|||||||||||||||||

матичный оперативный доступ. |

|

несмотря |

на |

большое разнообразие |

|||||||||||||||||

Характер |

крови |

имеет |

|

большое |

эндоскопических |

симптомов. |

|

Коли |

|||||||||||||

значение в диагностике и дифферен |

чество крови и жидкости в брюшной |

||||||||||||||||||||

циальной |

диагностике |

заболеваний. |

полости и главным образом в по |

||||||||||||||||||

Она может быть жидкой или со |

лости малого таза, их характер, а |

||||||||||||||||||||

сгустками. Цвет крови обычный, если |

также изменения в органах при |

||||||||||||||||||||

нет примесей содержимого |

органов |

различных |

заболеваниях |

настолько |

|||||||||||||||||

(печени, кишечника), или он имеет |

специфичны, что ошибки встречаются |

||||||||||||||||||||

различные оттенки при наличии при |

редко. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

месей. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Лапароскопическая |

|

диагностика |

||||||||||

Локализация |

наибольшего скопле |

острых |

заболеваний |

и |

закрытых |

||||||||||||||||

ния сгустков крови, как правило, |

повреждений |

органов |

брюшной по |

||||||||||||||||||

соответствует |

расположению источ |

лости |

|

основывается |

на |

|

выявлении |

||||||||||||||

ника |

кровотечения. |

Эти |

|

признаки |

п р я м ы х |

и |

к о с в е н н ы х |

э н д о |

|||||||||||||

имеют особое значение при закрытых |

с к о п и ч е с к и х |

п р и з н а к о в . |

При |

||||||||||||||||||

травмах брюшной стенки с поврежде |

обследовании 626 больных с острыми |

||||||||||||||||||||

нием паренхиматозных органов. Да |

хирургическими |

(аппендицит, |

холе |

||||||||||||||||||

леко не всегда удается осмотреть |

цистит, |

панкреатит, |

перфоративная |

||||||||||||||||||

селезенку |

и |

задненижнюю |

поверх |

язва, инфаркт кишечника) и гинеколо |

|||||||||||||||||

ность печени и обнаружить рану или |

гическими |

|

заболеваниями |

прямые |

|||||||||||||||||

дефект стенки органа. Наличие сгуст |

эндоскопические |

признаки |

выявлены |

||||||||||||||||||

ков крови под левым куполом диа |

у 86 %, а косвенные — у 14 % больных. |

||||||||||||||||||||

фрагмы и в левом латеральном |

Нами отмечено, что чем меньше был |

||||||||||||||||||||

канале является |

признаком |

повреж |

выражен |

воспалительный |

процесс, |

||||||||||||||||

дения |

селезенки. При |

обнаружении |

тем |

меньше |

выявлено |

эндоскопи |

|||||||||||||||

таких же признаков справа следует |

ческих признаков и тем труднее поста |

||||||||||||||||||||

подозревать |

повреждение |

заднениж- |

вить диагноз. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

ней поверхности печени. |

|

|

|

|

Трудности |

клинической диагности |

|||||||||||||||

Довольно |

сложно |

интерпретиро |

ки о с т р о г о |

а п п е н д и ц и т а |

и не |

||||||||||||||||

вать |

эндоскопические симптомы при |

правильный |

выбор тактики |

лечения |

|||||||||||||||||

проникающих |

ранениях |

брюшной |

объясняются |

многими |

факторами: |

||||||||||||||||

стенки, комбинированных и сочетан- |

атипическим |

расположением |

|

черве |

|||||||||||||||||

ных повреждениях органов брюшной |

образного отростка, особенно ретро- |

||||||||||||||||||||

полости. В этих случаях эндоскопия |

цекальным |

и |

забрюшинным, |

атипи |

|||||||||||||||||

должна помочь решить чрезвычайно |

ческой |

симптоматикой, |

симулирую |

||||||||||||||||||

сложный вопрос: имеется ли у боль |

щей |

нехирургические |

заболевания, |

||||||||||||||||||

ного |

повреждение органов брюшной |

наличием |

сопутствующих |

заболева |

|||||||||||||||||

полости или наличие в ней жидкости, |

ний органов брюшной полости и |

||||||||||||||||||||

крови или воздуха объясняется трав |

смежных |

областей, |

симулирующих |

||||||||||||||||||

мой органов грудной полости, за- |

острый аппендицит и сочетающихся с |

||||||||||||||||||||

брюшинного |

пространства |

|

и перед |

ним. Эти данные свидетельствуют о |

|||||||||||||||||

ней брюшной стенки. Следует очень |

том, |

что |

избежать диагностических |

||||||||||||||||||

внимательно |

исследовать |

|

входные |

ошибок |

|

при |

остром |

аппендиците |

|||||||||||||

ворота раны, изучить качественную и |

практически невозможно. |

|

|

|

|||||||||||||||||

количественную |

характеристику |

эн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

доскопических признаков, тщательно |

В.В. Виноградов и С.С. Акперов |

(1976) |

|||||||||||||||||||

осмотреть |

внутренние |

органы. |

В |

показали, что при обычном клинико-лабора- |

|||||||||||||||||

сомнительных случаях следует произ |

торном обследовании больных острым ап |

||||||||||||||||||||

вести экстренную лапаротомию. |

|

пендицитом |

дежурными |

врачами |

диагноз |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

оказался ошибочным у 29,6% больных (из 300 |

|||||||||||

Эндоскопия в гастроэнтерологии

обследованных), а при изучении этого забо левания на основании подобранных симпто мов — только у 4,7%. По данным В.П. Пуглеевой и соавт. (1975), частота диагно стических ошибок при остром аппендиците составляет 4,5%, Ю.Я. Куликова (1980) - 15%.

Подтверждением того, что для диагности ки и дифференциальной диагностики острого аппендицита необходимо применять лапаро скопию, служат данные Ю.Е. Бсрезова и соавт. (1978). Авторы показали, что при обследовании 287 больных, у которых отме чались боли в правой подвздошной области, острый аппендицит выявлен лишь у 57 (19,8%), у 83 (28,3%) диагностированы гине кологические заболевания, а у 61 (21,2%) острых заболеваний не выявлено.

К. Ко1тог§еп и соавт. (1977) при проведе нии лапароскопии в гинекологической клини ке у 26 из 478 больных с с и н д р о м о м острых болей в нижних отделах живота диагностиро вали острый аппендицит.

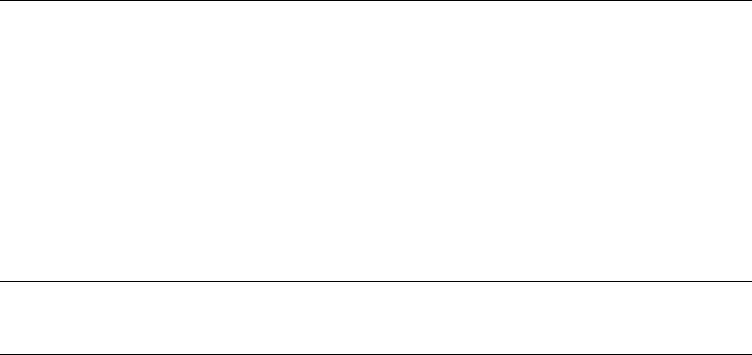

У 411 (44,4 %) из 925 наблюдавших ся нами больных показанием к лапароскопии был острый аппенди цит. Диагноз подтвержден на опера ции у 126 (30,6 %) больных (рис. 2.209), у 170 (41,4%) диагностированы раз личные острые гинекологические за болевания, у 73 (17,8%) никакой патологии не выявлено, а у остальных больных диагностированы другие острые хирургические заболевания.

Лапароскопический диагноз ока зался ошибочным у 5 больных; у 3 ложноположительным, у 2 — ложноотрицательным. Эти 5 человек вошли в группу, включавшую 21 больного острым аппендицитом (13,8%), у которых эндоскопический диагноз был поставлен на основании косвен ных признаков.

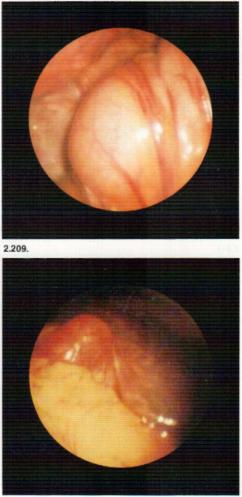

В проблеме хирургического лече ния острого холецистита узловыми вопросами являются диагностика де структивных форм, осложненных пе ритонитом, и сопутствующих заболе ваний внепеченочных желчных прото ков и БСД. Решение этих вопросов позволяет хирургу выбрать правиль ную тактику лечения больных и адекватный характер оперативного вмешательства. Проведение неотлож ной лапароскопии [Сакка А.А., 1976; Юхтин В.И. и соавт., 1978; Ходаков В.В., 1976] позволяет решить первую

219

задачу — диагностику деструктивных форм острого холецистита (рис. 2.210).

Нами обследовано 99 больных с подозрением на острый холецистит. Диагноз подтвержден на операции только у 47 (47,5%) больных, у 7 (7,1 %) патологии не выявлено, а у остальных больных диагностирова ны другие хирургические заболева ния, в том числе панкреатит, перфоративная язва, инфаркт кишечника.

2.209. Лапароскопия. |

Острый |

|

аппендицит. |

|

|

2.210. Лапароскопия. |

Флегмо- |

|

нозный |

холецистит. |

|

2.210.