диссертации / 37

.pdf31

с физиотерапией перед группой, получавшей только физиотерапию, которые проявлялись в большем объеме движений и длительности стационарного лечения [29,78].

L.A. Harvey и соавт. (2010) продолжили исследования предыдущих авторов, включив уже 20 рандомизированных контролируемых исследований и 1335 пациентов. Авторы нашли с высокой степенью достоверности улучшение объема движений в коленном суставе на 3-5° и заключили, что эти эффекты слишком небольшие, чтобы иметь клиническую значимость.

Авторы отметили низкую степень достоверности в общей длительности госпитализации (0,3 сут) и уменьшение потребности в манипуляциях под анестезией (на 15%), но подобные эффекты непрерывного пассивного движения признаны слишком небольшими, чтобы оправдать его использование. Однако авторы указывают на слишком большую разницу в методиках СРМ-терапии в различных исследованиях, что затрудняет объективную оценку [55].

Таким образом, применение длительной пассивной двигательной терапии в послеоперационном периоде после тотального эндопротезирования коленного сустава имеет большой практический интерес. Проведено множество клинических, функциональных, биомеханических анатомо-

морфологических исследований, результаты которых неоднозначны, однако большинство авторов соглашаются с идей применения данной методики и одновременно считают ее перспективной и недостаточно изученной, что требует дальнейшего изучения и внедрения в клиническую практику для улучшения результатов эндопротезирования.

32

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА

В исследовании было выполнено три этапа. На первом этапе мы сравнивали результаты исходов ТЭКС при применении стандартного короткого курса СРМ-терапии и общепринятой физиотерапии. На втором этапе исследования был разработан и апробирован продленный курс СРМ-

терапии и изучены ее результаты при эндопротезировании коленного сустава. На третьем этапе мы провели сравнение короткой и продленной СРМ-терапии, изучали влияние различных параметров у пациентов на результаты лечения, затем сформулировали показания к применению СРМ-

терапии при эндопротезировании коленного сустава.

2.1.Клинический материал исследования

Воснову работы легло исследование 221 больных, перенесших операцию по тотальному эндопротезированию коленного сустава: 74

пациента были прооперированы в отделении травматологии и ортопедии НМХЦ им. Н.И. Пирогова за период с сентября 2010 г. по декабрь 2011 г. и 148 пациентов – в отделении эндопротезирования центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко за период с января 2010 г. по март

2012 г.

Показанием к ТЭКС являлся односторонний гонартроз с неэффективной консервативной терапией. При наличии у пациентов двустороннего гонартроза их включали в исследование при преимущественном поражении одного сустава (III-IV стадия) и с незначительными проявлениями во втором суставе (I-II стадия по классификации J.H. Kellgren и J.S. Lawrence [64]), а также включали больных с удовлетворительными клиническими и рентгенологическими результатами эндопротезирования коленного сустава с противоположной стороны,

33

которых мы относили к пациентам с односторонним поражением. Из исследования были исключены пациенты, не заполнившие шкалы опросников через 6 мес после операции (оценка результатов проводилась через 3, 6 и 18 мес после операции).

Все больные были разделены на три группы. В I группу вошли 63 (28,5%) пациентов, которым было произведено тотальное эндопротезирование коленного сустава и СРМ-терапию начинали сразу после операции, продолжая до 30 сут (группа продленной СРМ-терапии – основная группа исследования). Во II группу вошли 74 (33,5%) пациентов,

которым применяли СРМ-терапию в раннем послеоперационном периоде до

7-х суток (дополнительная группа исследования). При этом в обеих группах до 7-х суток методика СРМ-терапии была одинаковой. III группа исследования – 84 (38%) пациентов – была контрольной. В данной группе до

3 сут ограничивали пациентов в двигательной активности коленного сустава,

затем по мере купирования болевого синдрома и уменьшения отека сустава начинали пассивные движения в пределах болевого синдрома при помощи методиста ЛФК и самого больного (здоровая конечность) и с 5-х суток проводили физиотерапевтическое лечение.

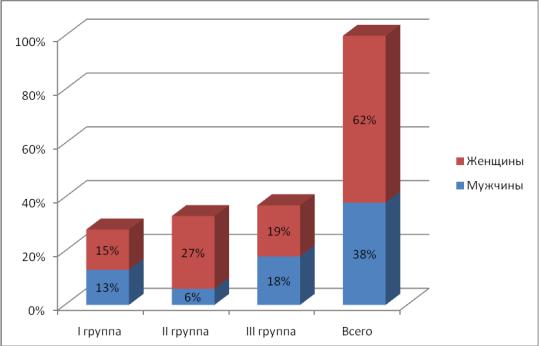

В исследовании женщин было 62% (n=137), мужчин – 38% (n=84): в I группе женщин было 15,4% (n=34), во II – 27,1% (n=60), в III – 19,5% (n=43). Мужчин в I группе было 13,1% (n=29), во II – 6,3% (n=14), в III – 18,6% (n=41). Статистически достоверной разницы между группами не выявлено (p=0,07 для женщин и 0,12 для мужчин). Распределение пациентов по группам и полу представлено в табл. 1 и на рис. 2.

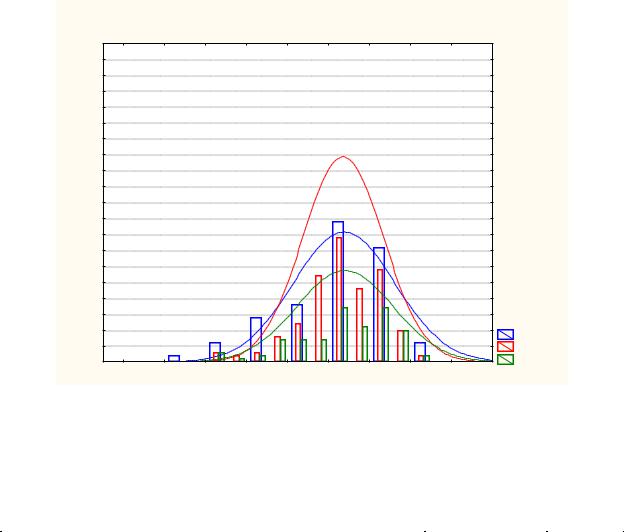

Возраст пациентов находился в пределах от 22 до 83 лет, в среднем составляя 63,3±10,3 года: в I группе – 63,5±12,3 года, во II – 63,6±9,8 года, в

III – 62,7±11,7 года. Распределение пациентов в группах по возрасту представлено на гистограмме рис. 2.

34

Таблица 1 – Распределение пациентов в группах по полу

|

СРМ-терапия |

|

IIIгруппа |

|

||

|

I группа – |

II группа– |

|

|||

Пол |

контрольная |

p |

||||

продленная |

короткая |

|||||

|

(n=84) |

|

||||

|

(n=63) |

(n=74) |

|

|||

|

|

|

||||

Мужчины |

29 (13,1%) |

14 |

(6,3%) |

41 (18,6%) |

0,12 |

|

Женщины |

34 (15,4%) |

60 (27,1%) |

43 (19,5%) |

0,07 |

||

Рис. 1. Распределение пациентов в группах по полу

Индекс массы тела (ИМТ) в I группе пациентов с продленной СРМ-

терапией составил в среднем 29,7±4,3 (при этом у мужчин – 24,7±3,1, у

женщин – 34,7±5,4). Во II группе пациентов с коротким курсом СРМ-терапии этот же показатель составил в среднем 31,2±3,9 (у мужчин – 26,3±3,7, у

женщин – 36,0±4,1). В III группе пациентов (контрольная – физиотерапия)

ИМТ составил 31,4±5,5 (у мужчин – 25,9±3,4, у женщин – 36,8±7,5).

Статистически достоверной разницы между группами по ИМТс учетом пола пациентов не выявлено (p=0,20 и 0,17 соответственно) (табл. 2).

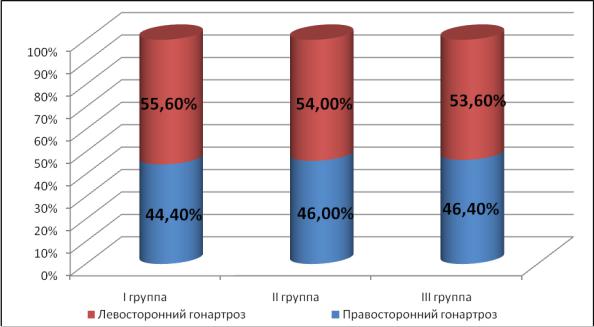

Правосторонний гонартроз в I группе был диагностирован у 12,7% (n=28) пациентов, во II группе – у 15,4% (n=34), в III – у 17,6% (n=39).

35

Левосторонний гонартроз в I группе диагностирован у 15,8% (n=35)

пациентов, во II группе – у 18,1% (n=40), в III – у 20,1% (n=45).

Статистически достоверной разницы между группами не выявлено (p=0,65 и

0,72 соответственно) (табл. 3, рис. 3).

Histogram of multiple variables

Spreadsheet1 10v*223c

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

95 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

70 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

of obs |

55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

No |

45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

группа 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

группа 2 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

группа 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

|

Рис. 2. Распределение пациентов в группах по возрасту |

||||||||

Таблица 2 – Распределение пациентов в группах по полу и индексу массы тела

|

СРМ-терапия |

III группа – |

|

||

|

I группа – |

II группа – |

|

||

|

контрольная |

|

|||

Пол |

продленная |

короткая |

p |

||

(n=84) |

|||||

|

(n=63) |

(n=74) |

|

||

|

|

|

|||

|

Индекс массы тела, кг/м² |

|

|||

Мужчины |

24,7±3,1 |

26,3±3,7 |

25,9±3,4 |

0,20 |

|

Женщины |

34,7±5,4 |

36,0±4,1 |

36,8±7,5 |

0,17 |

|

Больные с варусной деформацией коленного сустава превалировали над больными с вальгусной деформацией в обеих группах, однако применения специальных протезов или пластики кости во время операции не

36

потребовали, поэтому сравнение групп по данному показателю не

проводили.

Таблица 3 – Распределение пациентов по стороне поражения коленного сустава

|

|

СРМ-терапия |

III группа – |

|

|

Коленный |

|

I группа – |

II группа – |

|

|

Пол |

контрольная |

p |

|||

сустав |

|

продленная |

короткая |

(n=84) |

|

|

|

(n=63) |

(n=74) |

|

|

|

|

|

|

||

Правый |

Общ. |

28 (12,7%) |

34 (15,4%) |

39 (17,6%) |

|

|

Мужчины |

12 |

6 |

22 |

0,65 |

|

Женщины |

16 |

28 |

17 |

|

Левый |

Общ. |

35 (15,8%) |

40 (18,1%) |

45 (20,1%) |

|

|

Мужчины |

17 |

8 |

24 |

0,72 |

|

Женщины |

18 |

32 |

21 |

|

Рис. 3. Распределение пациентов в группах по стороне поражения коленного сустава

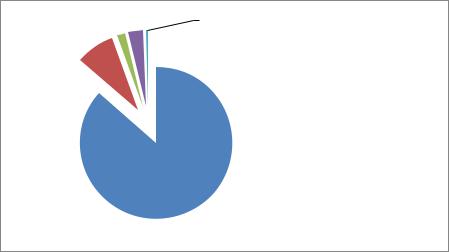

Больных с идеопатическим артрозом коленного сустава было 191

(86,4%): в I группе – 57 (90,5%), во II группе – 65 (87,8%), в III – 69 (93,2%).

Посттравматический гонартроз отмечен у 18 (8,1%) пациентов,

ревматоидный полиартрит с поражением коленного сустава – у 7 (3,2%),

37

асептический некроз суставных поверхностей коленного сустава – у 4 (1,8%),

псориатический артроз – у 1 (0,5%). Общие данные по этиологии гонартроза представлены на рис. 4. Распределение пациентов по группам, полу и этиологии не представляет большого интереса для анализа: в группах распределение равномерное и в основном подавляющее большинство пациентов с идеопатическим гонартрозом.

1,80% 3,20% |

0,50% |

|

|

8,10% |

|

|

|

|

|

|

Идеопатический |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гонартроз |

|

|

|

Посттравматический |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гонартроз |

|

|

|

Асептический некроз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

86,40% |

|

Ревматоидный |

|

|

||

|

|

||

|

|

|

гонартроз |

Псориатический гонартроз

Псориатический гонартроз

Рис. 4. Общая структура этиологии гонартроза в исследовании

Наиболее важным показателем при сравнении групп применения различных методов послеоперационного ведения больных после ТЭКС является объем движений в суставе. Динамика данного показателя в послеоперационном периоде нами считалась основным критерием в оценке эффективности самого эндопротезирования и методики послеоперационного ведения пациента, несмотря на болевые ощущения и другие показатели КЖ.

Поэтому перед операцией мы у всех пациентов проводили гониометрию коленного сустава, при этом выяснили, что, несмотря на разную давность и этиологию заболевания в наших группах, показатели сгибания, разгибания и их разница – объем движений, перед операцией были

38

примерно одинаковыми, мы не отбирали пациентов в группы по данному показателю. Результаты данного анализа представлены в табл. 4.

Таблица 4 – Распределение пациентов по показателям подвижности коленногосустава перед операцией

|

СРМ-терапия |

III группа |

|

||

Движения |

I группа |

II группа |

|

||

контрольная |

P |

||||

в градусах |

продленная |

короткая |

|||

(n=84) |

|

||||

|

(n=63) |

(n=74) |

|

||

|

|

|

|||

Разгибание |

176±3,1 |

175±4,1 |

176±2,7 |

0,79 |

|

Сгибание |

77±5,1 |

73±2,1 |

76±3,1 |

0,91 |

|

Объем движений |

99±3,4 |

102±5,2 |

100±4,1 |

0,87 |

|

У обследованных больных в I группе с продленной СРМ-терапией были выявлены следующие сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь – 66,1% (n=41), ИБС – 49,2% (n=31), стенокардия напряжения –

11,1% (n=7), мерцательная аритмия – 9,5% (n=6), атеросклероз магистральных артерий головы (МАГ) и шеи – 1,6% (n=1),

атеросклеротический кардиосклероз – 52,3% (n=33), атеросклероз аорты –

6,3% (n=4), клапанная болезнь сердца – 3,2% (n=2), сердечная недостаточность – 7,9% (n=5), хронические болезни легких – 22,2% (n=14),

хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей – 28,6% (n=18), дисциркуляторная энцефалопатия – 14,3% (n=9), язвенная болезнь

(ЯБ) желудка или двенадцатиперстной кишки – 3,2% (n=2), сахарный диабет

– 4,8% (n=3), вирусные гепатиты В и С – 3,2% (n=2), гастрит – 25,4% (n=16),

болезнь Паркинсона – 1,6% (n=1), аденома простаты – 3,2% (n=2),

мочекаменная болезнь (МКБ) – 11,1% (n=7), хроническая почечная недостаточность (ХПН) – 4,8% (n=3).

Во II группе с короткой СРМ-терапией сопутствующие заболевания составили: гипертоническая болезнь – 71,6% (n=53), ИБС – 55,4% (n=41),

стенокардия напряжения – 12,2% (n=9), мерцательная аритмия – 5,6% (n=4),

атеросклероз МАГ и шеи – 2,8% (n=2), атеросклеротический кардиосклероз –

39

54,1% (n=40), атеросклероз аорты – 9,5% (n=7), клапанная болезнь сердца –

2,8% (n=2), сердечная недостаточность – 10,8% (n=8), хронические болезни легких – 17,6% (n=13), ХВН нижних конечностей – 28,3% (n=21),

дисциркуляторная энцефалопатия – 14,8% (n=11), ЯБ желудка или двенадцатиперстной кишки – 4,2% (n=3), сахарный диабет – 7% (n=5),

вирусные гепатиты В и С – 4,2% (n=3), гастрит – 29,7% (n=22), болезнь Паркинсона – 2,8% (n=2), аденома простаты – 1,4% (n=1), МКБ – 5,8% (n=7),

ХПН – 4,2% (n=3).

В III (контрольной) группе сопутствующие заболевания составили:

гипертоническая болезнь – 61,9% (n=52), ИБС – 45,2 % (n=38), стенокардия напряжения – 13,2% (n=11), мерцательная аритмия – 9,6% (n=8),

атеросклероз МАГ и шеи – 3,6% (n=3), атеросклеротический кардиосклероз –

54,8% (n=46), атеросклероз аорты – 6% (n=5), клапанная болезнь сердца –

4,8% (n=4), сердечная недостаточность – 9,6% (n=8), хронические болезни легких – 21,6% (n=18), ХВН нижних конечностей – 24% (n=20),

дисциркуляторная энцефалопатия – 12% (n=10), ЯБ желудка или двенадцатиперстной кишки – 7,2% (n=6), сахарный диабет – 6% (n=5),

вирусные гепатиты В и С – 6% (n=5), гастрит – 22,8% (n=19), болезнь Паркинсона – 1,2% (n=1), аденома простаты – 3,6% (n=3), МКБ – 12% (n=10),

ХПН – 4,8% (n=4). Распределение пациентов в группах по частоте и виду сопутствующих заболеваний представлено в табл. 5.

Как видно из данных таблицы, ни по одному из изучаемых нами вариантов сопутствующих заболеваний статистически достоверной разницы между группами не выявлено (p≥0,15), поэтому индекс коморбидности

(Charlson M.E.) мы не рассчитывали [32].

Таким образом, можно заключить, что обе основные и контрольная группы нашего исследования не различались между собой по критериям,

способным повлиять на результаты лечения, и к группам применялись одни и те же критерии исключения. Соответственно результаты лечения в основных и контрольной группах могут быть подвергнуты статистическому анализу.

40

Таблица 5 – Распределение пациентов в группе по частоте и виду сопутствующих заболеваний

|

|

СРМ-терапия |

III группа – |

|

||||

Сопутствующие заболевания |

I группа – |

II группа – |

контроль- |

p |

||||

продленная |

короткая |

|

|

ная |

||||

|

|

|

|

|||||

|

(n=63) |

(n=74) |

(n=84) |

|

||||

Гипертоническая болезнь |

41 |

(65,1%) |

53 |

(71,6%) |

52 |

(61,9%) |

0,14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ИБС |

31 |

(49,2%) |

41 |

(55,4%) |

38(45,2%) |

0,17 |

||

|

|

|

|

|

|

|||

Стенокардия напряжения |

7 (11,1%) |

9 (12,2%) |

11 |

(13,2%) |

0,20 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мерцательная аритмия |

6 |

(9,5%) |

4 |

(5,6%) |

8 |

(9,6%) |

0,16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Атеросклероз МАГ и шеи |

1 |

(1,6%) |

2 |

(2,8%) |

3 |

(3,6%) |

0,53 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Атеросклеротический кардиосклероз |

33 |

(52,3%) |

40 |

(54,1%) |

46 |

(54,8%) |

0,44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Атеросклероз аорты |

4 |

(6,3%) |

7 |

(9,5%) |

5 |

(6%) |

0,46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Клапанные болезни сердца |

2 |

(3,2%) |

2 |

(2,8%) |

4 |

(4,8%) |

0,92 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сердечная недостаточность |

5 |

(7,9%) |

8 (10,8%) |

8 |

(9,6%) |

0,28 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хронические болезни легких |

14 |

(22,2%) |

13 |

(17,6%) |

18 |

(21,6%) |

0,68 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ХВН нижних конечностей |

18 |

(28,6%) |

21 |

(28,3%) |

20 |

(24%) |

0,91 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Дисциркуляторная энцефалопатия |

9 (14,3%) |

11 |

(14,8%) |

10 |

(12%) |

0,86 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЯБ желудка или двенадцатиперстной |

2 |

(3,2%) |

3 |

(4,2%) |

6 |

(7,2%) |

0,69 |

|

кишки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сахарный диабет |

3 |

(4,8%) |

5 (7%) |

5 |

(6%) |

0,85 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вирусный гепатит (В и С) |

2 |

(3,2%) |

3 |

(4,2%) |

5 |

(6%) |

0,38 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гастрит |

16 |

(25,4%) |

22 |

(29,7%) |

19 |

(22,8%) |

0,48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Болезнь Паркинсона |

1 |

(1,6%) |

2 |

(2,8%) |

1 |

(1,2%) |

0,52 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аденома простаты |

2 |

(3,2%) |

1 |

(1,4%) |

3 |

(3,6%) |

0,44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

МКБ |

7(11,1%) |

7 |

(9,5%) |

10 |

(12%) |

0,16 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

ХПН |

3(4,8%) |

3 |

(4,2%) |

4 |

(4,8%) |

0,82 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.2.Методы оценки результатов лечения

2.2.1.Клиническое обследование коленного сустава

Сбор анамнеза и клиническое обследование остаются для нас главными средствами диагностического поиска. Необходимо обращать внимание не только на степень повреждения, но и на то, каким именно